20/08/2015

20/08/2015

Feuille imparipennée de l'Ailanthe Faux-vernis du Japon

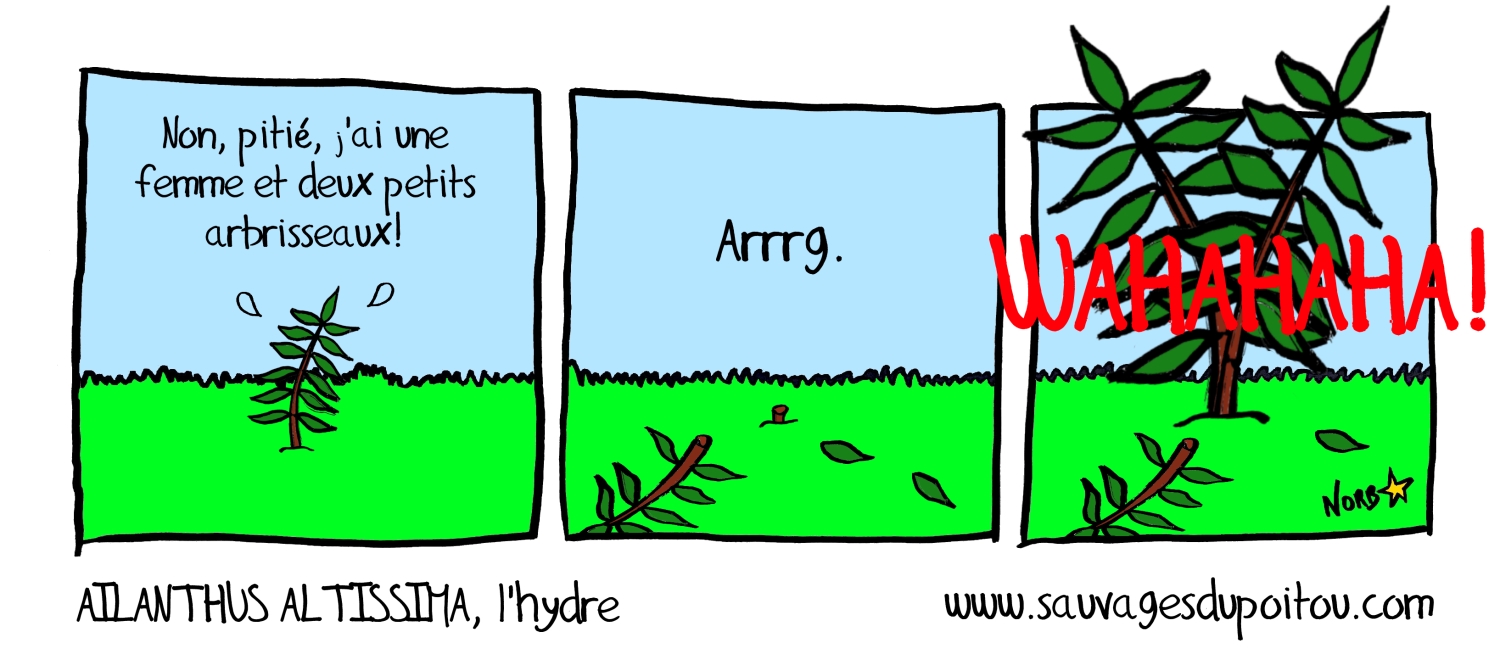

Ailanthus altissima (Ailanthe ou Faux-vernis du japon) appartient à la petite famille d'arbres et de plantes tropicales Simaroubaceae. Ce spécimen nous permet d'ouvrir une nouvelle catégorie sur Sauvages du Poitou, celle du «Grand banditisme». Ici, pas de casses de banques, mais quelques végétaux suffisamment invasifs pour engendrer des inquiétudes environnementales à l'échelle locale (à tort ou à raison). Avec Ailanthus altissima, c'est surtout les chefs de trains qui s'inquiètent, tant la hors-la-loi prolifère le long des lignes de chemin de fer!

Forêt squelettique d'Ailanthe Faux-vernis du Japon en hiver, Poitiers Mérigotte

Ailanthus altissima est un arbre originaire de Chine, à croissance rapide. Son nom vient de l'expression chinoise Ailanto, «Arbre du paradis». Le végétal ne le doit pas à sa grandeur (en moyenne 15m de hauteur à maturité), mais à sa promptitude à monter au ciel (il peut atteindre sa taille adulte en moins de 25 ans). Dans les grandes villes chinoises, on lui donne également le sobriquet moins sympathique de Chouchun, soit le «Printemps puant»! Il est vrai que les feuilles et les fleurs mâles (l'arbre est dioïque) dégagent une odeur plutôt désagréable...

Importé en occident pour «enchinoiser» les jardins, Ailanthus altissima a su se faire apprécier pour son allure et sa culture aisée, tout particulièrement au cœur des cités et des zones industrielles. Car l'arbre est un dur à cuire: il ne craint ni la sécheresse, ni les pollutions comme le dioxyde de soufre, la poussière de ciment, les fumées, l'ozone, le mercure... La SNCF, ou plutôt les compagnies qui l'ont précédée, y ont vu un excellent moyen de verdir les abords misérables des voies ferrées, tout en consolidant les talus qui les longent grâce à ses puissantes racines.

Ailanthe Faux-vernis-du-Japon: attention danger?

Chéri. J’ai quelque chose à te dire... il y a une famille de chinois dans notre salle de bains.

(500 jours ensemble, Marc Webb)

Et c'est là que la nature échappe au bon vouloir de l'homme... La formidable adaptation d'Ailanthus altissima aux milieux pollués, où la concurrence végétale est forcément réduite à peau de chagrin, combinée à sa croissance rapide, l'on promu sur la liste rouge des invasives dans de nombreux pays (Danemark, Hongrie, Suisse, Espagne, Canada et USA; en France, on s'en méfie plus ou moins selon les régions). De plus, Ailanthus altissima affiche une efficacité insolente dans ses modes de reproduction: véritable usine à graines (celles ci sont dispersées par le vent), l'arbre est capable de propager de nombreux rejets ou de se cloner depuis un fragment de racine (reproduction végétative). Fauché à la base du tronc, il drageonne et repart de plus belle, se multipliant, telle une hydre!

Samares de l'Ailanthe Faux-vernis-du-Japon,

Poitiers quartier gare

Ailanthus altissima peut se montrer très pénible dans les jardins particuliers. Sa prolifération spectaculaire en milieu citadin devrait surtout nous inciter à nous inquiéter sur le triste état des sols, d'avantage que sur le Sauvageon lui-même: Ailanthus altissima pousse souvent là où rien ne pousse, à l’exception d'autres gangsters increvables comme la Renouée du Japon, le Robinier faux-accacia ou le Buddleia de David...

Petits bourgeons hémisphériques et cicatrices foliaires en forme de cœur de l'Ailanthe Faux-vernis du Japon.

Et dans la mesure où les villes restent souvent des lieux peu propices à une végétation diversifiée, reconnaissons au moins une qualité à Ailanthus altissima: une enquête récente («Les pieds d'arbre en ville», par Vigie Nature) portant sur la biodiversité au pieds des arbres citadins montre que Ailanthus altissima n'est pas le plus hostile lorsqu'il s'agit de cohabiter avec les autres Sauvages. C'est même à son pied, et au pied du Platane (Platanus hispanica), que l'on trouve le plus grand nombre d’espèces spontanées.

Les chinois d'hier et d'aujourd'hui utilisent leur «Arbre du paradis» pour fabriquer bon nombre de pharmacopées médicales traditionnelles. La toxicité de la Sauvage (feuilles et écorces peuvent donner des irritations allergiques) nous incite cependant à couper court et à en déconseiller tout usage, interne ou externe.

Ailanthe Faux-vernis du Japon dans la force de l'âge.

Les interactions entre Ailanthus altissima et l'homme à travers l'histoire sont remarquables, qu'elles soient volontaires, accidentelles, amicales ou conflictuelles. Le rôle que l'arbre a joué dans l'industrie textile en est une illustration: l'arbre est la plante hôte des chenilles du Bombyx de l'Ailanthe (Samia cynthia). Les cocons de ces dernier permettent de confectionner une soie meilleure marché (bien que plus grossière) que la soie véritable (celle des Bombyx du mûrier, Bombyx mori). Des colonies d'Ailanthus altissima furent ainsi installées dans les Cévennes au 19ème siècle pour accueillir sur notre territoire le Bombyx de l'Ailanthe et remplacer les célèbres vers à soie, alors ravagés par la maladie. L'industrie ne remporta pas un franc succès, les européens préférant la finesse et la brillance de la véritable soie. Subsistent aujourd'hui au cœur des Cévennes, à l'heure des tissus de synthèse, de vastes colonies d'Ailanthus altissima.

Quant à son papillon exotique, le Bombyx de l'Ailanthe, il vole encore ici et là. Il y a cependant peu de chances de le croiser dans le Poitou: les derniers spécimens observés en France se cantonnent autour de Paris, dans les régions bordelaise et alsacienne.

Pour aller plus loin:

- Ailanthus altissima sur Tela-botanica

11/09/2015

11/09/2015

Feuilles lancéolées et généralement opposées du Buddleja du père David

Buddleja davidii (Buddleja du père David, Arbre aux papillons) est un arbuste originaire de Chine de la famille Loganiaceae dans la classification ancienne ou Scrophulariaceae dans la classification récente.

C'est l'occasion de parler de ces fameuses classifications, au combien nécessaires dans l'étude du vivant: on considère en botanique une classification dite «classique» qui se base sur les particularités morphologiques et chimiques des plantes. Celle ci fut utilisée jusqu'en 1998, année où fut proposé une nouvelle classification dite «phylogénétique». Dans cette dernière, les progrès scientifiques permettaient aussi de prendre en compte les liens de parenté (génétiques) qui existent entre les végétaux, leur histoire sur terre, au delà de leur apparence présente. Cette classification moderne fut révisée, ou plutôt affinée, en 2003, puis en 2009...

À quel famille appartient cet écu?

(Les visiteurs, Jean-Marie Poiré)

Mais peu importe: comprenons simplement que Buddleja davidii, qui appartenait au vaste gang Loganiaceae, aux côté des Digitales ou autres Véroniques, fut récemment expatrié — suite à un test ADN en bonne et due forme — chez les Scrophulariaceae, aux côtés des Molènes, ses sœurs de sèves et de gènes.

Le Buddleja du père David entre en gare de Poitiers,

éloignez vous de la bordure du quai s'il vous plaît!

Quittons les rangs de l'université pour revenir sur le terrain, près de la voie ferrée... Car c'est à cet endroit, et le long des routes, que vous croiserez probablement Buddleja davidii. Importé sous nos latitudes à des fins ornementales, l'arbuste s'est rapidement échappé des jardins. Dans les milieux perturbés par l'homme, il est un pionnier efficace, voire franchement invasif dans certaines régions; il affectionne les terres misérables, ensoleillées, ne craint pas les pollutions citadines et ne connait pas de prédateurs sérieux. La SNCF et Réseau Ferré de France sont des gros consommateurs d'herbicides en France, nécessaires pour l'entretien des voies; pas de quoi faire trembler notre Sauvageon qui a fait des lignes de trains un de ses territoires de prédilection, aux côté des Renouées du Japon, des Ailanthes, des Robiniers faux-accacia et autres hors-la-loi increvables!

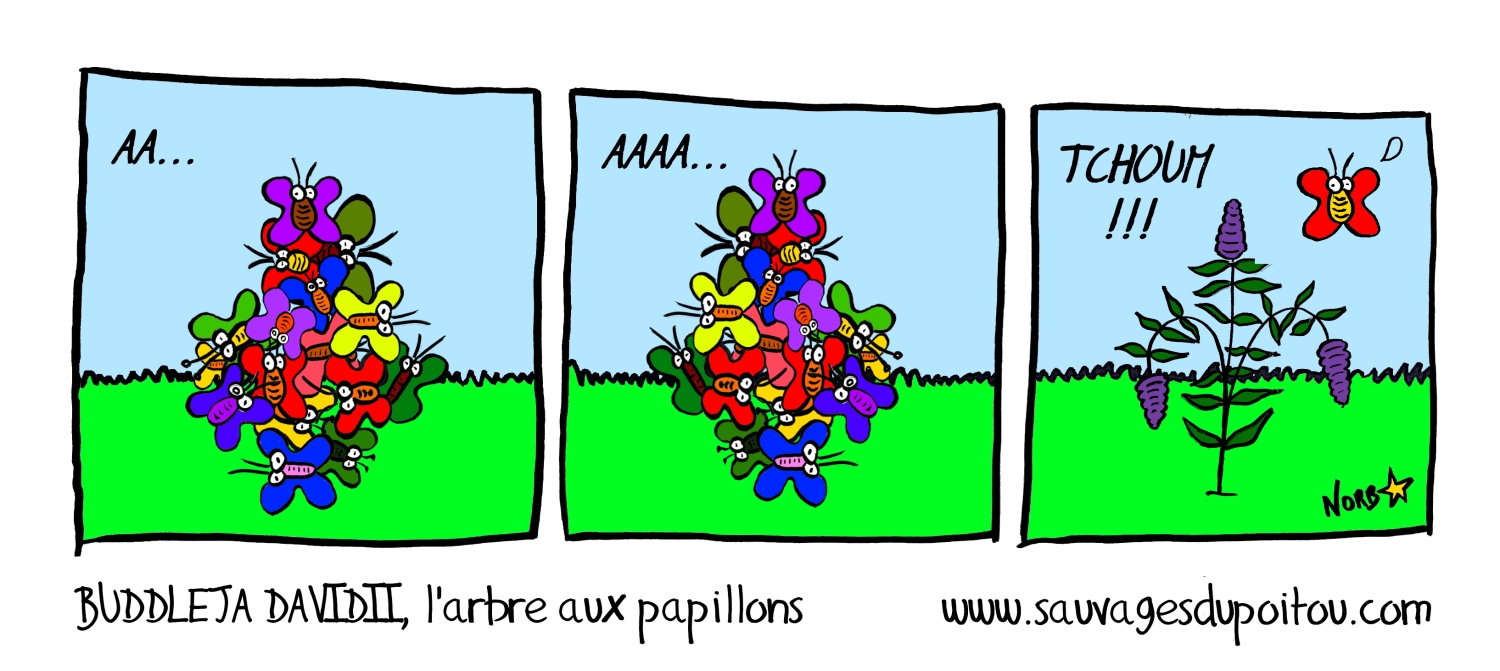

Buddleja davidii pousse rapidement (entre 2m et 5m de hauteur à maturité). Ses fleurs violettes disposées en large grappes (panicules) parfument les bosquets entre juin et octobre. Véritable usine à graines, un pied peut produire 3 millions de semences par an que le vent, l'eau (dans les ripisylves qu'il affectionne), les voitures et bien sûr les trains dispersent.

Fructification généreuse du Buddleja du père David, Poitiers gare

Le végétal doit son nom Buddleja davidii à deux hommes d'église: celui du pasteur et botaniste anglais Adam Buddle (en guise d'hommage) et celui du Père Armand David, botaniste français et missionnaire; c'est au au 19ème siècle, en Chine, que ce dernier rencontra l'arbuste.

Mais le surnom le plus courant de l'arbuste est Arbre aux papillons. Buddleja davidii est en effet une manne en matière de nectar pour les papillons qu'il attire irrémédiablement.

L’évidence du parfum possède une conviction irrésistible, elle pénètre en nous comme dans nos poumons l’air que nous respirons, elle nous emplit, nous remplit complètement, il n’y a pas moyen de se défendre contre elle.

(Le parfum - Histoire d’un meurtrier, Patrick Süskind)

Vulcain (Vanessa atalanta) au festin de l'Arbre à papillon!

Ses feuilles sont en revanche boudées par les chenilles; malgré son pseudonyme tout en poésie, l'Arbre aux papillons seul ne serait suffire aux bonheurs des papillons.

En milieu urbain, les vastes haies de Buddleja davidi peuvent représenter un déséquilibre écologique: attirant les populations de papillons, l'arbuste ne leur permet pas d'assurer leur reproduction. Si l'arbuste fait preuve d'une générosité bienvenue au cœur d'un paysage végétal riche et varié, il devient un hôte suspect lorsqu'il colonise seul de vastes friches.

Buddleja du père David, Poitiers bords de Boivre

Les racines de Buddleja davidi sont utilisées dans la fabrication de pharmacopées traditionnelles en Chine. La relative toxicité de l'arbuste (sa consommation ne présente à priori pas de danger pour l'homme, ce qui n'en fait pas un arbuste comestible pour autant) devrait cependant nous décourager d'en faire recette, à l'image des chenilles bien avisées.

Un tel afflux de papillons arrange forcément les parties de chasse de la Thomise variable (Misumena vatia)!

Dans son pays d'origine, on nomme l'arbuste Daye Zuiyucao, littéralement «grandes feuilles qui enivrent les poissons»: les fleurs jetées dans un bassin seraient capables d'y enivrer les poissons. En réalité, c'est là le meilleur moyen de les empoisonner! Vous l'aurez compris, Buddleja davidi est un Sauvageon séduisant... Qu'il convient d'apprivoiser avec discernement et surtout parcimonie.

Pour aller plus loin:

- Buddleja davidii sur Tela-botanica

- L'Arbre aux papillons: sympa au jardin mais envahissant dans la nature par Vincent Albouy

Buddleja du père David, Romagne (86)

11/11/2020

11/11/2020

Datura officinal : l'épouvantable épouvantail!

Datura stramonium (Datura officinal ou Stramoine) appartient une famille de Sauvages un peu sorcières, celle des Solanaceae, de la Mandragore (Mandragora officinarum), de la Belladone (Atropa belladonna) ou de la Morelle noire (Solanum nigrum). Autant de plantes réputées pour leur toxicité ou leur pouvoirs psychotropes, due aux alcaloïdes qu'elles synthétisent. Mais de la sorcellerie à la ratatouille, il n'y a qu'un tout petit chaudron: ce clan est aussi celui de nos chères Tomates, de la Pomme de terre, du Poivron ou de l’Aubergine.

Floraison tardive (juillet à octobre) du Datura officinal: la «Trompette de la mort».

A un moment, le sorcier s’est mis à nous menacer avec ses parties génitales.

(Kaamelott, Alexandre Astier)

Sorcier hérissé chez les Solanacées, le Datura officinal est précédé par son aura sulfureuse. En témoignent ses multiples surnoms: il est l'Herbe aux fous, l'Herbe du diable, l'Herbe aux sorcières, la Pomme poison ou la Trompette de la mort... Datura dérive de l'arabe tatorâh, où l'on retrouve la racine du mot tat, «piquer» : son surnom le plus célèbre est sans doute la Pomme épineuse, à cause de ses fruits gros comme des noix (des capsules) couverts de robustes épines.

Datura officinal ou Pomme épineuse, Île de Ré (17)

Le Datura est une annuelle robuste qui pousse dans les champs cultivés, les friches, les décombres... Il aime les sols fraîchement retournés, de préférence frais et riches en nitrates (issus des amendements et/ou de la pollution). C'est une adventice bien connue des cultures maraichères, mal venue à cause de sa toxicité, car pouvant «contaminer» certaines récoltes (farines, conserves, maïs ensilé pour le bétail...).

Datura officinal: 40 centimètres à 1 mètre de hauteur pour ce sorcier qui ne manque ni de force ni d'élégance.

L'évocation de la toxicité du Datura n'étonnera personne. Il n'est gère difficile de dénicher ici et là des citations qui évoquent les usages anciens du Sauvageon dans des rites magiques ou chamaniques: fumigation hallucinogène (en fait délirogène) sur le continent américain, charme magique en Afrique du nord (philtre d'amour) ou en Inde (breuvage abrutissant), potion «zombi» dans les rites vaudous en Haïti...! On retiendra surtout que la dangerosité du Datura est avérée, dans toutes les parties de la plante, et que sa consommation a généralement pour conséquence une hospitalisation. On ne joue pas plus avec le Datura qu'avec le feu.

Et puisqu'on parle de feu: ne brûlez pas les pieds arrachés, la fumée alors provoquée étant toxique si inhalée. L'histoire de France se souvient d'ailleurs d'un gang de vauriens connus sous le nom d'endormeurs (18ème siècle), qui offraient à leur victime un tabac coupé aux semences de Datura, profitant ensuite de leur délire ou de leur assoupissement pour les détrousser!

Semences toxiques du Datura officinal.

On entend souvent que même les Doryphores, des coléoptères dont les larves raffolent des Solanacées (surtout des Pommes de Terre), s'intoxiqueraient en dévorant le Sauvageon... A vrai dire, cette légende potagère a peu de chance d'être fondée, le Datura officinal pouvant plus probablement servir de plante hôte (secondaire) à ces insectes «croque sorcières».

Bien sûr, il existe aussi des usages médicinaux (asthme, névralgies...) du Datura officinal, ancestraux ou contemporains (les feuilles de la plante sont inscrites à la liste A de la pharmacopée française). La dangerosité du Sauvageon les réserve toutefois au corps médical. Tous ces récits n'ont probablement rien de bien neuf pour vous: le Datura offcinal est une célébrité parmi les Sauvages, même s'il endosse le plus souvent un rôle de mauvaise graine. Mais il est une dernière histoire qui mérite d'être évoquée, celle des origines géographiques des Datura.

Feuilles alternes, glabres, ovales, au bord irrégulièrement denté et au sommet pointu du Datura officinal.

L'aire originelle des diverses espèces de Datura n'est pas très claire: Amérique pour les uns (Carl von Linné), Europe (Antonio Bertoloni) ou Asie (William Darlington) pour les autres... On considère aujourd’hui que le genre est issu du nouveau monde, et que le Datura officinal trouve ses origines autour du Mexique. L'introduction européenne de ce vieux Cabrón serait une des conséquences de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, Saint Patron du brassage des populations végétales. Mais rien n'est complètement tranché: l'examen d'ouvrages andalous (Muhammad ibn Aslam Al-Ghafiqi) et d’iconographies indiennes laissent penser que quelques espèces du genre foulaient peut-être le sol du vieux continent bien avant les expéditions de Colomb (confère les travaux de R. Geeta)...

Dans la partie de la France qui me concerne (Poitou-Charentes), le Datura officinal est considéré comme un voyageur suspect, une invasive potentielle à surveiller (Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine, 2016), même si sa capacité d'envahissement reste pour l'heure modérée, concentrée autour des zones urbaines ou cultivées (c'est près des cultures qu'il est le plus gênant). L'installation d'un sorcier exotique en ville s'accompagne forcément de son lot d'inquiétudes et de suspicions!

Pour aller plus loin:

- Datura officinal sur Tela-botanica

- Datura officinal : identification assistée par ordinateur