27/01/2017

27/01/2017

Campi, héros du Petit guide de survie pour plantes rebelles (par Michaël Falkowski)

Nous avons peu l'occasion de parler littérature sur Sauvages du Poitou. Pourtant, un botaniste n'irait pas bien loin sans le soutien d'une bibliothèque bien fournie (à ce propos, j'essaie de tenir à jour la liste de mes principales références bibliographiques sur la page liens de ce blog). L'occasion de vous rappeler que Sauvages du Poitou n'a rien à vendre, et que c'est en toute liberté que je cite de temps à autre un ouvrage.

Ce Petit guide de survie pour plantes rebelles est signé Michaël Falkowski. Si le nom de l'auteur ne vous dit pas grand chose, j'aurai peut-être plus de chance en vous parlant du site La cabane de Tellus, refuge des passionnés de mauvaises herbes sur le web depuis 2006, et dont Michaël est le papa et l'animateur.

«La Genèse de Campi» (par Michaël Falkowski), le tableau qui inspira Michel-Ange!

Michaël Falkowski donne voix à Campi, un Pissenlit urbain et roublard. Coiffé d'un capitule jaune comme d'une crête iroquoise, Campi est à la mauvaise herbe ce que Billy the Kid est au jardinier du Grand Ouest: un héros trouble dont la fleur est mise à prix.

«Si vous n'êtes qu'une frêle plante sans défense, ce manuel est fait pour vous. Je vais vous apprendre tout ce qu'une plante est capable de faire pour survivre et prospérer. Ce n'est pas peu dire, au programme: résistance, esquive, évasion, manipulation, infiltration, self-défense, sabotage, alliance... Bref, tout ce qu'il vous faut pour devenir une authentique mauvaise herbe, rebelle et libre d'aller où bon lui semble.» (Campi, Petit guide de survie pour plantes rebelle)

Campi lance un appel à l'insubordination végétale. Une révolte qui a déjà commencé sous nos chaussures (après le printemps arabe, le printemps sauvage?): arrachée mille fois, brûlée, empoisonnée, l'herbe folle revient planter ses racines, encore et encore. La persévérance des Sauvages, leur robustesse et leur abnégation sont une leçon d'optimisme pour tous ceux qui, comme moi, s'inquiète du sort de la nature face à l'avancée de l'indifférence grise, des grattes-ciel et du macadam.

A travers son personnage, Michaël Falkowski déroule une leçon de botanique amusante et décomplexée, dans laquelle on découvre les secrets des Vagabondes pour voyager discrètement, leurs terrains de prédilection, leurs ressources, leurs armes, leurs stratégies, leurs alliances... Le tout parsemé de dessins colorés dont l'esprit sonnera comme un écho familier aux lecteurs de Sauvages du Poitou (extrait de l'ouvrage via ce lien).

Ce Petit guide de survie pour plantes rebelles est publié en auto-édition (imprimé à la commande) chez Bookelis. Reste qu'il est toujours possible d'aller découvrir la plume et les crayons de Michaël Falkowski sur son site, la Cabane de Tellus, un terrain vague numérique envahi de Sauvages jusque dans le moindre pixel!

Entrez sur les terres de la Cabane de Tellus, refuge de la mauvaise herbe!

Liens utiles:

- Petit guide de survie pour plantes rebelles, chez Bookelis.

- La Cabane de Tellus, refuge de la mauvaise herbe depuis 2006!

- L'actu de la Cabane de Tellus sur Facebook.

17/01/2017

17/01/2017

Grande Ortie: une compagne généreuse, fidèle et piquante!

Urtica dioica (Grande Ortie ou Ortige en poitevin-saintongeais) fait office de chef de clan chez les Urticaceae. Voilà probablement la Sauvage la plus emblématique des milieux habités par l'homme, une rudérale que tout le monde connaît intimement depuis l'enfance (ouch! Urtica est issu du latin urere, «brûler»). Nul besoin de revenir sur ses qualités gustatives, tant les meilleurs cuisiniers s'y sont déjà frottés, pour notre plus grand plaisir. Pour ma part, c'est encore en soupe, avec quelques pommes de terre, que je la préfère (vos recettes personnelles sont bien sûr les bienvenues, en commentaires de cet article).

L'usage médical populaire d'Urtica dioica reste un peu moins connu, mais il n'étonnera personne: la première médication de l'homme reste son alimentation, et une Sauvage riche en protéines et en fer comme l'Ortie a forcément retenu les attentions. Urtica dioica fut consommée pour ses vertus fortifiantes, régulatrices pour le transit, dépuratives, ou même aphrodisiaques (voir liens en bas d'article). Mais la Sauvage a aussi été utilisée à des fins bien plus exotiques, telle la flagellation des atouts masculins pour traiter l'impuissance (50 nuances de verts)!

Jeune colonie de Grande Ortie, Poitiers bords de Boivre

Les fibres d'Urtica dioica ont été utilisées par l'homme dans la confection de cordages ou de vêtements (sacs, pulls ou même chaussettes). Une utilisation ancestrale, puisque la momie Ötzi retrouvée dans les glaces des Alpes italiennes en 1991 (surnommée «Hibernatus» en France) était équipée d'un fourreau à couteau en fibres d'orties (Hibernatus vivait probablement entre 3350 et 3100 avant Jésus Christ). Au passage, c'est à partir des fibres très résistantes d'une autre Urticacée (Boehmeria nivea, alias la Ramie) proche de l'Ortie, originaire d'Asie et cultivée en Chine, que la Banque de France fabrique nos billets!

Enfin, le purin d'ortie (macération de feuilles dans de l'eau) est sans doute la plus célèbre des potions magiques des jardiniers, utilisée tantôt comme herbicide, tantôt comme répulsif à insectes ou comme engrais azoté (tout est une question de dosage). Bref, Urtica dioica est pour l'homme une Sauvage à tout faire, un couteau suisse végétal!

Paire de stipules et poils urticants («dards») de la Grande Ortie, Poitiers bords de Boivre

Pourtant, Urtica dioica est souvent regardée comme une «mauvaise herbe»; une considération récente, car la Sauvage a été cultivée comme un légume jusqu'à la moitié du 20ème siècle. La faute à ses piquants ou à sa vigueur dans les milieux colonisés par l'homme? Urtica dioica est une vivace qui prend ses aises sur les sols déséquilibrés par l'activité humaine, riches en éléments organiques, en fer (du fumier et un vieux tas de ferraille sont un coin de paradis pour elle) ou saturés en nitrates (issus des pollutions et des amendements agricoles).

A flanc de falaise: pour la Grande Ortie, aucune mission n'est impossible!

Capable de se propager rapidement via ses souches traçantes, Urtica dioica se ressème abondamment via ses fleurs mâles et femelles disposées sur des pieds différents (elle est dioïque) que le vent pollinise. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de distinguer la Grande Ortie de l'Ortie brûlante (Urtica urens), une fausse jumelle plus petite (entre 20 et 60 cm seulement), annuelle, qui présente côte à côte sur un même pied fleurs mâles et fleurs femelles.

Ortie brûlante, Dinard (35)

Savez-vous reconnaître Monsieur et Madame Grande Ortie? À gauche, les fleurs femelles, avec leur stigmate en «pinceau» et leur port retombant. À droite, les fleurs mâles avec leurs étamines saillantes et leur port dressé à maturité.

Soyons honnêtes, il convient parfois de freiner les ardeurs de la Grande Ortie dans les zones anthropisées, ne serait-ce que pour encourager d'autres espèces de Sauvages moins compétitives. N'empêche qu'au jardin, la faute à la soupe et au purin, ses colonies sont toujours trop maigres pour celui qui sait l'apprécier à sa juste valeur! Et malgré sa nature débordante, elle possède un atout de taille pour la biodiversité... Urtica dioica est un véritable hôtel, ou une véritable pouponnière, pour un nombre ahurissant d’espèces. Ses colonies forment des «villes à insectes», abritant papillons, chenilles, coléoptères, mouches ou autres punaises (ainsi que tous leurs prédateurs)... A cause de son pouvoir urticant, Urtica dioica n'intéresse guère les ruminants, et constitue un refuge sûr. Sa richesse en azote offre les ressources qui permettent à ses convives de trouver les protéines nécessaires à leur croissance.

Si la présence trop banale de la Sauvage le long des routes ne vous réjouit plus, approchez vous d'un peu plus près pour (re)découvrir l'univers surprenant qui se cache sous ses feuilles. Difficile d'être exhaustif sur ce thème, mais profitions de l'occasion pour quitter le domaine de la botanique et laisser Olivier Pouvreau, notre lépidoptériste maison (c'est à lui que nous devons les encarts «Le petit monde de...» sur Sauvages du Poitou), guider la promenade en nous présentant quelques spécimens emblématiques qui rampent et volent autour de ce vert continent.

En France, les massifs d'Orties bien exposés au soleil peuvent servir de lieux de ponte à cinq espèces de papillons de jour, appartenant à un groupe appelé vanesses (Vanessa).

Paon du jour butinant, tous ocelles dehors!

Avec sa tenue flamboyante, le Paon du jour (Aglais io) est sans doute le spécimen le plus remarquable de ce clan: ses ocelles rappellent les plumes du paon (d'où son nom) et peuvent dissuader les prédateurs de s'approcher. En effet, en ouvrant et en fermant rapidement ses ailes, le Paon du jour laisse paraître ses jolies taches comme quatre yeux menaçants!

Cette espèce est commune, profitant d'une bonne adaptation tant à la campagne qu'à la ville, où elle butine les fleurs ornementales des jardins.

Vulcain mâle surveillant son territoire... Gare aux autres mâles qui le franchiraient!

Le nom vernaculaire du Vulcain (Vanessa atalanta) résulte du dieu romain du feu, de la forge et des volcans: une allusion aux bandes flamboyantes de ses ailes rappelant le fer porté à incandescence par le forgeron.

Il est la vanesse la plus commune en Poitou, facilement observable toute l'année, y compris lors des journées d'hiver les plus ensoleillées (lorsque la température atteint 15 degrés, ce qui arrive de plus en plus régulièrement, réchauffement climatique oblige).

Robert-le-diable en insolation et Robert-le-diable déguisé en feuille morte.

Le nom de cette curieuse espèce qu'est le Robert-le-Diable (Polygonia c-album) vient d'un personnage légendaire du Moyen âge, en raison de sa couleur feu et de la découpe de ses ailes. L'homochromie de son revers lui permet de ressembler à une feuille morte une fois posé, les ailes repliées. Ce camouflage a néanmoins ses limites: un «C» blanc visible aux ailes postérieures (qui lui a valu son nom latin et son autre nom vernaculaire, le Gamma, troisième lettre de l'alphabet grec) peut le trahir à qui sait observer... Robert le Diable n'est pas très exigeant quant à ses lieux de vol, ce qui le rend assez commun. Il peut aussi se révéler sans-gêne, n'hésitant pas à se servir du promeneur comme d'un reposoir!

Robe de printemps de la Carte géographique.

La Carte géographique (Araschnia levana) est la plus petite des vanesses, jamais abondante mais néanmoins assez commune dans les stations humides où pousse l'Ortie (dans les mégaphorbiaies par exemple). Au 19ème siècle, son aire de répartition se limitait au quart nord-est de la France puis elle s'est accrue jusqu'à occuper presque tout le territoire au cours du 20ème siècle, ce qui constitue l'extension la plus spectaculaire (de surcroît inexpliquée) des espèces françaises de rhopalocères (terme scientifique désignant la majeure partie des papillons diurnes). La grande particularité de la Carte géographique est de présenter deux formes saisonnières très différentes dans l'année (l'espèce est dite «bivoltine», c'est-à-dire qu'elle produit deux générations par an): une forme orangée au printemps (forme dite levana) et une forme noire avec une bande blanche en été (forme dite prorsa). Linné lui même — Saint-Père des naturalistes — fut trompé par ce dimorphisme: il décrivait ces deux aspects comme relevant de deux espèces différentes... Amorçant un grand débat parmi les premiers lépidoptéristes!

Le revers façon «carte IGN» de la robe estivale de la Carte géographique.

Quant au nom Carte géographique, il n'est pas issu du talent de l'espèce à la conquête territoriale; il est dû à l'entomologiste Engramelle qui décrivit en 1779 le dessin du revers des ailes du papillon comme «des chemins et des rivières sur un plan».

Regardez-moi bien dans le blanc des yeux: comme je me fais rare dans les plaines de l'Ouest, si vous me trouvez, signalez-moi auprès de Sauvages du Poitou! (Petite Tortue)

Autrefois répandue, la Petite tortue (Aglais urticae) s'est considérablement raréfiée en plaine (et donc dans le Poitou) depuis la grande sécheresse de 1976, mais d'autres causes sont avancées: réchauffement climatique, parasitoïdes... (Voir l'article de l'entomologiste Vincent Albouy sur ce sujet)

En France, Urtica dioica est une plante-hôte larvaire de choix pour les cinq papillons précités. Elle est exclusive chez le Paon du jour, la Carte géographique et quasi-exclusive chez la Petite tortue (qui tire directement son nom latin, Aglais urticae, de celui de l'Ortie). De son côté, le Vulcain peut localement déposer ses œufs sur les Pariétaires (Parieteria sp, une autre Urticaceae). Le Robert-le-diable quant à lui semble placer l'Ortie à son menu au même rang que le Houblon (Humulus lupulus) et diverses espèces d'Ormes (Ulmus sp).

Les femelles de vanesses ont l'habitude de pondre en petits tas de dizaines à plusieurs centaines d’œufs sur le revers des feuilles de leur plante préférée. Ces œufs possèdent tous des côtes marquées, autre caractéristique du groupe. Les pontes les plus étonnantes (et uniques chez les rhopalocères de France) sont probablement celles de la Carte géographique: elles ressemblent à des guirlandes de 6 à 20 œufs suspendus dans le vide (voir cette vidéo du naturaliste André Lequet)... Dame Nature étant toujours prévoyante, l’œuf situé au bout du chapelet éclot heureusement le premier!

Nid de soie et crottes des chenilles du Paon du jour.

Les chenilles de Paon du jour, de la Petite tortue et de la Carte géographique vivent en colonies au sein de toiles de soie jusqu'à leur dernier stade de développement (4 ou 5 stades selon les espèces) durant lequel elles s'éparpillent pour se nymphoser. Celles du Robert le diable et du Vulcain sont solitaires. Toutes les chenilles de vanesses portent des épines (scolies) caractéristiques. Les nids les plus faciles à repérer sont probablement ceux du Paon du jour (c'est en tout cas ceux que l'équipe de Sauvages du Poitou ont le plus croisés), reconnaissables à la défoliation des Orties, aux résidus de toiles, aux mues des chenilles et à leurs nombreuses crottes.

Le vol des vanesses est typique, même de loin: rectiligne, puissant, nerveux, avec des séquences planées, les ailes bien à l'horizontale. La poursuite de deux mâles de Vulcains est spectaculaire (lorsqu'un mâle atteint le territoire d'un autre), mêlant planés, accélérations, brusques crochets, envolées «en chandelle»... On est loin du vol papillonnant, palpitant et quelque peu confus de bon nombre d'espèces de papillons.

Les motifs des vanesses sont si remarquables qu'ils permettent facilement de les identifier. Le Paon du jour et le Vulcain sont reconnaissables au premier coup d’œil. Toutefois, l'identification peut se compliquer lorsque les vanesses sont observées les ailes fermées, leur dessous leur conférant un aspect cryptique de feuille morte; un camouflage bien utile car, mis à par la Carte géographique (et la majorité des papillons, qui passent l'hiver à l'état de chenille ou de chrysalide), les vanesses françaises hibernent durant 4 à 9 mois à l'état adulte, les ailes fermées pour passer inaperçues auprès des prédateurs (rongeurs, oiseaux…). Les imagos (papillons adultes) qui hibernent reprennent leur activité au début du printemps, dès février-mars dans nos régions.

Paon du jour en hibernation dans la cave d'Olivier. En frottant ses ailes antérieures sur les postérieures, le papillon produit un son grinçant et des ultrasons qui peuvent mettre en déroute les rongeurs, ses prédateurs!

Aussi, au retour de la belle saison (et même durant les journées douces d'hiver), près des piquantes colonies de la Grande Ortie (mais pas seulement bien sûr), si devant vous passent quatre splendides ailes à toute vitesse: vanesse!

Pour aller plus loin :

- Norb de Sauvages du Poitou raconte la Grande Ortie au micro de France Bleu Poitou

- Urtica dioica sur Tela-botanica

- Urtica urens sur Tela-botanica

- Des idées recettes d'Ortie originales sur le blog Sauvagement bon

- Utilisation de l'Ortie à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Détails sur l'utilisation de l'Ortie à des fins thérapeutiques sur le site Phytomania

Lectures recommandées:

- Les secrets de l'Ortie de Bernard Bertrand aux éditions de Terran, la bible de l'Ortie!

- Fleurs et insectes de Margot et Roland Spohn, éditions Delachaux et Niestlé

Grande Ortie griffée d’après nature dans Flore medicale de François-Pierre Chaumeton (1831-1834), une gravure dénichée parmi les ouvrages naturalistes conservés par le fonds ancien de la bibliothèque universitaires de Poitiers (voir notre article consacré au sujet)

04/11/2016

04/11/2016

Pas besoin d'une machine à remonter le temps pour être témoin de la grande épopée végétale: roches, lichens, mousses, plantes pionnières... Un vieux mur près de chez vous, une loupe, un soupçon de curiosité, et c'est le début d'un fabuleux voyage!

Je vous propose de faire un court détour dans notre parcours botanique, le temps d'un article consacré à l'univers des lichens, qui ne nous rendra guère plus savants qu'avant sa lecture (je n'ai malheureusement rien d'un lichénologue), mais qui j'espère aiguisera notre curiosité et nous donnera envie d'aller fouiller un peu plus loin. Les lichens font partie de ce que certains surnomment la «biodiversité négligée», la part de nature qui ne passionne pas les foules, bien qu'omniprésente, belle et débordante. Regardez autour de vous, les lichens sont partout: sur les murs, les trottoirs, les rochers, les arbres, au sol... On en recense près de 2700 sortes en France, et de nouveaux lichens sont découverts chaque année.

Le mot «lichen» vient du grec leikhen désignant, en dermatologie, un dartre, c'est à dire une lésion colorée de la peau. Une comparaison peu flatteuse (les lichens n'ont rien d'une maladie et ne nuisent pas à leurs supports, minéraux ou végétaux, bien au contraire) qui s'inspire de l'apparence de certains lichens qualifiés de crustacés, parce qu'ils semblent incrustés à leur support.

Un lichen crustacé (en jaune): Rhizocarpon geographicum, surnommé le «Lichen géographique». En milieu montagneux, ce lichen permet de suivre le mouvement des glaciers, sa taille indiquant depuis combien de temps la glace a déserté la roche.

Parle moi de l’amour sur ta planète...

(Pretty Little Liars, I. Marlene King)

Un lichen est une symbiose, c'est à dire une association autonome, intime et durable entre des espèces différentes. Dans le cas du lichen la symbiose réunit au moins un champignon (nommé mycobionte) et des cellules chlorophylliennes capables de photosynthèse (algues et/ou cyanobactéries, nommées phytobionte). Un lichen est donc une famille à lui tout seul, à l'image des célèbres coraux (les coraux sont une association entre des algues et des animaux, les polypes).

Dans cette union, chaque partie remplit son rôle tout en subvenant aux besoins du partenaire. Les champignons (qui constituent plus de 90% du lichen) assurent le support, la protection, les sels minéraux et le milieu humide indispensable aux algues. Ces dernières partagent les nutriments (amidons ou lipides) issus de la photosynthèse. Nul mariage n'est parfait : les scientifiques s'interrogent aujourd'hui sur la réciprocité des services rendus, le rendement des algues ainsi fiancées étant de très loin inférieur à celui des algues célibataires !

Si l'ensemble du lichen peut se fragmenter ou se propager par reproduction végétative, les champignons seuls sont capables de reproduction sexuée, leurs spores dispersées par le vent devant dénicher et séduire une algue là où elles atterrissent pour espérer former un nouveau lichen.

Ainsi organisés, les lichens sont prêts à faire face aux situations les plus improbables: haute montagne, bords de mer, lave refroidie... D'autant plus qu'ils sont très patients (ils peuvent stopper temporairement leur croissance en cas de coup dur) et peu gourmands. Certains lichens sont capables de trouver leur subsistance dans la roche même, le champignon lichenisé parvenant à en extraire les minéraux. La plupart des lichens se contentent du peu qu'ils trouvent dans la poussière, la rosée du matin ou les gouttes de pluie. Bref, les lichens vivent littéralement d'amour et d'eau fraîche!

Sur le tronc d'un Noisetier, les mystérieux hiéroglyphes dessinés par Graphis stricta... Et si les lichens avaient inventé l'écriture?

Une petite Usnée (Usnea sp) au bord du chemin? Inspirez, c'est peut-être le moment de prendre un bol d'air...

La plupart des lichens sont sensibles à la qualité de l'air. C'est pourquoi une faible diversité de lichens indique souvent un environnement pollué, où il ne fait pas bon respirer. Certains lichens sont d'ailleurs les indicateurs d'un environnement sain, telles des Usnées (Usnea sp) dont les «barbiches» pendues aux branches peuvent être le signe indien d'un air pur ou montagnard.

Les lanières verdâtre dessus, blanches dessous d'Evernia prunastri, plus connu sous le nom de «Mousse de Chêne», un lichen fruticuleux utilisé dans la composition des parfums boisés (parfumerie et savonnerie).

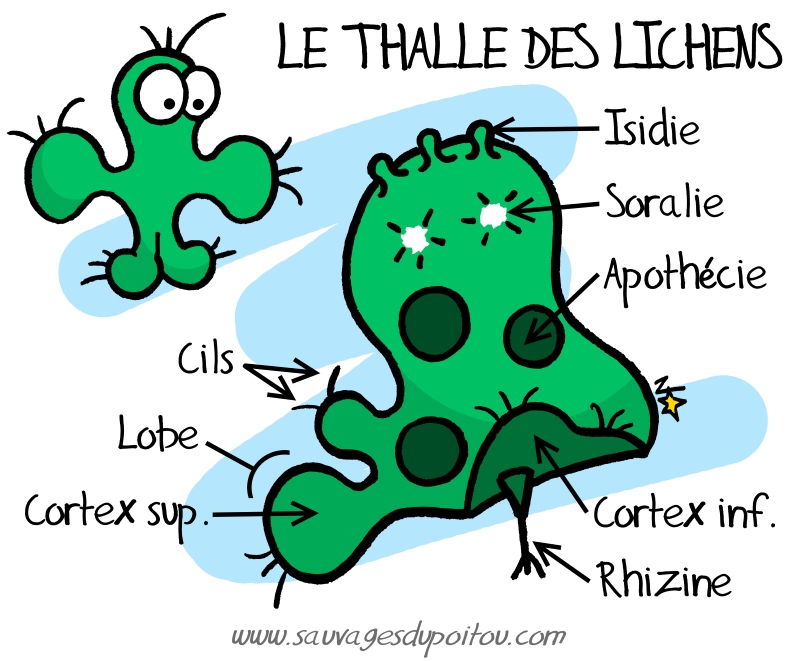

La diversité des lichens s'exprime dans leurs formes multiples et spectaculaires. Leur thalle (c'est ainsi qu'on appelle un appareil végétatif ne possédant ni feuilles, ni tiges, ni racines) peut être crustacé (comme incrusté dans son support), foliacé (formant des sortes de «feuilles»), squamuleux (formant des «écailles», à mi chemin entre crustacé et foliacé), fruticuleux (formant des «lanières»), complexe (formant des «jambes» ou des «pieds»), gélatineux...

L'identification précise d'un lichen est un travail minutieux qui repose à minima sur l'utilisation d'une loupe, le plus souvent d'un microscope et de quelques réactifs chimiques. Néanmoins, on peut déjà dégrossir le terrain et prendre plaisir à observer leur variété autour de nous, avec l'aide d'un ouvrage adéquat (voir liens en bas d'article) et d'un peu de vocabulaire. A la loupe, la partie visible - le thalle - d'un lichen pourrait se décrire ainsi:

Cortex supérieur : couche supérieure protectrice (la peau en quelque sorte).

Cils : ils permettent au lichen de retenir l'eau ou la rosée.

Apothécies : ce sont les organes de reproduction sexuée, des «coupoles» d'où jaillissent les spores du champignon lichénisé.

Soralies ou isidies : ce sont les minuscules organes de reproduction végétative qui permettent au lichen de se propager. On parle de soralies lorsqu'il s'agit de «déchirures» granuleuses à la surface du cortex, d'une couleur différente que celle du thalle, ou d'isidies lorsqu'il s'agit de petits bourgeons recouverts par le cortex, et dont la couleur est donc identique au thalle.

Cortex inférieur : suivant les formes, couche inférieure protectrice, qui porte les rhizines, les «fausses racines» qui permettent au lichen de s'accrocher à son support. Entre le cortex supérieur et inférieur se trouve généralement la couche algale et la couche formée par les champignons, nommée médulle, mélangées ou disposées en «lasagnes» l'une sur l'autre.

Le thalle recouvert de soralies granuleuses de Pertusaria amara, un lichen crustacé que l'on identifie entre autres signes à son goût fortement amer (attention, les lichens sont généralement toxiques, il suffit de l'effleurer du bout du doigt avant de porter le doigt à sa langue).

Ici s'arrêtent nos premiers pas timides dans le monde des lichens... Mais déjà, nous pouvons commencer à sentir que même lorsque nous sommes acculés face à un mur misérable, et en l'absence de toute végétation, jamais la vie ne cesse de nous offrir son incroyable récital!

Pour aller plus loin:

- Description des lichens de France sur le site de l'Association Française de Lichénologie

- Zoom sur les lichens sur le site de Bourgogne nature

- Le programme de science participative Lichen Go proposé par Sorbonne Université

Lectures recommandées:

- Guides des lichens de France aux éditions Belin, trois volumes: lichens des arbres, lichens des sols, lichens des roches.