24/05/2015

24/05/2015

Giroflée des murailles, Poitiers sous Blossac

Erysimum cheiri (Giroflée des murailles ou Giroflée ravenelle) appartient à la famille Brassicacea dont les membres présentent généralement des fleurs à quatre pétales. On raconte que ce sont les croisés qui rapportèrent la Giroflée de Méditerranée orientale pour décorer leurs châteaux, la croix dessinée par ses quatre pétales faisant écho à leur quête sacrée. La sauvage brandit ses siliques allongées à la fin de l’été comme une armée d’épées: elle est la croix, mais aussi le glaive.

Siliques en épée (de croisés) de la Giroflée des murailles, Poitiers quartier Chilvert

La Sauvage doit son nom, Giroflée, à l'odeur de ses fleurs qui rappelle celle du clou de Girofle. Elle fut une plante très utilisée en parfumerie, au même titre que la célèbre Violette odorante (Viola odorata).

Fleur en grappes de la Giroflée des murailles: 4 sépales étroits enserrent le tube de la corolle à 4 pétales, 6 étamines inégales (abeille solitaire, Anthophora sp).

Erysimum cheiri est vivace, bien que sa durée de

vie soit brève (les jardiniers la considère comme bisanuelle, car elle perd de son intérêt floral dès la troisième année). Elle se ressème spontanément

à la fin de l'été, se multipliant

d'autant plus facilement qu'elle s'installe là où peu d'autres plantes

seraient capables de pousser. Les limaces et les escargots qui sont friands des jeunes pousses se chargeront toutefois d'en limiter la prolifération (en ce qui nous concerne, elle est toxique).

Comment avez-vous fait pour grimper la haut? Oh mon dieu!

(La princesse et la grenouille, Walt Disney)

Erysimum cheiri est capable de planter sa tige ligneuse et ses maigres racines sur les sols les plus secs et les plus ingrats; on la rencontre parfois dans des situations étonnantes, accrochée à mi-falaise, ou dressée entre les tuiles d'un vieux toit. Perchée, elle abandonne ses graines dans le moindre interstice de mur alentour. Elle fleurit très tôt (de mars à avril), annonçant le printemps et faisant le bonheur des premiers butineurs (essentiellement de petits diptères) au sortir de l'hiver.

Giroflée des murailles, Saint Benoît (86)

«Voici que s'élancent vers le visiteur d'incohérentes figures blêmes de poussière (…). Et la rude main présente un bouquet de fleurs crayeuses, augustes de misères et flamboyantes de volonté. Ah! Ces frêles tiges desséchées! La Vendée les verra, car j'ai promis qu'elles iraient dormir avec moi.» George Clémenceau, discours du 1er octobre 1921 lors de l'inauguration du monument de Sainte-Hermine.

Les croisés en avaient fait leur égérie, mais c’est une toute autre guerre qui planta la Giroflée sur le devant de la scène. George Clémenceau est considéré comme un des leaders qui menèrent la France à la victoire en 1918. Surnommé «le Tigre» pour sa férocité politique (puis finalement «Père la Victoire» à l’issue de la grande guerre), Clémenceau était aussi réputé pour son amour des fleurs qu’il cultivait autour de sa maison vendéenne. Lorsque ce chef de guerre rend visite aux troupes sur les tranchées en juillet 1918, les poilus lui offrent un petit bouquet poussiéreux cueilli à la hâte sur le champ de bataille. Ce bouquet deviendra célèbre, et Clémenceau l’emportera jusque dans sa tombe selon ses volontés (ainsi qu’une douille d’obus en guise de vase!). Les historiens comme les botanistes ne s’entendent pas sur la nature des fleurs qui furent offertes au Tigre ce jour-là, mais la légende populaire raconte qu’il s’agissait d’un bouquet de Giroflée des murailles; une sauvage capable de vaincre l’hiver et de refleurir à même la misère, toute une promesse!

Feuilles lancéolées et entières de la Giroflée des murailles

Pour aller plus loin:

- Erysimum cheiri sur Tela-botanica

Les «Crucifères» sont régulièrement foulées par les armées croisées de la Punaise ornée (Eurydema ornata). Cette punaise aux colorations variables – elle peut être confondue avec d’autres espèces proches – choisit pour plante hôte larvaire de nombreuses Brassicacées sauvages ou cultivées, pouvant causer d’importants dommages aux cultures.

10/05/2015

10/05/2015

Herbe à Robert, Poitiers bords de Boivre

Geranium robertianum (Herbe à Robert) appartient aux Geraniaceae, la famille des véritables géraniums «sauvages» (les célèbres fleurs de nos balcons étant en réalité des Pelargonium). Le terme Geranium dériverait du terme grec Geranos, la «grue», les fruits du Geranium présentant des petites pointes ressemblant au bec (ou à la tête) du volatile.

Geranium robertianum doit peut être son surnom à St Robert, évêque de Salzbourg, qui en découvrit les nombreuses vertus médicinales au 8ème siècle (selon d'autres sources, Robert serait simplement une déformation du mot latin ruber qui signifie «rouge»).

Duo de fleurs de l'Herbe à Robert: 5 sépales, 5 pétales roses ou rouges, 10 étamines pourpres (rangées selon deux cercles imbriqués de 5 étamines) autour d'un pistil composé de 5 carpelles soudés.

L'Herbe à Robert est annuelle; elle peut en certaines circonstances être bisannuelle, voire vivace, et se perpétuer depuis ses rhizomes stolonifères. Mais c'est généralement grâce à ses graines, disséminées depuis des capsules explosives, qu'elle assure sa multiplication. Elle fleurit entre avril et octobre; ses petites fleurs — qui s'épanouissent et flétrissent dans un laps de temps très court pour laisser place à des capsules poilues — apparaissent toujours deux par deux sur chaque pédoncule.

Duo de fruits (capsules) de l'Herbe à Robert: quand les Sauvages font leur Hellfest!

Il existe une espèce très proche souvent confondue, bien que moins commune, le Géranium pourpre, Geranium purpureum, dont la répartition en France se concentre au sud d'une diagonale allant de Normandie jusqu’en Savoie. Dans le Poitou, les deux espèces peuvent se côtoyer. Les fleurs du Géranium pourpre sont plus petites que celles de l'Herbe à Robert, rose-pourpre vif et leurs anthères sont jaunes, alors qu'elles sont rouge/orangé chez l'Herbe à Robert. Mais gare au piège: chez les deux espèces, les anthères une fois ouvertes sont couvertes d'un pollen jaune!

Le délicat Géranium pourpre, aux anthères jaunes d'or.

Géranium pourpre à gauche, Herbe à Robert à droite: une histoire de taille et d'étamines!

- Qui c’est lui?

- Lui? C’est la main du Diable.

- Lui aussi?

- Oui... mais lui c’est la gauche.

(On l’appelle Trinita, Enzo Barboni)

L'Herbe à Robert tolère tout type de sols et d'expositions (elle prolifère sur les sols forestiers riches en matière organique). Elle est à ce point capable d'adaptation que dans une situation de sécheresse (ou à l'approche de l'hiver), ses feuilles découpées se couvrent d'une pigmentation rouge-vermillon qui la protège de la déshydratation.

Dans le Poitou, l'Herbe à Robert est parfois surnommée Fourchette du diable, à cause des longues pointes qui terminent ses duo de fruits. Il faut reconnaitre que la Sauvage est rusée comme un diable : en séchant, par un effet ressort lié à l’enroulement de leurs parois, ses fruits explosent et projettent les semences à plusieurs dizaines de centimètres autour de la plante! On raconte que les sorcières plantaient jadis l'Herbe à Robert devant leur maison pour être averties de l'arrivée d'un visiteur, les fleurs se tournant en direction de l'intrus. Aujourd'hui, on plante parfois la Sauvage devant les fenêtres: son odeur repousserait les moustiques. On peut obtenir le même effet en frottant ses feuilles sur sa peau... Mais rien ne vaut la bonne vieille citronnelle!

Feuilles de l'Herbe à Robert: opposées, palmatiséquées en des segments petiolulés (comme munis d'un petit pétiole), eux mêmes pennatifides.

Il n'est pas une partie de l'Herbe à Robert qui n'est été utilisée par l'homme (elle a sans doute été introduite en Europe en tant qu'herbe médicinale): la plante est très tannique et donc astringente. En infusion, elle permet de lutter contre diarrhée, dysenterie et soulage les inflammations de l'estomac, des intestins ou des reins (néphrites); en gargarisme, elle permet de traiter les angines et les inflammations des amygdales; en usage externe, elle est cicatrisante, soulage les maux de dents... Autrefois, sa racine était utilisée pour tanner les cuirs.

- Vous me prenez pour le diable ?

- Vous en avez la beauté.

(Arsène Lupin, Jean-Paul Salomé)

Herbe à Robert, diaboliquement belle! Même un ange comme la Piéride du navet (Pieris napi) s'y laisse prendre...

Pour aller plus loin:

- D'autres espèces citadines de Géraniums sur Sauvages du Poitou

- Norb de Sauvages du Poitou raconte l'Herbe à Robert au micro de France Bleu Poitou

- Geranium robertianum: identification assistée par ordinateur

- Geranium robertianum sur Tela-botanica

- l'Herbe-à-Robert sur le site de Zoom Nature

- Geranium purpureum sur Tela-botanica

La naissance de Robert (Herbe à Robert et ses cotylédons caractéristiques en forme de rein)

03/05/2015

03/05/2015

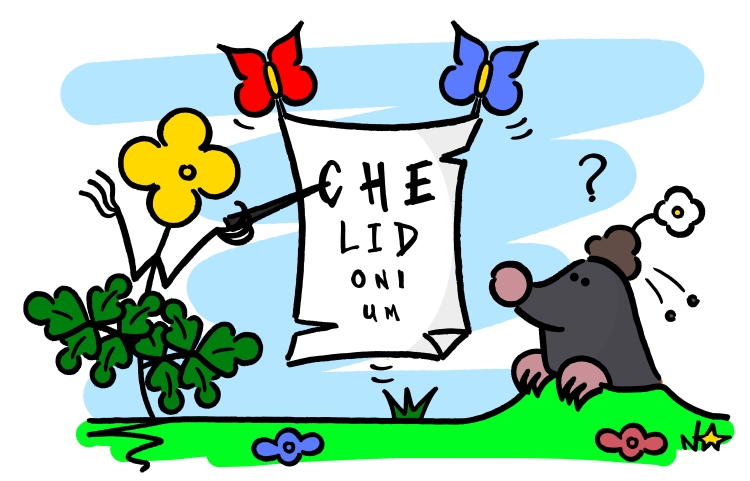

Grande Chélidoine, Biard (86)

Chelidonium majus (Grande Chélidoine) appartient à la famille Papaveraceae, ce qui en fait la sœur des Pavots et autres Coquelicots, des plantes productrices de latex (substance toxique liquide, collante et coagulante) à la floraison souvent spectaculaire.

Fleurs groupées (presque en ombelles) de la Grande Chélidoine : 2 sépales (qui tombent après la floraison, on peut les voir ici sur les fleurs pas encore ouvertes), 4 pétales, nombreuses étamines autour d'un pistil surmonté de 2 stigmates.

Chelidonium signifie «Hirondelle», Chelidonium majus est donc littéralement la Grande hirondelle. Ses premières floraisons printanières coïncident avec l’arrivée des oiseaux migrateurs de retour d’Afrique (et le départ des oiseaux avec ses premières fanaisons), mais il existe une autre légende qui pourrait expliquer le nom de la Sauvage: on raconte que les hirondelles ouvrent les yeux de leurs oisillons avec une bectée de suc de la plante, ce qui n’est bien sûr que pure fantaisie. Il faut dire qu'en médecine populaire, la Grande Chélidoine était autrefois réputée pour traiter les affections ophtalmiques. Une fantaisie en entrainant une autre, certains lui accordaient même le pouvoir de rendre la vue aux aveugles. C’est en tout cas ce qui valut à la Grande Chélidoine son autre nom vernaculaire : la Grande Éclaire.

Feuilles de la Grande Chélidoine: «molles», alternes, pennatiséquées en segments plus ou moins lobés.

La Grande Chélidoine exige un sol basique — ou calcaire — pour pousser; c'est pourquoi on la retrouve fréquemment au pied des murs et des ruines (roches calcaires). Elle affectionne les excès d'azote et donc les bords de routes (pollution automobile).

Étant la seule représentante du genre Chelidonium, on peut se demander pourquoi la Grande Chélidoine est qualifiée de «Grande». Il faut se souvenir qu’autrefois, Chelidonium minus alias Petite Chélidoine désignait une Renonculacée, la Ficaire (aujourd’hui Ficaria verna). S’il n’existe aucun lien de parenté entre les deux sauvages, ces dernières partagent au moins le jaune d’or de leurs fleurs, ainsi qu’une alliance avec le peuple fourmi pour assurer le transport de leur graines.

Capsules allongées de la Grande Chélidoine, Poitiers bords de Clain

En effet, la Grande Chélidoine est une vivace qui colonise rapidement l'espace alentour grâce aux semences (regroupées dans une capsule ou silique) disséminées par les fourmis. Ces dernières sont attirées par l'excroissance charnue des graines (élaïosome) qu'elles abandonnent dans les fissures des murs ou qu'elles emportent sous terre jusque dans leurs fourmilières. Ainsi, ses colonies s’étendent d'un saut de fourmi à un autre.

Les graines de la Grande Chélidoine (munies d’un élaïosome blanc bien visible) attendent la fourmi qui les emportera (myrmécochorie)...

Jadis, les alchimistes utilisaient la Grande Chélidoine dans la

formule qui aurait permis de transformer les métaux en or... La quête

reste entière (ou du moins secrète) en ce jour, mais la Grande Chélidoine doit aujourd'hui sa célébrité au pouvoir supposé anti-verrues (antimitotique) de son latex jaune orangé — d'où son surnom d'«Herbe aux verrues». Bien que son efficacité ne soit pas prouvée, son usage reste répandu et il n'est pas difficile de trouver des témoignages élogieux, ou tout au contraire déçus, à son sujet!

- Si je peux juste me permettre...

- Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d’abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets, ok ?

(C’est arrivé près de chez vous, Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde)

Pour aller plus loin:

- Identification assistée par ordinateur

- Chelidonium majus sur Tela-botanica

- Chélidoine, par delà les murs sur le site Zoom Nature