02/10/2015

02/10/2015

Renouée du Japon, Poitiers quartier Chilvert

Reynoutria japonica (Renouée du japon) appartient à la famille Polygonaceae, aux côtés des Sarrasin, Rhubarbes et autres Rumex. La Sauvage se dresse sur une tige solide parcourue de plusieurs «nœuds», signe distinctif des Renouées, qu'elles soient minuscules (Polygonum aviculare, la petite Renouée des oiseaux) ou géantes, comme la Renoué du Japon.

Pour le grand public, la désignation Renouée du Japon recouvre généralement trois plantes proches, assez difficiles à différencier: Renoutrya japonica (la Renouée du Japon à proprement parler, aux feuilles brusquement tronquées à la base et glabres à la face inférieure), Reynoutria sachalinensis (la Renouée de Sakhaline, plus rare, dont les feuilles, plus grandes, sont cordées à la base et possèdent quelques poils épars sur les nervures à la face inférieure) et Reynoutria x-bohemica (la Renouée de Bohême, une hybride des deux précédentes, très vigoureuse et compétitive). Les trois fausses jumelles ont des comportements semblables.

Les grandes renouées sont d'excellentes comestibles. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elles furent introduites en Europe, dès le moyen âge, depuis l'Asie (Chine, Corée, Japon et Sibérie). Capables de produire une biomasse importante en un temps record, elles ont tout le potentiel de bonnes fourragères (en pratique malheureusement, le bétail n'en raffole pas). L'homme préfère consommer les jeunes pousses ou l'extrémité des grandes tiges, cuites dans l'eau comme des asperges.

Jeune pousse d'une renouée géante, Poitiers quartier Chilvert

Les grandes renouées profitèrent d'une seconde vague d'importation vers l'Europe au 18ème siècle, sans doute pour leurs qualités ornementales: elles poussent haut et vite, avant d’agrémenter, à la fin de l'été, leurs massifs de fleurs blanches très mellifères (précieuses pour les insectes à l'approche de l'automne). L’espèce Reynoutria japonica ne dispose a priori pas de pieds mâles fertiles en France (des hybridations avec les autres renouées géantes, pour peu qu'elles se croisent sur un même territoire, restent possibles, pouvant aboutir à des spécimens fertiles).

Fleurs de la Renouée du Japon en automne: un festin pour les diptères!

A ce point de l'article, on est en droit de se demander comment la Renouée du Japon a réussit à devenir l'archétype même de la plante invasive, et pourquoi la simple évocation de son nom cause des sueurs froides à ceux qui la côtoient de près... Car il se trouve que la Sauvage est aujourd'hui épinglée comme une véritable peste végétale, une terreur surveillée de très près par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature!

Reynoutria japonica est vivace, avec des rhizomes démesurés capables de s'enfoncer à 2m de profondeur et de s'étendre jusqu'à 7m autour d'un seul pied. Ses racines libèrent une toxine dans le sol, pénalisant toute vie végétale alentour, histoire de saper la concurrence. Si l'on tente de s'en débarrasser, il faut savoir que le moindre centimètre de rhizome oublié en terre donnera naissance à un nouveau plant... De plus, en milieu humide (bords de rivières), une tige emportée par le courant et laissée à même le sol suffit pour démarrer une bouture.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les colonies géantes de Reynoutria japonica imposent le respect. Fauchées aux pieds, elles sont capables de repartir de plus belles et ce en un temps record (les jeunes pousses peuvent atteindre 3m de hauteur en une seule saison), occupant un espace ahurissant et laissant tous les autres végétaux sur le carreau. Autant de paysages où la biodiversité est mise à mal.

Feu d'artifice automnal de la Renouée du Japon

Les plus perspicaces se demanderont peut être: comment se fait-il qu'une plante présente sur le territoire depuis le Moyen-âge devienne brusquement, au 20ème siècle, une hors-la-loi incontrôlable? Qui a fâché Reynoutria japonica?

Répondre à cette question reste une affaire de spécialistes, mais on peut entendre aujourd'hui quelques pistes de réflexions intéressantes:

Revenons aux origines asiatiques de Reynoutria japonica: au Japon, la Sauvage habitait le plus souvent les flancs des volcans; autant dire des sols naturellement hostiles et perturbés. Reynoutria japonica est donc dès son berceau une plante coriace, élevée à la dure, qui se sent comme un pied dans une pantoufle sur les sols métallifères. Les pollutions industrielles qu’elle tolère ont favorisé l'expansion de la sauvage en milieu urbain (et au-delà depuis) en pénalisant ses concurrentes. Mais surtout, les travaux de terrassement autour des villes ont boosté sa propagation : rien de tel que quelques coups de pelleteuses dans ses rhizomes pour la disperser. Aujourd'hui, Reynoutria japonica est devenue, à force de voyages et surtout à force de côtoyer l'homme, une invasive avec laquelle il convient de faire preuve d'humilité et de la plus grande vigilance.

Addenda (février 2016): les scientifiques anglais terminent cette année un programme de recherche démarré en 2004, qui vise à tester l'introduction de prédateurs naturels de la Renouée du Japon en Europe (sur son aire d'origine, l'expansion de la Sauvage est naturellement contrôlée par la faune autochtone). Un psylle (sorte de petite cigale), Aphalara itadori, présente des résultats très prometteurs; tout laisse à penser que son introduction sera validée puis généralisée sous peu. (source: La Garance voyageuse, N°112)

Pour aller plus loin:

- Identification assistée par ordinateur

- Reynoutria japonica sur Tela-botanica

- Une recette de cuisine originale pour (essayer de) se réconcilier avec la Sauvage!

18/09/2015

18/09/2015

Mélisse officinale: un parfum de citron au bord de la route.

Melissa officinalis (Mélisse officinale) appartient à la famille Lamiaceae, les plantes à tige carrée et à fleurs en forme de gueule ouverte (lamia est une «ogresse» dans la mythologie grec). La Mélisse officinale tire son nom du grec melissa, l’abeille (qui vient de meli, le miel). Restons dans le domaine haut en couleur de la mythologie grec: Mélissa est le prénom d'une nymphe - fille du roi de Crète Melissos - qui inventa l’apiculture et éleva Zeus, le roi des dieux, en le nourrissant de miel. Il est vrai que la Sauvage est mellifère. Les butineurs affectionnent ses feuilles au parfum citronné (les moustiques moins il parait), à tel point que certains apiculteurs frottent la plante dans leurs ruches pièges pour attirer les essaims en quête de logis.

Melissa officinalis est une vivace. Sa présence à l'état sauvage, loin des villes, nous raconte que l'homme a habité autrefois là où se dressent ses touffes citronnées, parfois de véritables buissons: en France, la belle n'est indigène qu’en région méditerranéenne (Corse). Les spécimens les plus intéressants (le parfum de la Mélisse «originelle» n’a rien d’agréable) furent invités dans les jardins de tout le pays, depuis des temps anciens. Sa rusticité lui a parfois permis de perdurer après la disparition des habitations. Melissa officinalis intéressera donc les archéologues en quête d’indices de présence humaine, autant que les gourmands!

Tu appelles ça de l’archéologie?

(Indiana Jones et la dernière croisade, Steven Spielberg)

Fleur de Mélisse officinale: une corolle blanche formée d'une lèvre supérieure concave et échancrée et d'une lèvre inférieure trilobée (en 3 lobes inégaux).

Car Melissa officinalis est terriblement rustique: elle tolère tous les sols. Sa faculté à drageonner (reproduction végétative) et à se ressemer spontanément, couplée à sa capacité d'adaptation, en font une invité exubérante au jardin. Ceci dit, il y a des invasions plus désagréables que celle de Melissa officinalis qui embaume l'atmosphère et régale les abeilles!

Mélisse officinale, Poitiers bords de Boivre

Les feuilles de Melissa officinalis s'abîment dans le courant de l'été, dégageant une odeur de moins en moins avenante. Si vous tentez d'apprivoiser la Sauvage au jardin ou au balcon, c'est le moment pour la tailler; elle donnera de nouvelles feuilles saines, et vous couperez court à ses nombreux semis spontanés, limitant ses débordements.

Feuilles de la Mélisse officinale en été: opposées, ovales, largement crénelées ou dentées.

Quand je suis avec toi je suis plus calme, je respire plus lentement, même si mon cœur bat plus vite.(Ma première fois, Marie-Castille Mention-Schaar)

Pour aller plus loin:

- Melissa officinalis sur Tela-botanica

- La Mélisse à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- La Mélisse par Nathalie Ronat (thèse de la Faculté de Pharmacie)

Mélisse officinale en graine, Poitiers bords de Boivre

11/09/2015

11/09/2015

Feuilles lancéolées et généralement opposées du Buddleja du père David

Buddleja davidii (Buddleja du père David, Arbre aux papillons) est un arbuste originaire de Chine de la famille Loganiaceae dans la classification ancienne ou Scrophulariaceae dans la classification récente.

C'est l'occasion de parler de ces fameuses classifications, au combien nécessaires dans l'étude du vivant: on considère en botanique une classification dite «classique» qui se base sur les particularités morphologiques et chimiques des plantes. Celle ci fut utilisée jusqu'en 1998, année où fut proposé une nouvelle classification dite «phylogénétique». Dans cette dernière, les progrès scientifiques permettaient aussi de prendre en compte les liens de parenté (génétiques) qui existent entre les végétaux, leur histoire sur terre, au delà de leur apparence présente. Cette classification moderne fut révisée, ou plutôt affinée, en 2003, puis en 2009...

À quel famille appartient cet écu?

(Les visiteurs, Jean-Marie Poiré)

Mais peu importe: comprenons simplement que Buddleja davidii, qui appartenait au vaste gang Loganiaceae, aux côté des Digitales ou autres Véroniques, fut récemment expatrié — suite à un test ADN en bonne et due forme — chez les Scrophulariaceae, aux côtés des Molènes, ses sœurs de sèves et de gènes.

Le Buddleja du père David entre en gare de Poitiers,

éloignez vous de la bordure du quai s'il vous plaît!

Quittons les rangs de l'université pour revenir sur le terrain, près de la voie ferrée... Car c'est à cet endroit, et le long des routes, que vous croiserez probablement Buddleja davidii. Importé sous nos latitudes à des fins ornementales, l'arbuste s'est rapidement échappé des jardins. Dans les milieux perturbés par l'homme, il est un pionnier efficace, voire franchement invasif dans certaines régions; il affectionne les terres misérables, ensoleillées, ne craint pas les pollutions citadines et ne connait pas de prédateurs sérieux. La SNCF et Réseau Ferré de France sont des gros consommateurs d'herbicides en France, nécessaires pour l'entretien des voies; pas de quoi faire trembler notre Sauvageon qui a fait des lignes de trains un de ses territoires de prédilection, aux côté des Renouées du Japon, des Ailanthes, des Robiniers faux-accacia et autres hors-la-loi increvables!

Buddleja davidii pousse rapidement (entre 2m et 5m de hauteur à maturité). Ses fleurs violettes disposées en large grappes (panicules) parfument les bosquets entre juin et octobre. Véritable usine à graines, un pied peut produire 3 millions de semences par an que le vent, l'eau (dans les ripisylves qu'il affectionne), les voitures et bien sûr les trains dispersent.

Fructification généreuse du Buddleja du père David, Poitiers gare

Le végétal doit son nom Buddleja davidii à deux hommes d'église: celui du pasteur et botaniste anglais Adam Buddle (en guise d'hommage) et celui du Père Armand David, botaniste français et missionnaire; c'est au au 19ème siècle, en Chine, que ce dernier rencontra l'arbuste.

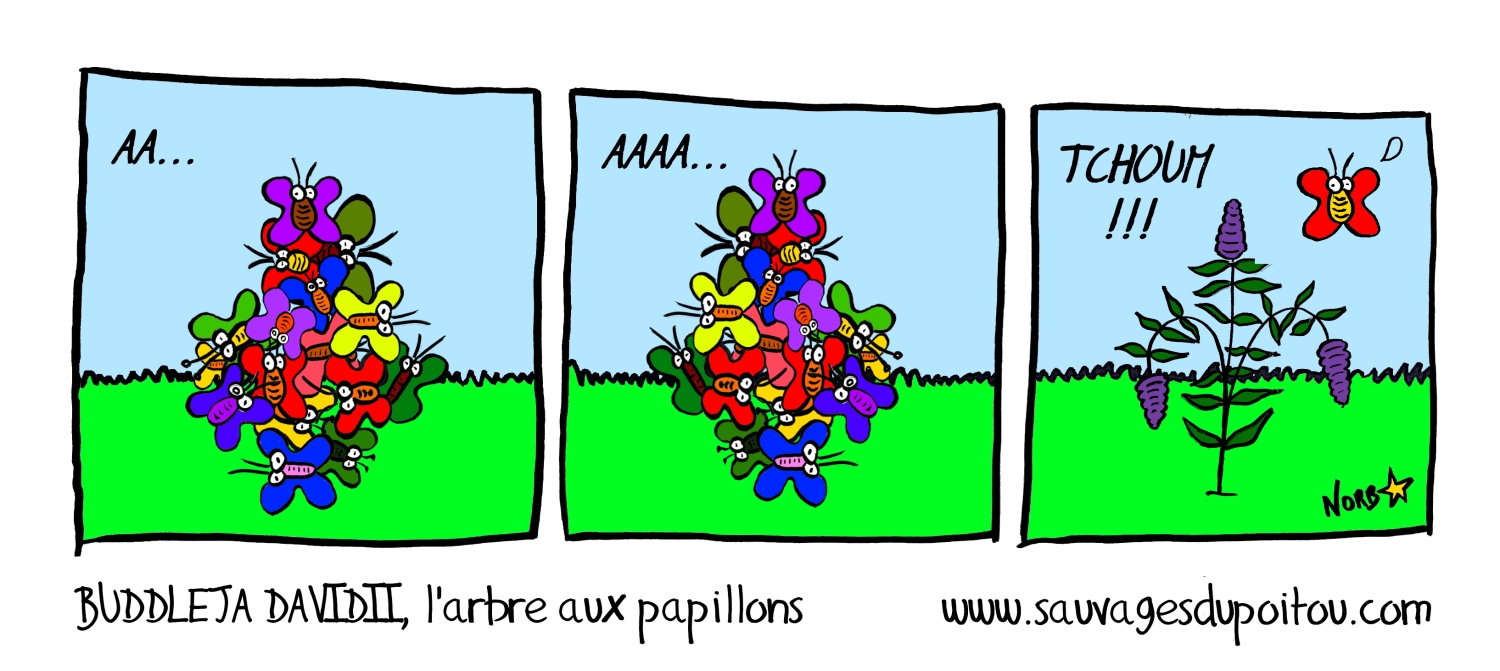

Mais le surnom le plus courant de l'arbuste est Arbre aux papillons. Buddleja davidii est en effet une manne en matière de nectar pour les papillons qu'il attire irrémédiablement.

L’évidence du parfum possède une conviction irrésistible, elle pénètre en nous comme dans nos poumons l’air que nous respirons, elle nous emplit, nous remplit complètement, il n’y a pas moyen de se défendre contre elle.

(Le parfum - Histoire d’un meurtrier, Patrick Süskind)

Vulcain (Vanessa atalanta) au festin de l'Arbre à papillon!

Ses feuilles sont en revanche boudées par les chenilles; malgré son pseudonyme tout en poésie, l'Arbre aux papillons seul ne serait suffire aux bonheurs des papillons.

En milieu urbain, les vastes haies de Buddleja davidi peuvent représenter un déséquilibre écologique: attirant les populations de papillons, l'arbuste ne leur permet pas d'assurer leur reproduction. Si l'arbuste fait preuve d'une générosité bienvenue au cœur d'un paysage végétal riche et varié, il devient un hôte suspect lorsqu'il colonise seul de vastes friches.

Buddleja du père David, Poitiers bords de Boivre

Les racines de Buddleja davidi sont utilisées dans la fabrication de pharmacopées traditionnelles en Chine. La relative toxicité de l'arbuste (sa consommation ne présente à priori pas de danger pour l'homme, ce qui n'en fait pas un arbuste comestible pour autant) devrait cependant nous décourager d'en faire recette, à l'image des chenilles bien avisées.

Un tel afflux de papillons arrange forcément les parties de chasse de la Thomise variable (Misumena vatia)!

Dans son pays d'origine, on nomme l'arbuste Daye Zuiyucao, littéralement «grandes feuilles qui enivrent les poissons»: les fleurs jetées dans un bassin seraient capables d'y enivrer les poissons. En réalité, c'est là le meilleur moyen de les empoisonner! Vous l'aurez compris, Buddleja davidi est un Sauvageon séduisant... Qu'il convient d'apprivoiser avec discernement et surtout parcimonie.

Pour aller plus loin:

- Buddleja davidii sur Tela-botanica

- L'Arbre aux papillons: sympa au jardin mais envahissant dans la nature par Vincent Albouy

Buddleja du père David, Romagne (86)