28/06/2019

28/06/2019

Morelle Noire, Villeurbanne (69)

Solanum nigrum (Morelle noire) appartient au clan Solanaceae, aux côtés des pommes de terre, des tomates, des aubergines, mais aussi des fantastiques Mandragore (Mandragora officinarum), Datura officinal (Datura stramonium) et Belladone (Atropa belladonna); des plantes connues pour leur toxicité ou leur pouvoirs psychotropes, due aux alcaloïdes qu'elles synthétisent pour se protéger des assauts des herbivores.

- Comment vous trouvez le poulet?

- Mort.

(Après vous, Pierre Salvadori)

La Morelle noire n'est pas en reste: les baies noires qu'elle produit sont toxiques avant maturité. La solanine contenue dans ses fruits - substance que l'on retrouve aussi dans les parties vertes des pommes de terre ou les feuilles des pieds de tomates - est dangereuse pour l'homme comme pour les animaux domestiques. Ce qui vaut à la Morelle noire des surnoms poétiques, tels que Tue-chien ou Crève-poule en poitevin-saintongeais!

Baies mûres de la Morelle noire, Louhossoa (64)

Depuis tout petit, je suis coupable: j'ai toujours été coupable.(Rien à déclarer, Dany Boon)

En Europe, la famille Solanaceae est intimement liée à l'histoire de la sorcellerie. Mandragore, Belladone, Datura, Jusquiane: autant de plantes dangereuses, voir mortelles pour celui qui les utilise à mauvais escient, mais qui peuvent devenir de puissants psychotropes entre des mains initiées. On raconte que les sorcières fabriquaient un onguent avec la Morelle noire, dont elles se recouvraient le corps pour aller au sabbat en songe (assemblée nocturne de magiciennes)! Pour certains auteurs, Solanum viendrait d'ailleurs du latin solari, «je console», à cause de ses propriétés narcotiques et calmante (ses parties aériennes et ses fruits sont inscrits à la liste A des plantes médicinales de la pharmacopée française). La Morelle noire aurait également servi à confectionner une encre qui permettait de communiquer avec les défunts, ou des encens (aux fumées toxiques) pour faire offrande aux divinités crépusculaires... Brrrr!

Bref, la Morelle noire s'est taillé à travers l’histoire une aura sulfureuse et peu catholique. Pas étonnant qu'elle reste aujourd'hui cantonnée au rayon des «mauvaises herbes» sous nos latitudes et que ses potentialités soient le plus souvent ignorées. Au village, sans prétentions, la Morelle a-t-elle mauvaise réputation?

Larve de Doryphore: aux couleurs d'Halloween!

Peut-être que sa rédemption viendra des potagers où elle est parfois vue d'un bon œil par les jardiniers: les Doryphores (Leptinotarsa decemlineata, des grands amateurs de Solanacées) bouloteraient à l'occasion notre ex-magicienne plutôt que les rangs de patates (ou plus rarement de tomates ou d'aubergines). Après l'arrachage et la récolte des pommes de terre, attention à ne pas tolérer plus longtemps la (les) Morelle(s) autour des potagers: la Sauvage pourrait devenir un refuge de premier choix pour ces ravageurs croque-sorcières!

En guise de conclusion, deux incontournables du genre au potager: Solanum tuberosum, alias la Pomme de terre...

... Et Solanum lycopersicum, alias la Tomate cultivée. De la sorcellerie à la ratatouille, il n'y a qu'un tout petit chaudron!

Pour aller plus loin:

- Solanum nigrum sur Tela-botanica

- Solanum nigrum : identification assistée par ordinateur

- Solanum nigrum, un article de fond sur le blog de J.F.Dumas

Lecture recommandée:

08/01/2019

08/01/2019

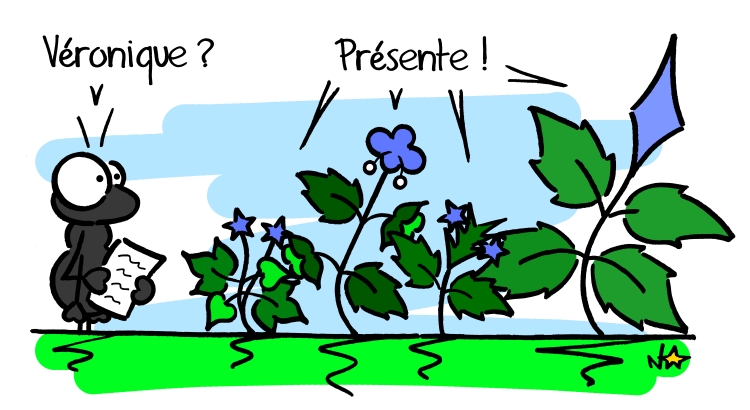

Véronique de Perse, Poitiers bords de Boivre

Veronica persica (Véronique de Perse ou Arrouil en poitevin-saintongeais) appartient aux Plantaginaceae. Ce clan réunit des sauvages très diverses sous la houlette des Plantains qui font office de chefs de famille. Au delà du patrimoine génétique, difficile de trouver des points communs entre une Véronique, un Plantain, une Digitale, une Linaire ou la belle Cymbalaire des murs... L'exercice serait peut-être plus évident si nous étions des papillons: la Mélitée du Plantain abandonne ses chenilles aux Plantains comme à quelques Véroniques, la Mélitée orangée oscille entre Plantains, Linaires, Digitales ou Véroniques. Comme quoi, dans le domaine de la botanique, les insectes possèdent un feeling qui nous fait parfois défaut!

La Véronique de Perse est probablement la plus répandue et la plus connue de son genre. Annuelle, elle fleurit presque toute l'année (de mars à octobre, parfois au-delà lors des hivers doux), de partout, même si sa préférence va aux sols riches en azote et en matière organique comme les potagers et les terres cultivées.

Feuilles larges, rondes à ovales et dentées de la Véronique de Perse.

L’évasion est un droit, je dirais même plus, un devoir!

(Mesrine: l’Instinct de mort, Jean-François Richet)

L'introduction de la Véronique de Perse en Europe est pourtant récente, située autour du 19ème siècle. Originaire du Sud-Ouest de l'Asie, on raconte qu'elle se serait évadée du célèbre jardin botanique de Karlsruhe en Allemagne (les jardins botaniques du monde entier sont de formidables vecteurs de propagations pour nos indomptables Sauvages). Sa naturalisation rapide et sa prolifération repose sur sa capacité à fleuri, à grainer et à germer quatre saisons sur quatre, en toutes circonstances.

Les Veroniques sont des plantes basses qui affichent le plus souvent ce type de fleurs à quatre pétales inégaux, d'où pendent deux étamines comme une jolie paire de boucles d'oreille. On recense une quarantaine d’espèces sur le territoire français, dont la détermination n'est pas toujours aisée. Le temps passé à dénicher et à reconnaitre les Veronica est largement récompensé par le spectacle de leurs floraisons. Parmi les plus célèbres (ou les plus communes):

Véronique officinale, la médicinale.

La Véronique officinale (Veronica officinalis) est une vivace qui pousse sur les sols secs et pauvres, dans les prairies ou les cultures. Ses feuilles ovales ou obovales sont mollement velues et finement dentées en scie; ses fleurs sont réunies en grappes grêles (presque en épis).

De nos jours, la Véronique officinale est pourtant la seule de son genre à être considérée comme plante médicinale par la pharmacopée française. L'infusion de ses sommités fleuries est réputée tonique, expectorante, diurétique et surtout digestive. Autrefois, elle fut utilisée en application externe pour soigner les plaies ou les maladies de peau chroniques, comme la gale ou la lèpre. C'est d'ailleurs à Sainte Véronique que les toutes les Veronica empruntent leur nom: la légende raconte que Véronique, une femme pieuse de Jérusalem, essuya à l'aide d'un tissu le visage du Christ lors de son ascension au Calvaire. Le visage du Christ s'imprima sur le linge, devenu relique sacrée (la «Sainte face»). Véronique aurait ensuite guérit miraculeusement l'empereur Tibère de la lèpre en lui révélant le tissu...

Véronique petit-chêne, la forestière.

Terminons notre promenade en un bouquet final de Véroniques qui, loin d'être exhaustif, illustre la richesse, la diversité et la beauté du genre. A vous de jouer, «attrapez-les toutes» comme le propose la devise des chasseurs de Pokémon! Un conseil avant de partir: pensez à photographier les capsules et à observer de près la pilosité de la plante avant de consulter votre flore préférée, ce sont souvent des critères discriminants pour les cas les plus ardus.

Véronique faux mouron d'eau (Veronica anagalloides), une locataire des zones humides, et Véronique cymbalaire (Veronica cymbalaria), une habituée des littoraux atlantiques et méditerranéens, ici égarée sur un trottoir à Poitiers!

Véronique en épi (Veronica spicata), plutôt montagnarde en France à l'état naturel, aux inflorescences spectaculaires, et Véronique luisante (Veronica polita), une adventice plus discrète que la Véronique de Perse, aux feuilles presque luisantes, aux capsules non aplaties recouvertes de poils glanduleux.

Véronique couchée (Veronica prostrata), une locataire des pelouses calcaires sèches, et Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia), une belle adventice des jardins.

Pour aller plus loin:

- Veronica persica sur Tela-botanica

- Veronica persica : identification assistée par ordinateur

- Le thé de l'Europe, ou les propriétés des Véroniques par Nicolas Andry de Boisregard (1704) 19/11/2018

19/11/2018

Grand Plantain, Poitiers quartier gare

Plantago major (Grand Plantain) fait office de chef de clan chez les Plantaginaceae, une famille bigarrée qui regroupe des Sauvages aussi diverses que les Véroniques (Veronica spp), les Digitales (Digitalis spp), les Linaires (Linaria spp) ou la délicate Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis)... A moins d'être généticien (ou papillon), difficile de trouver un fil conducteur dans ce grand bazar.

La célèbre rosette de feuilles ovales et entières, aux nervures parallèles, du Grand Plantain: en réalité, des feuilles alternes disposées en spirale, chaque feuille s'écartant de la précédente selon un angle immuable de 144°.

- A-t-elle l’air pâle ou verte?

- Elle a l’air écrabouillée!

(La fée Clochette, Bradley Raymond)

Le Grand Plantain est une vivace très commune (c'est généralement une des première plantes qu'on apprend à identifier) qui s'installe sur les sols fortement piétinés et baignés de soleil. Un poil masochiste, le Sauvageon s'implante jusque sur les parkings, ou devant une sortie de garage, ses parties aériennes pouvant résister jusqu'au passage d'une roue de voiture.

Si le Grand Plantain préfère les sols tassés, c'est parce que la concurrence s'y fait rare. Mais tous les terrains lui conviennent, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Sa capacité d'adaptation lui a permis de s'exporter jusque dans les colonies européennes au 16ème siècle; les amérindiens l'avaient surnommé White man's footprint, «l'empreinte de l'homme blanc», car sa présence marquait les terres foulées par les européens. Chose amusante, les européens avaient eux-mêmes choisi le nom Plantago pour désigner la Sauvage, planta étant la plante du pied en latin, une référence à la forme de ses feuilles. Des histoires de pied, quoi de plus normal pour un végétal qui se laisse volontiers piétiner?

Grand sur un sol riche (jusqu'à 50 cm), chétif sur un terrain misérable, tolérant face aux herbicides comme aux pollutions urbaines, le Grand Plantain fait partie de ces Sauvages dont la plasticité et la capacité d'adaptation forcent le respect.

Un des secrets de la résistance du Grand Plantain repose sur ses feuilles épaisses. En déchirant une feuille transversalement, on voit apparaitre des fils (correspondants aux nervures) capables de s’allonger tels des élastiques. Les enfants peuvent s'amuser à étirer ces «cordes» végétales, la plus longue remportant le concours, à condition qu'elle ne casse pas. Des feuilles en forme de banjo, un jeu de cordes élastiques: le Grand Plantain a un peu l'allure d'un instrument fantastique. Il est parfois surnommé outre manche Angel's Harp («La harpe des anges»), ou plus récemment Beatles'Guitar («La guitare des Beatles»)!

Un terrain abandonné par l’agriculture, une friche, un lieu où la nature reprend ses droits... Voilà un décor idéal pour notre Plantain qui vient jouer les colons. Et avec lui, un papillon que l’on qualifie également d’espèce pionnière: la Mélitée du plantain (Melitaea cinxia). C'est un papillon assez commun sous nos latitudes, que l’on croise d’avril à août en Poitou.

Imago de Mélitée du plantain fraîchement émergé... Tremblez, Plantains!

Vous l’aurez donc compris, avec un nom pareil, notre bestiole compte sur les Plantains pour élever sa progéniture. Au printemps, sitôt qu’elle a repéré un site avec une bonne densité de Plantains, la femelle Mélitée dépose ses œufs en tas de 50 à 300 sous les feuilles. Une fois écloses, les petites chenilles se mettent à tisser une sorte de chapiteau de fortune en toile de soie où elles commencent à se faire les dents. Et si, à force de se bâfrer de feuilles, notre Sauvage est mise à nue, aucun souci: les mini-larves partent à la recherche d’un autre pied de Plantain en filant des corridors de soie.

Chenilles de Mélitée du Plantain ayant tissé leur chapiteau.

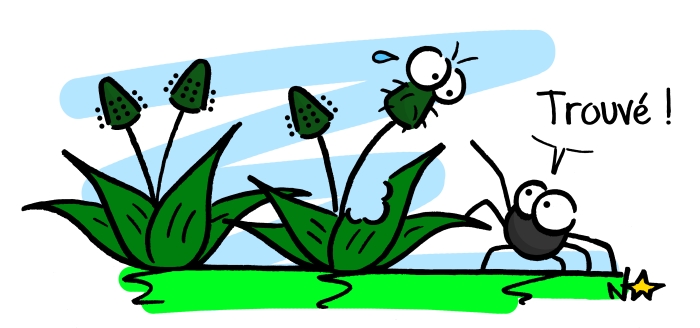

Les mois se succèdent. Avec l'arrivée des mauvais jours, les chenilles nées durant l’été (la Mélitée du Plantain produisant deux générations par an, une au printemps et une l’été) se ménagent un nid de feuilles reliées par des fils de soie. Elles y passent l’hiver par groupes de 10 à 60. Puis, au mois de mars de l’année suivante, elles pointent de nouveau le bout de leur nez, même par quelques degrés seulement. Il n’est alors pas rare de les observer en train de se dorer la pilule au soleil, aidées par leur livrée sombre… Si toutefois vous parvenez à les trouver car elles ressemblent alors étrangement aux épis des Plantains en boutons.

Parvenus à leur ultime mue, les chenilles de la Mélitée du plantain se dispersent pour aller se nymphoser. A ce moment, il n’est pas rare de les trouver galopant sur les chemins. Celles-ci, trouvées sur une piste cyclable étaient en cours de sauvetage!

- Pâtisseries empoisonnées, beignets mortels, macaron foudroyants...- Pas mal!(Astérix et Cléopâtre, René Goscinny et Albert Uderzo)

Notons que deux autres espèces de Mélitées poitevines pondent sur les Plantains (on compte en France une cinquantaine d’espèces de papillons susceptibles de profiter de leurs feuilles): la Mélitée orangée (Melitaea didyma) et la Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides), toutes deux moins communes que la Mélitée du plantain.

Imago et chenille de Mélitée orangée

Imago et chenille de Mélitée des scabieuses

- Plantago major sur Tela-botanica

- Plantago lanceolata sur Tela-botanica

- Plantago coronopus sur Tela-botanica

- Plantago media sur Tela-botanica

- L'usage médicinal des Plantains à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- La relation toxique d’une Mélitée avec un Plantain sur le site de Zoom Nature