31/01/2021

31/01/2021

Le 6 octobre 1793, au sortir de la Révolution française, le peuple français las de fêter les saints chrétiens et pressé de dessiner les contours de la République inaugure un nouveau calendrier, dit «républicain». Ce 6 octobre où Saint Bruno devait être célébré (le lendemain du jour rendant hommage à Sainte Fleur, il eût été dommage d'en faire l'impasse), le calendrier et le moine chartreux sont mis au placard alors que le soleil se lève sur le quinzième jour du mois de vendémiaire.

Vendémiaire est le premier des trois mois de l'automne dans le calendrier républicain, le mois du raisin des vendanges, qui sera suivit par les brouillards de brumaire puis les frissons de frimaire. L'année est alors découpée en douze mois de trente jours chacun et la part belle est faite à la nature: l'hiver traverse les mois de nivôse (la neige), pluviôse (la pluie) et ventôse (le vent). Le printemps se partage entre les mois de germinal (la germination), floréal (les fleurs) et prairial (les prairies). Finalement, l'été exprime l'aboutissement avec les mois de messidor (les moissons) thermidor (les chaleurs) et bien sûr fructidor (les fruits).

Une poésie naturaliste qui a de quoi réjouir les apprentis botanistes que nous sommes. D'autant plus que, cerise sur le gâteau (cerise est le nom du 19ème jour du mois de messidor), ce sont les fleurs qui remplacent les noms de saints du vieux calendrier grégorien. Ainsi, vendémiaire est le mois des Colchiques (4ème jour) ou de l'Amarante (8ème jour), brumaire celui de l’Héliotrope (6ème jour) ou de la Scorsonère (8ème jour), frimaire celui de la Chicorée (3ème jour) ou du Lierre (18ème jour)...

L'hiver célèbre l'étrange Fragon (3ème jour de pluviôse), la mystérieuse Hellébore (11ème jour de pluviôse), les Lichens (17ème jour de pluviôse) ou le délicieux Mouron (18ème jour de ventôse).

De haut en bas et de gauche à droite: Fragon, Hellébore fétide, Lichen (Usnea sp) et Mouron des oiseaux.

Le printemps, qui s'ouvre avec les bien nommées Primevères (1er jour de germinal) est une explosion de couleurs où se succèdent les vernales comme le Muguet (7ème jour de floréal) ou les Jacinthes (9ème jour de floréal). Suivent la merveilleuse Fritillaire (22ème jour de floréal) et la divine Angélique (4ème jour de prairial).

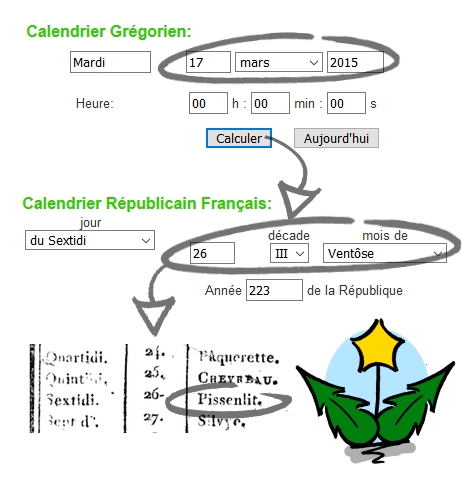

Peut-être vous demandez-vous sous les auspices quelle fleur êtes vous nés? Ou quelle Sauvage partage avec votre prénom sa journée sur le calendrier? Il est possible de trouver la correspondance entre une date de notre calendrier en vigueur - le grégorien - et celle du calendrier républicain grâce aux calculatrices en ligne; j’utilise celle du site de Patrick Lecoq, un passionné de généalogie. Puis en consultant le rapport historique fait à la Convention nationale relatif au calendrier républicain, trouvez quel acteur du vivant - animal, minéral ou végétal - est célébré en cette journée particulière. Notez qu'on fête également ici et là les outils qui honorent le lien entre l'homme et la nature (serpette, plantoir, arrosoir, ruche...), et que six jours surnommés «les sans culottes» célèbrent la vertu, le génie, le travail, l'opinion (jour où chacun est invité à s'exprimer librement), la récompense (gratitude) et bien sûr la Révolution.

Ainsi et par exemple, le blog Sauvages du Poitou a vu le jour le 17 mars 2015. L'outil proposé par Patrick Lecoq nous indique une correspondance au 26ème jour de ventôse. Dans le calendrier républicain, on découvre que ce jour célèbre notre star des herbes folles, le roi Pissenlit!

Pour aller plus loin :

- Calculatrice pour convertir les dates du calendrier Grégorien en dates du calendrier Républicain.

- Le calendrier républicain sur Wikipedia

11/11/2020

11/11/2020

Datura officinal : l'épouvantable épouvantail!

Datura stramonium (Datura officinal ou Stramoine) appartient une famille de Sauvages un peu sorcières, celle des Solanaceae, de la Mandragore (Mandragora officinarum), de la Belladone (Atropa belladonna) ou de la Morelle noire (Solanum nigrum). Autant de plantes réputées pour leur toxicité ou leur pouvoirs psychotropes, due aux alcaloïdes qu'elles synthétisent. Mais de la sorcellerie à la ratatouille, il n'y a qu'un tout petit chaudron: ce clan est aussi celui de nos chères Tomates, de la Pomme de terre, du Poivron ou de l’Aubergine.

Floraison tardive (juillet à octobre) du Datura officinal: la «Trompette de la mort».

A un moment, le sorcier s’est mis à nous menacer avec ses parties génitales.

(Kaamelott, Alexandre Astier)

Sorcier hérissé chez les Solanacées, le Datura officinal est précédé par son aura sulfureuse. En témoignent ses multiples surnoms: il est l'Herbe aux fous, l'Herbe du diable, l'Herbe aux sorcières, la Pomme poison ou la Trompette de la mort... Datura dérive de l'arabe tatorâh, où l'on retrouve la racine du mot tat, «piquer» : son surnom le plus célèbre est sans doute la Pomme épineuse, à cause de ses fruits gros comme des noix (des capsules) couverts de robustes épines.

Datura officinal ou Pomme épineuse, Île de Ré (17)

Le Datura est une annuelle robuste qui pousse dans les champs cultivés, les friches, les décombres... Il aime les sols fraîchement retournés, de préférence frais et riches en nitrates (issus des amendements et/ou de la pollution). C'est une adventice bien connue des cultures maraichères, mal venue à cause de sa toxicité, car pouvant «contaminer» certaines récoltes (farines, conserves, maïs ensilé pour le bétail...).

Datura officinal: 40 centimètres à 1 mètre de hauteur pour ce sorcier qui ne manque ni de force ni d'élégance.

L'évocation de la toxicité du Datura n'étonnera personne. Il n'est gère difficile de dénicher ici et là des citations qui évoquent les usages anciens du Sauvageon dans des rites magiques ou chamaniques: fumigation hallucinogène (en fait délirogène) sur le continent américain, charme magique en Afrique du nord (philtre d'amour) ou en Inde (breuvage abrutissant), potion «zombi» dans les rites vaudous en Haïti...! On retiendra surtout que la dangerosité du Datura est avérée, dans toutes les parties de la plante, et que sa consommation a généralement pour conséquence une hospitalisation. On ne joue pas plus avec le Datura qu'avec le feu.

Et puisqu'on parle de feu: ne brûlez pas les pieds arrachés, la fumée alors provoquée étant toxique si inhalée. L'histoire de France se souvient d'ailleurs d'un gang de vauriens connus sous le nom d'endormeurs (18ème siècle), qui offraient à leur victime un tabac coupé aux semences de Datura, profitant ensuite de leur délire ou de leur assoupissement pour les détrousser!

Semences toxiques du Datura officinal.

On entend souvent que même les Doryphores, des coléoptères dont les larves raffolent des Solanacées (surtout des Pommes de Terre), s'intoxiqueraient en dévorant le Sauvageon... A vrai dire, cette légende potagère a peu de chance d'être fondée, le Datura officinal pouvant plus probablement servir de plante hôte (secondaire) à ces insectes «croque sorcières».

Bien sûr, il existe aussi des usages médicinaux (asthme, névralgies...) du Datura officinal, ancestraux ou contemporains (les feuilles de la plante sont inscrites à la liste A de la pharmacopée française). La dangerosité du Sauvageon les réserve toutefois au corps médical. Tous ces récits n'ont probablement rien de bien neuf pour vous: le Datura offcinal est une célébrité parmi les Sauvages, même s'il endosse le plus souvent un rôle de mauvaise graine. Mais il est une dernière histoire qui mérite d'être évoquée, celle des origines géographiques des Datura.

Feuilles alternes, glabres, ovales, au bord irrégulièrement denté et au sommet pointu du Datura officinal.

L'aire originelle des diverses espèces de Datura n'est pas très claire: Amérique pour les uns (Carl von Linné), Europe (Antonio Bertoloni) ou Asie (William Darlington) pour les autres... On considère aujourd’hui que le genre est issu du nouveau monde, et que le Datura officinal trouve ses origines autour du Mexique. L'introduction européenne de ce vieux Cabrón serait une des conséquences de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, Saint Patron du brassage des populations végétales. Mais rien n'est complètement tranché: l'examen d'ouvrages andalous (Muhammad ibn Aslam Al-Ghafiqi) et d’iconographies indiennes laissent penser que quelques espèces du genre foulaient peut-être le sol du vieux continent bien avant les expéditions de Colomb (confère les travaux de R. Geeta)...

Dans la partie de la France qui me concerne (Poitou-Charentes), le Datura officinal est considéré comme un voyageur suspect, une invasive potentielle à surveiller (Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine, 2016), même si sa capacité d'envahissement reste pour l'heure modérée, concentrée autour des zones urbaines ou cultivées (c'est près des cultures qu'il est le plus gênant). L'installation d'un sorcier exotique en ville s'accompagne forcément de son lot d'inquiétudes et de suspicions!

Pour aller plus loin:

- Datura officinal sur Tela-botanica

- Datura officinal : identification assistée par ordinateur

06/05/2020

06/05/2020

Halicte des scabieuses (Halictus scabiosae) butinant une Scabieuse? Non, un Dahlia!

Dans nos précédents articles consacrés aux insectes pollinisateurs, nous avons pu constater un progrès dans l’outillage des insectes pour le butinage des fleurs: nous sommes passés des coléoptères (lourdauds et parfois quelque peu barbares avec les fleurs) aux diptères, puis aux lépidoptères (plus délicats et sophistiqués envers les Sauvages). Au final, nous nous sommes peut-être posé une question: tout ce butinage permet-il une pollinisation efficace? En d’autres termes, scarabées, mouches et papillons sont-ils les insectes les mieux équipés pour polliniser les plantes? La réponse est négative: les champions, en la matière, ce sont les hyménoptères!

Cela dit, il faut nuancer notre propos. En effet, certains hyménoptères comme les guêpes, les tenthrèdes ou les fourmis, s’ils se comportent comme des insectes floricoles, s’apparentent plus à des pollinisateurs relativement «moyens». Non, la véritable pollinisation, la pollinisation scientifique, nous vient d’un insecte prolétaire, d’une petite tâcheronne obsédée par les fleurs: l’abeille.

D’où lui vient cette passion florale? C’est que par rapport aux autres pollinisateurs attirés par le nectar, voire seulement par le pollen (chez les Cétoines par exemple), l’abeille dépend encore davantage des fleurs. En effet, si les abeilles mâles et femelles doivent consommer du nectar et du pollen pour se nourrir, les femelles doivent en plus récolter du pollen (source de lipides et de protéines), qu’elles mélangent à du nectar (source de sucres) pour confectionner des «pains de pollen». Pour quoi faire? Pour régaler leur couvain. Autrement dit, si les larves des coléoptères, diptères et lépidoptères ne dépendent pas des adultes pour survivre, c’est l’inverse chez l’abeille. Autant dire que chez elle, le butinage n’est pas qu’une bronzette sur fleur, paille au bec. Non, dans son cas, la fleur relève d’un enjeu de conservation intégral, de l’œuf à l’adulte. Il lui faut donc être beaucoup plus énergique et efficace dans ses visites florales que la moyenne des autres pollinisateurs.

Œuf d'Osmie cornue (Osmia cornuta) pondu sur pain de pollen... Et dans la coque plastique d’un taille-haie!

On peut ainsi considérer l’abeille comme une sorte de Charlot des «Temps modernes», version butinage à la chaîne. Et puisqu’il est question de rendement, voulez-vous des chiffres pour illustrer notre propos? Ils sont plutôt parlants:

On estime que 75 à 80% de la flore sauvage européenne et près de 70% des espèces de plantes cultivées dans le monde (pommes, melons, courges, café, tournesols, etc.) dépendent en grande partie de la pollinisation par les abeilles. D’un point de vue quantitatif, cela ne représente qu'un tiers des aliments que nous consommons au quotidien car notre alimentation repose sur les céréales, lesquelles sont pollinisées par le vent. En revanche, ce tiers est composé de nombreux fruits et légumes qui contribuent à la diversification de notre alimentation, donc à notre santé.

Un dernier chiffre est éloquent: en 2005, la valeur économique annuelle mondiale des produits de la pollinisation par les abeilles s’élevait à environ 150 milliards d’euros. Fort de ce constat, la petite équipe de Sauvages du Poitou avoue avoir un faible pour cet insecte qui force le respect.

«Quand on parle pognon, à partir d’un certain chiffre, tout le monde écoute.»

(Le Pacha, Georges Lautner)

Mais avant de détailler les particularités de la pollinisation par ces «mouches à quatre ailes» (comme les appelait le naturaliste Réaumur au XVIIIème siècle), mesurons d’abord ce qui se cache derrière le nom «abeille». Force est de constater qu’il est excessivement réducteur: il renvoie essentiellement à l’Abeille mellifère, notre fameuse Abeille domestique, Apis mellifera. La vérité, c’est qu’il cache aussi une variété étonnante d’abeilles sauvages. En France, on en dénombre environ 970 espèces, et ce peuple est si discret et méconnu qu’on y découvre de nouvelles chaque année. Essayons ensemble d’y voir plus clair en brossant rapidement cette belle variété. En France, six familles sont présentes :

- Les Apidés: 19 genres, vaste famille, très variée, comprenant notamment notre célèbre Abeille domestique mais aussi les Bourdons (environ 50 espèces en France), les Xylocopes et autres genres moins connus.

Xylocope violet (Xylocopa violacea): un gros spécimen (jusqu'à 5cm d'envergure) chez les abeilles!

- Les Megachilidés: les Mégachiles, les Osmies etc. Plus de 200 espèces en France. Cette famille forme là aussi un ensemble très vaste, avec des abeilles d’allure généralement compacte. Pour vous en donner une idée, peut-être connaissez-vous la très commune Osmie cornue (Osmia cornuta), une abeille qui apparaît fin mars dans nos contrées, qui niche souvent dans les trous de fenêtres et qui fréquente couramment les hôtels à insectes?

Osmie cornue, la squatteuse des trous de fenêtre.

- Les Colletidés: les Collètes et les Hylaeus. Plus de 70 espèces en France. Les Collètes ont un air de ressemblance avec l’Abeille domestique tandis que les Hylaeus sont des petites abeilles dont les mâles présentent un masque facial jaune.

Collète du lierre (Colletes hederae), inséparable du Lierre grimpant en Automne.

- Les Andrenidés: les Andrènes, les Panurgus etc. Environ 160 espèces en France. Les Andrènes mesurent de 5 à 12 millimètres selon les espèces et certaines sont communes dans les parcs et jardins. De leur côté, les Panurgus sont des abeilles minuscules qui se plaisent à butiner en «nageant» sur le flanc dans les fleurs, notamment les pissenlits (elles sont très faciles à repérer).

l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes), une espèce commune, ici sur Trèfle champêtre (Trifolium campestre).

- Les Halictidés: les Halictes, les Lasioglosses etc. Environ 160 espèces en France. Espèces de quelques millimètres seulement pour nombre d’entre elles et dont certaines sont communes dans les parcs et jardins, notamment l’Halicte des scabieuses (Halictus scabiosae), de la taille de l’Abeille mellifère.

«J'pris un homard sauce tomates, il avait du poil au pattes. Félicie… aussi.»(Félicie, Fernandel)