02/10/2015

02/10/2015

Renouée du Japon, Poitiers quartier Chilvert

Reynoutria japonica (Renouée du japon) appartient à la famille Polygonaceae, aux côtés des Sarrasin, Rhubarbes et autres Rumex. La Sauvage se dresse sur une tige solide parcourue de plusieurs «nœuds», signe distinctif des Renouées, qu'elles soient minuscules (Polygonum aviculare, la petite Renouée des oiseaux) ou géantes, comme la Renoué du Japon.

Pour le grand public, la désignation Renouée du Japon recouvre généralement trois plantes proches, assez difficiles à différencier: Renoutrya japonica (la Renouée du Japon à proprement parler, aux feuilles brusquement tronquées à la base et glabres à la face inférieure), Reynoutria sachalinensis (la Renouée de Sakhaline, plus rare, dont les feuilles, plus grandes, sont cordées à la base et possèdent quelques poils épars sur les nervures à la face inférieure) et Reynoutria x-bohemica (la Renouée de Bohême, une hybride des deux précédentes, très vigoureuse et compétitive). Les trois fausses jumelles ont des comportements semblables.

Les grandes renouées sont d'excellentes comestibles. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elles furent introduites en Europe, dès le moyen âge, depuis l'Asie (Chine, Corée, Japon et Sibérie). Capables de produire une biomasse importante en un temps record, elles ont tout le potentiel de bonnes fourragères (en pratique malheureusement, le bétail n'en raffole pas). L'homme préfère consommer les jeunes pousses ou l'extrémité des grandes tiges, cuites dans l'eau comme des asperges.

Jeune pousse d'une renouée géante, Poitiers quartier Chilvert

Les grandes renouées profitèrent d'une seconde vague d'importation vers l'Europe au 18ème siècle, sans doute pour leurs qualités ornementales: elles poussent haut et vite, avant d’agrémenter, à la fin de l'été, leurs massifs de fleurs blanches très mellifères (précieuses pour les insectes à l'approche de l'automne). L’espèce Reynoutria japonica ne dispose a priori pas de pieds mâles fertiles en France (des hybridations avec les autres renouées géantes, pour peu qu'elles se croisent sur un même territoire, restent possibles, pouvant aboutir à des spécimens fertiles).

Fleurs de la Renouée du Japon en automne: un festin pour les diptères!

A ce point de l'article, on est en droit de se demander comment la Renouée du Japon a réussit à devenir l'archétype même de la plante invasive, et pourquoi la simple évocation de son nom cause des sueurs froides à ceux qui la côtoient de près... Car il se trouve que la Sauvage est aujourd'hui épinglée comme une véritable peste végétale, une terreur surveillée de très près par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature!

Reynoutria japonica est vivace, avec des rhizomes démesurés capables de s'enfoncer à 2m de profondeur et de s'étendre jusqu'à 7m autour d'un seul pied. Ses racines libèrent une toxine dans le sol, pénalisant toute vie végétale alentour, histoire de saper la concurrence. Si l'on tente de s'en débarrasser, il faut savoir que le moindre centimètre de rhizome oublié en terre donnera naissance à un nouveau plant... De plus, en milieu humide (bords de rivières), une tige emportée par le courant et laissée à même le sol suffit pour démarrer une bouture.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les colonies géantes de Reynoutria japonica imposent le respect. Fauchées aux pieds, elles sont capables de repartir de plus belles et ce en un temps record (les jeunes pousses peuvent atteindre 3m de hauteur en une seule saison), occupant un espace ahurissant et laissant tous les autres végétaux sur le carreau. Autant de paysages où la biodiversité est mise à mal.

Feu d'artifice automnal de la Renouée du Japon

Les plus perspicaces se demanderont peut être: comment se fait-il qu'une plante présente sur le territoire depuis le Moyen-âge devienne brusquement, au 20ème siècle, une hors-la-loi incontrôlable? Qui a fâché Reynoutria japonica?

Répondre à cette question reste une affaire de spécialistes, mais on peut entendre aujourd'hui quelques pistes de réflexions intéressantes:

Revenons aux origines asiatiques de Reynoutria japonica: au Japon, la Sauvage habitait le plus souvent les flancs des volcans; autant dire des sols naturellement hostiles et perturbés. Reynoutria japonica est donc dès son berceau une plante coriace, élevée à la dure, qui se sent comme un pied dans une pantoufle sur les sols métallifères. Les pollutions industrielles qu’elle tolère ont favorisé l'expansion de la sauvage en milieu urbain (et au-delà depuis) en pénalisant ses concurrentes. Mais surtout, les travaux de terrassement autour des villes ont boosté sa propagation : rien de tel que quelques coups de pelleteuses dans ses rhizomes pour la disperser. Aujourd'hui, Reynoutria japonica est devenue, à force de voyages et surtout à force de côtoyer l'homme, une invasive avec laquelle il convient de faire preuve d'humilité et de la plus grande vigilance.

Addenda (février 2016): les scientifiques anglais terminent cette année un programme de recherche démarré en 2004, qui vise à tester l'introduction de prédateurs naturels de la Renouée du Japon en Europe (sur son aire d'origine, l'expansion de la Sauvage est naturellement contrôlée par la faune autochtone). Un psylle (sorte de petite cigale), Aphalara itadori, présente des résultats très prometteurs; tout laisse à penser que son introduction sera validée puis généralisée sous peu. (source: La Garance voyageuse, N°112)

Pour aller plus loin:

- Identification assistée par ordinateur

- Reynoutria japonica sur Tela-botanica

- Une recette de cuisine originale pour (essayer de) se réconcilier avec la Sauvage!

04/09/2015

04/09/2015

Millepertuis perforé, Poitiers bords de Boivre

Hypericum perforatum (Millepertuis perforé ou Milleperdu en poitevin-saintongeais) appartient aux Hypericaceae, un clan qui porte son nom. Cette petite famille ne compte qu’un seul genre en France (moins d’une dizaine de genres dans le monde), les Hypericum qui réunissent une grosse vingtaine d’espèces.

Millepertuis, vient du vieux français et signifie «mille trous»: leurs feuilles donnent l'impression d'être criblées d'une multitude de trous minuscules. En réalité la Sauvage n'est pas perforée, mais recouverte de petites poches transparentes emplies d'une huile essentielle aux nombreuses vertus.

- Tes chaussettes, elles sont trouées.

- Ah! Mais celles-ci ce sont celles de la nuit, les pieds aiment bien respirer la nuit.

- Alors pourquoi n’en changes-tu pas le jour?

- Parce que celles du jour sont pleines de trous.

(Million Dollar Baby, Clint Eastwood)

Feuilles du Millepertuis perforé: opposées, sessiles, ovales, oblongues ou linéaires... Et percées de mille trous!

Le Millepertuis perforé est une vivace qui affectionne les zone bien drainées et bien exposées, les prairies ou les lisières clairsemées. Ses stolons assurent son expansion, pendant qu'il se resème généreusement chaque année. Sur un sol à sa convenance, il peut rapidement prendre de la place.

A la suite de son introduction de l'autre côté du globe (Australie), le Millepertuis perforé est d'ailleurs devenue une invasive problématique (au port bien plus imposant que sous nos latitudes). De même en Amérique du Nord, où l'introduction récente de deux Chrysomèles (Chrysolina hyperici et Chrysolina quadrigemina), prédatrices naturelles de la Sauvage, semble toutefois freiner sa prolifération.

Une des nombreuses Chrysomèles (ici la Chrysomèle du millepertuis, Chrysolina hyperici) dont les larves et les imagos boulottent les Millepertuis jusqu'à la tige!

Les panicules de fleurs apparaissent entre juin et septembre, avec un pic de floraison autour du 24 juin (d'où le surnom d'Herbe de la Saint Jean). Chaque fleur éclose se pare d'une couleur rousse en fanant, dès le lendemain. Notez les pétales jaunes — à la symétrie imparfaite — bordés de points noirs: ces coquetteries, ainsi que les deux lignes saillantes présentes sur la tige (il faut réunir les deux critères), vous permettront de différencier Hypericum perforatum des autres Hypericum qui n'ont malheureusement pas les mêmes vertus.

Fleurs du Millepertuis perforé: 5 pétales à la symétrie imparfaite, denticulés d'un seul côté, ponctués de noir, 30 à 60 étamines soudées entre elles par leur base entourent 3 carpelles soudés entre eux (les 3 styles divergent franchement).

Le Millepertuis à quatre ailes (Hypericum tetrapterum), un habitué des milieux humides en été qui se distingue de par les quatre angles ailés qui longent sa tige.

Le Millepertuis hérissé (Hypericum hirstutum) qui colonise les bois, les haies ou les prés ombragés. Il se distingue de par sa pilosité et ses sépales bordés de glandes noires.

On pensait jadis le Millepertuis perforé capable de faire fuir les esprits maléfiques qui viennent parfois tourmenter les hommes... Certains le nommaient Chasse diable! Dans une version contemporaine (mais c'est sans doute la même histoire), le Sauvageon est devenu une médication contre les états dépressifs.

Les études cliniques reconnaissent aujourd'hui l'efficacité du Millepertuis perforé comme antidépresseur. Comme tout médicament, il convient de considérer cas par cas sa posologie, son dosage, ses interactions avec d'éventuels autres traitements (surtout avec d'autres antidépresseurs) et ses éventuels effets secondaires.

Panicules de fleurs du Millepertuis perforé, Poitiers bords de Boivre

Il existe une autre utilisation ancestrale du Millepertuis perforé: après avoir soigné les coups de blues, le Sauvageon remédierait aussi aux coups de soleil! La lotion rougeâtre qu'on obtient en laissant macérer ses fleurs dans de l'huile d'olive (remplir une bouteille de sommités fleuries fraîches, couvrir entièrement avec l'huile) pendant 30 jours en plein soleil (filtrer avant usage) calmerait les légers coups de soleil (application externe) et soulagerait les douleurs musculaires ou articulaires en massage. Attention cependant à ne pas s'exposer au soleil après une application de ce macérât: il y a risque d'hypersensibilisation (de même lors de la cueillette, prudence).

Pour aller plus loin:

- Hypericum perforatum sur Tela-botanica

- Hypericum perforatum: identification assistée par ordinateur

- Hypericum hirsutum sur Tela-botanica

- Hypericum hirsutum: identification assistée par ordinateur

- Hypericum tetrapterum sur Tela-botanica

- Hypercium tetrapterum: identification assistée par ordinateur

- Considérations chimique pour une utilisation du Millepertuis perforé sur Phytomania

- Antidépresseurs végétaux (Forum Med Suisse n°48, novembre 2002)

- Identification des Chrysomèles sur le site Les insectes

23/07/2015

23/07/2015

Gouet d'Italie, Béceleuf (79)

Arum italicum (Gouet d'Italie, Arum d'Italie ou Birette en poitevin-saintongeais) appartient à la famille Araceae, dont les membres (souvent tropicaux) sont plus réputés pour leurs qualités ornementales que pour leur qualités gustatives.

Chez Arum italicum, feuilles et fleurs sont très toxiques et irritantes. Ses gros tubercules ont été consommés, épluchés et bouillis, en période de famine (révolution française), mais en notre ère d'abondance, on retiendra surtout que la Sauvage fait partie de la liste noire des centres anti-poisons. On ne peut pas dire qu'elle soit d'une apparence très appétissante (tout est affaire de goût!), mais elle abonde et ses baies rouges à maturité (entre juillet et aout) peuvent malheureusement tenter la gourmandise des plus jeunes. Le naturaliste anglais Gilbert White note dans son «Histoire naturelle de Selborne» que les grives sont friandes des racines et qu’elles grattent le sol pour les grignoter.

Baies du Gouet d'Italie, Poitiers bords de Boivre

On croise le plus souvent deux Arums très proches dans nos forêt picto-charentaise: Arum italicum (Gouet d'Italie) et Arum maculatum (Gouet tacheté).

Inflorescence du Gouet tacheté, Poitiers bords de Boivre

Plusieurs détails peuvent nous aider à distinguer notre Sauvage «italienne»: chez Arum italicum, les feuilles matures sont triangulaires, le plus souvent hastées (en forme de fer de hallebarde). Elles apparaissent dès l'automne — elles sont bien visibles en hiver — avec des veines blanches plus ou moins marquées. Arum maculatum, le «tacheté», présente des feuilles parfois tâchées de noir (hastées ou sagittées), visibles à partir du printemps. Si les fleurs sont visibles, la tige (spadice) au centre de l'inflorescence est jaune chez Arum italicum, violette (parfois jaune par hypochromie) chez Arum maculatum... Bref, il convient de croiser un maximum de critères pour parvenir à ses fins!

Feuille hastée du Gouet d'Italie...

...Versus feuille sagittée du Gouet tacheté. Attention, les feuilles des deux espèces ne sont pas toujours aussi caricaturales, de nombreux intermédiaires sont possibles!

Arum italicum est une vivace qui se multiplie par son gros tubercule, tout en ressemant spontanément chaque année de nouvelles générations. Elle peut se montrer expansive en terrain forestier, riche en matière organique végétale. Difficile de l'évincer une fois qu'elle s'est installée: elle est capable de repartir depuis le moindre morceau de tubercule laissé en terre.

Inflorescence du Gouet d'Italie, Béceleuf (79)

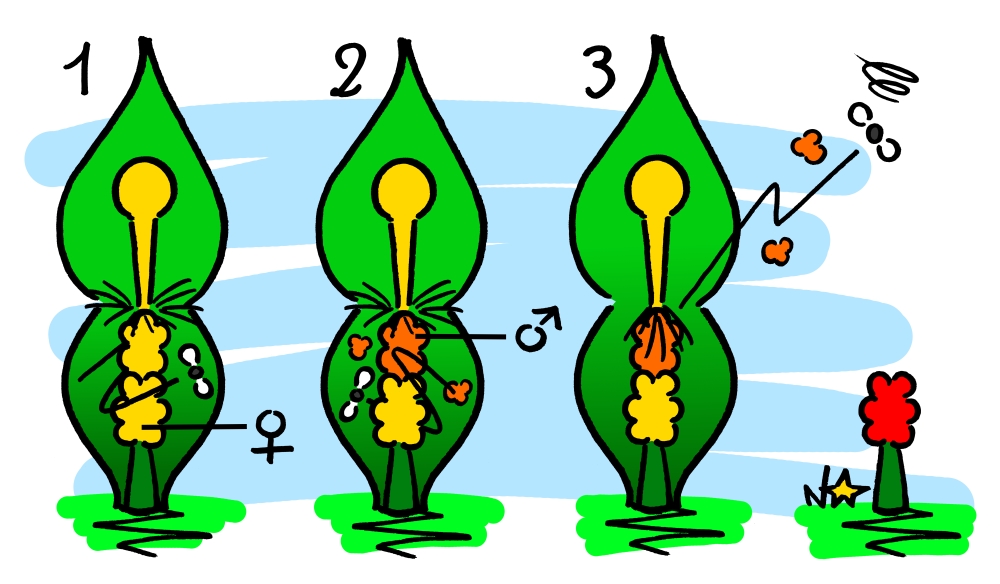

La curieuse floraison en forme de massue (spadice) a lieu entre avril et mai. La reproduction sexuée d'Arum italicum est forcément croisée (deux plantes sont nécessaires, une plante ne peut se féconder toute seule). Et pour parvenir à ses fins, la Sauvage a mis au point un stratagème digne d'une plante carnivore.

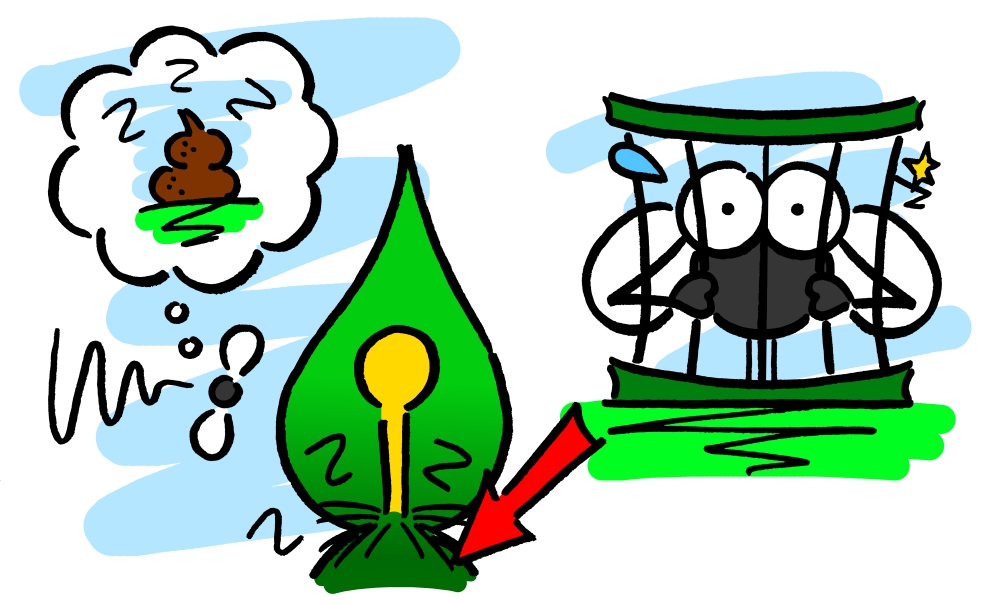

Les vivants puent encore plus que les morts...

(Tremors, Ron Underwood)

Stimulée par les rayons du soleil, Arum italicum laisse échapper une odeur d'excréments et d'urine. Les effluves nauséabonds s'avèrent plaisantes pour les petites mouches qui viennent s'engouffrer jusque dans sa base. Une fois dans la base de l'inflorescence, les mouches se retrouvent piégées: des filaments situés à l'étranglement du «cornet» empêchent les insectes d'en ressortir.

Les mouches capturées s'agitent dans leur prison: ainsi, celles qui sont déjà porteuses du pollen d'un autre Arum fécondent les organes femelles de la plante (1). 24 heures plus tard, les fleurs mâles arrivent à maturité et les insectes captifs se couvrent de pollen (2). Finalement, les filaments flétrissent, libérant les otages qui se jetteront surement dans une autre embuscade végétale, un peu plus loin (3)... Ainsi, d'un kidnapping à un autre, les mouches assurent la fécondation des Arums qu'elles squattent bien malgré elles!

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte le Gouet d'Italie au micro de France Bleu Poitou

- Arum italicum: identification assistée par ordinateur

- Arum italicum sur Tela-botanica

- Le pollinisation des Aracées sur le site de l'INRA

- La fécondation de l'Arum à la loupe sur le blog botanique Sureaux