17/11/2015

17/11/2015

Sus aux fleurs du Romarin officinal! (abeille solitaire, Anthophora sp.)

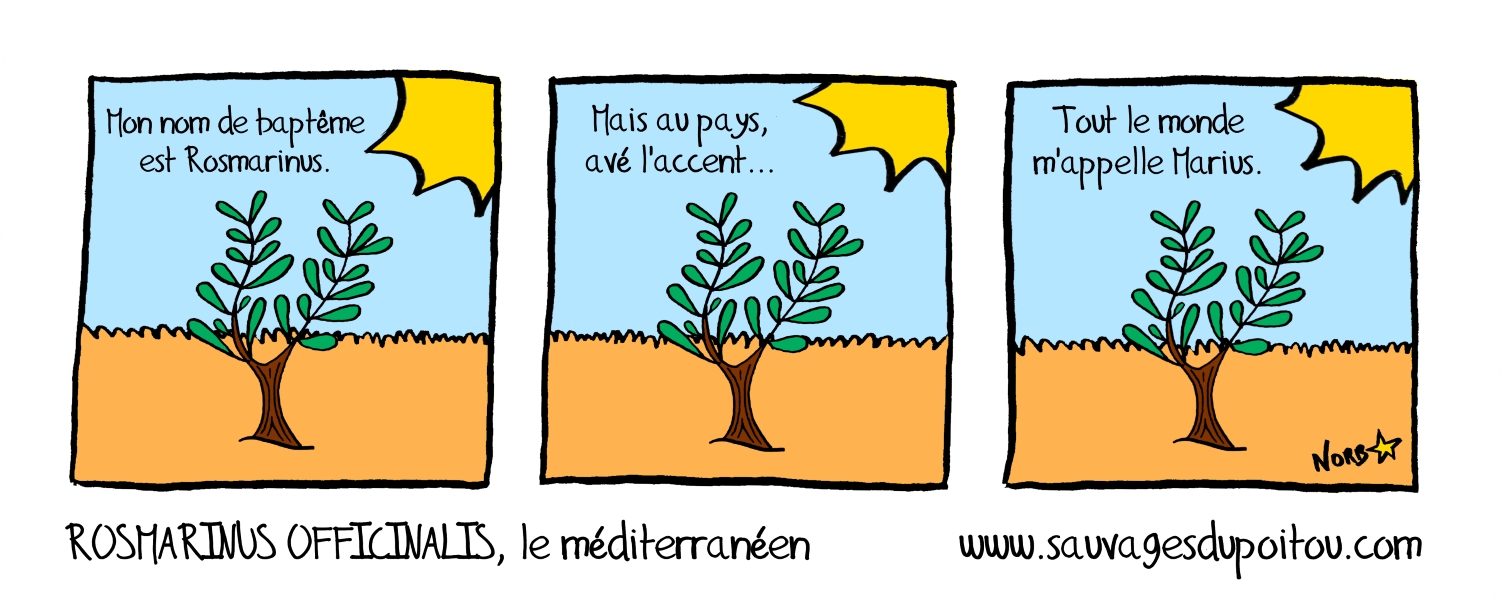

Rosmarinus officinalis (Romarin officinal ou Roumarin en poitevin saintongeais) est un arbrisseau appartenant au clan Lamiaceae, dont les membres montrent des fleurs en forme de gueule d'ogresse. Sa présence dans les pages du blog est particulière, car le Romarin n'est pas à proprement parler un «Sauvageon du Poitou», mais plutôt un vagabond des maquis méditerranéens. On peut au moins reconnaitre qu'il s'acclimate bien aux jardins et aux balcons du Poitou, comme du reste de la France, où nous sommes nombreux à le cultiver (pour peu qu'on lui trouve un coin de terre à l'abri des excès d'eau).

Le Romarin officinal à l'état spontané s'observe parfois à Poitiers, les long des falaises (au microclimat méditerranéen) sous Notre Dame des Dunes!

Rosmarinus est littéralement la rosée (ros en latin) marine (marinus en latin). Dans certaines légendes, cette «Rosée marine» n'est autre qu'une princesse qui pleure son galant noyé dans la mer et se transforme finalement en un arbuste dont les feuilles ont la forme et le goût amer de ses larmes... La saveur piquante du Romarin n'a pourtant rien de triste côté cuisine, où ses fleurs, ses feuilles et ses branches sont utilisées, fraiches ou séchées, pour relever les plats et les desserts.

Tronc du Romarin officinal, Poitiers quartier Chilvert

Le Romarin affectionne les rocailles, les sols calcaire ensoleillés et bien drainés. Son feuillage (sessile, linéaire à filiforme) coriace et persistant dégage un parfum camphré (l'odeur repousserait les mites, la mouche de la carotte et la piéride du chou).

Là où il y a Romarin officinal, la Chrysomèle américaine et ses reflets métalliques ne sont jamais bien loin (ce petit coléoptère se nourrit de ses feuilles)!

Par ses racines, l'arbuste semble avoir un effet inhibiteur sur les plantes annuelles: force est de constater qu'au pied d'un tronc de Romarin, la flore adventice est généralement assez pauvre.

Ses fleurs sont en revanche un hymne à la vie, car très mellifères. Le miel de Romarin - plus connu sous l’appellation de «miel de Narbonne» - est réputé pour son parfum et sa finesse. Une aubaine, car en Poitou, l'arbrisseau affichera ses fleurs avant l'arrivée du printemps: il est une manne pour les butineurs au sortir de l'hiver.

Fleur du Romarin officinal: la lèvre supérieure de la corolle forme un casque fendu. La lèvre inférieure possède trois lobes, le central plus large et concave: c'est la «piste d'atterrissage» pour les butineurs.

Son histoire la plus célèbre nous emporte en Europe centrale à la fin du 14ème siècle: Élisabeth, la reine pieuse de Hongrie alors âgée de 72 printemps, souffre de rhumatismes, à moins que ce ne soit de la terrible goutte. Pour la soulager, un ange (dans d'autres récit, c'est un moine) lui propose un élixir à base de plantes, dont le Romarin est l'ingrédient principal. La potion sacrée soigne la sainte reine, tout en lui redonnant jeunesse et beauté!

Le mythe de l'«Eau de Hongrie» fait le tour du vieux continent. En France, l’élixir devient un parfum prisé, de la cour du roi Charles V jusqu'à celle de Louis XIV, où la Marquise de Sévigné en fait promotion. Un onguent réputé pour ses vertus thérapeutiques, mais surtout pour ses pouvoirs esthétiques et revitalisants. Le Romarin entre dans la Légende, jusque dans les contes de Charles Perrault où l'Eau de Hongrie tente (sans succès) de réveiller la Belle au Bois Dormant:

«Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau, que comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main, et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours: on vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie; mais rien ne la faisait revenir.»

Le Xylocope violet (Xylocopa violacea) en quête de la jeunesse éternelle sur le Romarin officinal.

Le Romarin ne se cantonne pas seulement aux rayon des contes et légendes. Si «Eau de Hongrie» est de nos jours devenu le nom d'un parfum commercial (!), l'arbrisseau conserve une place de choix sur les étals des herboristeries.

Sa valeur cosmétique (anti-oxydant et donc anti vieillissement) est souvent mise en avant en usage externe comme en usage interne. Le Romarin est également considéré comme un stimulant cérébral: on raconte que pendant la Grèce antique, les intellectuels s'en tressaient des couronnes pour aiguiser leur réflexion et leur mémoire. La plante aurait aussi son utilité dans la prévention et l'accompagnement des douleurs rhumatismales, de la goutte, des troubles gastro-intestinaux et permettrait de lutter contre les états de fatigue en général... La liste n'est pas exhaustive, la palette thérapeutique du Romarin est aussi variée que sophistiquée dans ses modes d'administration (avec toutes les précautions d'usage habituelles): infusion légère, teinture alcoolique, huiles essentielles, etc. L'arbrisseau est décidément très plébiscité, par les hommes comme par les butineurs!

Si son parfum n’est plus dans l’air, à quoi bon encore respirer?

(Fanfan la Tulipe, Christian-Jaque)

Pour aller plus loin:

- Rosmarinus officinalis sur Tela-botanica

- Étude chimique pour une utilisation médicinale de la plante sur Phytomania

- Identification des Chrysomèles sur le site Les insectes

06/11/2015

06/11/2015

Saponaire officinale, Poitiers bords de Boivre

Saponaria officinalis (Saponaire officinale) appartient à la grande famille Caryophyllaceae, aux côtés des Silènes. Saponaria officinalis partage avec ces dernières un certain penchant pour la vie nocturne; entre juin et septembre, la Sauvage parfume agréablement ses fleurs roses pâles et active sa production de nectar après le coucher du soleil pour attirer les papillons de nuit qui participent à sa pollinisation.

La vie est tout de même une chose bien curieuse... Pour qui sait observer entre minuit et trois heures du matin.

(Le quai des brumes, Marcel Carné)

Fleur de la Saponaire officinale: un calice en tube à 5 dents, 5 pétales, 10 étamines libres autour d'un pistil à 2 styles.

Saponaria officinalis est une vivace dont les rhizomes et les semis spontanés assurent une expansion efficace sur les terres riches, humides et baignées de soleil.

Feuilles de la Saponaire officinale: opposées, ovales avec un sommet pointu, entières.

Son usage interne (en tant que médicament ou en tant qu'aliment) peut soulever des problèmes (elle est hémolytique, c'est à dire qu'elle détruit les globules rouges); par prudence, on retiendra qu'il convient d'éviter de consommer la belle en dehors d'un cadre botanique ou médical averti.

En revanche, on aurait tort de se priver des vertus astringentes de Saponaria officinalis en usage externe: les romains en mettaient des feuilles dans leur bain pour soigner les maladies de peau. La Sauvage était recommandée pour nettoyer les plaies des lépreux. Les chinois s'en servaient pour traiter la gale. Plus proche de nous, la décoction de Saponaria officinalis s'utilise en massage pour traiter les problèmes dermatologiques, comme l’eczéma, le zona, le psoriasis ou l’acné.

Saponaire officinale, Poitiers quartier Chilvert

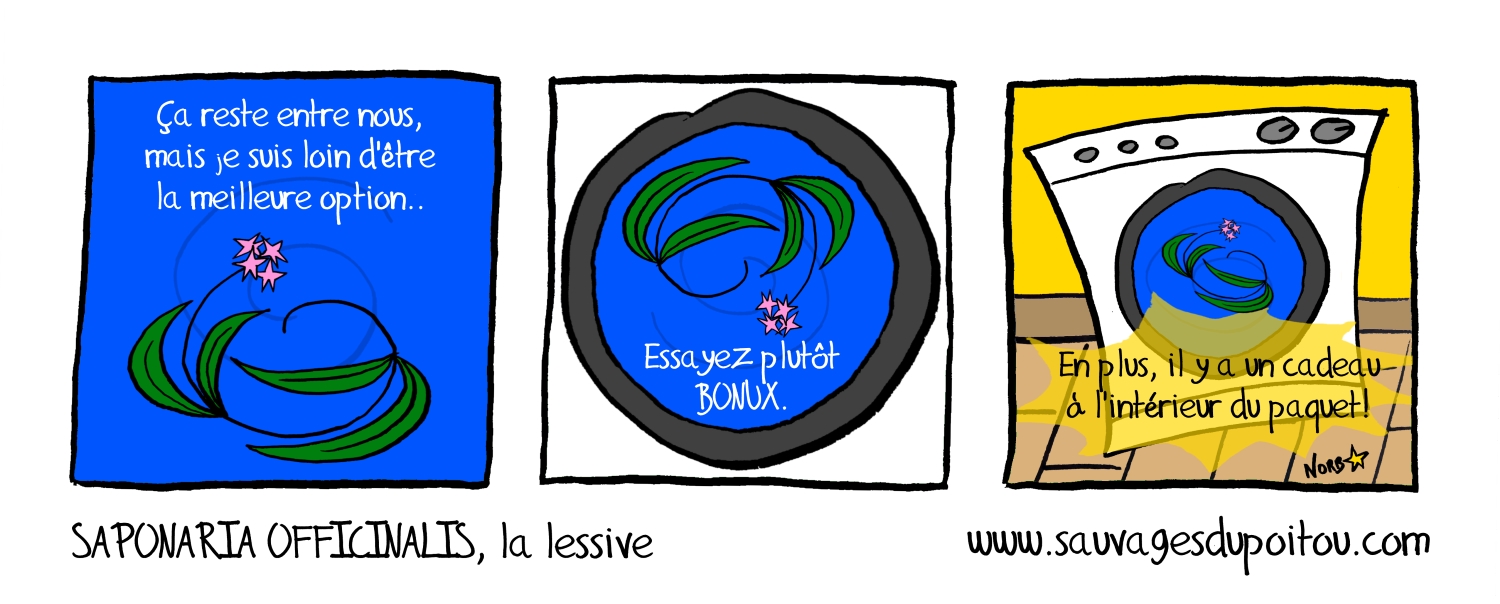

Sapo en latin est le «savon»: la plante contient des saponines

en grande quantité, des substances qui permettent aux végétaux qui les

produisent de se protéger contre les insectes et les maladies... Et qui

ont la propriété, lorsque frottées avec de l'eau, de mousser comme du savon (la mousse est verte, forcément)! Dans le Poitou, la Sauvage est surnommée Savonnette!

Je fabrique et je vends du savon, l’objet qui indique le degré de civilisation.

(Fight Club, David Fincher)

Se laver les mains avec une poignée de feuilles de Saponaire officinale!

Une décoction (10mn à ébullition) de racines de Saponaria officinalis (les saponines y sont plus concentrées que dans les parties aériennes) permet de fabriquer un savon liquide qui a été utilisée autrefois pour se laver les mains, les cheveux, ou le linge délicat; il doit en revanche être utilisé rapidement. Pour une longue conservation, on préférera confectionner une poudre, en séchant les racines avant de les broyer. Celle ci pourra faire office de lessive dans le tambour de la machine à laver! La méthode est ancienne, mais le résultat risque de décevoir les habitués de la chimie moderne que nous sommes: le pouvoir détachant de la plante s'avère nettement moins efficace que celui des nouvelles lessives de synthèse.

Pour aller plus loin:

- Saponaria officinalis sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

Fruits (capsules allongées) de la Saponaire officinale à la fin de l'été, Buxerolles (86)

16/10/2015

16/10/2015

Cétérach, qui signifie littéralement «fougère» en arabe

Les Asplenium (famille des Aspleniaceae) affichent plusieurs centaines d'espèces, de variétés et d'hybrides de fougères. Bon nombre d'Asplenium se sont taillés une réputation dans le traitement des affections du foie et de la rate; ainsi le clan Asplenium tirerait son nom du grec Splenon qui désigne la rate.

On s'intéressera ici plus particulièrement à quatre habitantes des murs de nos cités: Asplenium trichomanes (Capillaire des murailles), Asplenium scolopendrium (Scolopendre), Asplenium ruta-muraria (Doradille des murailles ou Rue des murailles) et Asplenium ceterach (Cétérach). Mais avant de faire place à ces quatre vénérables anciennes, revenons sur les particularités du peuple Filicophyta — alias peuple fougères —, fier de ses quelques 13.000 espèces recensées à ce jour, terrestres ou aquatiques, discrètes ou géantes (jusqu'à 20m de haut pour certaines espèces arborescentes)!

Les fougères représentent un embranchement dans la grande histoire végétale. Leur règne commence entre celui des algues, des mousses (qui n'ont pas encore de système vasculaire, donc pas de racines, de tiges ou de feuilles) et celui des plantes à graines, puis des plantes à fleurs. Les fougères possèdent donc déjà des racines, des tiges et des feuilles parcourues de vaisseaux (on parle de frondes plutôt que de feuilles), mais précèdent l'«invention» de la graine.

Capillaire noire (Asplenium adiantum-nigrum), Puits d'Enfer (Exireuil, 79)

La vie trouve toujours son chemin.

(Jurassic park, Steven Spielberg)

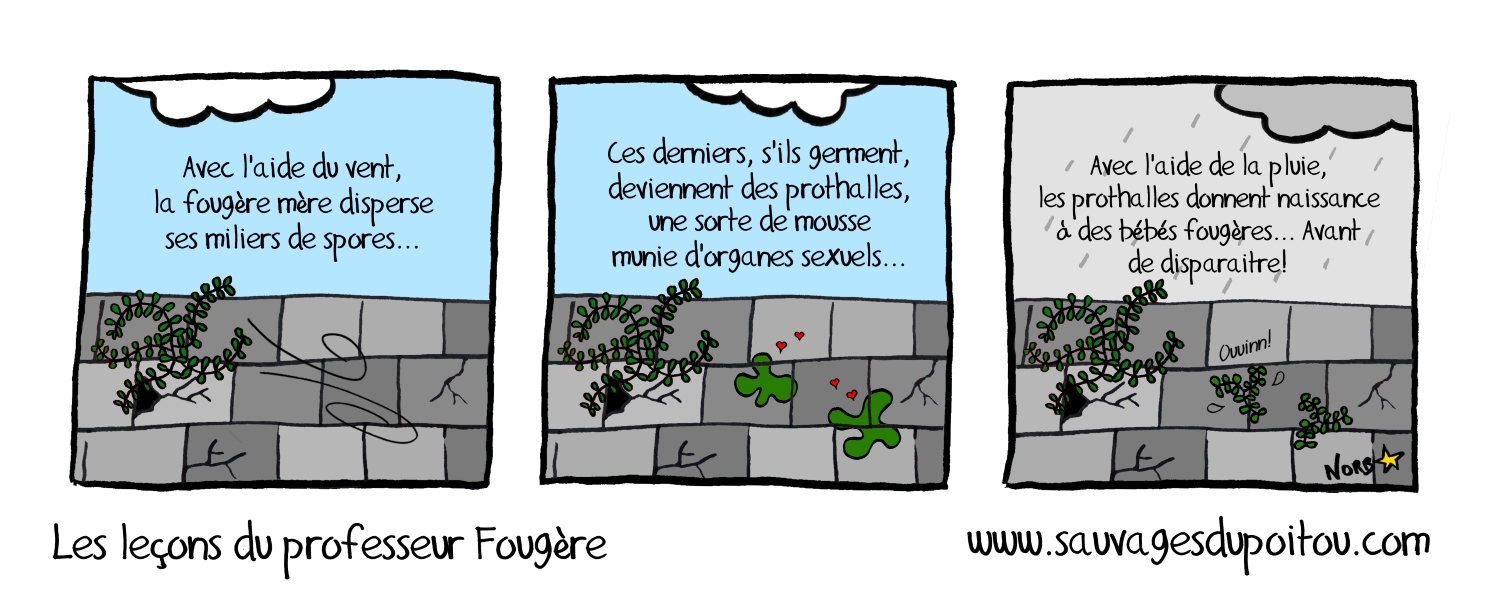

Leur perpétuation est assurée par l'intermédiaire de semences primitives, les spores, produites par les sporanges. Les spores sont des cellules simples et microscopiques; contrairement aux graines, produites par les fleurs, qui sont des structures complexes (capables même d'intégrer un stock de nutriments pour la plante à naître) et suffisamment grosses pour être observables à l’œil nu.

La vie déteste les cases trop bien rangées: il y a plus de 300 millions d'années, apparurent des fougère à graines... complètement disparues aujourd'hui!

Sous les frondes (feuilles) de la Scolopendre, ses sporanges, c'est à dire «sacs à spores» (et non sac de sport!)

De même, dans la nature, les choses les plus simples cachent souvent des processus élaborés: les spores, en germant, ne deviennent pas directement des bébés fougères... Ils donnent naissance à un organisme intermédiaire, le prothalle, qui se présente un peu comme une mousse. C'est sur ce prothalle qu'apparaissent des organes mâles et femelles, et que la fécondation, en présence d'eau, puis l'apparition d'une jeune fougère, peut avoir lieu.

Ainsi, grâce à ce long processus et avec l'aide de la météo, nos quatre Asplenium ont traversé l'histoire, jusqu'aux murs de nos villes contemporaines.

Jeunes frondes de Scolopendre: les «Langues de cerf!»

De nos quatre Sauvages, Asplenium scolopendrium (Scolopendre) est celle qui affiche de manière la plus évidente son appartenance au clan fougère. Là où la scolopendre dresse ses frondes en forme de longues langues ondulées (son autre nom local est Langue de cerf), l'eau n'est pas loin. La Sauvage s'installe dans les zones humides et fraîches, les abords des fontaines, les parois des vieux puits, les entrées des grottes et des sous-terrains, les murs exposés au nord... La Scolopendre doit son nom courant à ses grands sporanges linéaires, dont la disposition évoque les pattes du célèbre mille-pattes venimeux (Scolopendra).

Ses parties aériennes fraiches ou séchées ont été utilisés en médecine populaire pour leur qualité relaxante (hypotensive) et astringente (la Scolopendre est tannique, donc asséchante et cicatrisante en usage externe).

Frondes du Capillaire des murailles: linéaires lancéolées, composées pennées.

Asplenium trichomanes (Capillaire des murailles, la fougère doit son nom à l'axe central de ses frondes, fin comme un long cheveux noir) est sans doute la plus répandue parmi nos quatre Asplenium (ce n'est là que ma propre observation). Il faut dire que la Sauvage fait preuve d'une grande polyvalence: on rencontre ses touffes délicates dans les milieux calcaires (murs ou sols riches en calcium et chauds) comme dans les milieux siliceux (acides et frais). Elle s'installera sur les murs humides qu'elle affectionne bien sûr, mais également sur des spots plus secs et plus exposés.

Enfin, le Capillaire des murailles dispose d'un atout de taille pour faire face à la sécheresse: il est capable, en l'absence d'humidité, de recroqueviller ses frondes et de faire le morte.... Jusqu'au retour de la pluie!

- Et tu es mort ?

- Hélas oui... Mais j’ai survécu.

(L’âge de glace 3, Le temps des dinosaures, Carlos Saldanha)

Frondes bi ou tripennées de la Rue des murailles

Asplenium ruta-muraria (Rue des murailles) colonise les fissures des murs calcaires et des monuments, en situation ensoleillée ou ombragée. Elle doit probablement son nom à sa ressemblance avec une autre Sauvage herbacée, la Rue odorante (Ruta graveolens). Mais si au premier abord les petites feuilles de la Rue des murailles ne font pas penser à une fougère (plutôt à une minuscule salade frisée), la présence de sporanges sous les lobes empêche tout malentendu.

La Rue des murailles est défavorisée par la pollution atmosphérique, aussi, elle est un bon indicateur de la qualité de l'air dans les villes... Lorsque ses populations disparaissent, c'est qu'il ne fait plus bon respirer!

- Mais comment il fait pour respirer, là-dessous?

- Jacques ? Il respire pas...

(Le grand bleu, Luc Besson)

Frondes pennatiséquées du Ceterach, Biard (86)

De nos quatre fougères, Asplenium ceterach (Cétérach) est la mieux taillée pour affronter la sécheresse: à l'extrême opposé de la Scolopendre, le Cétérach habite les murs (calcaire ou ciment) secs et ensoleillés. Son nom viendrait d'ailleurs de lointaines contrées arides: Seterak étant le mot arabe pour désigner les fougères.

La même colonie de Cétérach quelques jours plus tôt, avant la pluie!

Lorsque l'eau vient à manquer, le Cétérach se desséche et se recroqueville de manière à orienter les «écailles» protectrices cachées sous ses frondes vers le soleil. Au retour de la pluie, la Sauvage reverdit et reprend forme de manière rapide (une résurrection encore plus spectaculaire que celle de la Capillaire des murailles): un phénomène que l'on appelle la reviviscence. En médecine populaire, le Cétérach est utilisé (en une décoction amère) dans le traitement des affections respiratoires (toux, bronchite) et en prévention contre les calculs rénaux.

Capillaire des murailles: la naissance d'une pieuvre au jardin!

Les feuillages persistants de ces quatre vagabondes (elles sont vivaces) en font d'excellentes candidates pour l'élection de Miss Sauvage dans les jardins d'ornement. En Grande-Bretagne, à l'époque victorienne, les fougères firent même l'objet d'un brusque phénomène de mode: la ptéridomanie. Des gens de tous milieux sociaux se mirent en quête de fougères rares, pour les ramener dans leurs jardins ou leurs terrariums et épater le voisinage!

Les risques du métier de la Rue des murailles: dommages collatéraux lors d'un graffiti!

Et comme la nature aime l'équilibre, et qu'un phénomène exubérant finit toujours par engendrer son contraire, c'est sans doute à partir de la même période qu'apparut une curieuse pathologie: la ptéridophobie, ou phobie des fougères! Le plus célèbre ptéridophobique de l'histoire fut Sigmund Freud. A l'image d'un cordonnier mal chaussé, le psychanalyste ne parvint jamais à surmonter sa frayeur face à une touffe délicate de Capillaire des murailles!

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou présente quelques Asplenium de Poitiers au micro de France Bleu Poitou

- Asplenium trichomanes sur Tela-botanica

- Asplenium scolopendrium sur Tela-botanica

- Asplenium ruta-muraria sur Tela-botanica

- Asplenium ceterach sur Tela-botanica