10/05/2015

10/05/2015

Herbe à Robert, Poitiers bords de Boivre

Geranium robertianum (Herbe à Robert) appartient aux Geraniaceae, la famille des véritables géraniums «sauvages» (les célèbres fleurs de nos balcons étant en réalité des Pelargonium). Le terme Geranium dériverait du terme grec Geranos, la «grue», les fruits du Geranium présentant des petites pointes ressemblant au bec (ou à la tête) du volatile.

Geranium robertianum doit peut être son surnom à St Robert, évêque de Salzbourg, qui en découvrit les nombreuses vertus médicinales au 8ème siècle (selon d'autres sources, Robert serait simplement une déformation du mot latin ruber qui signifie «rouge»).

Duo de fleurs de l'Herbe à Robert: 5 sépales, 5 pétales roses ou rouges, 10 étamines pourpres (rangées selon deux cercles imbriqués de 5 étamines) autour d'un pistil composé de 5 carpelles soudés.

L'Herbe à Robert est annuelle; elle peut en certaines circonstances être bisannuelle, voire vivace, et se perpétuer depuis ses rhizomes stolonifères. Mais c'est généralement grâce à ses graines, disséminées depuis des capsules explosives, qu'elle assure sa multiplication. Elle fleurit entre avril et octobre; ses petites fleurs — qui s'épanouissent et flétrissent dans un laps de temps très court pour laisser place à des capsules poilues — apparaissent toujours deux par deux sur chaque pédoncule.

Duo de fruits (capsules) de l'Herbe à Robert: quand les Sauvages font leur Hellfest!

Il existe une espèce très proche souvent confondue, bien que moins commune, le Géranium pourpre, Geranium purpureum, dont la répartition en France se concentre au sud d'une diagonale allant de Normandie jusqu’en Savoie. Dans le Poitou, les deux espèces peuvent se côtoyer. Les fleurs du Géranium pourpre sont plus petites que celles de l'Herbe à Robert, rose-pourpre vif et leurs anthères sont jaunes, alors qu'elles sont rouge/orangé chez l'Herbe à Robert. Mais gare au piège: chez les deux espèces, les anthères une fois ouvertes sont couvertes d'un pollen jaune!

Le délicat Géranium pourpre, aux anthères jaunes d'or.

Géranium pourpre à gauche, Herbe à Robert à droite: une histoire de taille et d'étamines!

- Qui c’est lui?

- Lui? C’est la main du Diable.

- Lui aussi?

- Oui... mais lui c’est la gauche.

(On l’appelle Trinita, Enzo Barboni)

L'Herbe à Robert tolère tout type de sols et d'expositions (elle prolifère sur les sols forestiers riches en matière organique). Elle est à ce point capable d'adaptation que dans une situation de sécheresse (ou à l'approche de l'hiver), ses feuilles découpées se couvrent d'une pigmentation rouge-vermillon qui la protège de la déshydratation.

Dans le Poitou, l'Herbe à Robert est parfois surnommée Fourchette du diable, à cause des longues pointes qui terminent ses duo de fruits. Il faut reconnaitre que la Sauvage est rusée comme un diable : en séchant, par un effet ressort lié à l’enroulement de leurs parois, ses fruits explosent et projettent les semences à plusieurs dizaines de centimètres autour de la plante! On raconte que les sorcières plantaient jadis l'Herbe à Robert devant leur maison pour être averties de l'arrivée d'un visiteur, les fleurs se tournant en direction de l'intrus. Aujourd'hui, on plante parfois la Sauvage devant les fenêtres: son odeur repousserait les moustiques. On peut obtenir le même effet en frottant ses feuilles sur sa peau... Mais rien ne vaut la bonne vieille citronnelle!

Feuilles de l'Herbe à Robert: opposées, palmatiséquées en des segments petiolulés (comme munis d'un petit pétiole), eux mêmes pennatifides.

Il n'est pas une partie de l'Herbe à Robert qui n'est été utilisée par l'homme (elle a sans doute été introduite en Europe en tant qu'herbe médicinale): la plante est très tannique et donc astringente. En infusion, elle permet de lutter contre diarrhée, dysenterie et soulage les inflammations de l'estomac, des intestins ou des reins (néphrites); en gargarisme, elle permet de traiter les angines et les inflammations des amygdales; en usage externe, elle est cicatrisante, soulage les maux de dents... Autrefois, sa racine était utilisée pour tanner les cuirs.

- Vous me prenez pour le diable ?

- Vous en avez la beauté.

(Arsène Lupin, Jean-Paul Salomé)

Herbe à Robert, diaboliquement belle! Même un ange comme la Piéride du navet (Pieris napi) s'y laisse prendre...

Pour aller plus loin:

- D'autres espèces citadines de Géraniums sur Sauvages du Poitou

- Norb de Sauvages du Poitou raconte l'Herbe à Robert au micro de France Bleu Poitou

- Geranium robertianum: identification assistée par ordinateur

- Geranium robertianum sur Tela-botanica

- l'Herbe-à-Robert sur le site de Zoom Nature

- Geranium purpureum sur Tela-botanica

La naissance de Robert (Herbe à Robert et ses cotylédons caractéristiques en forme de rein)

04/05/2015

04/05/2015

Myosotis des champs, Poitiers bords de Boivre

Myosotis arvensis (Myosotis des champs ou Aimemou — pour Myosotis — en poitevin-saintongeais) appartient aux Boraginaceae (c'est le clan de la Bourrache). Myosotis vient des termes grecs myos et ous, et signifie littéralement «oreille de souris»; une référence à la forme et au duvet de ses feuilles lancéolées.

Myosotis des champs au printemps, Poitiers bords de Clain

Myosotis arvensis est parfois annuelle, souvent bisannuelle. Elle affectionne les sols sablonneux, pauvres en argile, en humus et en matière organique. Dans son milieu naturel originel, Myosotis Arvensis pousse sur les dunes, ou sur les rives ensablées des fleuves et des rivières. Trouver des colonies importantes de la plante en dehors de ce contexte peut être le signe inquiétant d'un sol lessivé, usé, maltraité, en perte grave de cohésion.

Myosotis rameux, Poitiers sous Blossac

On peut croiser plusieurs Myosotis de petite taille dans le même genre de milieu. Le Myosotis des champs (Myosotis arvensis) s'en distingue essentiellement par les longs pédicelles qui portent ses fleurs à maturité, nettement plus longs que ses calices. Chez le Myosotis rameux (Myosotis ramosissima), le plus velu, les pédicelles égalent au plus les calices. Les pédicelles du Myosotis raide (Myosotis stricta) ne sont quasiment pas visibles, comme si ses minuscules fleurs (2mm au plus) étaient directement fixées sur la tige. Enfin, le Myosotis bicolore (Myosotis discolor) est le seul a présenter des fleurs de différentes couleurs, allant du blanc au bleu, en passant par le jaune.

Les minuscules fleurs aux couleurs variées du Myosotis bicolore, Biard aérodrome (86)

Chez tous ces Myosotis, l'inflorescence (la partie haute de l'ensemble des fleurs sur la tige) est courte lorsque les fleurs sont encore en bouton, enroulée en spirale. Elle se déplie et se redresse au fil du temps, à l'image d'une queue de scorpion... D'où l'un des nombreux surnoms des Myosotis: «herbe aux scorpions».

Inflorescence caractéristique (cyme scorpioïde) du Myosotis des champs, alias «Herbe aux scorpions».

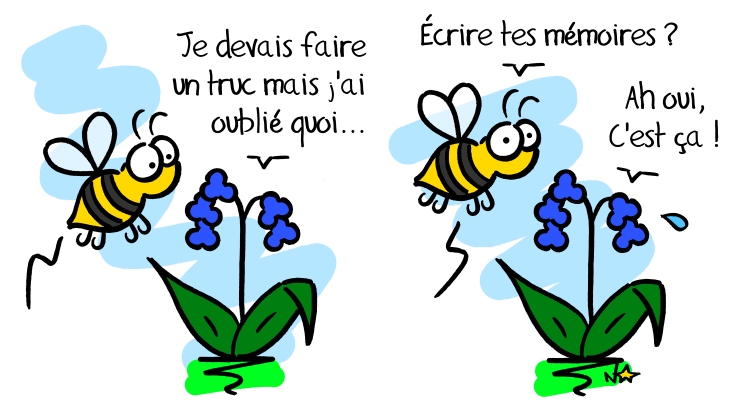

Mais le surnom le plus célèbre des Myosotis est sans doute «Ne m’oublie pas». Ils sont le symbole du souvenir et de la mémoire, et pas seulement en France; les allemands les appellent «Vergissmeinnicht», les anglais «forget-me-not»!

On raconte l'histoire suivante: un jour, un chevalier en armure voulut offrir une fleur sauvage à l'élue de son cœur. Il se pencha au bord d'une rivière pour cueillir un Myosotis, mais le poids de l'armure le fit basculer dans l'eau... Alors qu'il se noyait, le chevalier amoureux lança toutefois la fleur bleu azur à sa dame en lui criant: ne m'oublie pas! La belle, dans sa candeur, s'imagina que le vaillant en détresse lui criait le nom de la fleur!

Au bord de l'eau, un Myosotis de belle taille, le Myosotis des marais (Myosotis scorpioides), une vivace aux fleurs pâles de 5 à 10mm, les sépales recouverts de poils appliqués.

Myosotis des champs: la Sauvages qui murmurait à l'oreille des butineurs...

Un Myosotis taille XL (jusqu'à 50cm): le Myosotis des forêts (Myosotis sylvativa), une vivace aux fleurs bleu intense de 5 à 10mm, les sépales couverts de poils crochus, les feuilles du bas rétrécies à leur base en un pétiole ailé.

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte le Myosotis au micro de France Bleu Poitou

- Myosotis arvensis sur Tela-botanica

- Myosotis arvensis: identification assistée par ordinateur

- Myosotis ramosissima sur Tela-botanica

- Myosotis ramosissima: identification assistée par ordinateur

- Myosotis stricta sur Tela-botanica

- Myosotis discolor sur Tela-botanica

- Myosotis discolor: identification assistée par ordinateur

- Myosotis sylvatica sur Tela-botanica

- Myosotis scorpioides sur Tela-botanica

- Myosotis scorpioides: identification assistée par ordinateur

- Comment le Myosotis communique avec les insectes sur le blog Des fleurs à notre porte

30/04/2015

30/04/2015

Capitule de la Pâquerette: joyeuses Pâques!

Bellis perennis (Pâquerette ou Margarite en poitevin-saintongeais) appartient à la famille Asteracea (dites Composées), dont tous les membres présentent une multitude de fleurs minuscules regroupées en un capitule (ici par exemple, le cœur jaune de Bellis perennis est composé de nombreuses fleurs jaunes miniatures en tube, entourées de fleurs blanches imitant la forme de pétales).

Jour de pluie: la Pâquerette refuse d'ouvrir les volets...

En latin, Bellis perennis est, littéralement, la beauté éternelle... Une référence à la vierge Marie; c'est la fleur de l’innocence. Les chrétiens aiment à raconter une histoire à son sujet: Un jour, Marie voulut consoler son fils Jésus qui s'était piqué avec une épine en lui offrant Bellis perennis. Une goutte de sang du christ tomba sur les pétales, laissant depuis à leur extrémité un léger ton rosé.

Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid.

(La Quête de joie, Patrice de La Tour du Pin)

Bellis perennis, à jamais la plus belle!

Poitiers quartier Chilvert

Bellis perennnis montre ses fleurs blanches toute l'année durant, en dehors des périodes de gel, mais son nom Pâquerette vient de ses floraisons particulièrement massives autour des fêtes de Pâques. Elle pousse sur tous les types de sols, jusqu'à 2200 mètres d'altitude. Le vent ressème spontanément ses fruits (cependant dépourvus de soies pour le vol, ils ne vont guère loin), pendant que la plante d'origine se propage grâce à ses stolons (elle est vivace).

La Sauvage supporte bien le piétinement; elle s’adapte aux tontes régulières, ses tiges florifères repoussant rapidement après le passage des tondeuses… Bref, la Sauvage est toute à son aise en compagnie de l’homme et l'affection est généralement réciproque.

Fruits de la Pâquerette: des akènes dépourvus de soies (les plumes pour voler), plutôt rare chez les Astéracées...

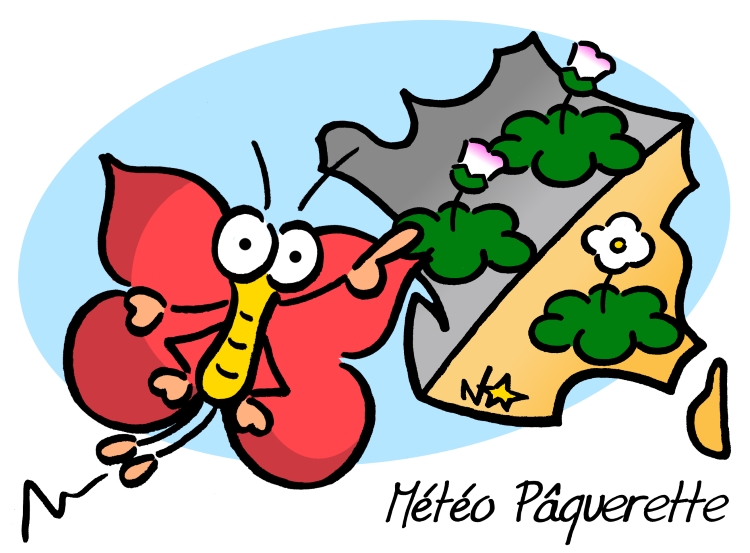

Bellis perennis ferme ses fleurs à la tombée de la nuit, et s'ouvre avec l'apparition du soleil. Elle se ferme également lors des averses, voir légèrement avant selon la légende; elle permettrait ainsi d'annoncer les pluies juste avant l'arrivée de celles-ci, telle une grenouille météo!

Jeunes feuilles spatulées disposées en «rosette»,

Pâquerettes, Poitiers quartier Chilvert

Bellis perennis est une comestible riche en calcium, mais crue, sa saveur est âcre. C’est pourquoi ses capitules ne servent le plus souvent qu’à décorer les plats. Ses propriétés médicinales sont évoquées depuis la renaissance : elle serait antalgique (en usage externe ou interne) au même titre de que la célèbre Arnica des montagnes (Arnica montana), mais la pharmacopée française ne la retient pas en tant que plante médicinale.

Une fausse jumelle: La Vergerette de Karvinski

La Vergerette de Karvinski (Erigeron karvinskianus), aussi surnommée Pâquerette des murailles, est une vivace rustique originaire du Mexique, cultivée dans les rocailles. Elle s’ensauvage peu à peu en France, quittant les jardins d’ornement pour vagabonder sur les trottoirs et les murs de nos cités. Si ses capitules ressemblent à ceux de la célèbre Pâquerette, ses tiges ramifiées dressent des feuilles très différentes, souvent trilobées.

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte la Pâquerette au micro de France Bleu Poitou

- Identification assistée par ordinateur

- Bellis perrennis sur Tela-botanica

La Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) devant son bol de Pâquerette au petit déjeuner