05/07/2018

05/07/2018

Fleur de l'Aigremoine eupatoire, Marçay (86)

Agrimonia eupatoria (Aigremoine eupatoire ou Grimoine en poitevin saintongeais) appartient à prestigieuse famille des Rosaceae, celle des Roses bien sûr (on en compte plus de 40.000 variétés!), mais aussi celle des Framboisiers, des Mûriers, des Pommiers et autres géants producteurs de fruits: les Rosacées fournissent l'essentiel des fruits consommés par l'homme en zone tempérée. Leurs fleurs affichent souvent (ce n'est pas une règle absolue) cinq pétales et cinq sépales. Leurs feuilles alternes et généralement stipulées sont souvent composées et dentées. L'Aigremoine, faute de réjouir les amateurs de confitures, affiche fièrement ses armoiries familiales avec ses fleurs jaunes à cinq pétales, presque sessiles (en réalité très courtement pétiolées), réunies en grappes allongées et ses feuilles imparipennées profondément dentées.

Feuilles imparipennées de l'Aigremoine eupatoire, à 5-9 folioles ovales-lancéolés, profondément dentés, entremêlés de segments plus petits.

L'Aigremoine eupatoire est une vivace qui dresse ses grappes (30 à 60cm de hauteur) dans les prairies sèches, les taillis, les bords de route et de chemins en été (commune sur le territoire français, la belle se fait plus rare sur le pourtour méditerranéen).

Pour fuir la fournaise au ras du sol en été, rien de tel que de grimper sur un brin d'Aigremoine eupatoire!

L'Aigremoine doit peut-être son nom à son affection pour les friches, agrios étant le «sauvage» en grec et monias le «solitaire». Si l'Aigremoine est assurément un(e) Robinson(ne) des terrains vagues, l’étymologie de son nom mérite bien quelques paragraphes supplémentaires, tant la belle a déjà fait couler d'encre au cours de l'histoire...

Aigremoine eupatoire et Carotte sauvage (Daucus Carotta) méli-mélo: quand la nature fait de l'Ikebana.

Selon certains auteurs, c'est au souverain Mithridate VI Eupator (132-63 av.J.-C.) que l'Aigremoine emprunterait son nom d’espèce: eupatoria. On raconte que Mithridate consommait régulièrement diverses substances toxiques, à petite dose, afin de développer une résistance à l'égard tentatives d'empoisonnement sur sa royale personne. Bien sûr, Mithridate s'intéressait aussi aux antidotes: plusieurs Sauvages ont hérité du nom du roi botaniste, à l'image de notre Aigremoine eupatoire ou de l'Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), déjà croisée dans les pages de Sauvages du Poitou. Autant de plantes à qui l'on prêtait autrefois des vertus anti venin plutôt fantaisistes.

Au-delà de la légende du «Roi des poisons», eupatoria n'est peut être qu'une variation autour du grec hêpar désignant le foie, la Sauvage étant jadis prescrite pour remédier aux troubles hépatiques... Quant à son nom de genre, Agrimonia, il pourrait aussi évoquer une «taie de l’œil» en grec (une taie est une tâche qui se forme sur la cornée), l'Aigremoine ayant été citée dans des médications visant à soigner certaines affections oculaires.

Difficile de démêler le vrai du malentendu (je vous recommande sur ce sujet l'enquête du site Books of dante, voir lien en bas de page), mais l'Aigremoine eupatoire reste une médicinale indétrônable des manuels de médecine populaire et de phytothérapie. On lui prête plus sérieusement des qualités astringentes, cicatrisantes, antidiarrhéiques, antidiabétiques... Aujourd'hui encore, les sommités fleuries de l'Aigremoine eupatoire sont inscrites à très officielle «liste A de la pharmacopée française». Attention toutefois: une espèce jumelle moins commune, l'Aigremoine odorante (Agrimonia procera), ne présente nulle vertus médicinales connues, les deux espèces pouvant s'hybrider à l'occasion.

Fruits crochus de l'Aigremoine eupatoire (des akènes enveloppés dans les restes du calice) qui agrippent les poils et les vêtements des animaux de passage pour dissémination (zoochorie); ceux de l'Aigremoine odorante présentent des crochets extérieurs réfléchis vers la tige à maturité.

Elle est rugueuse votre tisane...

(Le Gendarme et les Extra-terrestres, Jean Girault)

Moins connue, l'utilisation de l'Aigremoine eupatoire à des fins tinctoriales permet de donner aux laines ou au coton une couleur d'or dite «nankin», quelque part entre l'abricot et le chamois: un doré tout à fait royal, disons... Eupatorien!

Aigremoine eupatoire: une ligne élégante tracée à l'encre d'or!

Pour aller plus loin :

- Agrimonia eupatoria sur Tela-botanica

- Agrimonia eupatoria : identifications assistée par ordinateur

- Agrimonia eupatoria à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

Aigremoine eupatoire, Poitiers bords de Boivre

21/06/2018

21/06/2018

Anthyllide vulnéraire, Vouneuil-sous-Biard (86)

Anthyllis vulneraria (Anthyllide vulnéraire) appartient à la famille Fabaceae (ex Légumineuses), au côté des Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses... Autant de Sauvages aux feuilles généralement composées et aux fleurs irrégulières caractéristiques (voir notre article complet sur le sujet), dites «papilionacées». Des papillons, les Fabacées en ont capté toute l'élégance. Mais l'Anthyllide vulnéraire a troqué le clinquant contre le bizarre, optant pour une floraison des plus originale: la Sauvage regroupe ses fleurs en d'étranges capitules, à la manière d'un trèfle un peu dégarni (elle est parfois surnommée le «Trèfle des sables» ou «Trèfle jaune»), sur des têtes cotonneuses. L'Anthyllide vulnéraire tire d'ailleurs son nom de la pilosité de ses calices, anthos étant la fleur en grec, et ioulos le duvet.

Fleurs «papilionacées» de l'Anthyllide vulnéraire, comme plantées sur une boule de coton: une corolle formée d'un étendard, de deux ailes latérales d'une carène au centre.

Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible.

(Mr. Nobody, Jaco van Dormael)

L'Anthyllide vulnéraire colonise les plateaux calcaires et les pelouses arides (pH élevé). Tantôt décrite comme annuelle, tantôt comme vivace, la belle n'a probablement pas encore fait son choix... De même pour la couleur de ses fleurs (à observer entre juin et septembre) qui varient du jaune au rouge, en passant par le blanc, en fonction des régions et surtout selon ses envies.

Autogame, l'Anthyllide vulnéraire est apte à faire des bébés toute seule. Il n'étonnera personne qu'un tel polymorphisme, combiné à des capacités d'auto-reproduction, finisse par fixer ici et là de nombreuses sous espèces localisées (surtout dans les hot spots de biodiversité comme les Alpes, les Pyrénées, le midi de la France ou la Corse), pour la plus grande joie des botanistes qui pensaient avoir fait le tour de la question.

Fleurs jaunes ou blanches, teintées de rouge de l'Anthyllide vulnéraire

L'Anthyllide vulnéraire n'est pas pour autant boudée par les butineurs. Loin de là: les amateurs de photographie peuvent planter leurs trépieds à ses côtés, le spectacle est assuré tout l'été. Autogame donc, mais aussi allogame (fécondée par les insectes)... L'Anthyllide vulnéraire a décidément du mal à choisir. Elle aurait de toute façon tort de le faire puisqu'elle cumule tous les avantages!

L'Anthyllide vulnéraire: une Sauvage indépendante... Mais rarement seule!

L'Anthyllide vulnéraire renferme des tanins, des saponines, du mucilage, des flavonoïdes et des acides organiques. Un cocktail généralement considéré comme impropre à la consommation (rien de dramatique, elle serait légèrement laxative), mais suffisamment riche lui permettre de se tailler une réputation de plante médicinale, et ce depuis la Grèce antique. Pour rappel, «vulnéraire» désigne ce qui est propre à la guérison des plaies ou des blessures: essentiellement, la Sauvage fut utilisée en application externe (cataplasme) pour ses qualités cicatrisantes, désinfectantes et anti-inflammatoires. Ainsi, elle était autrefois prescrite pour soigner les brûlures, les plaies et autres bosses.

Feuille alternes, composées imparipennées et pubescentes de L'Anthyllide vulnéraire: 3 à 5 folioles, la terminale étant la plus grande... Comme une grosse bosse?

L'Anthyllide vulnéraire entrait dans les bouquet permettant de produire le «thé suisse», ou «vulnéraire suisse», une potion végétale jadis vendue par les colporteurs pour traiter et soigner les commotions. La recette du thé suisse variant en fonction des intuitions de l'herboriste (parfois du charlatan) qui le confectionnait, l'efficacité du breuvage fut remis en cause et la pratique peu à peu oubliée. Si la médecine contemporaine ne retient pas grand chose de l'Anthyllide vulnéraire, reste que les lépidoptéristes, à l'instar d'Olivier Pouvreau pour Sauvages du Poitou, lui réservent une place d'honneur bien méritée...

Dans la chaleur écrasante d’une ancienne carrière calcaire, les bouquets d’Anthyllides s’épanouissent comme autant de petites coupoles jaunes et rouges. Nous sommes le 29 juin 2015, une vague de canicule s’est abattue sur la France. Dans cette fournaise, les Anthyllides ont droit à un curieux visiteur: un minuscule papillon s’évertue à passer de fleur en fleur, y déposant à chaque fois de microscopiques œufs blancs verdâtres. Il est alors facile de s’assurer de l’identité de ce lilliputien. Avec un peu d’habitude, on identifie la famille de l’insecte: il s’agit là d’un Lycaenidae, la grande famille des Cuivrés, des Thècles et des Azurés (les «petits papillons bleus»). Vu le milieu (ancienne carrière), la taille infime de l’insecte (ce qui fait de lui le plus petit Azuré de France) et étant donné que notre Sauvage lui sert de plante-hôte larvaire, il s’agit bien de Cupido minimus, l’Argus frêle. On pourrait éventuellement le confondre avec un de ses cousins poitevins, l’Azuré de la faucille (Cupido alcetas) dont on peut croiser certains spécimens minuscules, mais ce dernier préfère en général les milieux mésophiles, ce qui fait que les deux espèces ont peu de chances de se croiser.

Argus frêle sur Anthyllide vulnéraire

Vous ne rencontrerez pas facilement l’Argus frêle. En Poitou, c’est un habitant des pelouses sèches, des coteaux calcaires, des anciennes carrières où s’épanouit l'Anthyllide vulnéraire, son unique plante-hôte larvaire. De plus, avec sa petite voilure, il passe volontiers inaperçu, d’autant que ses couleurs sont plutôt ternes: avec un dessous gris à ocelles noirs et un dessus très sombre, on est très loin du bariolage carnavalesque d’un Machaon! Dans nos contrées, l’Argus frêle apparaît en juin en deux générations. La chenille est myrmécophile (elle vit en association avec certaines fourmis), comme presque toutes celles des Lycaenidae. Elle finira son développement au printemps de l’année suivante après avoir passé l’hiver en diapause, enroulée dans une feuille sèche ou dans le sol. Fait notable: entre son réveil printanier et sa nymphose, la chenille ne se nourrit pas, ce qui fait qu’elle aura passé de longs mois sans s’alimenter. Ce comportement constitue un trait commun caractérisant les espèces du genre Cupido. En résumé: imago minuscule et terne, chenille pénitente... L’argus frêle ne serait-il pas un adepte de la sobriété volontaire?

Argus frêle: le plus petit Azuré de France, à peine plus gros qu'une mouche!

Pour aller plus loin :

- Anthyllis vulneraria : identification assistée par ordinateur

- Anthyllis vulneraria sur Tela-botanica

Anthyllide vulnéraire et Ophrys de l'Argenson (Ophrys argensonensis), un tableau des prairies calcaires poitevines en été (Vouneuil-sous-Biard, 86)

21/05/2018

21/05/2018

Fleurs du Lychnis fleur de coucou, Poitiers bords de Boivre

Lychnis flos-cuculi (Lychnis fleur de coucou) appartient à la famille Caryophyllaceae, celle des Œillets, des Saponaires, des Silènes ou des Stellaires... Autant de nymphes aux fleurs (le plus souvent disposés en cymes bipares) élégamment découpées, comme si les belles s’apprêtaient à se rendre au bal des Sauvages. Pour le Lychnis fleur de coucou, on pourrait parler d'un mariage princier plutôt que d'un bal de fin de saison. Le promeneur appréciera la couture soignée de ses cinq pétales divisés en quatre étroites lanières, deux principales et deux plus fines; un joli coup de ciseau de la part de Dame Nature.

Quand les prétendants bourdonnent au bal du Lychnis fleur de coucou!

Si j'avais une belle robe rouge comme toi, je pleurerais surement pas.

(L'homme qui aimait les femmes, François Truffaut)

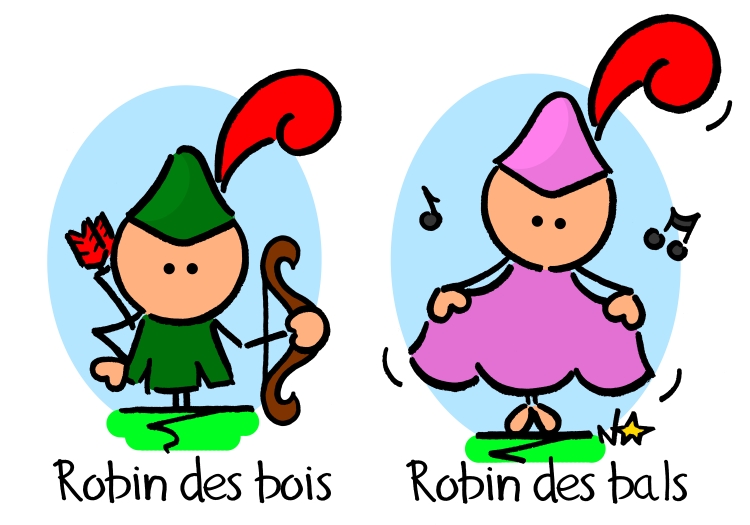

Notez que pour les anglophones, la Sauvage s'appelle Ragged-robin, un nom évoquant plutôt un Robin (Robin des bois, mais aussi un Rouge-Gorge) vêtu de lambeaux. Entre la robe de soirée et les haillons déchirés d'un bandit au grand cœur, à vous de choisir le poème qui vous aidera à vous souvenir de l'identité de notre joli spécimen.

Feuilles opposées, embrassantes, oblongues lancéolées à la base, lancéolées linéaires au sommet du Lychnis fleur de coucou.

Mais revenons à notre latin. Le Lychnis fleur de coucou emprunte son nom scientifique au grec luchnos, la «lampe». Au vu de ses atouts, on pourrait penser à la couleur éclatante de sa floraison. On raconte qu'on aurait jadis confectionné des mèches de lampes à partir de ses feuilles (c'est probablement d'autres espèces proches qui ont servis à cet usage)... A moins que ce ne soit à cause de ses fruits, des capsules qui rappellent à certains auteurs la forme d'une vieille lanterne.

Capsule dentée du Lychnis fleur de coucou, un phare dans la prairie humide?

Le Lychnis fleur de coucou est une vivace locataire des prairies humides. Comme d'autres fleurs portant le sobriquet de «Coucou», il pointe à partir d'avril ou mai, lorsque le Coucou (l'oiseau squatteur de nid) rentre chanter en Europe après sa grande tournée asiatique ou africaine.

- Qu'est ce qui s'est passé? Ça va?

- Il m'a bavé dessus...

- Mais c'est génial!

(SOS Fantôme, Ivan Reitman)

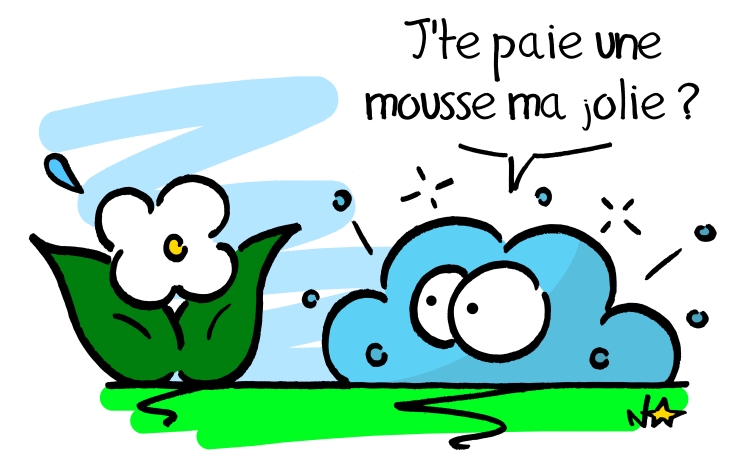

Il n'est pas rare d'observer sur les tiges de notre Sauvage des amas de mousse blanche, qu'on surnomme «crachat de Coucou» (on peut observer ce genre de phénomène sur toute sorte d'autres plantes), comme si l'oiseau migrateur avait eut plaisir à marquer de sa salive l'une des fleurs portant son nom. Il s'agit en réalité de la maison d'une larve d'une Cicadelle écumeuse — un petit insecte proches des Cigales (il en existe de nombreuses espèces) — qui suce la sève des plantes, sans toutefois leur causer de grands dommages. Via des glandes salivaires situées dans son abdomen, cette larve produit une mousse qui la recouvre et la protège des prédateurs comme des aléas de la météo... Et voilà un partenaire de plus pour notre reine du bal qui a décidément l'art de faire baver ses prétendants!

«Crachat de Coucou» (larve d'une Cicadelle écumeuse sur Lychnis fleur de coucou)

Pour aller plus loin :

- Lychnis flos-cuculi sur Tela-botanica

- Lychnis flos-cuculi : identification assistée par ordinateur

- Les Cicadelles écumeuses sur le site insectes-net.fr

Lychnis fleur de coucou, Poitiers bords de Boivre