26/05/2017

26/05/2017

Sauge des prés, Biard Petit Mazay (86)

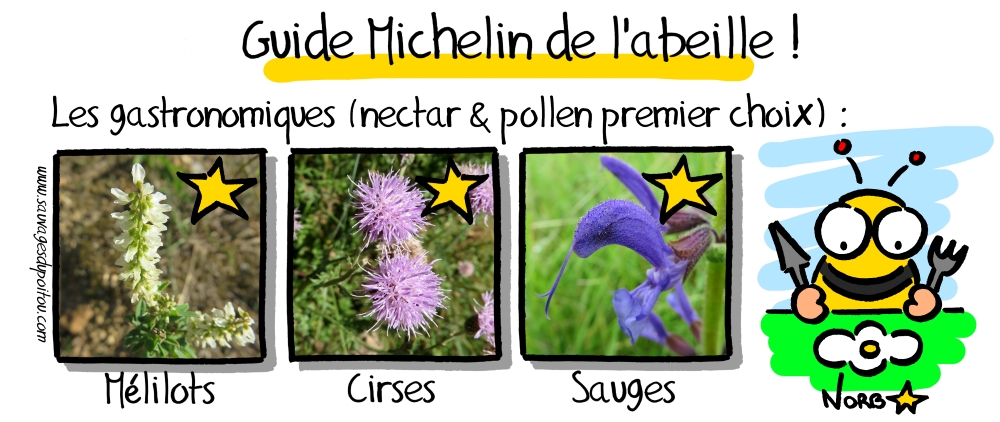

Salvia pratensis (Sauge des prés) et Salvia verbenaca (Sauge à feuille de verveine) appartiennent aux Lamiaceae, une famille qui rassemble des Sauvages aux saveurs et aux arômes remarquables, aux tiges à section carrée et aux fleurs en forme de bouche. C'est à une gueule ouverte de serpent que nous ferons peut-être penser les fleurs des Sauges, leur style saillant se terminant en fourche, comme la langue bien pendue d'un reptile. Le Poitevin qui a l'imagination fertile y voit plutôt une «Langue de bœuf», le surnom des Sauges en poitevin-saintongeais.

Fleur «reptilienne» de la Sauge des prés: la lèvre supérieure de la corolle est recourbée comme un croissant, la lèvre inférieure est trilobée.

Salvia pratensis, la Sauge des prés, est une vivace qui s'installe généralement sur les bords des chemins, les terrains vagues, les prairies agricoles en cours d'érosion. Salvia verbenaca, la Sauge à feuille de verveine, également vivace, fréquente les mêmes milieux avec une prédisposition plus urbaine, alors que la Sauge des prés est d'avantage champêtre... En somme, nos deux Sauvages font un peu office de Sauge des villes et de Sauge des champs!

C'est l'observation des rosettes de feuilles plaquées au sol qui nous permettra de distinguer nos deux Sauvages avant floraison: les feuilles sont plus découpées chez la Sauge à feuille de verveine (d'où son nom) que chez la Sauge des prés.

Rosettes de feuilles découpées de la Sauge à feuille de verveine à gauche versus Sauge des prés à droite.

Ces deux spécimens spontanés et communs correspondent aux Sauges que l'on peut croiser en Poitou (comme partout dans le pays), mais vous pourrez en rencontrer d'autres en fonction de votre région, qu'elles soient sauvages (Sauge éthiopienne dans le sud est de la France, Sauge verticillée dans l'est, Sauge glutineuse en montagne...), cultivées (Sauge officinale, Sauge des bois nemorosa...), échappées des jardins (Sauge sclarée...) ou issues d'hybridations entre elles (Sauge des bois x sylvestris...). Le genre Salvia comporte plus de 600 espèces à travers le monde. Les jardiniers qui leur vouent une véritable passion les ont grandement aidés à passer d'un continent à l'autre au fil des siècles: en Europe, c'est pas moins de 150 espèces qui sont commercialisées, pour leur saveur bien sûr, mais aussi pour leur beauté plastique.

C'est vrai qu'elles sont belles nos Sauges, et forcément très fréquentées (Thomise variable, Misumena vatia sur Sauge des prés)

Mais grâce a mes efforts personnels et grâce à mon téléphone, j'ai pu appeler à notre secours le génie rural. Et le génie rural, le voilà!

(Manon des sources, Marcel Pagnol)

Le butineur engouffre sa tête dans la gueule ouverte des fleurs de la Sauge des prés. Les deux étamines, cachées sous la lèvre supérieure, s'abaissent alors vers le dos de l'insecte pour y déposer le pollen.

Les Sauges (Salvia) tirent leur nom du latin Salvare, «sauver», en hommage à leurs propriétés médicinales. Leur légende a fait plusieurs fois le tour du monde, entre science et magie: plante de la fécondité chez les romains, encens aux pouvoirs protecteurs chez les amérindiens, plante sorcière au Mexique (Salvia divinorum, la Sauge des devins, est hallucinogène), puissante pharmacopée en Asie (Salvia miltiorrhiza, la Sauge rouge à cause de la couleur de ses racines, est utilisée de nos jours dans les traitements contre le diabète)...

Les Sauges sont des herbes sacrées (on les récoltait jadis vêtu de blanc, les pieds et les mains bien lavés), longtemps considérés comme des panacées, bonnes à tout soigner, jusqu'à la mort elle même! Si les Sauges ne peuvent guérir tous les maux, il faut reconnaitre qu'elles présentent un joli cocktail de puissants principes actifs. Il convient d'aborder chaque Sauge au cas par cas (les différentes espèces ne présentent pas les mêmes qualités) et de les utiliser avec parcimonie. La pharmacologie est d'ailleurs loin d'avoir fait le tour de la question. Et même si la plupart des références citent la Sauge officinale (Salvia officinalis) cultivée dans les jardins (qui serait tonifiante, apéritive, antiseptique...), nos deux Sauvages (Salvia pratensis et Salvia verbenaca) ne sont surement pas dépourvues de vertus, bien que peu gouteuses (en condiment ou en tisane) et moins concentrées en principes actifs.

Sauge des prés, Béruges (86)

- Je cherche un remède.

- Quel mal veux tu soigner?

- Un cœur brisé.

(Once upon a time, Edward Kitsis et Adam Horowitz)

Face à l'ampleur du sujet, difficile d'être exhaustif sur les qualités de soigneuse des Sauges (voir quelques références intéressantes dans les liens en bas d'article). S'il ne fallait retenir qu'une chose, je vous propose cette tradition ancestrale et bienveillante: les Sauges auraient le pouvoir de réparer un cœur brisé par un chagrin d'amour. L'offrande d'un bouquet de Sauge à un(e) ami(e) souffrant d'une rupture pourrait aider ce dernier à surpasser le poids de son chagrin... Pas si étrange quand on sait les vertus énergisantes et tonifiantes de notre doctoresse universelle!

Lecture vivement recommandée:

- Au pays des Sauges de Bernard Bertrand (collection Le compagnon végétal)

Pour aller plus loin:

- Salvia pratensis : identification assistée par ordinateur

- Salvia pratensis sur Tela-botanica

- Salvia verbenaca sur Tela-botanica

- Salvia officinalis sur Tela-botanica

- Étude chimique de la Sauge officinale sur le site Phytomania

30/03/2017

30/03/2017

Lathrée écailleuse, Poitiers bords de Boivre

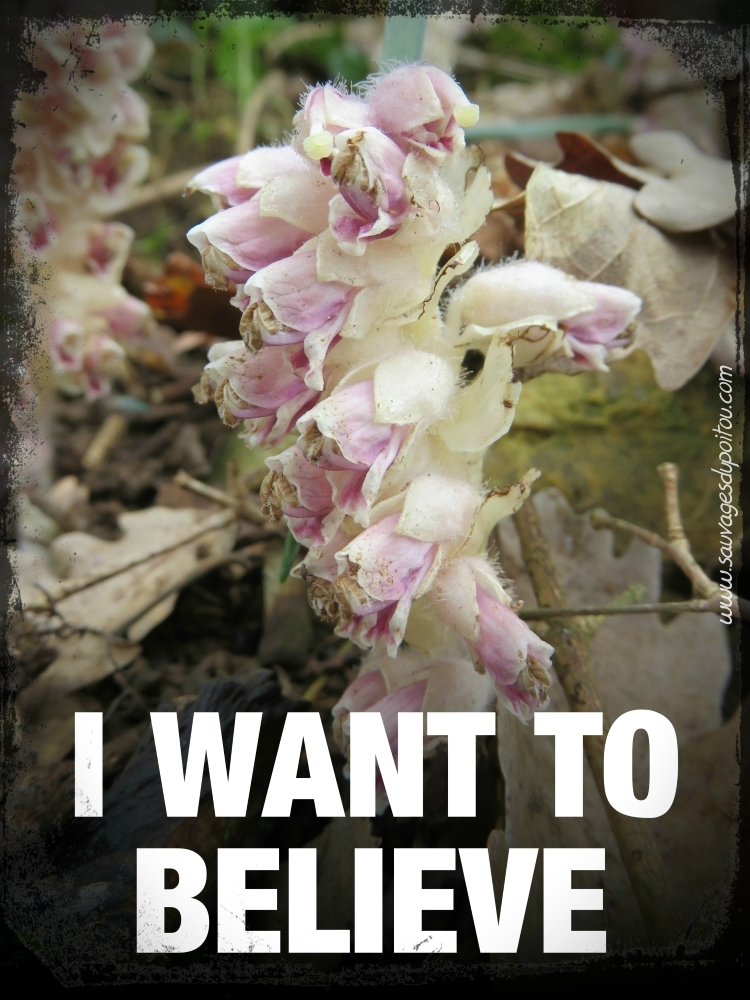

Lathraea squamaria (Lathrée écailleuse ou Clandestine écailleuse) appartient au clan Orobanchaceae dans les classifications récentes (anciennement Scrophulariaceae), au côté des nombreuses Orobanches, des Sauvages qui parasitent d'autre plantes, souvent de manière spécifique (à chaque Orobanche sa victime de prédilection). Autant de plantes dépourvues de chlorophylle et aux silhouettes quelque peu... Extra-terrestres!

- Une chose s'est collée à sa figure.

- Quoi exactement?

- Un organisme...

(Alien, le huitième passager, Ridley Scott)

La Lathrée écailleuse plante généralement ses suçoirs sur les racines du Noisetier commun (Corylus avellana), des Ormes (Ulmus sp), de l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ou du Lierre grimpant (Hedera helix). Mais notre Sauvage ratisse large et peut parasiter d'autres espèces (Épicéa commun, Peuplier tremble, Hêtres, Chênes, Noyers et même la Vigne selon certains auteurs...). On la rencontrera dans les milieux respectifs de ses hôtes, avec une nette préférence pour les sols ombragés, frais et humides. Ses tiges, ses écailles (en réalité des feuilles spécialisées dans la mise en réserve ou l'évacuation des substances qu'elle puise) et ses suçoirs sont invisibles au regards. Sous des allures étranges et sommaires en surface, Lathraea squamaria dissimule sous terre des organes imposants et complexes; elle tire d'ailleurs son nom du grec lathraïos signifiant «caché».

Tiges blanches, «feuilles» écailleuses et suçoirs de la Lathrée écailleuse: sous terre, personne ne vous entend crier!

Au printemps, les rhizomes de Lathraea squamaria produisent (parfois) des fleurs aériennes blanchâtres ou rosées, disposés en épis compacts et recourbés, toutes du même côté. Si l'identification de la plupart de Orobanchacées requiert des compétences aiguisées en botanique alien, les fleurs de notre Lathrée sont caractéristiques et plutôt faciles à reconnaître.

Fleurs en épis de la Lathrée écailleuse: un calice velu en cloche d'où dépasse une corolle à deux lèvres... Une Sauvage à nulle autre pareille.

Lathrée écailleuse au printemps, Biard (86) bords de Boivre

Très loin des vagues d'invasion extra-terrestre chères aux romans de science-fiction, Lathraea squamaria se fait en réalité rare dans le pays (la faute à sa discrétion?). Considérée comme une espèce déterminante en Charente, en Charente-Maritime et en Vienne (elle est à priori absente en en Deux-Sèvres), la Sauvage est placée sous divers statuts de protection dans de nombreuses autres départements.

C'est la première fois qu'on rencontre une telle espèce... Il faut le ramener et l'étudier!

(Alien, le huitième passager, Ridley Scott)

Car malgré son statut d'alien, le développement des rares colonies de Lathrea squamaria s'avère plutôt lent et laborieux. La Sauvage ne cause d'ailleurs guère de dommages à ses hôtes. Elle se contente de besoins modestes la plus grande partie de l'année, attendant la montée de sève printanière de l’arbre pour tenter de fleurir et fructifier. Au bout du compte, là où on observe la Sauvage, les hôtes ne semble en rien affaiblis par rapport aux arbres ou arbustes voisins. Alors si vous croisez la Lathrée écailleuse sur votre chemin, n'oubliez pas d’immortaliser l'extraordinaire rencontre en photo... Car en botanique comme en ufologie, seules importent les preuves!

Pour aller plus loin:

- Lathraea squamaria sur Tela-botanica

Rencontre du troisième type avec un autre vampire (parasite) à floraison printanière, la Lathrée clandestine (Lathrea clandestina), localisée dans l'ouest de la France. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment "Dead man's fingers" (les doigts de cadavre), car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

20/02/2017

20/02/2017

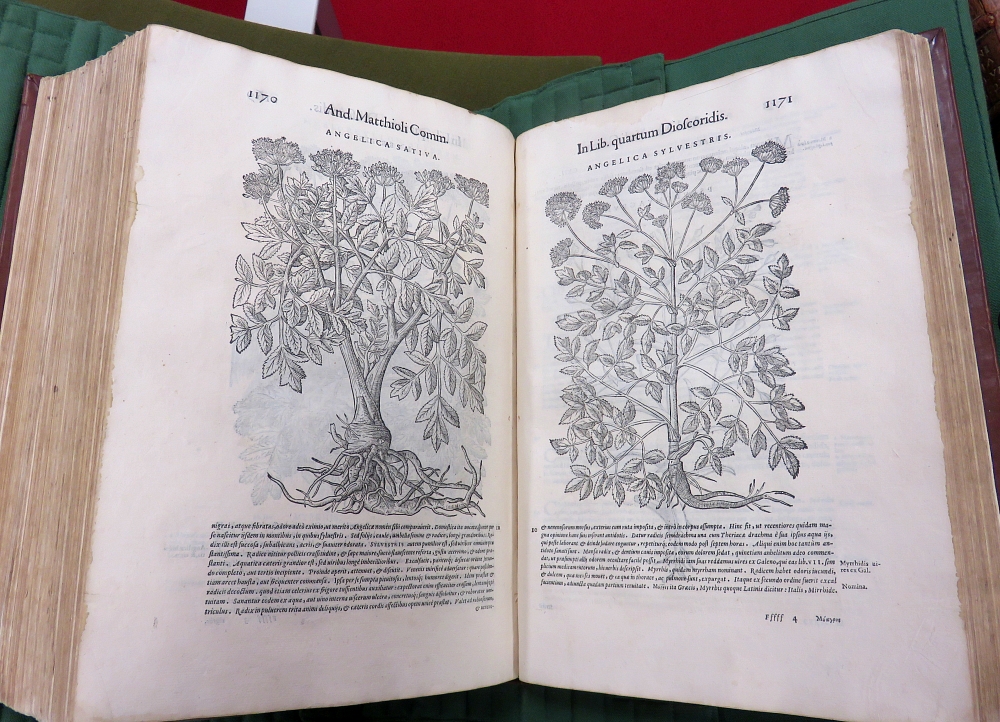

Divines Angéliques d'après Matthiole (1565)

En plein cœur de février, plusieurs botanistes se retrouvent sur le campus de Poitiers... Une Sauvage précoce et rare aurait-elle été repérée près d'un parking? Pas vraiment, même si les capitules discrets du Senecio vulgaris, solitaires et banals en cette saison, suffisent à leur ravissement. C'est un tout autre genre de trésors, faits d'encre et de papier, qui attirent ces passionnés de nature: Anne-Sophie Traineau-Durozoy, conservatrice du Fonds ancien de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, ouvre les portes de sa caverne aux merveilles pour présenter plusieurs grimoires botaniques, sélectionnés parmi les 40.000 ouvrages qui reposent sur les rayonnages.

Tous les murs étaient couverts d’étagères, et toutes les étagères chargées de livres. Et les livres étaient tous, ou presque, des livres anciens, des livres de magie!

(Jonathan Strange et Mr Norrell, Susanna Clarke)

Anne-Sophie Traineau-Durozoy enclenche la machine à remonter le temps en propulsant ses invités dans la première moitié du 16ème siècle. En ce temps, les auteurs naturalistes cherchent avant tout à copier, collecter et compiler le savoir des anciens, à commencer par ceux de Théophraste et Dioscoride, aux origines grecques de la botanique et de la phytothérapie. Dans un élan d'audace, les auteurs du 16ème se risquent parfois à compléter de leur propre observations les textes fondateurs, sans chercher à critiquer ou à réinventer l'approche. Les imprimés les plus anciens présentés ce jour là restent impénétrables: rédigés en latin et non illustrés, ils passent respectueusement de main en main, inspirant peu de commentaires...

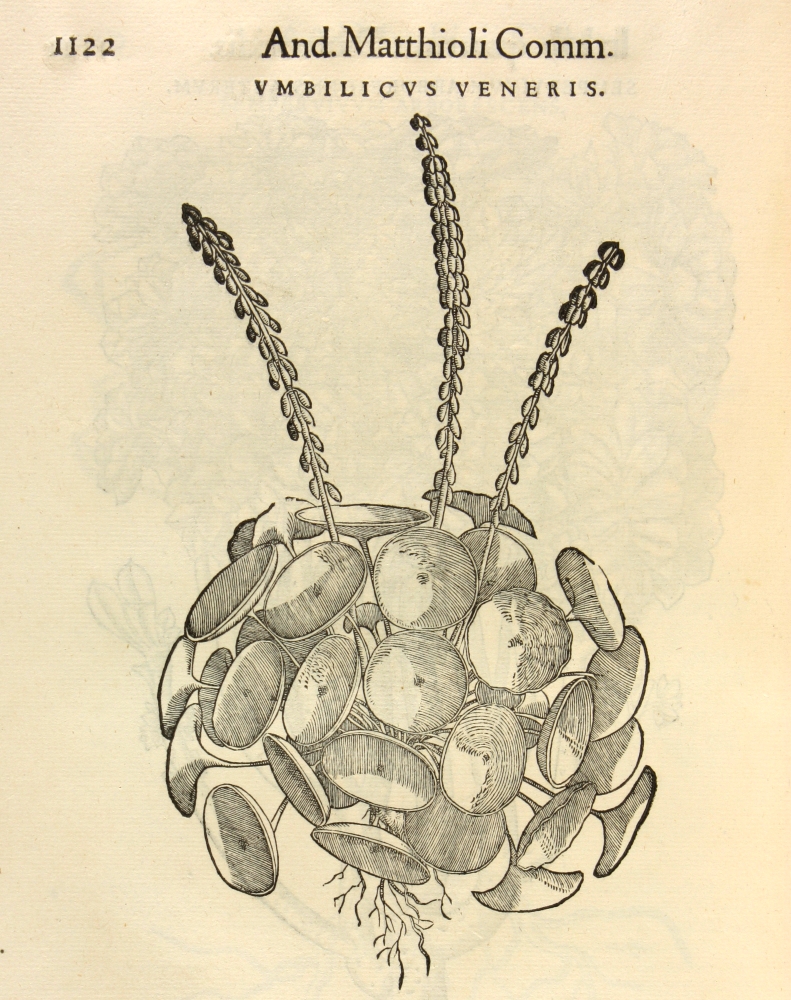

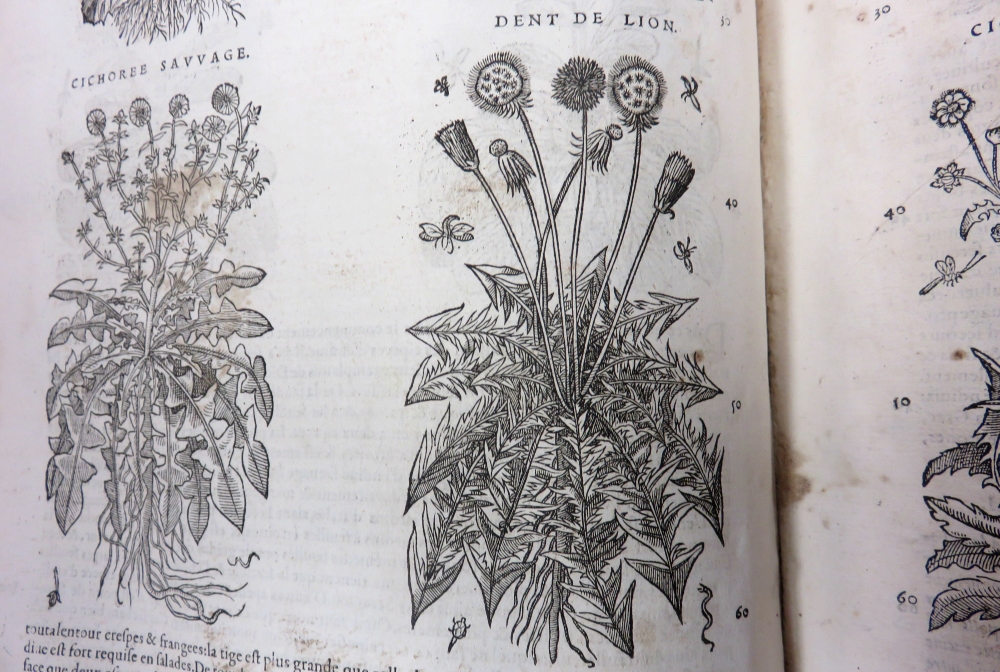

Les premières gravures marquantes de cette visite guidée surgissent d'ouvrages rédigés par le botaniste italien Pierre André Matthiole («Commentaires de M. Pierre-Andre Matthiole, medecin senois, sur les six livres de P. Dioscoride», 1565 et 1566). Au 16ème siècle, les illustrateurs cherchent à produire un travail esthétique et pragmatique (fleurs et fruits peuvent apparaitre simultanément sur un même spécimen) plutôt qu'une reproduction fidèle de la réalité. La technique de la gravure sur bois impose un trait épais. Au bout du compte, les dessins semblent un brin fantastiques, dignes d'un comic strip anachronique: loin de paraître vieillottes, les vignettes semblent au contraire sortir d'une bande dessinée contemporaine!

L'incroyable Nombril-de-Vénus (Umbilicus rupestris) version Matthiole (1565), un sérieux prétendant pour le Fauve d'Or du festival d'Angoulème?

L'illustrateur des ouvrages de Matthiole s'autorise une autre fantaisie: chaque plante est escortée d'une joyeuse farandole d'insectes virevoltant. Les tableaux respirent la vie, loin des planches froides que la rigueur anatomique encouragera les siècles suivants.

Le Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) et autres Astéracées version Matthiole (1566), un coup de crayon qui fleure bon la biodiversité!

Bien sûr, toute science requiert rigueur et précision. Dès le 17ème siècle, les illustrations gagnent en netteté: la gravure sur cuivre l'emporte sur le bois, les traits s'affinent. Les artistes cherchent à traduire le réel. Le détail est roi, le microscope vient d'ailleurs de faire son apparition dans les laboratoires. C'est une période cruciale et féconde dans l'approche naturaliste: fini le «copier/coller», on révise et on critique les textes fondateurs mâchés et remâchés. A ce point, tout reste à (ré)inventer, à l'image du botaniste français Joseph Pitton de Tournefort qui sème les premières graines de la classification binominale dans ses ouvrages (un nom de genre et un nom d’espèce pour chaque plante).

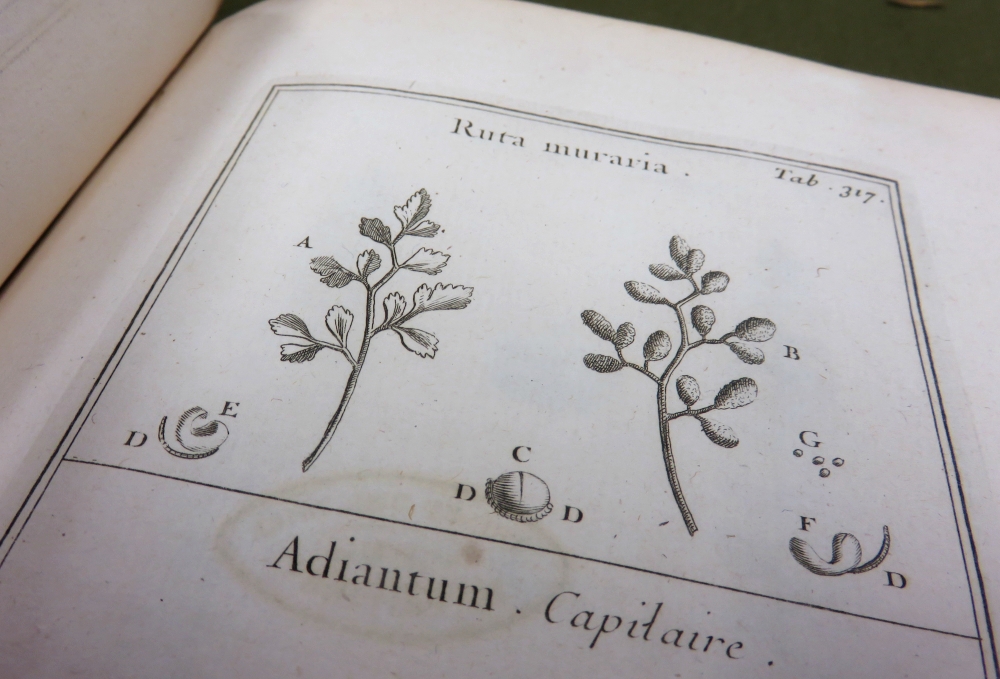

Rue des murailles (Ruta muraria) dans «Institutiones rei herbariae» de Joseph Pitton de Tournefort (1719)... Un trait précis qui n'incite pas franchement à la rigolade!

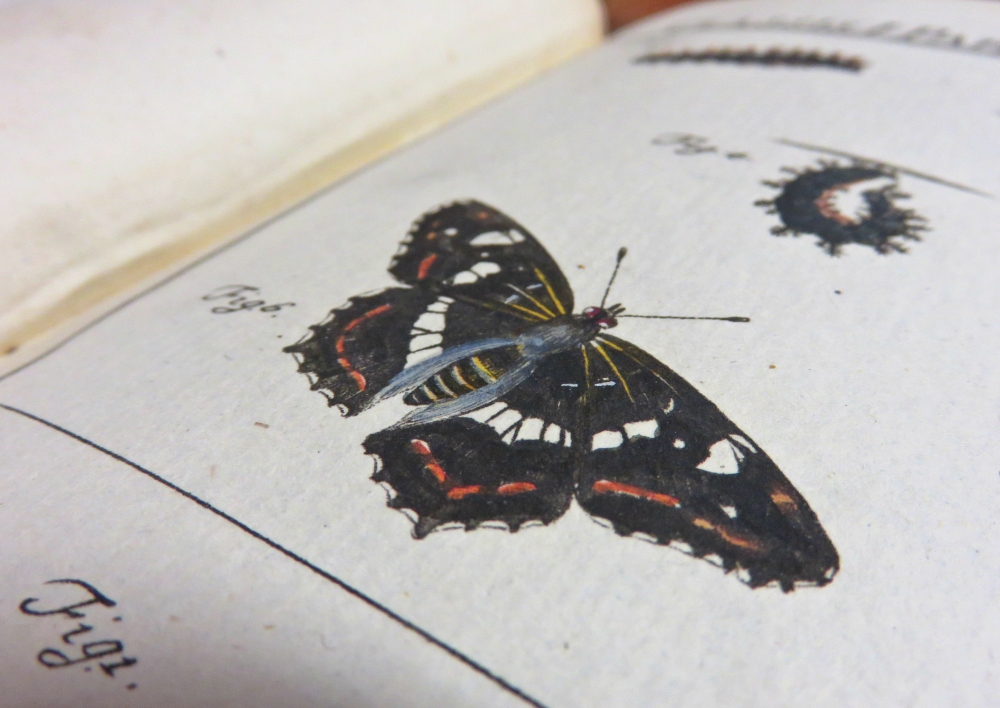

Le monde s'ouvre, les explorateurs ramènent de leurs voyages en terra incognita des plantes et des bestiaires fantastiques. C'est l'époque des cabinets de curiosités; les sciences sont à la mode, des Jardins du Rois jusqu'aux diners mondains. Cet incroyable barnum raisonne jusque dans les ouvrages botaniques où se croisent plantes banales et exotiques, pissenlits et ananas! Cette curiosité insatiable se prolonge au 18ème, siècle éclairé et encyclopédique s'il en est un. L'effort de vulgarisation permet au plus grand nombre de s'initier aux joies de l'herborisation. Les noms vernaculaires (français) complètent les noms latins dans les flores. Les gravures, toujours plus fines et coloriées à la main, sont éblouissantes, à l'image des lichens de l'ouvrage du botaniste allemand Georg-Franz Hoffmann (1790-1801) qui semblent incrustés à même le papier.

Apothécies en trompe l’œil de lichens dans «Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnaei quae lichenes dicuntur» de Georg-Franz Hoffmann (1790-1801)

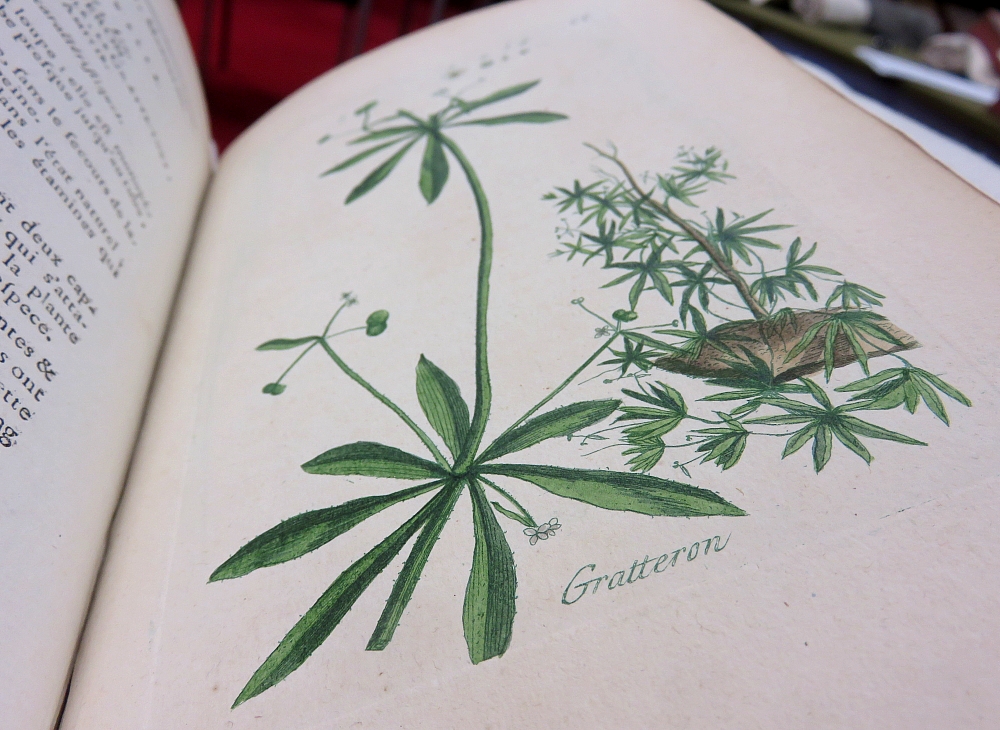

«Flora Parisiensis» (1776-1783) du botaniste français Pierre Bulliard est un bon exemple du mariage réussit entre rigueur scientifique et excellence artistique. Le scientifique étudia l'art de l'illustration naturaliste auprès de François Nicolas Martinet, l'auteur des gravures des ouvrage du comte de Buffon, intendant des jardins du roi. Les dessins de Bulliard attrapent l’œil comme un Gaillet grateron accroche un bas de pantalon!

Gaillet Grateron (Galium aparine) dans «Flora Parisiensis» de Pierre Bulliard (1776-1783)

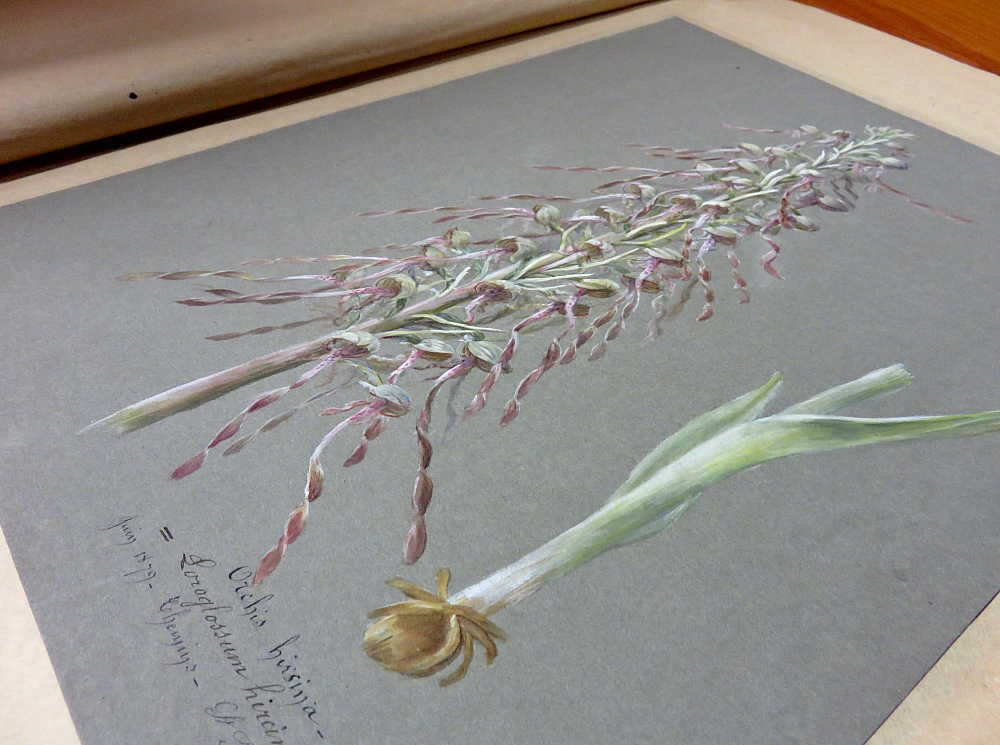

En guise de conclusion, Anne-Sophie Traineau-Durozoy propose à ses invités d'ouvrir un dernier coffre à trésor. Le Fonds Ancien de la Bibliothèque universitaire de Poitiers détient une collection d'aquarelles inédites signées Marie Corneille, une naturaliste locale de la fin du 19ème siècle dont on ne sait rien. Dès les premières planches, je pense aux propos du botaniste français Francis Hallé:

«Il me semble indispensable d'aller à la rencontre de chaque plante en prenant le temps de la regarder, un crayon à la main. Aucune photographie ne peut remplacer cette lenteur nécessaire, cette intimité avec ce qu'on dessine.»

Le travail de Marie Corneille atteste de son sens de l'observation, de son expertise, de sa patience et de son goût de la nature. Chaque page arrache des soupirs admiratifs aux botanistes qui s'amusent à identifier les spécimens d'après peintures, tant ils semblent frais et bien vivants!

Dominique Provost, Fabien Zunino, Yves Baron... La fine fleure de la botanique poitevine découvre les œuvres de Marie Corneille, illustre artiste, botaniste... Et inconnue!

- On m’avait dit, monsieur, que votre bibliothèque était une des merveilles du monde moderne. Toutefois, je ne l’imaginais pas à moitié aussi fournie.Ce court aperçu est loin de citer l'ensemble des ouvrages présentés lors de cette rencontre. La salle de lecture du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers est ouverte à tous et gratuite: libre à vous d'aller toucher, sentir et contempler l'ensemble de ces vénérables grimoires, témoins de la grande aventure botanique à travers les siècles.

(Jonathan Strange et Mr Norrell, Susanna Clarke)

Pour aller plus loin:

- Site du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers

- «Institutiones rei herbariae» de Joseph Pitton de Tournefort sur Gallica (BNF)

- Ouvrages de Georg-Franz Hoffmann consultables en ligne

- «Flora Parisiensis» de Pierre Bulliard sur Gallica (BNF)

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) par Marie Corneille, 1879 à Saint-Florent (79)