20/10/2017

20/10/2017

Bouquet de fleurs sauvages zygomorphes du Poitou!

(Dans l'ordre: Lamier jaune, Vesce cultivée, Aristoloche clématite, Orchis bouc, Orobanche, Orchis vert, Violette odorante, Lamier pourpre et Euphraise raide)

Après l'article consacré aux fleurs régulières (les fleurs en tout point symétriques par rapport à leur centre, de forme «classique» et circulaire en somme), il est temps de se pencher vers des spécimens d'apparence plus excentrique: les fleurs irrégulières (ou «zygomorphes») qui apportent avec leurs silhouettes alambiquées un cortège de nouveaux mots. On peut dégager quelques clans de Sauvages emblématiques (mais pas exclusifs) au sein de ce courant botanico-artistique.

On dirait un Picasso période déstructurée!

(Sacré Robin des Bois, Mel Brooks)

La famille Fabaceae (où se côtoient des célébrités telles que les Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses...) est une des plus riches en matière de fleurs irrégulières. Et plus particulièrement ses membres qualifiés de «Papilionacés»: c'est dans les filets des amateurs de papillons, mais surtout au fond des cales des voiliers de plaisance (Hisse et ho!) qu'on va attraper les mots nous permettant de décrire leur cinq pétales.

Étendard : le pétale supérieur, généralement le plus large.

Ailes : les deux pétales latéraux.

Carène : ensemble des deux pétales inférieurs.

Les fleurs jaunes vif d'un Genêt à balais (Cytisus scoparius) s’avèrent très pédagogique: on observe sans peine l’étendard au-dessus, de même que les deux ailes disposées de chaque côté de la carène (la carène est en fait composée de deux pétales soudés entre eux).

L’Argus bleu (Polyommatus icarus) face au Lotier corniculé (Lotus corniculatus): un papillon et une Papillonacée, deux amis forcément inséparables! Le large étendard du Lotier corniculé, bombé vers l’avant comme s’il avait le vent dans le dos, surplombe les deux ailes. Les ailes recouvrent et cachent une carène fortement coudée, comme une petite corne. C’est peut-être de là que la sauvage tire son nom, corniculatus étant la corne en latin.

T’es mal placé dans la chaîne alimentaire pour faire ta grande gueule!

(L’âge de glace, Chris Wedge et Carlos Saldanha)

Du côté des Lamiaceae (anciennement «Labiées»), représentées par les Menthes, Mélisses, Thyms, Romarins, ou Origans, on puise l'inspiration dans la mythologie grecque: la jeune et séduisante Lamia était l'amante de Zeus. Un jour, la femme du Dieu, Héra la jalouse, tua leur enfant illégitime. Lamia, inconsolable, décida qu'aucune mère n'avait le droit d'être heureuse, et se transforma en un monstre qui mangeait les enfants des autres! Ainsi, les fleurs des Lamiaceae qui évoquent une gueule ouverte doivent leur nom à la terrible ogresse... Leurs pétales deviennent tout naturellement des «lèvres».

Les lèvres se présentent toujours deux par deux: une supérieure et une inférieure (quoi de plus normal pour une bouche). Quant à l'entrée du tube formé par la corolle, elle est désignée comme étant... «La gorge»!

Fleurs du Romarin officinal (Rosmarinus officinalis): la lèvre supérieure de la corolle forme une sorte de «casque» fendu (on appelle «casque» un sépale ou un pétale supérieur recourbé vers l'avant). La lèvre inférieure possède trois lobes, le central plus large et concave: c'est la «piste d'atterrissage» pour les butineurs.

Fleurs de la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum): Les grandes corolles blanche ou roses de la Mélitte à feuilles de mélisse — une forestière qui fleurit entre mai et juillet — sont composées d’un tube très saillant, à gorge très élargie. La lèvre supérieure, un peu concave, est entière. La lèvre inférieure se découpe en trois lobes étalés : deux lobes latéraux et un grand lobe médian plus foncé, comme une grosse langue pendante. Bien souvent, c’est la première chose qui nous frappe lorsqu’on rencontre une Lamiacée en fleur : elle nous tire la langue !

Les fleurs zygomorphes des Lamiacées cachent parfois des mécanismes complexes, destinés à favoriser leur reproduction. Ainsi, les butineurs qui s'engouffrent dans les corolles de la Sauge des prés (Salvia pratensis) s'opposent à des «barreaux» qui barrent l'accès au nectar. En forçant le passage, le butineur enclenche une mécanique de contrepoids qui fait pivoter des étamines vers le bas, jusqu'à ce que leur anthère touche le dos de l'insecte pour y déposer le pollen.

Les épaules ainsi saupoudrées, le butineur s'envole vers d'autres fleurs où son dos caressera la «langue de serpent» qui surplombe la fleur, en fait le style recourbé d'un pistil à maturité... Ingénieuse nature!

Sauge des prés et butineur, Chezeau (86)

Je suis un artiste et mon œuvre c’est moi.

(Hell, Bruno Chiche)

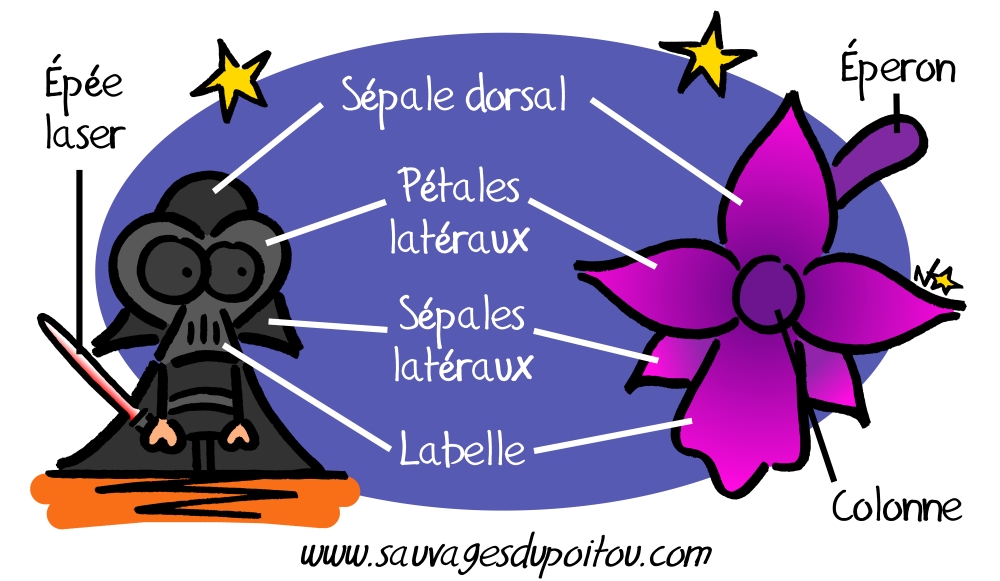

Les Orchidées (Orchidaceae) constituent une grande famille éclectique et c'est probablement en son sein qu'on trouve les artistes les plus perchés! Si le vocabulaire qui permet d'observer leurs chefs d’œuvres devient un poil plus hermétique, le piège réside surtout dans la ressemblance entre pétales et sépales (certains auteurs préfèrent même parler de six tépales), tous richement colorés. Disons qu'une fleur d'Orchidée présente généralement une structure à trois sépales (une première couronne extérieure) et trois pétales (une seconde couronne intérieure), disposés autour d'une pièce centrale nommée «colonne» qui regroupe les organes sexuels de la plante. Plongeons du côté obscur de la botanique:

Fleurs l'Orchis bouffon (Anacamptis morio): les trois sépales et les deux pétales latéraux, nettement striés, forment un «casque» qui protège la colonne. Le labelle, plus large que long, est maculé en son centre, divisé en trois lobes (les lobes latéraux sont crénelés) et prolongé à l’arrière par un éperon. C'est généralement une offrande de nectar qui permet aux sauvages d'attirer les butineurs dans leurs fleurs; l’éperon peut en constituer la réserve. Mais chez la plupart des Orchidées, l’éperon n’est qu’un leurre dénué de récompense. Ainsi, notre Orchis bouffon n’a rien d’autre à offrir à ses visiteurs que de belles promesses dans un emballage trompeur.

Les Orchidées usent de nombreux subterfuges de ce genre pour attirer les pollinisateurs. Chez les Ophrys par exemple, le labelle s'est transformé au fil de l'évolution en une imitation de la seule chose qui compte plus qu'un festin aux yeux d'un insecte: un partenaire pour la reproduction.

Je vous invite à nous retrouver dans un prochain article, où il sera question des inflorescences particulières en grappes, en ombelles, en corymbes ou encore en capitules (pour ne citer que les plus célèbres), et du vocabulaire spécifique aux Poaceae (ou Graminées), des Sauvages aux fleurs très discrètes. To be continued...

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Société Française d'Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée

27/02/2017

27/02/2017

Petite Pervenche, Biard (86) bords de Boivre

Vinca minor (Petite pervenche, Violette de serpent ou Feuilles-douces en poitevin-saintongeais) appartient au clan cosmopolite Apocynaceae, dont certains membres connaissent un franc succès dans les jardins et serres d'ornement: Laurier rose (Nerium oleander), Frangipaniers (Plumeria sp.) et autres Roses du désert (Adenium obesum)... La Petite Pervenche n'est pas en reste: le tapis de son feuillage persistant est un grand classique des massifs ombragés. Elle doit d'ailleurs son nom triomphant (Vinco est «vaincre» en latin) à ses feuilles toujours vertes, quelle que soit la saison.

La victoire appartient à celui qui y croit le plus et surtout le plus longtemps.

(Pearl Harbor, Michael Bay)

La Petite Pervenche dresse ses feuilles glabres, coriaces et luisantes.

Devant sa floraison précoce et printanière, un ami me confia un jour que la belle ressemblait plus à «une gentille fleur de grand-mère» qu'à une hors-la-loi du Grand Ouest. L'aura de tendresse de Vinca minor évoque pour beaucoup les jardins fleuris de l'enfance. Dans ses Confessions, Jean-Jacques Rousseau en fait même sa «madeleine de Proust» avant l'heure, la Sauvage lui évoquant le souvenir de ses toutes premières leçons de botanique prodiguées par Madame de Warens, sa tutrice:

"Trente ans se sont passés sans que j'aie revu de la Pervenche, ou que j'y aie fait attention. En 1764 (...), nous montions une petite montagne (...). Je commençais alors d'herboriser un peu. En montant et regardant parmi les buissons je pousse un cri de joie! Ah voilà de la pervenche! Et c'en étoit en effet."

En milieu naturel, les colonies de notre «gentille» Sauvage peuvent marquer les lieux autrefois habités par l'homme: Vinca minor est une plante intéressante pour les archéologues en herbe (à l'image de la Mélisse officinale), indiquant à l'occasion l'emplacement d'anciens sites gaulois ou mérovingiens. Il faut dire qu'une fois installée quelque part, Vinca minor peut subsister pendant des siècles: vivace très rustique, elle drageonne efficacement et ses longues tiges rampantes (jusqu'à 2m de longueur) marcottent naturellement. En milieu forestier, la Sauvage ne compte guère que sur la reproduction végétative, sa floraison restant timide et sa fructification rare. Elle profitera de lumière dégagée lors des coupes de bois pour s'exprimer plus ostensiblement.

Pourtant, sur les sols frais et riches en humus, ses feuilles coriaces peuvent former de vastes tapis en toute saison qui n'ont rien à envier à ceux du Lierre grimpant, c'est dire! Dans son Encyclopédie des plantes bio-indicatrices (vol. 3), Gérard Ducerf remarque:

"Elle peut subsister très longtemps, des années, des siècle, là où elle a été plantée, sans jamais devenir envahissante."

Loin de moi l'idée de contredire les travaux du botaniste, ni de traiter d'envahissante notre tendre fleur, mais force est de constater que la Sauvage peut coloniser à elle seule des zones très étendues! Même si elle n'a rien d'une conquérante: ses faibles capacités de reproduction sexuée n'aident pas à la dispersion de ses colonies en sous bois et les jardiniers parviennent sans trop de peine à freiner ses ardeurs dans leurs massifs.

Petite Pervenche à perte de vue!

Elle a les yeux bleus comme du canard WC.

(Les Beaux Gosses, Riad Sattouf)

On croise le plus souvent deux Pervenches très proches l'une de l'autre, la petite et la grande. Si la Petite Pervenche (Vinca minor) recherche la fraîcheur sous-bois, la Grande Pervenche (Vinca major) supporte d'avantage les terres sèches et les rayons du soleil. La Grande Pervenche présentent des fleurs et des feuilles un peu plus larges. C'est leur calice qui nous permettra de différencier les deux sœurs avec assurance: les sépales sont courts chez la Petite Pervenche, longs chez la Grande Pervenche.

Sépales courts pour la Petite Pervenche (à gauche), longs pour la Grande Pervenche (à droite)

Comme le Laurier rose (Nerium oleander), son cousin domestiqué, Vinca minor est toxique de par les alcaloïdes présents dans ses feuilles. La Sauvage, alors plus connue sous le nom de «Violette de sorciers», n'en fut pas moins recherchée par le passé: elle entrait dans la composition des philtres d'amour au Moyen-âge (la faute à ses longues tiges en lasso qui «attachent» les amoureux?), puis fut pendant longtemps prescrite dans le traitement des maladies pulmonaires. Entre des mains expertes, Vinca minor est utilisée de nos jours dans le traitement de troubles neurologiques, la vincamine extraite des ses feuilles permettant de favoriser l’oxygénation et l'afflux sanguin au cerveau.

Pour aller plus loin:

- Identification assistée par ordinateur

- Vinca minor sur Tela-botanica

- Usage médical de la Petite Pervenche à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

18/09/2015

18/09/2015

Mélisse officinale: un parfum de citron au bord de la route.

Melissa officinalis (Mélisse officinale) appartient à la famille Lamiaceae, les plantes à tige carrée et à fleurs en forme de gueule ouverte (lamia est une «ogresse» dans la mythologie grec). La Mélisse officinale tire son nom du grec melissa, l’abeille (qui vient de meli, le miel). Restons dans le domaine haut en couleur de la mythologie grec: Mélissa est le prénom d'une nymphe - fille du roi de Crète Melissos - qui inventa l’apiculture et éleva Zeus, le roi des dieux, en le nourrissant de miel. Il est vrai que la Sauvage est mellifère. Les butineurs affectionnent ses feuilles au parfum citronné (les moustiques moins il parait), à tel point que certains apiculteurs frottent la plante dans leurs ruches pièges pour attirer les essaims en quête de logis.

Melissa officinalis est une vivace. Sa présence à l'état sauvage, loin des villes, nous raconte que l'homme a habité autrefois là où se dressent ses touffes citronnées, parfois de véritables buissons: en France, la belle n'est indigène qu’en région méditerranéenne (Corse). Les spécimens les plus intéressants (le parfum de la Mélisse «originelle» n’a rien d’agréable) furent invités dans les jardins de tout le pays, depuis des temps anciens. Sa rusticité lui a parfois permis de perdurer après la disparition des habitations. Melissa officinalis intéressera donc les archéologues en quête d’indices de présence humaine, autant que les gourmands!

Tu appelles ça de l’archéologie?

(Indiana Jones et la dernière croisade, Steven Spielberg)

Fleur de Mélisse officinale: une corolle blanche formée d'une lèvre supérieure concave et échancrée et d'une lèvre inférieure trilobée (en 3 lobes inégaux).

Car Melissa officinalis est terriblement rustique: elle tolère tous les sols. Sa faculté à drageonner (reproduction végétative) et à se ressemer spontanément, couplée à sa capacité d'adaptation, en font une invité exubérante au jardin. Ceci dit, il y a des invasions plus désagréables que celle de Melissa officinalis qui embaume l'atmosphère et régale les abeilles!

Mélisse officinale, Poitiers bords de Boivre

Les feuilles de Melissa officinalis s'abîment dans le courant de l'été, dégageant une odeur de moins en moins avenante. Si vous tentez d'apprivoiser la Sauvage au jardin ou au balcon, c'est le moment pour la tailler; elle donnera de nouvelles feuilles saines, et vous couperez court à ses nombreux semis spontanés, limitant ses débordements.

Feuilles de la Mélisse officinale en été: opposées, ovales, largement crénelées ou dentées.

Quand je suis avec toi je suis plus calme, je respire plus lentement, même si mon cœur bat plus vite.(Ma première fois, Marie-Castille Mention-Schaar)

Pour aller plus loin:

- Melissa officinalis sur Tela-botanica

- La Mélisse à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- La Mélisse par Nathalie Ronat (thèse de la Faculté de Pharmacie)

Mélisse officinale en graine, Poitiers bords de Boivre