26/05/2016

26/05/2016

Euphorbe omblette, Poitiers Grand'Rue

Euphorbia peplus (Euphorbe omblette ou Euphorbe des jardins) appartient à la grande famille Euphorbiaceae, dont certains membres produisent un latex blanc (contenu dans leur tige et leurs feuilles). Les Euphorbes doivent d'ailleurs leur nom au médecin grec Euphorbus (40-19 av. J.-C.) qui aurait découvert certaines propriétés médicinales propres au latex de ces plantes (voir plus bas).

Euphorbia peplus est une annuelle opportuniste et fréquente. Elle pousse toute l'année sur les sols riches en azote (amendements ou pollution), laissés à nu ou fraichement perturbés. Au potager, elle profite souvent d'un entre deux cultures pour pointer ses tiges. En ville, il n'est pas rare de l'observer au bord des trottoirs ou des rues, dans les cimetières, ou jusque dans les jardinières des balcons!

Inflorescence de l'Euphorbe omblette (un cyathe): les fleurs mâles (étamines) se dressent au centre, entourées de glandes nectarifères en croissant. La fleur femelle pendouille en dessous, comme une boucle d'oreille.

Euphorbia peplus partage les mêmes territoires que quelques autres membres de son clan à l'allure similaire. On citera Euphorbia helioscopia (Euphorbe réveil matin), un poil moins courante, qui se distingue par ses feuilles denticulées (finement dentées) à leur extrémité.

Une autre Euphorbe locataire de nos jardins: l'Euphorbe réveil matin, Biard (86)

Les feuilles ovales d'Euphorbia peplus présentent des bords parfaitement lisses. Ses inflorescences verdâtres attirent de petits diptères pour assurer sa pollinisation, les glandes nectarifères des inflorescences faisant office d’appâts.

Feuilles entières de l'Euphorbe omblette (à gauche) versus feuilles denticulées de l'Euphorbe réveil matin (à droite)

Sous l'action de la chaleur, les fruits mûrs d'Euphorbia peplus explosent, projetant leurs graines alentour. Les fourmis raffolent d'une substance (élaïosome) que renferme une petite excroissance charnue sur les fruits de la Sauvage. Les insectes trainent les capsules jusque dans leur fourmilière pour en extraire la manne, abandonnant parfois leur fardeau en cours de route, et assurant ainsi la propagation de la Sauvage sur un large territoire.

Les plus rigoureux se reposeront sur les minuscules capsules et leurs trois paires d'ailes caractéristiques pour identifier l'Euphorbe omblette avec certitude.

Je vais te confier une mission importante: chaque soir, tu verseras un petit arrosoir sur chaque plante.

(Jean de Florette, Marcel Pagnol)

Malgré sa présence fréquente en milieu urbain et dans les jardins, Euphorbia peplus passe le plus souvent inaperçue... Tel est le sort réservé aux Sauvages peu spectaculaires, ni sympathiques (c'est à dire richement colorées ou comestibles), ni problématiques (c'est à dire invasives: l'enracinement fragile et superficiel d'Euphorbia peplus n'a jamais fait trembler un jardinier). C'est pourtant un grand tort que de négliger ce qui ne brille pas ou ne ne se mange pas... Chaque plante assure un rôle important (connu ou inconnu à ce jour) au sein du vivant. En ce qui concerne l'homme, n'oublions pas que chaque Sauvage cache peut être un potentiel encore inexploré, que celui ci soit médical, agricole ou autre.

Euphorbe omblette: sous ce drôle de palmier, un trésor caché?

Jadis, le latex blanc d'Euphorbia peplus a été utilisé en médecine populaire pour traiter les verrues (au même titre que celui produit par la Grande Chélidoine). On peut aujourd’hui douter de son efficacité à chaud, et surtout insister sur sa dangerosité: ce latex est toxique pour l'homme (comme pour les animaux et les chenilles, ce qui s'avère un excellent moyen de défense) et susceptible de provoquer des brûlures par simple contact cutané (attention aux yeux!).

Mais des recherches médicales plus récentes (2012) ont permis d'isoler depuis ce latex une substance, le mébutate d'ingenol, qui, entre des mains expertes, serait utile dans les traitements des cancers de la peau (chimiothérapies). L'important étant ici de comprendre, à travers l'exemple d'Euphorbia peplus, qu'il convient de préserver le patrimoine génétique le plus large qui soit, pour nous ou pour les générations à venir, en protégeant toutes les Sauvages quelles qu'elles soient... À commencer par celles qui s'arrêtent devant notre porte!

Pour aller plus loin:

- Euphorbia peplus sur Tela-botanica

- Euphorbia helioscopia sur Tela-botanica

19/05/2016

19/05/2016

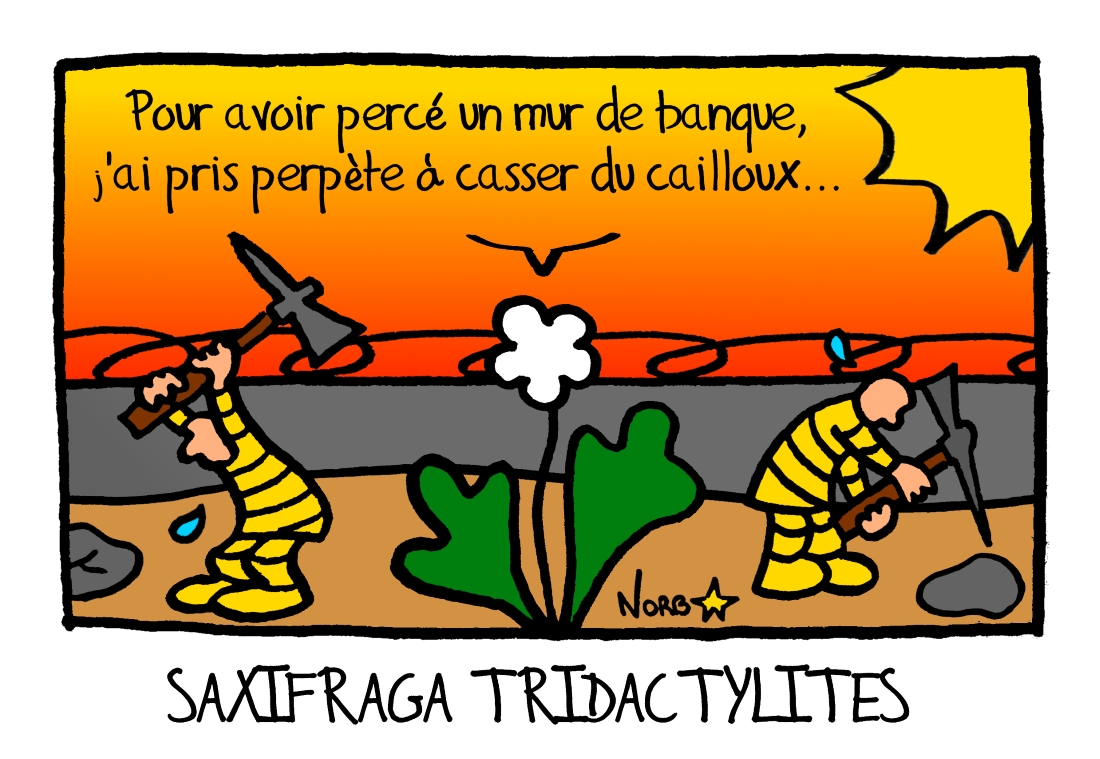

Saxifrage à trois doigts, Poitiers quartier gare

Saxifraga tridactylites (Saxifrage à trois doigts) appartient à la famille qui porte son nom, Saxifragaceae. Les Saxifrages sont légions, regroupant plus de 400 espèces connues; la plupart d'entre elles sont taillées pour l'escalade et la vie à flanc de falaise. Leur nom vient d'ailleurs du latin saxum, «rocher» et frangere, «briser»: elles sont les mineuses, les «perce-pierres», à cause de leur faculté à s'insérer dans le moindre recoin ou la moindre fissure...

Saxifrage à trois doigts, Poitiers quartier gare

Si les Saxifrages, de par leur nombre et leur similitudes, sont souvent délicates à différencier, Saxifraga tridactylites se laisse facilement identifier en milieu citadin. Elle doit son nom à ses feuilles charnues caractéristiques «à trois doigts», parfois rougeâtres, couvertes de poils glanduleux.

Feuilles de Saxifraga tridactylites: alternes sur la tige, sessiles, à 3 lobes (parfois 5).

Tuant une mouche

J'ai blessé

Une fleur

(Kobayashi Issa)

Saxifraga tridactylites est à la botanique ce que le haïku est à la poésie: un bijou saisonnier (elle est annuelle), subtil, qu'on risque fort de piétiner faute d'attention (au sommet de sa forme, elle dépasse guère les 10cm). Elle fleurit au début du printemps sur les murs, les rochers ou les sols sablonneux. Difficile pour elle de perdurer au delà du mois de mai: lorsque les chaleurs estivales pointent, la vie à flanc de falaise devient vite un enfer!

Saxifrage à trois doigts, Poitiers gare

En poussant là où la vie se résume à l'état minéral, Saxifraga tridactylites rejoue inlassablement la grande histoire des plantes, sorties des océans il y a 400 millions d'années pour conquérir la terre ferme (en réalité, c'est l'eau qui s'est retirée progressivement, et non pas les algues qui se seraient lassées de la baignade!).

La vie trouve toujours son chemin...

(Jurassic park, Steven Spielberg)

Les pionnières comme Saxifraga tridactylites induisent un micro-climat par leur (modeste) couvert et favorisent l'accumulation d'humus et de substrat en mourant. Elles permettent ainsi à d'autres espèces plus exigeantes de s'installer derrière elles, initiant le mouvement naturel qui tend à transformer les déserts en forêts fertiles... En somme, si Saxifraga tridactylites casse la pierre, ce n'est pas à coup de pioche, mais en semant les conditions qui autorisent le déploiement du vivant!

Fleur de la Saxifrage à trois doigts: un calice en tube terminé par 5 lobes, 5 pétales arrondis, et pour les heureux possesseur d'une loupe, 10 étamines libres autour d'un pistil à deux styles!

Autrefois, selon la théorie des signatures qui voulait que l'aspect d'un végétal exprime ses vertus thérapeutiques, on reconnaissait aux Saxifrages la capacité de dissoudre les calcul rénaux... Après tout, les Perce-pierres avaient déjà de solides réputations de mineuses et de casseuses de cailloux! À vrai dire, c'est sans doute à cause des grappes de bulbilles de certaines Saxifrages (comme Saxifraga granulata) que l'homme avait tissé un lien entre les mineuses et les petites «pierres au reins» qui le faisait souffrir.

De son côté, Saxifraga tridactylites ne présente pas ce genre de bulbilles, mais une racine grêle et fragile. Jadis, elle était utilisée plus spécifiquement en traitement de la jaunisse... Infusée dans de la bière!

- Moi, mon truc, c’est de rajouter une petite goutte de bière quand j’ai battu les œufs...

(Le dîner de cons, Francis Veber)

Pour aller plus loin:

- Saxifraga tridactylites sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

Saxifrage à trois doigts, Poitiers quartier gare

04/03/2016

04/03/2016

Hellébore fétide, Vouneuil-sous-Biard (86)

Helleborus foetidus (Hellébore fétide, Pied-de-griffon ou Herbe-à-pointes en poitevin saintongeais) appartient au vaste clan Ranunculaceae, dont les membres sont souvent réputés pour leur toxicité. Le Sauvageon fait honore au clan jusque dans son nom, puisque Helleborus vient du grec helein, «faire périr» et bora, «pâture» ou «nourriture»: il est potentiellement mortel pour l'homme. D'un autre côté, le «fétide» ne risque guère de tromper les gourmands, ses feuilles froissées dégageant une odeur peu amène.

Hellébore fétide, Poitiers quartier Bellejouanne

Helleborus foetidus est une vivace qui s'affiche en hiver, dans les forêts clairsemées, les lisières forestières, les haies... Bref, les sols riches en matière organique, plutôt secs, où percent un minimum de lumière. Au cœur des paysages dégarnis de la basse saison, le Sauvageon attire inévitablement les regards; il faut dire que son allure excentrique et ses fleurs pendues comme des clochettes détonnent (ses fleurs en cloches sont un moyen de prémunir ses organes sexuels des dégâts que pourraient causer les chutes de neige).

L'hiver s'installe doucement dans la nuit,

La neige est reine à son tour.

Un royaume de solitude,

Ma place est là pour toujours...

(La Reine des neiges, Disney)

Feuille composée pédalée et dentée de l'Hellébore fétide, Poitiers quartier Bellejouanne

Ah? Parce que vous comptez organiser un grand festin ici?

(Le grand chef, Henri Verneuil)

Hellébore fétide: pas besoin de moon boots!

Les fruits qui pointent au cœur des sépales sont équipés d'une excroissance (élaïosome) dont raffolent les fourmis. Ces dernières emportent les graines jusque dans leur fourmilière (ou abandonnent leur fardeau en cours de route) pour en extraire la manne; le Sauvageon profite du voyage pour propager ses rejetons sur le territoire.

Fruits (follicules) de l'Hellébore fétide, Poitiers bords de Boivre

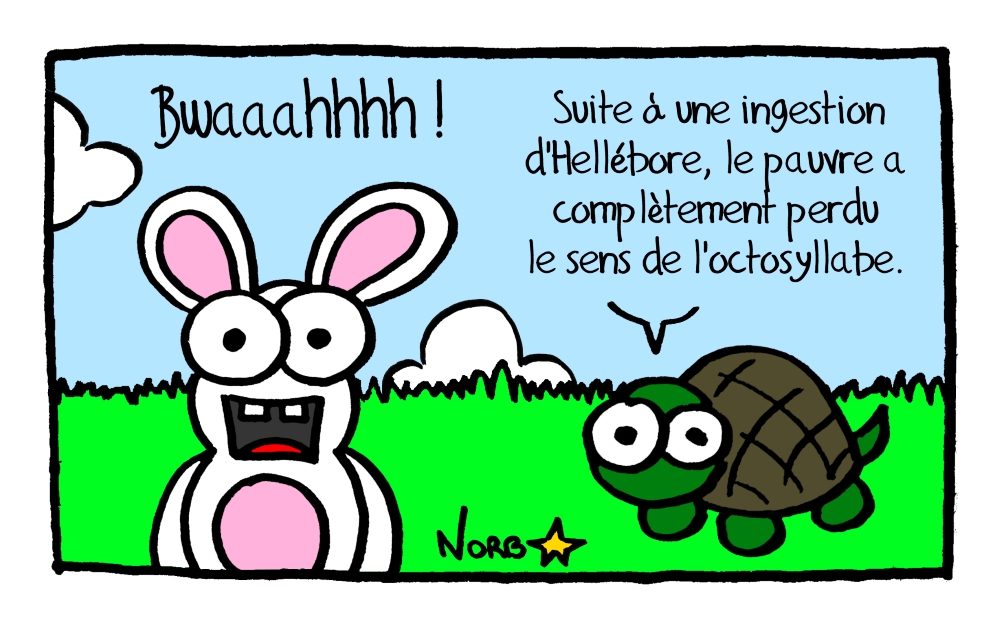

En un temps où l'homme n'était guère à un empoisonnement près, Helleborus foetidus aurait été utilisé pour traiter les cas de démence (ainsi que dans certains rituels d'exorcisme)... Peut-être que certains d'entre vous se souviennent avoir récité un jour ces quelques vers:

Rien ne sert de courir; il faut partir à point:

Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.

«Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point

Sitôt que moi ce but. - Sitôt? Êtes-vous sage?

Repartit l'animal léger:

Ma commère, il vous faut purger

Avec quatre grains d'ellébore.

- Sage ou non, je parie encore.»

(Le Lièvre et la tortue, Jean de La Fontaine)

Le Lièvre utilise sans doute une expression en vogue à l'époque, «il vous faut purger avec quatre grains d'ellébore», invitant la tortue à soigner ses folles ambitions via une thérapie végétale lourde (avec quatre grains — ou quatre mesures — d'une telle potion, la tortue risque surtout de reposer d'un sommeil raisonnable et définitif!).

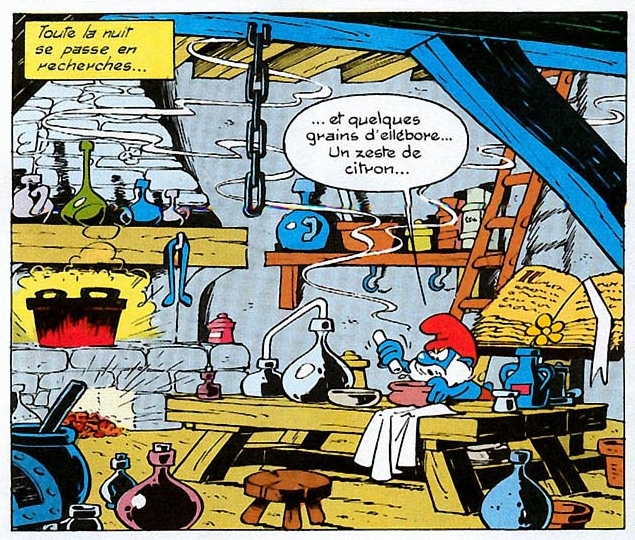

Même le génial Peyo y va de sa référence dans Les Schtroumpfs noirs, où le Grand Schtroumpf tente de guérir, à l'aide de la Sauvage, un mal mystérieux et contagieux qui rend fou les habitants de son village!

Les Schtroumpfs noirs (Peyo, 1963)

A vrai dire, il est difficile de savoir à quoi faisait référence nos ancêtres (et le Grand Schtroumpf) lorsqu'ils parlaient d'«Ellebore»: Helleborus foetidus (Hellébore fétide), Helleborus viridis (Hellébore vert), Helleborus niger (Hellébore noir, la célèbre Rose de Noël) ou même Veratrum album (Varaire, parfois surnommé Hellébore blanc)? Et quelle que soit la plante qu'ils récoltaient, il est encore plus difficile de comprendre en quoi la médication pouvait soulager la folie. Le voyageur et botaniste français Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) proposait une hypothèse malicieuse: les documents les plus anciens racontent que c'est autour de la ville d'Anticyre que les grecs récoltaient l’Hellébore pour soigner les mélancoliques (on dit aussi qu'un habitant de cette cité soigna Hercule de la démence grâce à la plante). Pour Tournefort, la guérison ne venait peut être pas du végétal: la beauté enchanteresse d'Anticyre et la magnificence du paysage alentour suffisaient sans doute à influencer positivement les esprits qui s'y promenaient!

Si vous avez de la peine, si la vie est méchante avec vous, réfugiez-vous au cœur de la forêt, elle ne vous décevra jamais.

(Sissi, Ernst Marischka)

Si son usage médical périlleux est vite tombé aux oubliettes, Helleborus foetidus a longtemps conservé une aura de magie. Avec sa dégaine abracadabrante, le Sauvageon a alimenté nombre de superstitions croustillantes: on le pendait dans les porcheries, les étables ou les bergeries pour éloigner les maladies, les serpents, les rats ou les crapauds (accusés de téter les chèvres!); on disait de la poudre confectionnée à partir de ses racines qu'elle pouvait rendre invisible le sorcier qui la piétinait... Mais gare aux apprentis mages: c'est dans les racines que se concentre la plus grande dangerosité (70g de racine sèche suffisent à tuer un bœuf... Et je vous laisse consulter les commentaires sous cet article quant aux risques de contact avec sa sève).

Hellébore fétide, un forestier qui apprécie la lumière.

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte l'Hellébore fétide au micro de France Bleu Poitou

- Helleborus foetidus sur Tela-botanica