28/07/2017

28/07/2017

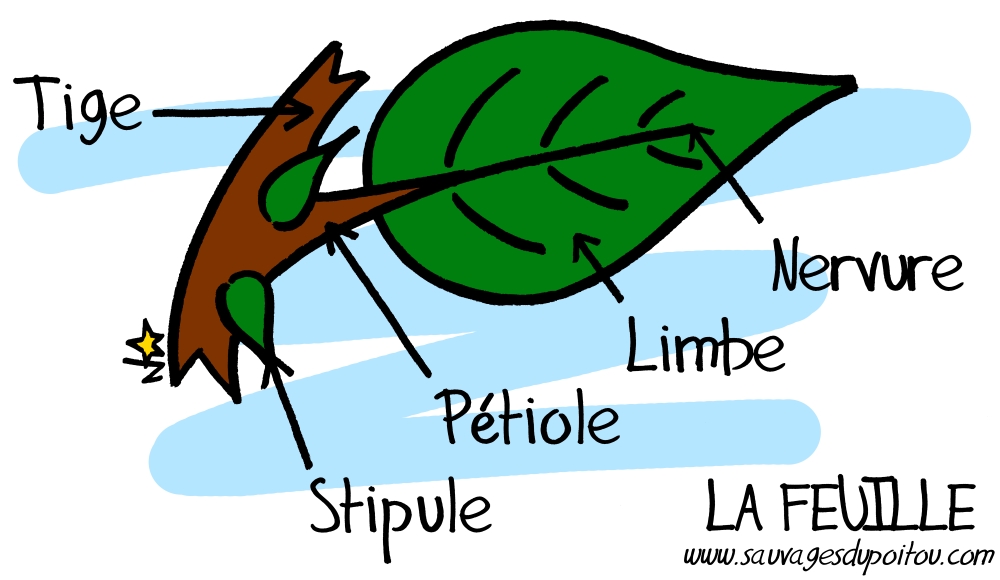

Cet article fait suite à «décrire les feuilles (1)» et «décrire les feuilles (2)», où nous avions respectivement appris à décrire les feuilles simples, puis les feuilles composées. Pour rappel, une feuille se présente ainsi à nos yeux:

La forme du limbe de la feuille, ainsi que le dessin des nervures, n'ont plus beaucoup de secrets pour vous (bien sûr, il reste toujours des secrets quelque part!). Reste à regarder de près la répartition des feuilles sur la plante...

Mais avant tout chose, rapprochons nous de la base du limbe et pointons nos loupes en direction du pétiole... Si pétiole il y a!

Mais... Vous n’avez plus de pieds Lieutenant Dan!

(Forrest Gump, Robert Zemeckis)

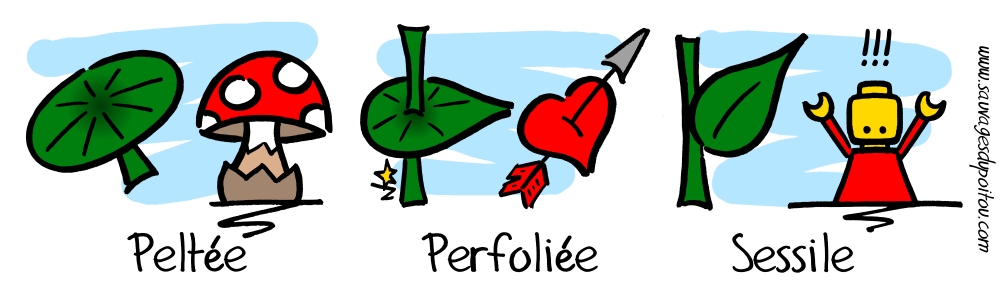

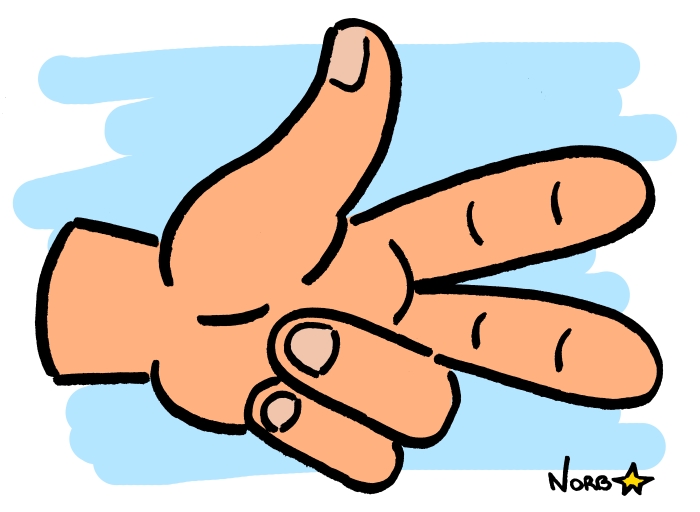

Le plus souvent, il y a un pétiole, et il n'y a pas grand chose de plus à dire de plus que la feuille est pétiolée. Certains cas particuliers méritent d'être gribouillés:

Peltée: le pétiole est fixé au centre du limbe.

Perfoliée: la tige semble transpercer le limbe.

Sessile: absence de pétiole.

Embrassante (ou Amplexicaule): la base de la feuille entoure la tige qui la porte.

Engainante: la base de la feuille est enroulée autour de la tige, formant une gaine plus ou moins cylindrique et/ou fendue.

Décurrente: la feuille se prolonge le long de la tige, vers le bas.

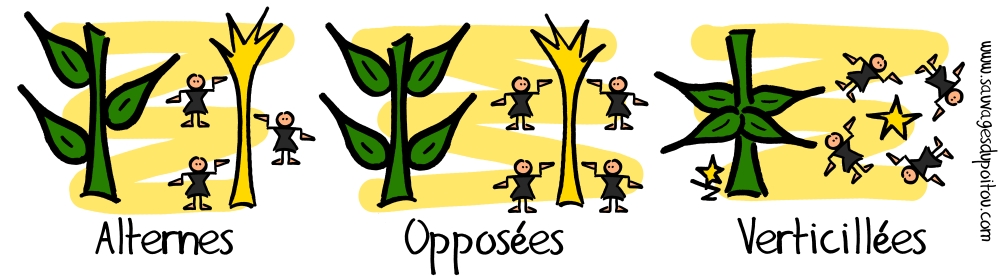

Rangeons nos loupes pour regarder l'allure générale de la plante. Son architecture doit beaucoup à la répartition des feuilles sur sa tige...

Les feuilles qui semblent directement issues des racines de la plante (au niveau du sol) sont appelées «radicales», celles rattachées à la tige (en l'air) «caulinaires». Jusque là, rien de très sophistiqué...

La disposition des feuilles est pourtant un sujet d'étude aussi profond que sérieux; d'ailleurs, les botanistes ne parlent pas de «disposition», mais de «phyllotaxie». À matière honorable, mot honorable! Les première études passionnées de l'implantation des organes sur le végétal remontent à l’Égypte ancienne... Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet en examinant quelques papyrus séculaires:

Prenez le temps qu'il faut pour retenir cette première ligne, qui recouvre tous les possibles:

Alternes: feuilles disposées une par une (une seule feuille par nœud).

Opposées: feuilles disposées deux par deux, face à face (deux feuilles par nœud).

Verticillées: feuilles disposées en couronne (au delà de deux feuilles par nœud).

La ligne suivante illustre quelques cas particuliers qui en découlent (la liste des cas particuliers, vous vous en doutez, n'est pas exhaustive):

Hélicoïdales: feuilles alternes disposées en spirale le long de la tige (disposition la plus courante).

Décussées: feuilles opposées, chaque paire est disposée à 90 degrés par rapport à celle qui la précède.

En rosette: feuilles regroupées et étalées à la base (au «collet») de la plante.

En dehors de la disposition verticillée (plus de deux feuilles disposées en couronne autour d'un nœud), l'ordonnance des feuilles dessine généralement une spirale le long de la tige. Peut être parce que les feuilles ainsi placées sont assurées d'un ensoleillement maximum... Quoi qu'il en soit, la nature semble avoir inventé les mathématiques: chaque espèce répond à une règle stricte, inscrite jusque dans ses gènes. Chaque feuille (ou chaque paire) pousse selon un angle précis par rapport à la feuille (ou à la paire) qui la précède.

Grand Plantain (Plantago major): feuilles ovales et entières, aux nervures parallèles, disposées en rosette, longuement pétiolées (on dit aussi que les pétioles sont «ailés», car ils sont bordés par deux parties minces de limbe)

Autre exemple de discipline géométrique : les feuilles de la Menthe à feuilles rondes sont opposées. La rotation entre chaque paire de feuilles marque un angle régulier de 90°. Cet agencement est suffisamment courant pour porter un nom spécifique: on dit que les feuilles sont décussées.

Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens): feuilles ovales (parfois presque orbiculaires), crénelées, reticulées, sessiles, opposées décussées.

Avec tout ça, impossible de dire que la mauvaise herbe fait désordre! Et vous l'avez sans doute remarqué, cette rigueur géométrique ne s'applique pas seulement aux feuilles; c'est elle qui sublime les fleurs (à travers la disposition de leurs pétales), les fruits, les cônes, etc. Songez à l'incroyable «mandala» dessiné par les écailles d'une pomme de pin.

Léonard de Vinci s'est intéressé en son temps à cette spectaculaire ordonnance du monde végétal. Il avait mesuré que dans la plupart des cas, l'angle («de divergence») entre deux feuilles ou deux pétales avoisinait les 137,5°. Dans le cas des feuilles, cet angle permet une occupation de l'espace et une exposition à la lumière optimales.

Certains d'entre vous auront peut-être reconnu un nombre célèbre: l'«angle d'or». Au même titre que le nombre d'or (1,618), à partir duquel il se calcule (angle d'or=360/nombre d'or²), l'angle d'or a permis aux architectes et aux artistes de s'appuyer sur les mathématiques pour insuffler la beauté harmonieuse du monde naturel dans leurs créations; et ce depuis l’Égypte ancienne (encore), les pyramides en étant la première application connue.

Nous voilà presque arrivés au terme de cette trilogie consacrée aux feuilles et au vocabulaire associé en botanique. Notez qu'au même titre que des adjectifs communs comme «court», «long», «vert», tous les mots que nous avons vus peuvent s'appliquer dans d'autres champs que celui de la feuille. Par exemple, le vocable étudié nous sera utile lorsque nous pointerons nos loupes du côté des fleurs: on observera des pétales lancéolés, d'autres obovales ou encore acuminés... Et après tout, libre à vous, au détour d'un périple en Égypte, de briller en disant des pyramides qu'elles sont parfaitement deltoïdes!

Les feuilles charnues de l’Orpin blanc (Sedum album) ressemblent un peu à des saucisses... En botanique, il faut aussi savoir improviser ! Elles sont aussi sessiles et disposées un peu n'importe comment. On peut utiliser le mot éparse pour décrire ce genre de répartition anarchique.

D'autres leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (1): feuilles simples

- Le vocabulaire de la botanique (2): nervures et feuilles composées

Pour aller plus loin:

17/06/2017

17/06/2017

Ornithogale des Pyrénées, Vouneuil-sous-Biard (86)

Loncomelos pyrenaicus (ex Ornithogalum pyrenaicum, Ornithogale des Pyrénées) appartient à la famille Asparagaceae (ex Liliaceae), au côté des Asperges, mais aussi du Muscari à Toupet, de la Dame d'Onze heures, du célèbre Muguet de mai ou de l’inénarrable Fragon déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou.

L'Ornithogale des Pyrénées est une espèce d'ombre ou de demi ombre qui colonise les sols riches et forestiers. Elle apparait après le tiercé gagnant des fleurs vernales, à savoir (dans l'ordre d'arrivée): Petite pervenche (Vinca minor), Anémone des bois (Anemone nemorosa) et Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta). Comme ces dernières, le spectacle de l'Ornithogale des Pyrénées est éphémère: ses parties aériennes disparaissent en moins de deux mois, puis la Sauvage roupille sous terre (elle est vivace de par son bulbe) jusqu'au printemps suivant.

Inflorescence en boutons de l'Ornithogale des Pyrénées: la saison de l'Aspergette commence!

Les ornithogales empruntent leur nom à une expression grecque: ornithos est l'oiseau, gala le lait. Le lait d'oiseau étant chose fantastique, il désignait chez les grecs une chose rare et merveilleuse! Si la rareté de notre Ornithogale des Pyrénées varie considérablement d'une région à une autre, sa magie ne fait aucun doute, où que l'on soit...

L'Ornithogale des Pyrénées est une Asparagacée, et c'est d'ailleurs en tant qu'«Asperge» qu'elle est le plus souvent connue, même si, botaniquement parlant, elle n'en est pas une (les Asperges appartiennent au genre Asparagus). Surnommée Aspergette ou Asperge des bois, l'Ornithogale des Pyrénées est une excellente comestible: ses jeunes pousses, crues ou cuites (plongées 5 minutes dans de l'eau bouillante), ont un goût agréable, bien que peu prononcé. Mais ceux qui ont eu la chance de goûter l'Aspergette se souviennent surtout de sa texture: tendre et croquante. Sous la dent, la Sauvage donne envie de crier à la merveille, ô lait d'oiseau!

Les récoltes toujours abondantes d'Ornithogale des Pyrénées en Poitou, région bénie des Dieux de l'Aspergette!

Quiche à l'Aspergette (journée Botanique & Cuisine avec Sauvages du Poitou et What's for dinner)

Je peux pas manger: j’ai les dents qui poussent.

(Marche à l’ombre, Michel Blanc)

Malheureusement pour nos assiettes (et heureusement pour notre Sauvage), l'Ornithogale des Pyrénées est protégée dans bon nombre de régions en France (liste complète sur Tela-botanica). Reste alors les étals des marchés au mois de mai, où l'Aspergette d'importation peut se vendre jusqu'à 10 euros le kilo (le lait d'oiseau est à ce prix). On peut aussi se procurer quelques bulbes en jardinerie, mais l’expansion des colonies d'Ornithogale reste lente (même si sa culture est plutôt facile), et les récoltes risque d'être maigres pendant plusieurs années.

Fleurs à six tépales de l'Ornithogale des Pyrénées, Vouneuil-sous-Biard (86)

Fruits (capsules à trois loges) de l'Ornithogale des Pyrénées, Béruges (86)

Les longues feuilles étalées en rosette basale disparaissent généralement dès la floraison. Au mois de juin, ne restent plus que les hampes tordues (le prix de la course à la lumière) garnies des capsules. Puis, longtemps, les tiges sèches perdurent seules, discrètes, mais ne manquant pas de rappeler au promeneur éclairé le goût du lait d'oiseau, et de lui promettre d'autres festins à venir!

Pour aller plus loin:

- Loncomelos pyrenaicus sur Tela-botanica

- Aspergette: des idées et des recettes sur le blog Sauvagement bon

- Salade de pâtes aux asperges des bois: une recette originale de La Cuisine de Gin

07/06/2017

07/06/2017

Dactyle aggloméré, Poitiers bords de Boivre

Holmes, vous ne résoudrez jamais cette enquête...Il est vrai que l'examen attentif d'un brin d'herbe revient un peu à tenter de couper un cheveux en quatre: les Poacées sont passées Maîtres dans l'art de la miniaturisation. Chez elles, le vent fait office de butineur et la danse des minuscules pièces florales tient lieu de parade nuptiale. C'est un chef d’œuvre de mécanique de précision qui attend l’observateur persévérant! Je vous recommande de (re)visiter notre article consacré à leurs inflorescences et au vocabulaire associé avant de vous lancer à la rencontre de notre Sauvage du jour.

(Sherlock Holmes, Guy Ritchie)

S’il était allergique aux graminées, ça le rendrait plus attachant je trouve.Dactylis glomerata est une plante riche en protéines. Si ses touffes grossières sont considérées comme de vulgaires herbes folles au jardin, la Sauvage est une fourragère appréciée dans les prairies de fauche ou les pâturages. Sa résistance à la sécheresse rend sa culture aisée (elle ne craint guère que l'humidité et quelques maladies cryptogamiques, dont le célèbre Ergot du seigle), pour le plus grand bonheur des éleveurs, mais aussi pour celui des vendeurs de mouchoirs: le pollen de Dactylis glomerata, hautement volatile, est en partie responsable des concerts d'éternuements et des rivières de larmes de ceux qui souffrent du rhume des foins à la belle saison!

(L’âge de glace, Chris Wedge et Carlos Saldanha)