21/12/2016

21/12/2016

Baies rouges du Fragon au cœur de l'hiver poitevin

Ruscus aculeatus (Fragon ou Fregeon en poitevin-saintongeais) appartient à la famille Asparagaceae (ex Liliaceae) dans les classifications récentes. La Sauvage doit son nom de clan aux Asperges; difficile au premier coup d’œil de trouver un air de famille dans cet assemblage hétéroclite, où Fragon et Asperges côtoient les Agaves, les Scilles, les Jacinthes ou les Muscaris! À ce jour, la mise en ordre des anciennes Liliaceés ressemble à un jeu de chaises musicales sur fond de sables mouvants, et la partie est loin d'être terminée...

Jeune pousse de Fragon: comme un petit air d'Asperge...

Peu importe, le Fragon brille avant tout pour son originalité, et non pour ses ressemblances avec telle ou telle Sauvage. Mais si l'on devait lui trouver un faux frère dans le règne végétal, ce serait plutôt le Houx (Ilex aquifolium de la famille Aquifoliaceae). Si bien que Ruscus aculeatus est surnommé Petit Houx, et que son nom de Fragon dérive du bas latin frisco, l’appellation gauloise du Houx. Si le Houx est un petit arbre, le Fragon n'est qu'un sous-arbrisseau, forcément vivace, qui aime les sols ombragés et bien drainés des forêts de plaine et de montagne.

Petit houx (en haut, «vrai» Houx juste en dessous), trop grand pour être une herbacée, trop petit pour être un arbuste: tel est le sort du sous-arbrisseau!

Fleur verdâtre (6 tépales) du Fragon, portée par un cladode, c'est à dire un rameau aplati tel une feuille.

Seuls des tiges ou des rameaux peuvent supporter des fleurs. CQFD: si les feuilles du Fragon portent les fleurs, c'est qu'elles ne sont pas des feuilles! Mais en botanique comme en magie, rien n'est jamais définitivement tranché: le Fragon a bien des feuilles, mais pas là où on s'attend à les trouver. La petite épine disposée au bout de chaque cladode est une feuille, si réduite qu'elle ne peut plus assurer ses fonctions chlorophylliennes (c'est souvent le cas chez les Asparagaceae). En quelque sorte, chez le Fragon, les feuilles sont des rameaux et les épines sont des feuilles!

Bouquet de Fragon, Poitiers bords de Boivre

C'est au cœur de l'hiver que l'excentricité du Fragon est la plus manifeste: les baies rouges des pieds femelles suspendus aux cladodes donnent l'impression de léviter à quelques centimètres de la tige. Un œil peu averti les confondra peut être avec les fruits du Houx, et la branche terminera dans un salon à la veille de Noël, décorant le manteau de la cheminée.

Si le goût de la cueillette vous prend, soyez vigilant: le Fragon est un plante commune dans l'ouest (c'est le cas en Poitou) et le sud du pays, mais tend à se raréfier au centre, et surtout à l'est et au nord de la France. Le Fragon est même placé sous divers statuts de protection dans plusieurs régions et départements. Renseignez vous avant de lui soustraire quelques branches, il se pourrait que vous soyez tombé sur un trésor qui mérite la plus grande bienveillance.

Fragon en automne: un attrape feuilles mortes et un abri sûr pour les oiseaux.

Si votre territoire le permet, le prélèvement d'une poignée de rameaux (avec modération, la croissance du Fragon étant somme toute assez lente) peut vous permettre de fabriquer un balai de fortune, ou un hérisson de ramonage pour entretenir la cheminée. Le Fragon est d'ailleurs nommé Butcher’s broom («balai du boucher») outre manche (à balai): on pensait autrefois qu'en plus de servir d'ustensile de ménage, les parties aériennes de la Sauvage contenaient une huile essentielle capable de freiner la prolifération des bactéries. Idéal pour nettoyer le plan de travail d'un coupeur de steak! Mais peut-être préférerez vous simplement placer quelques tiges sur votre panier à provision, les épines tenant à l'écart les souris chatouilleuses.

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte le Fragon au micro de France Bleu Poitou

- Ruscus aculeatus sur Tela-Botanica

- Un article du blog Books of Dante sur l'usage médicinal du Fragon Petit Houx à travers l'histoire

- Composition chimique et propriétés du Fragon sur le site Phytomania

10/12/2016

10/12/2016

Lunaire annuelle ou Monnaie-du-Pape, Poitiers

Lunaria annua (Lunaire annuelle ou Clefs-de-montre en poitevin saintongeais) appartient à la grande famille Brassicaceae (ex Crucifères, pour leurs fleurs en croix), aux côtés des célèbres choux, colzas, radis, navets, roquettes ou moutardes... La Sauvage doit son nom à ses fruits circulaires (un botaniste dirait «orbiculaires»), ronds comme la lune. Lorsqu'ils s'ouvrent en automne, subsiste la cloison centrale seule, quasi translucide. Outre manche, on nomme la Sauvage Honesty («honnêteté»), pour ses sachets de graines transparents qui ne mentent pas quant à leur contenu!

Siliques de la Lunaire annuelle: on parle plutôt de silicules lorsque ceux-ci sont aussi large que haut, ce qui est la cas ici.

Tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or...

(Pirates des Caraibes - la malédiction du Black Pearl, Gore Verbinski)

Mais peut-être vous a-t-on présenté la Sauvage sous un autre nom: si elle est la Lunaire annuelle pour les poètes et les loups garous, elle est plus connue auprès des banquiers et des curés comme étant la Monnaie-du-Pape! Peut-être pour plaisanter sur le côté factice de ce trésor, à l'image des pièces frappées par l’État pontifical qui avaient peu de valeur en dehors de leur juridiction... D'autres auraient dit Chinese coins («pièce de monnaie chinoise», c'est à dire pas grand chose), un des noms de la Sauvage aux États-Unis. L'expression des richesses de Dame Nature étant généralement regardée d'un œil suspicieux — quand bien même celles ci prennent l'apparence d'argent sonnant et trébuchant — Lunaria annua est également surnommée Médaille de Judas: une référence aux pièces d'argent que Judas reçu pour trahir Jésus. Mauvaise herbe, mauvaise monnaie?

Lunaire annuelle, Poitiers bords de Boivre

Mais revenons à notre latin: Lunaria annua, comme son nom ne l'indique pas, est une bisanuelle (c'est pourquoi certains préfèrent la nommer Lunaria biennis). Elle produit de larges feuilles la première année (un peu à l'image de l'Alliaire officinale, une autre brassicacée), puis dresse ses tiges fleuries (jusqu'à 1 mètre de hauteur) au printemps la deuxième année.

Feuilles de la Lunaire annuelle la première année: longuement pétiolées, ovales, cordiformes, inégalement (plus ou moins) et grossièrement dentées.

Lunaria annua apprécie les sols riches et bien drainés. Si la Sauvage est originaire du bassin méditerranéen, elle s'est naturalisé de partout sur la planète en climat tempéré (son expansion doit beaucoup à son importation dans les jardins d'ornement). Notons toutefois que Lunaria annua n'est pas une espèce problématique ou envahissante, malgré ses semis spontanés efficaces qui assurent la pérennité de ses colonies d'une année à l'autre.

Lunaire vivace (Lunaria rediviva), l'autre sélénite!

Il existe une autre Lunaire vivace, Lunaria rediviva aux feuilles finement dentées, toujours pétiolées (les feuilles supérieures de Lunaria annua sont sessiles), aux fleurs odorantes et aux fruits lancéolés. Mais la répartition de Lunaria rediviva reste très limitée: on peut la dénicher, avec beaucoup de chance, à l'ombre des forêts pyrénéennes, alpines, du Massif central ou de l'extrême est de la France (elle est placée sous un statut de protection dans bon nombre de régions françaises, et n'a jamais été recensée à l'état sauvage en Poitou).

Fleurs pourpres et inodores de la Lunaire annuelle: 4 grands pétales en croix et 4 sépales dressés.

Moi je veux des clairs de lune, des fleurs, des douceurs et des mecs qui me serrent dans leurs bras!

(Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes)

Lunaria annua intéresse les papillons, et plus particulièrement certains Piéridés qui ont pour habitude d'abandonner leur progéniture aux bons soins des Brassicacées. Ainsi, il n'est pas rare de voir l'Aurore (Anthocharis cardamines) marcher sur la Lune; un papillon de jour dont on a déjà conté quelques amours, us et coutumes dans les articles consacrés à la Cardamine des prés (Cardamine pratensis) et à l'Alliaire officinale (Alliaria petiolata).

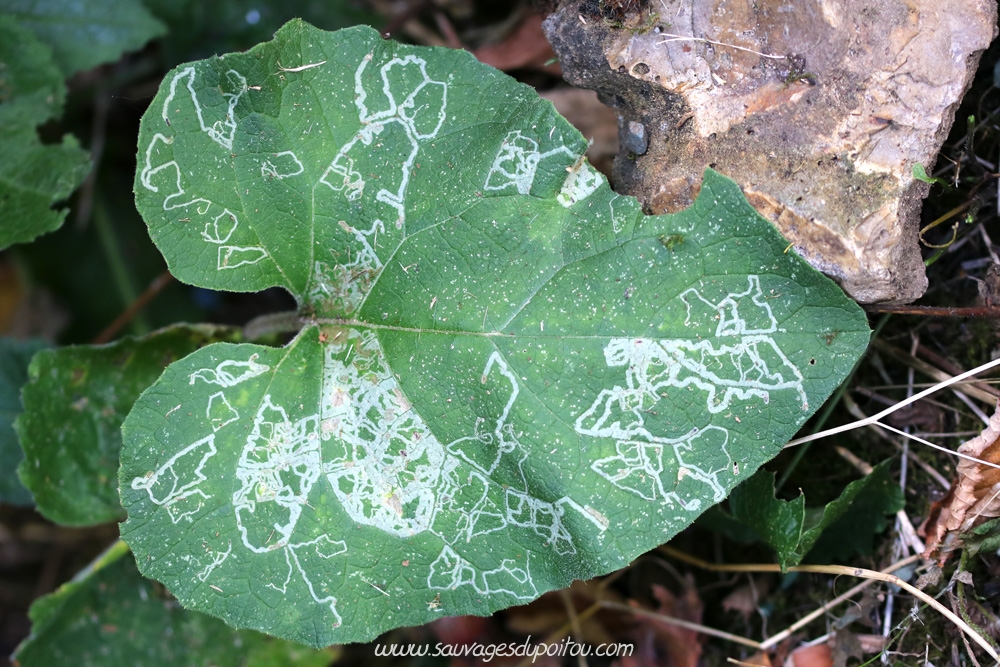

Une cartographie de la Lune dessinée à même la Lunaire annuelle par une «Mineuse», la larve d'une petite mouche (peut-être Liriomyza brassicae qui se régale des feuilles de certaines Brassicacées).

Lunaria annua est comestible, bien que très amère, riche en vitamine C. Mais la Sauvage doit surtout sa réputation à sa beauté plastique: ses cultivars monstrueux (dans le sens botanique, je n'ai rien contre eux) aux fleurs blanches ou aux feuilles veinées de blanc sont aujourd'hui «monnaie courante» dans les parcs et les jardins. Ses fruits circulaires, lorsqu'ils ne sont pas picorés par les oiseaux, sont récoltés pour dresser de jolis bouquet secs, évoquant une guirlande de lunes aux uns ou une bourse bien remplie aux autres!

Pour aller plus loin:

- Lunaria annua sur Tela-botanica

Monnaie-du-Pape: je suis riche!

16/11/2016

16/11/2016

Rue odorante, Poitiers chemin de la Cagouillère

Ruta graveolens (Rue odorante ou Rue fétide) appartient à un clan peu représenté sur le sol français (6 espèces sauvages), les Rutaceae. Une famille pourtant loin d'être anecdotique pour l'homme: du côté des tropiques, les rutacées comptent dans leurs rangs les célèbres citronniers (Citrus limon), orangers (Citrus sinensis) ou mandariniers (Citrus nobilis)...

Je viens du sud, et par tous les chemins, j'y reviens...

(Michel Sardou)

La Rue odorante est une vivace qui affectionne les sols secs, pauvres et calcaires, comme les garrigues du midi de la France. Un mur bien exposé peut suffire à ses tiges ligneuses. La Sauvage dresse ses corymbes de fleurs entre mai et juillet, offrant à l'observateur patient un spectacle étonnant: lentement, les étamines se redressent les unes après les autres pour féconder le pistil au centre de la fleur. En atteignant le centre, chaque étamine heurte l'étamine qui la précède dans ce manège amoureux, lui commandant de revenir à sa place... En somme, c'est un peu comme si les étamines battaient un tambour!

Roulements de tambour sur les fleurs de la Rue odorante: 5 pétales et 5 sépales pour la fleur située au centre de l'inflorescence, 4 pétales et 4 sépales pour les autres.

Feuilles glauques et pennatiséquées de la Rue odorante ... Qui s'y frotte s'y brûle!

Mais la Rue odoranteest surtout une médicinale célèbre, utilisée à des fins variées et contradictoires à travers l'histoire: antidote aux poisons, aux piqures d'araignées, de serpents, de scorpions, mais aussi contre les morsures de chiens enragés, remède désespéré contre la peste ou l'hypocondrie, aphrodisiaque, à moins que ce ne soit l'inverse (je vous invite à parcourir l'article truculent du site Books of Dante: Rue, herbe de grâce)...

Sa réputation la plus solide repose cependant sur ses qualités abortives. A tel point qu'on déconseillait jadis au femmes enceintes de frôler la plante, au risque de perdre leur enfant! La légende était délibérément exagérée: c'est une intoxication par ingestion qui peut mettre un terme à une grossesse, de par les violentes contractions abdominales qu'elle cause... Malheureusement, cette «Interruption Végétale de Grossesse» risque également de coûter la vie à celle qui tente la potion. C'est ainsi que Julia Titi, la fille de l'empereur romain Titus, passa de vie à trépas.

On a la coupable. Je ne vous l'ai pas présentée.

(RRRrrrr !!!, Alain Chabat)

C'est peut-être à cette faculté de provoquer un retour brutal des règles chez la femme que Ruta graveolens doit son nom, ruta dérivant de reô, «couler» en grec. Devenue la «Rue», parfois même l'«Herbe de la rue» (c'est donc elle), il n'en fallait pas moins à la Sauvage pour se tailler une réputation d'avorteuse et de mauvaise graine. Lors de l'installation de l'espace botanique au cœur du jardin des plantes à Paris, elle est mise sous cage pour éviter que les prostituées ne viennent la voler! Longtemps, la Sauvage est prescrite sous le manteau (ou plutôt sous la soutane) à des femmes désespérées...

La Rue odorante ou Herbe de la rue, Herbe de grâce, Rue des chèvres, Rue domestique ou Rue des jardiniers...

Bref, la Rue odorante est un peu diablesse... Même s'il parait que la Sauvage a également le pouvoir de repousser les sorcières. En 1921, la France tente de mettre un terme à son usage délétère en instaurant une loi qui interdit sa culture dans les jardins. La répression fut sans doute efficace, car de nos jours, la Rue fétide est très loin de courir les rues (manquer ce jeu de mot eût été blasphématoire).

Dans son inventaire (Les plantes sauvages et leurs milieux en Poitou Charentes), le botaniste Yves Baron ne déniche que quelques rares pieds spontanés dans le Poitou: à Bonnes (86), Mondion (86) et Poitiers. Mais ils se sont peut-être échappés des habitations alentour. A l'état indigène, c'est à dire non introduit par l'homme, la Rue odorante est devenue une espèce exceptionnellement rare dans tout le pays.

Les fruits (capsules) de la Rue odorante, Poitiers

Pourtant, cette espèce ne vous est certainement pas inconnue: maintenant que la Loi Veil protège les femmes des pratiques clandestines, la Sauvage peut enfin laisser derrière elle ses vieilles casseroles et faire son retour sur les étals des jardineries. Il y a peu, je croisais dans les rayons d'un supermarché quelques pieds de Rue odorante en godets. Au dessus, un panneau flanqué du slogan «Herbe repousse chat» aguichait les jardiniers agacés par les félins qui grattent leurs semis; car il parait que les chats (qui sont un peu sorciers, mais aussi les rats, les vipères, les puces, les pucerons, que sais-je encore...) détestent l'odeur de la Sauvage. A chaque époque, ses peurs: si l'on plantait jadis la Rue odorante pour se prémunir des magiciennes et du mauvais œil, on la plante aujourd'hui pour repousser les bestioles en tout genre, effrayantes ambassadrices de la non moins effrayante biodiversité!

Pour aller plus loin:

- Ruta graveolens sur Tela botanica