20/08/2018

20/08/2018

Reine-des-prés, Nouaillé-Maupertuis (86)

Filipendula ulmaria (Reine-des-prés) appartient au clan Rosaceae, celui des Roses et des Ronces bien sûr, mais aussi celui des célèbres Cerisiers, Pommiers, Poiriers et autres géants producteurs de fruits. Une famille incontournable pour l'alimentation humaine, à qui la Reine-des-prés fait honneur, même si sa consommation est aujourd'hui tombé en désuétude: comestible, elle a servi a aromatiser desserts, glaces, boissons, confitures, dentifrices même! Plus simplement, l'infusion de ses fleurs (récoltés avant leur épanouissement puis séchées) présente un parfum proche de l'amande. La tisane de ses parties aériennes (feuilles surtout) vendue dans le commerce, bien qu'agréable, présente moins de saveur.

Des petites fleurs à cinq pétales (réunies en corymbes), des feuilles composées (imparipennées et doublement dentées), des stipules exubérants (demi-circulaires et dentées) sont autant de caractéristiques qui marquent l’appartenance au clan Rosacée.

Filipendula ulmaria: uImaria serait tiré de «Ulmus», l'Orme, ses folioles ressemblant aux feuilles de l'arbre.

Je te laisse en train de barboter et vingt ans après, je te retrouve encore dans l'eau.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

La Reine-des-prés est une vivace qui colonise les prairies humides, les mégaphorbiaies baignées de soleil, les lisières d'aulnaies où elle côtoie d'autres géantes (jusqu'à 1m50 de hauteur pour la Reine-des-prés) comme l'Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), l'Angélique sylvestre (Angelica sylvestris) ou la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum). Elle signe les sols engorgés en eau et en matière organique végétale: si vous voulez en faire la culture, il vous faudra lui trouver une parcelle fraiche, riche où elle ne connaitra jamais la soif.

Sous terre, les tubercules de la Reine-des-prés (également comestibles, bien qu'amers) semblent pendus à un réseau de fibres: la Sauvage leur doit son nom scientifique Filipendula, littéralement «suspendu à un fil» en latin.

Très mellifère, la Reine-des-prés est aussi surnommée «Plante aux abeilles».

A milieu du 19ème siècle, l'Abbé Obriat (Haute Marne) s'intéresse à l'usage médical de la Reine-des-prés, propulsant la Sauvage au panthéon des grandes médicinales. Le religieux utilise largement la plante — alors connue sous le nom de Spirée (à cause de ses fruits spiralés) — pour ses vertus diurétiques et anti-rhumatismales. D'autres hommes de science poursuivent l'investigation, mettant en évidence l'acide spirique concentré dans la plante, à partir duquel sera synthétisé un des principes actifs les plus célèbres au monde, et de loin le plus consommé: l'acide acétylsalicylique. C'est ce dernier que la firme Bayer dépose (1899) sous le nom d'«Aspirine», en hommage à la «Spirée». Ainsi, à l'aube du 20ème siècle, la Reine-des-prés devient aussi la reine des pharmacies!

Fruits (akènes) en spirale de la Reine-des-prés: La Spirée qui inspira l'Aspirine!

C'est l'heure des médicaments, l'heure des médicaments!

(Vol au-dessus d'un nid de coucou, Miloš Forman)

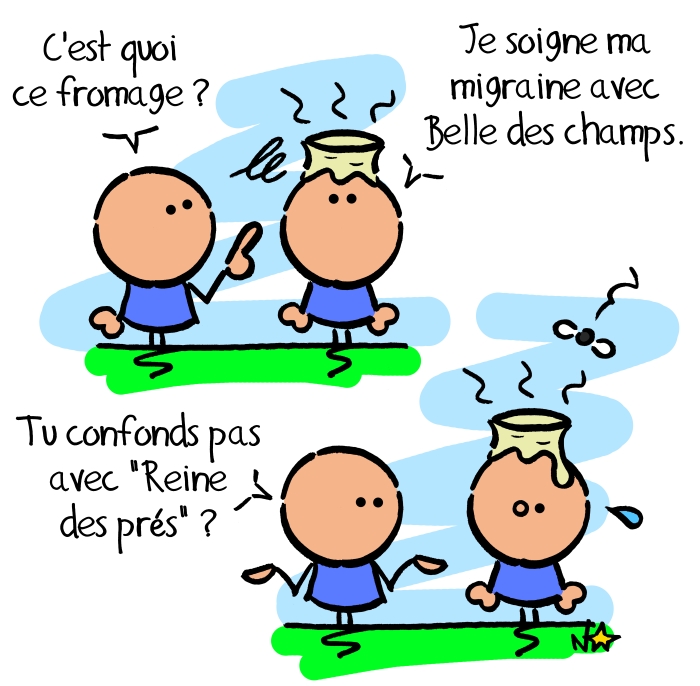

Même si la Reine-des-prés n'est pas un cachet d'Aspirine, sa consommation est à proscrire pour toute personne qui serait allergique au médicament. Cette précaution étant prise, la Sauvage reste une incontournable des herboristeries (ses sommités fleuries sont inscrites à la liste A de la Pharmacopée française), généralement utilisée dans le traitement des douleurs articulaires mineures, voir des maux de tête, des courbatures ou des états grippaux...

Ses vertus diurétiques on font également la reine des «tisanes régimes». Rafraichissante dans les cas d'acidité gastrique ou d'ulcères (causés par un excès d'Aspirine?!), on pourrait penser qu'il n'y a guère que les chagrins d'amour qu'elle ne peut soulager (pour soigner ces derniers, songez plutôt à un bouquet de Sauge!).

Et puisqu'on évoque les liens familiaux, approchons nous d'Olivier Pouvreau, lépidoptériste de Sauvages du Poitou, qui semble avoir repéré quelques paires d'ailes virevoltant autour de notre Reine-des-prés...

Parmi les nombreux insectes gravitant autour de Filipendula ulmaria, il est un papillon dont le nom est un peu trompeur : le Nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino) aurait dû s’appeler Nacré de la reine-des-prés puisque celle-ci correspond à la plante-hôte larvaire préférée de sa chenille.

Nacré de la sanguisorbe : une allure générale élancée et une bordure marginale noire continue au dessus des ailes.

Nacré de la sanguisorbe : une cellule entièrement jaune au dessous des ailes.

Ce papillon, très rare en Poitou (seulement deux stations connues dans la Vienne), plus commun en altitude (en Auvergne par exemple) est inféodé aux prairies humides où croît sa reine préférée. Le Nacré de la sanguisorbe passe facilement inaperçu car de nombreux voisins lui ressemblent comme deux gouttes d’eau. Le Nacré de la ronce (Brenthis daphne) notamment, assez commun en Poitou, joue son frère jumeau et fait tourner en bourrique les lépidoptéristes en herbe quand il s’agit de les différencier… Aussi, l’équipe de Sauvages du Poitou vous livre quelques clés utiles au cas où vous auriez affaire à ce terrible cas de conscience!

Nacré de la ronce : une allure générale ronde et des taches noires marginales distinctes au dessus des ailes.

Nacré de la ronce : une cellule envahie de brun au dessous des ailes.

Pour aller plus loin:

- Filipendula ulmaria sur Tela-botanica

- Filipendula ulmaria : identification assistée par ordinateur

- Filipendula vulgaris sur Tela-botanica

- Filipendula vulgaris : identification assistée par ordinateur

- La Reine-des-prés à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

Le port forcément royal de la Reine-des-prés, Poitiers bords de Boivre

21/06/2018

21/06/2018

Anthyllide vulnéraire, Vouneuil-sous-Biard (86)

Anthyllis vulneraria (Anthyllide vulnéraire) appartient à la famille Fabaceae (ex Légumineuses), au côté des Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses... Autant de Sauvages aux feuilles généralement composées et aux fleurs irrégulières caractéristiques (voir notre article complet sur le sujet), dites «papilionacées». Des papillons, les Fabacées en ont capté toute l'élégance. Mais l'Anthyllide vulnéraire a troqué le clinquant contre le bizarre, optant pour une floraison des plus originale: la Sauvage regroupe ses fleurs en d'étranges capitules, à la manière d'un trèfle un peu dégarni (elle est parfois surnommée le «Trèfle des sables» ou «Trèfle jaune»), sur des têtes cotonneuses. L'Anthyllide vulnéraire tire d'ailleurs son nom de la pilosité de ses calices, anthos étant la fleur en grec, et ioulos le duvet.

Fleurs «papilionacées» de l'Anthyllide vulnéraire, comme plantées sur une boule de coton: une corolle formée d'un étendard, de deux ailes latérales d'une carène au centre.

Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible.

(Mr. Nobody, Jaco van Dormael)

L'Anthyllide vulnéraire colonise les plateaux calcaires et les pelouses arides (pH élevé). Tantôt décrite comme annuelle, tantôt comme vivace, la belle n'a probablement pas encore fait son choix... De même pour la couleur de ses fleurs (à observer entre juin et septembre) qui varient du jaune au rouge, en passant par le blanc, en fonction des régions et surtout selon ses envies.

Autogame, l'Anthyllide vulnéraire est apte à faire des bébés toute seule. Il n'étonnera personne qu'un tel polymorphisme, combiné à des capacités d'auto-reproduction, finisse par fixer ici et là de nombreuses sous espèces localisées (surtout dans les hot spots de biodiversité comme les Alpes, les Pyrénées, le midi de la France ou la Corse), pour la plus grande joie des botanistes qui pensaient avoir fait le tour de la question.

Fleurs jaunes ou blanches, teintées de rouge de l'Anthyllide vulnéraire

L'Anthyllide vulnéraire n'est pas pour autant boudée par les butineurs. Loin de là: les amateurs de photographie peuvent planter leurs trépieds à ses côtés, le spectacle est assuré tout l'été. Autogame donc, mais aussi allogame (fécondée par les insectes)... L'Anthyllide vulnéraire a décidément du mal à choisir. Elle aurait de toute façon tort de le faire puisqu'elle cumule tous les avantages!

L'Anthyllide vulnéraire: une Sauvage indépendante... Mais rarement seule!

L'Anthyllide vulnéraire renferme des tanins, des saponines, du mucilage, des flavonoïdes et des acides organiques. Un cocktail généralement considéré comme impropre à la consommation (rien de dramatique, elle serait légèrement laxative), mais suffisamment riche lui permettre de se tailler une réputation de plante médicinale, et ce depuis la Grèce antique. Pour rappel, «vulnéraire» désigne ce qui est propre à la guérison des plaies ou des blessures: essentiellement, la Sauvage fut utilisée en application externe (cataplasme) pour ses qualités cicatrisantes, désinfectantes et anti-inflammatoires. Ainsi, elle était autrefois prescrite pour soigner les brûlures, les plaies et autres bosses.

Feuille alternes, composées imparipennées et pubescentes de L'Anthyllide vulnéraire: 3 à 5 folioles, la terminale étant la plus grande... Comme une grosse bosse?

L'Anthyllide vulnéraire entrait dans les bouquet permettant de produire le «thé suisse», ou «vulnéraire suisse», une potion végétale jadis vendue par les colporteurs pour traiter et soigner les commotions. La recette du thé suisse variant en fonction des intuitions de l'herboriste (parfois du charlatan) qui le confectionnait, l'efficacité du breuvage fut remis en cause et la pratique peu à peu oubliée. Si la médecine contemporaine ne retient pas grand chose de l'Anthyllide vulnéraire, reste que les lépidoptéristes, à l'instar d'Olivier Pouvreau pour Sauvages du Poitou, lui réservent une place d'honneur bien méritée...

Dans la chaleur écrasante d’une ancienne carrière calcaire, les bouquets d’Anthyllides s’épanouissent comme autant de petites coupoles jaunes et rouges. Nous sommes le 29 juin 2015, une vague de canicule s’est abattue sur la France. Dans cette fournaise, les Anthyllides ont droit à un curieux visiteur: un minuscule papillon s’évertue à passer de fleur en fleur, y déposant à chaque fois de microscopiques œufs blancs verdâtres. Il est alors facile de s’assurer de l’identité de ce lilliputien. Avec un peu d’habitude, on identifie la famille de l’insecte: il s’agit là d’un Lycaenidae, la grande famille des Cuivrés, des Thècles et des Azurés (les «petits papillons bleus»). Vu le milieu (ancienne carrière), la taille infime de l’insecte (ce qui fait de lui le plus petit Azuré de France) et étant donné que notre Sauvage lui sert de plante-hôte larvaire, il s’agit bien de Cupido minimus, l’Argus frêle. On pourrait éventuellement le confondre avec un de ses cousins poitevins, l’Azuré de la faucille (Cupido alcetas) dont on peut croiser certains spécimens minuscules, mais ce dernier préfère en général les milieux mésophiles, ce qui fait que les deux espèces ont peu de chances de se croiser.

Argus frêle sur Anthyllide vulnéraire

Vous ne rencontrerez pas facilement l’Argus frêle. En Poitou, c’est un habitant des pelouses sèches, des coteaux calcaires, des anciennes carrières où s’épanouit l'Anthyllide vulnéraire, son unique plante-hôte larvaire. De plus, avec sa petite voilure, il passe volontiers inaperçu, d’autant que ses couleurs sont plutôt ternes: avec un dessous gris à ocelles noirs et un dessus très sombre, on est très loin du bariolage carnavalesque d’un Machaon! Dans nos contrées, l’Argus frêle apparaît en juin en deux générations. La chenille est myrmécophile (elle vit en association avec certaines fourmis), comme presque toutes celles des Lycaenidae. Elle finira son développement au printemps de l’année suivante après avoir passé l’hiver en diapause, enroulée dans une feuille sèche ou dans le sol. Fait notable: entre son réveil printanier et sa nymphose, la chenille ne se nourrit pas, ce qui fait qu’elle aura passé de longs mois sans s’alimenter. Ce comportement constitue un trait commun caractérisant les espèces du genre Cupido. En résumé: imago minuscule et terne, chenille pénitente... L’argus frêle ne serait-il pas un adepte de la sobriété volontaire?

Argus frêle: le plus petit Azuré de France, à peine plus gros qu'une mouche!

Pour aller plus loin :

- Anthyllis vulneraria : identification assistée par ordinateur

- Anthyllis vulneraria sur Tela-botanica

Anthyllide vulnéraire et Ophrys de l'Argenson (Ophrys argensonensis), un tableau des prairies calcaires poitevines en été (Vouneuil-sous-Biard, 86)

15/04/2018

15/04/2018

Fleur de la Renoncule scélérate: gare au rire jaune!

Ranunculus sceleratus (Renoncule scélérate) appartient à la famille nombreuse Ranunculaceae, dont le nom viendrait du latin Rena, «grenouille», à cause de l'attrait pour l'eau de certains de ses membres. Tel est le cas de la Renoncule scélérate et de certaines de ses consœurs que nous avons déjà croisé sur Sauvages du Poitou, telles que la Ficaire (Ficaria verna), la Renoncule rampante (Ranunculus repens) ou le Populage des marais (Caltha palustris)... Autant de «Boutons d'or» qui ne craignent pas (voir raffolent) de la baignade.

Grenouille dans une autre vie, Renoncule scélérate dans celle-ci!

Mais ne faisons pas trop vite de toutes les Renonculacées des pirates: dans ce clan, l'originalité est de mise et les exceptions font la règle. Reste que la plupart d'entre elles se plaisent à jouer les empoisonneuses, et Ranunculus sceleratus excelle en la matière. Avec ses feuilles basales qui rappellent celles du céleri (certains l'appellent Renoncule à feuilles de céleri), la Sauvage est un piège redoutable pour le bétail comme pour l'apprenti cueilleur...

Tige creuse et feuilles à trois lobes de la bien nommée «Renoncule à feuilles de céleri»

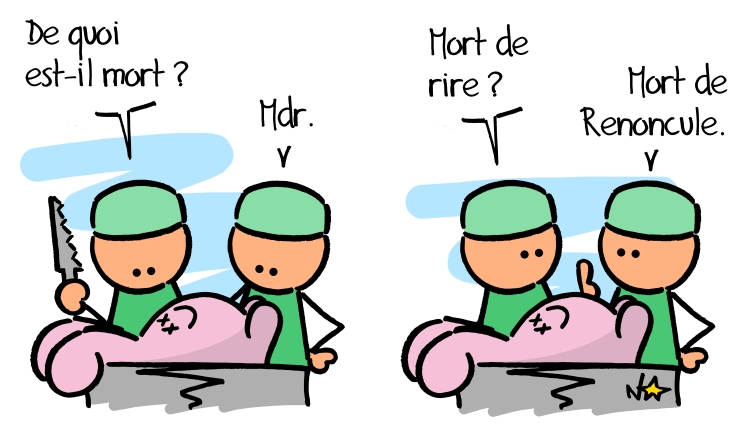

- Je suis mort de rire!

- Si seulement c'était vrai...

(Hercule, Walt Disney)

Au Moyen Âge, Ranunculus sceleratus était plus connue sous le sobriquet de «Céleri du rire». Toxique, la belle n'a pourtant rien d'une blague: son ingestion peut provoquer des troubles neurologiques, cardiaques, respiratoires ou digestifs chez le bétail. Chez l'homme, elle provoque — entre autres réjouissances mortelles — une contraction de la bouche et des joues, imposant un sourire forcé au malheureux qu'elle empoisonne. Pour certains auteurs, Ranunculus sceleratus correspond à la plante assassine autrefois nommée Sardonia par les romains (pour d'autres, Sardonia pourrait être la terrible Oenanthe safranée, Oenanthe crocata, ou plus simplement la Renoncule sarde, Ranunculus sardous), d'où serait tirée l'expression «rire sardonique», un rire marqué par la douleur qui suscite plus l’horreur qu'une franche partie de rigolade.

Appliquée longuement sur la peau, Ranunculus sceleratus peut provoquer des cloques. A l'image d'une autre Renonculacée bien connue, la Clématite vigne blanche (Clematis vitalba), la Renoncule scélérate fut utilisée jadis par les mendiants pour s'infliger des ulcérations afin de susciter la pitié des badauds; elle aussi fut surnommée l'«Herbe aux gueux». Notez que la nature est bien faite: s'il vous prenait l'envie folle de la brouter, son âcreté vous brûlerait probablement la langue avant que la Sauvage ne vous transforme en un triste clown. De même pour le bétail qui boude généralement — et heureusement — ses fleurs fraiches (la Sauvage perd sa toxicité une fois coupée et séchée dans les foins). On rapporte qu'un certain Dr. Krapf, alors médecin d'un Duc de Toscane, en fit jadis lui même la périlleuse expérience:

«Après avoir mâché des feuilles, il éprouva d'abord une salivation abondante : bientôt sa langue s'enflamma, s’écorcha, son extrémité était crevassée, elle ne recevait plus l'impression des saveurs; les dents agacées étaient douloureuses et les gencives gonflées de rouge saignaient au moindre attouchement.» (Dictionnaire des sciences médicales, tome 47)

Ce même Dr. Krapf poussa l'exploration jusqu'à avaler une fleur entière à la fin d'un bon dîner. Faute de se poiler, l'homme de science éprouva quelques symptômes forts désagréables:

«Il ne tarda pas à ressentir en divers endroits du bas-ventre des douleurs des plus incommodes, et d'une nature inexprimable, mais qui se faisaient sentir très vivement; un quart d'heure après, il eut un léger évanouissement et des mouvements convulsifs de longue durée dans l'intérieur du bas-ventre.» (Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse, M. le Baron de Haller)

Pour la petite histoire, le médecin poussa la bouchon jusqu'à ingérer quelques gouttes du suc de la plante qui le laissèrent dans un état pire que les précédents. Après quoi, c'est son chien qui continua malgré lui ces douloureuses expérimentations.

Petites fleurs jaunes de la Renoncule scélérate, Poitiers bords de Boivre

Je suis une fosse à purin... Non, pire que ça: je suis la pourriture qui se nourrit de la fosse à purin.

(Le mariage de mon meilleur ami, P.J. Hogan)

Reste le plaisir de la contemplation, qui ne devrait pas nous convulser les yeux: Ranunculus sceleratus est une annuelle qui pointe ses jolis boutons d'or entre avril et septembre. Plutôt présente en Poitou (à l'exception de la Charente) comme dans le nord du pays, les colonies de la Sauvage se font plus parsemées dans la moitié sud; elle est même une rareté en région Rhône-Alpes où elle bénéficie d'un statut de protection. Ranunculus sceleratus affectionne tout particulièrement les eaux riches en matière organique animale: les mares, les fossés, les rigoles où se déversent purins, lisiers... Une fosse septique ou une station d'épuration sont pour elle des lieux de villégiature. Reste-t-il encore un drôle qui rêverait d'en faire sa salade?

Pour aller plus loin:

- Ranunculus sceleratus sur Tela botanica

Fruits (akènes) de la Renoncule scélérate, comme autant de fous rires à venir.