07/09/2017

07/09/2017

Fleur régulière (en tout point symétrique par rapport à son centre) du Nénuphar blanc (Nymphaea alba).

Après la trilogie consacrée à l'étude du vocabulaire relatif aux feuilles en botanique, je vous propose de ressortir nos dictionnaires pour nous intéresser à la partie la plus spectaculaire de nos Sauvages: la fleur.

Tout ce qui est vert ne présente forcément de véritables fleurs. Une fleur «vraie» est une fleur qui regroupe à la fois les organes de reproduction, mais aussi tous les accessoires — que nous allons énumérer dans cet article — qui les accompagnent (l'invention la plus importante étant celle du carpelle/fruit).

Bien avant l’apparition des plantes à fleurs vraies, les gymnospermes (aujourd’hui représentés par les pins, les sapins, les épicéas, les cèdres, les mélèzes…) initièrent une sexualité aérienne via des «ébauches» de fleurs, s’en remettant au vent plutôt qu’à l’eau pour accompagner leur reproduction. A travers cette révolution sexuelle, les plantes prenaient un peu plus leur distance vis-à-vis du milieu marin originel. Mais les fleurs des gymnospermes restaient assez rudimentaires, se résumant à des appareils sexuels nus strictement mâles ou femelles, dépourvus d’accessoires sophistiqués, portés par de simples écailles (formant les fameux cônes de nos conifères).

Les «fausses » fleurs d’un escroc de taille : le Cèdre du Liban (Cedrus libani). A gauche, les cônes mâles chargés de pollen. A droite, sur une autre branche, les cônes femelles qui murissent puis se désagrègent pour libérer leurs graines en trois années.

Ça, c'est de l'évolution !

(L'Âge de glace, Chris Wedge)

Les plantes à fleurs vraies, nommées les angiospermes, n'apparaissent que récemment dans la grande histoire de la vie, les premières remontant peut-être au Crétacé, il y a environ 140 millions d'années.

Si les cônes des gymnospermes choisissent forcément leur camp — fille ou garçon — les fleurs vraies des angiospermes présentent en grosse majorité des organes à la fois mâles et femelles (lorsque c'est le cas, la fleur est dite «hermaphrodite»). Aussi, pour commencer notre exploration, emportons un couple de mots dans notre besace : Madame pistil et Monsieur étamine.

Le pistil est l'appareil reproducteur femelle de la fleur, les étamines en sont les organes mâles. La langue française n'étant pas à un traquenard près, notez que le pistil (femelle) est un nom masculin, alors que l'étamine (mâle) est un nom féminin. A ce point, deux voies s'offrent à vous: soit le simple souvenir de ce piège vous aide à retenir qui est qui, soit vous vous perdez définitivement! Reste à espérer que cette astuce orientera votre esprit dans la bonne direction...

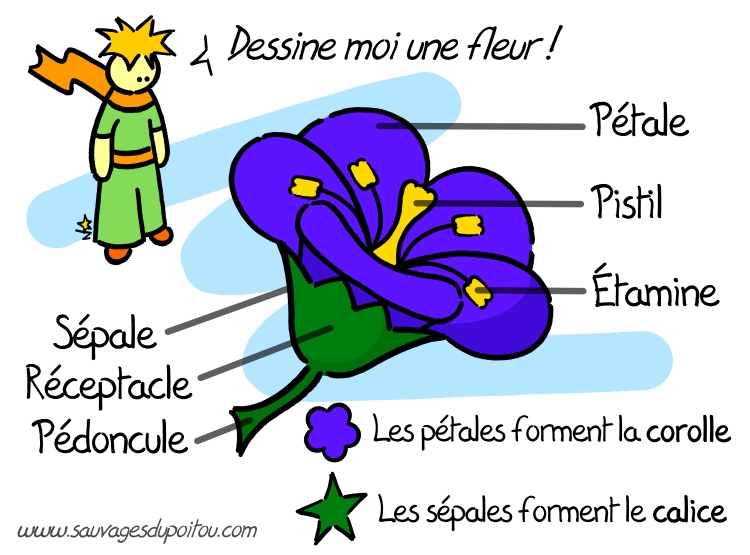

Chaque fleur présente ses particularités, mais nous pouvons déjà imaginer une fleur «théorique», simple, comme la dessinerait un enfant:

Pédoncule: petite tige ou «queue» qui porte la fleur ou l’inflorescence.

Réceptacle: sommet élargi du pédoncule sur lequel sont insérées les pièces florales.

Sépales: feuilles spécialisées qui supportent et protègent la fleur.

Pétales: pièces chargées de protéger la fleur et surtout de la rendre attrayante pour les butineurs.

Au centre de la fleur se trouvent un ou plusieurs carpelles. C'est l'ensemble des carpelles (libres ou soudés entre eux) qu'on appelle pistil (ou gynécée, littéralement gunè oikos, «la maison de la femme»). Un carpelle/pistil se compose d'un ovaire (qui deviendra le fruit) contenant les ovules (qui deviendront les graines), surmonté d'un tube, le style. Ce dernier se termine en une extrémité visqueuse, le stigmate, chargé de capturer les grains de pollen qui lui passent sous le nez.

Résumons en image:

Suite des leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

- Le vocabulaire de la botanique (6): inflorescences et capitules

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

Pour aller plus loin:

30/08/2017

30/08/2017

Galeopsis tetrahit, Biard (86)

Galeopsis tetrahit est une de ces rares Sauvages qui porte le même nom en latin comme en français (d'après le référentiel de l'INPN, elle a bien sûr en pratique des surnoms pittoresques suivant les régions, tels que Chanvre sauvage ou Chanvre bâtard). Membre évident des Lamiaceae, le clan des Sauvages à fleurs en forme de bouche (voir notre article complet sur ce sujet), le Galéopsis tetrahit porte fidèlement, jusque dans son nom, sa gueule grande ouverte: Galeopsis est littéralement en grec «celui qui a l'aspect de la belette».

Fleurs purpurines du Galéopsis tetrahit à la fin de l'été: une corolle en tube muni de deux lèvres. La lèvre supérieure est hérissée de poils, comme pour dire aux butineurs: «c'est en dessous qu'il faut se poser!»

Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?

(Johnny Hallyday, Ma gueule!)

Difficile de dire si les fleurs du Sauvageon ressemblent à un museau de mammifère, mais souvenez vous qu'une autre Lamiacée, le Lamier jaune (Lamium galeobdolon), portait déjà le sobriquet de «celle qui pue la belette» (traduction de galeoblolon en grec). Il faut croire que Carl von Linné, le saint patron des botaniste, était dans sa période belette lorsque qu'il baptisa les deux spécimens!

A l'image des nombreux Lamiers, ses proches cousins, on pourrait confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie (Urtica dioica). Le Lamier jaune (Lamium galeobdolon) est surnommé «Ortie jaune», le Lamier blanc (Lamium album) «Ortie morte», le Lamier pourpre (Lamium purpureum) «Ortie rouge»... Le Galéopsis tetrahit s'en sort mieux que ses congénères puisque beaucoup préfère l’appeler «Ortie royale»! Une référence à son port prestigieux (jusqu'à 1 m de hauteur), ou à ses couronnes d'épines (ses calices) qui peuvent surprendre celui qui s'y frotte.

Calice hérissé de 5 pointes du Galéopsis tetrahit (notez le renflement caractéristique de la tige sous les nœuds).

C'est bien sûr un tort que de confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie. De plus, un œil averti notera quelques excentricités qui démarquent le Galéopsis tetrahit de ses cousins Lamiers: ses feuilles présentent des nervures pennées (rangées comme des arrêtes de poisson), alors que les Lamiers affichent un réseau de nervures complexes (réticulées). Coquetterie supplémentaire, on peut observer un léger renflement sous chaque nœud le long de la tige.

le Galéopsis tetrahit est une annuelle assez polymorphe qui colonise les lisières et les clairières des forêts alluviales. Ailleurs (friches, bord des routes ou dans votre jardin), il signe des sols frais mais lumineux, riches et chargés en matière organique végétale. Son expansion peut se montrer exubérante lors des coupes forestières, le Sauvageon prenant tous ses concurrents de court (jusqu'aux jeunes pousses d'arbres) dès le retour de la lumière. Introduite dans le nord des États-unis au cours du 20ème siècle, sa vigueur lui doit d'être considérée comme une invasive potentielle outre Atlantique.

Alors je vais tenter de l'anglo-normand. Avec un petit chromosome de tarbais pour améliorer les antérieurs. Qu'est ce que t'en penses?

(Le cave se rebiffe, Gilles Grangier)

Dans la nature, des hybridations entre espèces proches sont toujours possibles. Elles aboutissent le plus souvent à l'apparition de spécimens aussi fascinants que stériles (tout le monde connait le cas du mulet, croisement entre un âne et une jument).

Dans le domaine très créatif du végétal, il n'est pas rare que ces hybridations produisent de nouvelles espèces fertiles: c'est le cas pour notre Galéopsis tetrahit, qu'on sait aujourd'hui issu de l'hybridation naturelle entre d'autres Galéopsis (G.speciosa et G.pubescens). Son nom d’espèce, tetrahit, exprime le doublement de ses chromosomes: le Galéopsis tetrahit est «tétraploïde», c'est à dire qu'il possède un double stock de chromosomes issus de ses parents, dont les bagages chromosomiques dissemblables ne pouvaient que s’additionner, pas s'assembler.

Très mellifère, l'Ortie royale offre un festin de roi aux butineurs.

Tout hybride qu'il est, le Galéopsis tetrahit n'en reste pas moins une Lamiacée: il est mellifère, aromatique et médicinal. Réputé antianémique, reminéralisant et astringent (pour sa haute teneur en silice et en tannin), le Sauvageon est bien sûr comestible, même si sa consommation n'est pas chose courante. On peut lire dans les ouvrages de l'ethnobotaniste François Couplan que les feuilles du Galéopsis tetrahit auraint été consommées régulièrement en Pologne, bouillies et servies avec de la pomme de terre, de la farine d'avoine et du lait. Reste que sa forte odeur risque de dissuader les cueilleurs: pour certains, le Galéopsis tetrahit se caractéristique d'avantage par un parfum de belette que par une gueule de belette!

Pour aller plus loin

- Galeopsis tetrahit sur Tela-botanica

- Galeopsis tetrahit: identification assistée par ordinateur

Chrysomèles du Galéopsis (Chrysolina fastuosa) dos à dos sur le Galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia), une des 10 autres espèces de Galéopsis présentes en France.

28/07/2017

28/07/2017

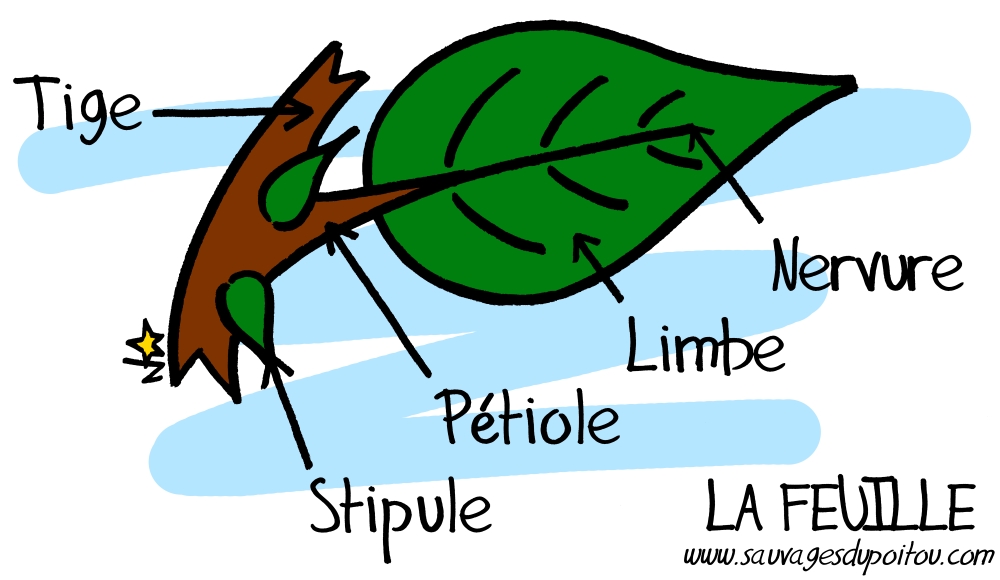

Cet article fait suite à «décrire les feuilles (1)» et «décrire les feuilles (2)», où nous avions respectivement appris à décrire les feuilles simples, puis les feuilles composées. Pour rappel, une feuille se présente ainsi à nos yeux:

La forme du limbe de la feuille, ainsi que le dessin des nervures, n'ont plus beaucoup de secrets pour vous (bien sûr, il reste toujours des secrets quelque part!). Reste à regarder de près la répartition des feuilles sur la plante...

Mais avant tout chose, rapprochons nous de la base du limbe et pointons nos loupes en direction du pétiole... Si pétiole il y a!

Mais... Vous n’avez plus de pieds Lieutenant Dan!

(Forrest Gump, Robert Zemeckis)

Le plus souvent, il y a un pétiole, et il n'y a pas grand chose de plus à dire de plus que la feuille est pétiolée. Certains cas particuliers méritent d'être gribouillés:

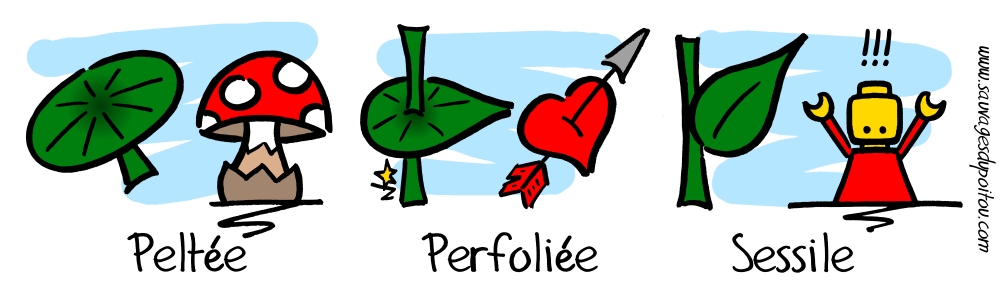

Peltée: le pétiole est fixé au centre du limbe.

Perfoliée: la tige semble transpercer le limbe.

Sessile: absence de pétiole.

Embrassante (ou Amplexicaule): la base de la feuille entoure la tige qui la porte.

Engainante: la base de la feuille est enroulée autour de la tige, formant une gaine plus ou moins cylindrique et/ou fendue.

Décurrente: la feuille se prolonge le long de la tige, vers le bas.

Rangeons nos loupes pour regarder l'allure générale de la plante. Son architecture doit beaucoup à la répartition des feuilles sur sa tige...

Les feuilles qui semblent directement issues des racines de la plante (au niveau du sol) sont appelées «radicales», celles rattachées à la tige (en l'air) «caulinaires». Jusque là, rien de très sophistiqué...

La disposition des feuilles est pourtant un sujet d'étude aussi profond que sérieux; d'ailleurs, les botanistes ne parlent pas de «disposition», mais de «phyllotaxie». À matière honorable, mot honorable! Les première études passionnées de l'implantation des organes sur le végétal remontent à l’Égypte ancienne... Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet en examinant quelques papyrus séculaires:

Prenez le temps qu'il faut pour retenir cette première ligne, qui recouvre tous les possibles:

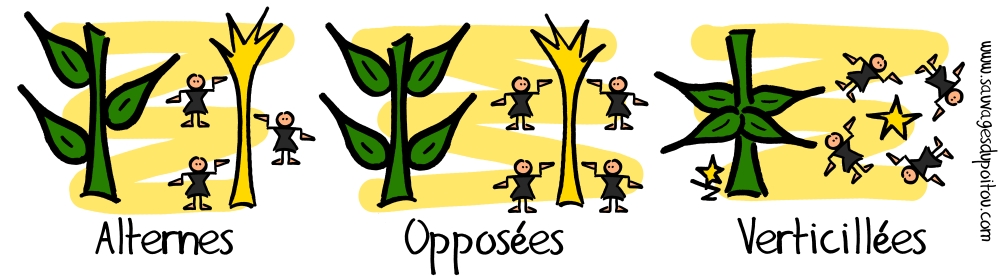

Alternes: feuilles disposées une par une (une seule feuille par nœud).

Opposées: feuilles disposées deux par deux, face à face (deux feuilles par nœud).

Verticillées: feuilles disposées en couronne (au delà de deux feuilles par nœud).

La ligne suivante illustre quelques cas particuliers qui en découlent (la liste des cas particuliers, vous vous en doutez, n'est pas exhaustive):

Hélicoïdales: feuilles alternes disposées en spirale le long de la tige (disposition la plus courante).

Décussées: feuilles opposées, chaque paire est disposée à 90 degrés par rapport à celle qui la précède.

En rosette: feuilles regroupées et étalées à la base (au «collet») de la plante.

En dehors de la disposition verticillée (plus de deux feuilles disposées en couronne autour d'un nœud), l'ordonnance des feuilles dessine généralement une spirale le long de la tige. Peut être parce que les feuilles ainsi placées sont assurées d'un ensoleillement maximum... Quoi qu'il en soit, la nature semble avoir inventé les mathématiques: chaque espèce répond à une règle stricte, inscrite jusque dans ses gènes. Chaque feuille (ou chaque paire) pousse selon un angle précis par rapport à la feuille (ou à la paire) qui la précède.

Grand Plantain (Plantago major): feuilles ovales et entières, aux nervures parallèles, disposées en rosette, longuement pétiolées (on dit aussi que les pétioles sont «ailés», car ils sont bordés par deux parties minces de limbe)

Autre exemple de discipline géométrique : les feuilles de la Menthe à feuilles rondes sont opposées. La rotation entre chaque paire de feuilles marque un angle régulier de 90°. Cet agencement est suffisamment courant pour porter un nom spécifique: on dit que les feuilles sont décussées.

Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens): feuilles ovales (parfois presque orbiculaires), crénelées, reticulées, sessiles, opposées décussées.

Avec tout ça, impossible de dire que la mauvaise herbe fait désordre! Et vous l'avez sans doute remarqué, cette rigueur géométrique ne s'applique pas seulement aux feuilles; c'est elle qui sublime les fleurs (à travers la disposition de leurs pétales), les fruits, les cônes, etc. Songez à l'incroyable «mandala» dessiné par les écailles d'une pomme de pin.

Léonard de Vinci s'est intéressé en son temps à cette spectaculaire ordonnance du monde végétal. Il avait mesuré que dans la plupart des cas, l'angle («de divergence») entre deux feuilles ou deux pétales avoisinait les 137,5°. Dans le cas des feuilles, cet angle permet une occupation de l'espace et une exposition à la lumière optimales.

Certains d'entre vous auront peut-être reconnu un nombre célèbre: l'«angle d'or». Au même titre que le nombre d'or (1,618), à partir duquel il se calcule (angle d'or=360/nombre d'or²), l'angle d'or a permis aux architectes et aux artistes de s'appuyer sur les mathématiques pour insuffler la beauté harmonieuse du monde naturel dans leurs créations; et ce depuis l’Égypte ancienne (encore), les pyramides en étant la première application connue.

Nous voilà presque arrivés au terme de cette trilogie consacrée aux feuilles et au vocabulaire associé en botanique. Notez qu'au même titre que des adjectifs communs comme «court», «long», «vert», tous les mots que nous avons vus peuvent s'appliquer dans d'autres champs que celui de la feuille. Par exemple, le vocable étudié nous sera utile lorsque nous pointerons nos loupes du côté des fleurs: on observera des pétales lancéolés, d'autres obovales ou encore acuminés... Et après tout, libre à vous, au détour d'un périple en Égypte, de briller en disant des pyramides qu'elles sont parfaitement deltoïdes!

Les feuilles charnues de l’Orpin blanc (Sedum album) ressemblent un peu à des saucisses... En botanique, il faut aussi savoir improviser ! Elles sont aussi sessiles et disposées un peu n'importe comment. On peut utiliser le mot éparse pour décrire ce genre de répartition anarchique.

D'autres leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (1): feuilles simples

- Le vocabulaire de la botanique (2): nervures et feuilles composées

Pour aller plus loin: