01/02/2021

01/02/2021

La plupart du temps, la pollinisation s'effectue discrètement et à notre insu. Voyez cette Hylaeus filant dare-dare vers un Géranium pourpre: tout ce petit monde mesure seulement quelques millimètres...

Chez les abeilles, l’approche florale s’effectue par la combinaison de la vue et de l’odorat. Leur vision n’est pas très développée et serait moins fine que la nôtre (comme pour l’ensemble des insectes, les abeilles ne perçoivent pas le vert – qu’elles voient gris ou jaunâtre – ce qui leur permet de mieux distinguer les fleurs, notamment celles de couleur jaune, rose, violette, bleue et orange). C’est avant tout l’odorat qui constitue chez-elles le sens le plus développé. Comme chez d’autres insectes, les antennes jouent le rôle de capteurs d’odeurs (grâce à des soies réceptives appelées «sensilles»). Ainsi, après avoir perçu certains composés parfumés, elles s’approchent de la plante et c’est alors la combinaison de l’aspect de la fleur et de son parfum qui précipite la visite. Les caractères floraux (couleurs, taches, lignes etc.), qui fonctionnent comme des balises de guidage vers le nectar, prennent alors le relai des sens olfactifs.

Sur les fleurs de l’Épiaire droite (Stachys recta), des lignes en pointillés indiquent la route à suivre vers le nectar comme sur le Tarmac d'un aéroport!

On appelle «syndrome de pollinisation» l’adaptation morphologique des fleurs (forme, couleur, taille, composition du nectar, époque de floraison etc.) à des groupes de pollinisateurs. Autrement dit, selon leurs caractéristiques, les fleurs attirent préférentiellement certaines espèces d’insectes. La plupart du temps, les fleurs sont choisies par les abeilles en fonction de leur facilité à accéder au nectar. Cette facilité dépend donc de la longueur de la corolle de la fleur et varie selon les familles d’abeilles car celles-ci ne sont pas toutes pourvues de la même longueur de langue. En France, il existe ainsi:

- Des abeilles à langue longue: Apidés et Megachilidés. La langue de l’Abeille domestique atteint par exemple 6 mm; celle du Bourdon peut mesurer jusqu’à 2 cm, un tour de force!

- Des abeilles à langue courte: Colletidés, Andrenidés, Halictidés, Melittidés dont la langue mesure quelques millimètres seulement.

Anthophore plumeuse (Anthophora plumipes) à l'atterrissage sur un Romarin, toute langue dehors (ici, nous sommes chez les Apidés, dans le groupe des «langues longues»)

Les abeilles à langue longue peuvent de fait butiner toutes sortes de fleurs, y compris celles à corolle profonde comme les Lamiacées ou les Fabacées: Bourdons (rappelons que le Bourdon est bien une abeille et non un insecte «à part») et Abeilles domestiques vont jusqu’à butiner plus de 100 familles de plantes différentes. D’ailleurs, le Bourdon est probablement l’abeille la plus polyvalente car il est capable de visiter à peu près n’importe quelle fleur et se révèle indépassable dans le sondage de celles où le nectar est caché au fond d’un éperon étroit et profond (comme le chèvrefeuille par exemple). De leur côté, les abeilles à langue courte apprécient les fleurs ouvertes où le nectar est facile d’accès (Astéracées ou Rosacées par exemple).

Avec leur force et leur langue longue, les Bourdons n'ont pas leur pareil pour butiner tous types de fleurs, y compris celles à corolles profondes comme chez ce Lamier maculé.

Lorsqu’on observe une abeille en train de butiner, on imagine de prime abord qu’elle se déplace de fleur en fleur selon un parcours anarchique. En réalité, les visites florales sont optimisées car l’abeille n’a pas le temps d’accoster différents types de fleurs à chaque butinage. Il lui faudrait pour cela à chaque fois perdre du temps à essayer de comprendre les divers syndromes de pollinisation qui s’offrent à elle: entre un Pissenlit et une Sauge, l’accès au nectar n’a pas grand-chose à voir. Qui plus est, pour la grande majorité des espèces, les abeilles doivent visiter environ 30 fleurs pour fabriquer un pain de pollen. Enfin, la vie d’une femelle ne dure que quelques semaines… Les abeilles sont donc du genre pressé, et leur vie ressemble à un film passé en accéléré.

Par commodité, l’abeille va donc plutôt butiner les fleurs d’une même espèce ou avec le même syndrome de pollinisation, le temps de récolter suffisamment de nectar et de pollen pour passer à un autre genre de fleur… On nomme cette assiduité «fidélité florale». Par exemple, Madame Bourdon ira butiner un maximum de fleurs de Saules, parce qu’elles sont abondantes tôt en saison, avant de passer aux arbres fruitiers (Pruniers, Cerisiers…) qui fleurissent un peu plus tard. Cette fidélité florale est capitale pour les fleurs car l’abeille peut ainsi polliniser continuellement une seule espèce de plante et assurer de la sorte la reproduction de cette dernière. Cette fidélité intéresse avant tout les espèces d’abeilles dites «généralistes» (ou polylectiques), celles qui butinent un large faisceau de fleurs (l’Abeille domestique ou le Bourdon par exemple).

Les Bourdons sont les seules abeilles à pouvoir récolter le pollen difficile d'accès des Tomates: s'accrochant aux anthères, ils les font vibrer en activant les muscles de leur thorax pour libérer le pollen (ce phénomène est appelé sonication ou «buzzing»). Par leur polyvalence, ils sont le type même de l’abeille «généraliste».

Chez d’autres espèces, on parlera plutôt de «constance florale». Cette expression signifie que certaines espèces d’abeilles sont liées préférentiellement à une famille, genre ou espèce de fleur pour leur pollen: ces abeilles (la moitié des espèces environ) sont dites «spécialisées» (ou oligolectiques).

Andrena agilissima ne se prend jamais le chou: elle ne butine que les Brassicacées (on dit qu'elle est oligolectique sur Brassicacées).

Dans de très rares cas, des espèces dépendent d’une seule espèce de fleur pour son pollen: ce sont aussi des espèces «spécialisées» mais appelées cette-fois monolectiques.

Deux exemples d’espèces d'abeilles monolectiques: l’Andrène de la bryone (Andrena florea), qui récolte exclusivement le pollen de la Bryone dioïque...

... Et la Collète du lierre (Colletes hederae), qui butine seulement les fleurs du Lierre grimpant.

Remarquons que la spécialisation vaut pour le choix du pollen. Côté recherche de nectar, les abeilles «spécialisées» sont en réalité bien moins exigeantes. Si par exemple nous nous penchons sur le cas d’une autre espèce d’abeille monolectique, Macropis fulvipes, celle-ci récolte uniquement le pollen de la Lysimaque mais aime s’abreuver du nectar de nombreuses fleurs.

Tout ceci semble bien romantique, non? Les fleurs et les abeilles, une histoire d’amour depuis la nuit des temps… Un amour vraiment sincère? Question. Car si les plantes à fleurs et les abeilles ont co-évolué depuis le Crétacé en s’adaptant les unes aux autres dans un apparent amour fusionnel, il faut une fois de plus nuancer notre propos.

Premier constat: ce n’est pas parce qu’une abeille récolte beaucoup de pollen qu’elle est une pollinisatrice accomplie. C’est même le contraire car plus une abeille engrange du pollen pour son couvain, moins elle en dissémine sur les fleurs: le pollen reste collé aux brosses de récolte et n’atteint pas (ou peu) les stigmates. Nous dirons par conséquent qu’une bonne abeille pollinisatrice est celle qui ne «fait pas sa plume»: moins elle se nettoie et plus il y a de grains collés sur son corps, plus il y a de chance pour qu’ils entrent en contact avec un stigmate.

Le manque d’hygiène de cette Lasioglosse est un gage de réussite pour la pollinisation de cette Stellaire holostée!

Deuxième constat: quelques espèces d’abeilles minuscules sont de piètres pollinisatrices dans la mesure où elles ne peuvent atteindre certains stigmates. Elles sont à la lettre des «voleuses» de pollen. D’autres, à l’inverse, sont à l’occasion des cambrioleurs de fleurs: les Bourdons ou les Xylocopes sont en effet assez forts pour percer la base de certaines corolles de fleur profondes pour accéder aux nectaires. C'est là un véritable braquage végétal puisque la fleur est délestée de son butin sans que les insectes ne viennent se frotter à ses organes sexuels. C’est d’ailleurs pour éviter ces maraudages que les plantes ont développé les syndromes de pollinisation que nous évoquions. En définitive, cet attachement entre les fleurs et les abeilles est moins poétique qu’on ne le pense. Disons plus justement que fleurs et abeilles s’exploitent mutuellement en essayant le plus possible de tirer profit les unes des autres!

Boire un coup au fond d'une fleur de Consoude relève du parcours du combattant. Ce Bourdon l'a bien compris et a percé la base de la fleur avec sa langue pour accéder aux nectaires.

Pour finir, voici quelques conseils pour attirer les abeilles sauvages chez-vous. L’idéal est bien entendu de posséder un jardin mais un simple balcon est loin d’être rédhibitoire. La première règle est simple: il faut offrir le gîte ET le couvert. En effet, il ne sert à rien de multiplier les ruches ou les nichoirs à abeilles sauvages si elles n’ont rien à se mettre sous la langue.

Côté table: le mieux est d’essayer d’offrir aux abeilles des plantes mellifères dont l’apparition s’étalera de la fin de l’hiver à l’automne. En somme: du Prunellier au Lierre grimpant, en passant par de nombreuses espèces vernales et estivales, comme des Lamiacées et des Fabacées par exemple.

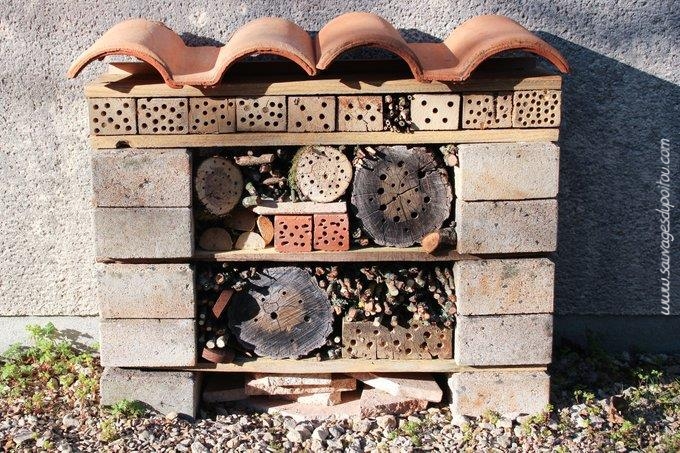

Côté gîte: il est possible d’aménager des zones nues pour les abeilles terricoles (Andrènes, Halictes etc.), des nichoirs à Bourdons ou – et c’est le plus facile – des nichoirs à abeilles caulicoles (qui nichent dans les tiges) ou à abeilles «squatteuses» (qui nichent dans diverses anfractuosités, telles les Osmies). Accueillir les abeilles chez-soi mériterait d’amples développements qui excèderaient la taille (déjà longue) de cet article. Aussi, nous vous convions à consulter ce document de référence. Mais pour débuter, le mieux est encore d'écouter Norb nous parler de son osmiculture («élevage» d’Osmies). A vos nichoirs!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

Do It Yourself: le nichoir à abeilles sauvages d'Olivier réalisé avec des matériaux de récupération!

Pour aller plus loin:

- L’Observatoire des abeilles, association française ayant pour objet l’étude, l’information et la protection des abeilles sauvages françaises (et des régions voisines) et de leur habitat. Elle édite la revue «Osmia» depuis 2007.

- FlorAbeilles, à la découverte des fleurs butinées par les abeilles.

- «Pollinisation et pollinisateurs», conférence de Benoît Geslin sur les abeilles sauvages, leur écologie et les menaces qui pèsent sur elles, IMBE TV, 2018.

- Forum le Monde des insectes section Apocrites: forum d’identification des hyménoptères apocrites (dont les abeilles) sur la base de photographies.

- Abeilles indigènes, abeille solitaires: comment leur fabriquer un abri.

Deux livres «coups de cœur» recommandés par Sauvages du Poitou:

- Découvrir et protéger nos abeilles sauvages de Nicolas Vereecken, chez Glénat (2017).

- Pollinisation, le génie de la nature de Vincent Albouy, chez Quae (2018).

17/01/2017

17/01/2017

Grande Ortie: une compagne généreuse, fidèle et piquante!

Urtica dioica (Grande Ortie ou Ortige en poitevin-saintongeais) fait office de chef de clan chez les Urticaceae. Voilà probablement la Sauvage la plus emblématique des milieux habités par l'homme, une rudérale que tout le monde connaît intimement depuis l'enfance (ouch! Urtica est issu du latin urere, «brûler»). Nul besoin de revenir sur ses qualités gustatives, tant les meilleurs cuisiniers s'y sont déjà frottés, pour notre plus grand plaisir. Pour ma part, c'est encore en soupe, avec quelques pommes de terre, que je la préfère (vos recettes personnelles sont bien sûr les bienvenues, en commentaires de cet article).

L'usage médical populaire d'Urtica dioica reste un peu moins connu, mais il n'étonnera personne: la première médication de l'homme reste son alimentation, et une Sauvage riche en protéines et en fer comme l'Ortie a forcément retenu les attentions. Urtica dioica fut consommée pour ses vertus fortifiantes, régulatrices pour le transit, dépuratives, ou même aphrodisiaques (voir liens en bas d'article). Mais la Sauvage a aussi été utilisée à des fins bien plus exotiques, telle la flagellation des atouts masculins pour traiter l'impuissance (50 nuances de verts)!

Jeune colonie de Grande Ortie, Poitiers bords de Boivre

Les fibres d'Urtica dioica ont été utilisées par l'homme dans la confection de cordages ou de vêtements (sacs, pulls ou même chaussettes). Une utilisation ancestrale, puisque la momie Ötzi retrouvée dans les glaces des Alpes italiennes en 1991 (surnommée «Hibernatus» en France) était équipée d'un fourreau à couteau en fibres d'orties (Hibernatus vivait probablement entre 3350 et 3100 avant Jésus Christ). Au passage, c'est à partir des fibres très résistantes d'une autre Urticacée (Boehmeria nivea, alias la Ramie) proche de l'Ortie, originaire d'Asie et cultivée en Chine, que la Banque de France fabrique nos billets!

Enfin, le purin d'ortie (macération de feuilles dans de l'eau) est sans doute la plus célèbre des potions magiques des jardiniers, utilisée tantôt comme herbicide, tantôt comme répulsif à insectes ou comme engrais azoté (tout est une question de dosage). Bref, Urtica dioica est pour l'homme une Sauvage à tout faire, un couteau suisse végétal!

Paire de stipules et poils urticants («dards») de la Grande Ortie, Poitiers bords de Boivre

Pourtant, Urtica dioica est souvent regardée comme une «mauvaise herbe»; une considération récente, car la Sauvage a été cultivée comme un légume jusqu'à la moitié du 20ème siècle. La faute à ses piquants ou à sa vigueur dans les milieux colonisés par l'homme? Urtica dioica est une vivace qui prend ses aises sur les sols déséquilibrés par l'activité humaine, riches en éléments organiques, en fer (du fumier et un vieux tas de ferraille sont un coin de paradis pour elle) ou saturés en nitrates (issus des pollutions et des amendements agricoles).

A flanc de falaise: pour la Grande Ortie, aucune mission n'est impossible!

Capable de se propager rapidement via ses souches traçantes, Urtica dioica se ressème abondamment via ses fleurs mâles et femelles disposées sur des pieds différents (elle est dioïque) que le vent pollinise. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de distinguer la Grande Ortie de l'Ortie brûlante (Urtica urens), une fausse jumelle plus petite (entre 20 et 60 cm seulement), annuelle, qui présente côte à côte sur un même pied fleurs mâles et fleurs femelles.

Ortie brûlante, Dinard (35)

Savez-vous reconnaître Monsieur et Madame Grande Ortie? À gauche, les fleurs femelles, avec leur stigmate en «pinceau» et leur port retombant. À droite, les fleurs mâles avec leurs étamines saillantes et leur port dressé à maturité.

Soyons honnêtes, il convient parfois de freiner les ardeurs de la Grande Ortie dans les zones anthropisées, ne serait-ce que pour encourager d'autres espèces de Sauvages moins compétitives. N'empêche qu'au jardin, la faute à la soupe et au purin, ses colonies sont toujours trop maigres pour celui qui sait l'apprécier à sa juste valeur! Et malgré sa nature débordante, elle possède un atout de taille pour la biodiversité... Urtica dioica est un véritable hôtel, ou une véritable pouponnière, pour un nombre ahurissant d’espèces. Ses colonies forment des «villes à insectes», abritant papillons, chenilles, coléoptères, mouches ou autres punaises (ainsi que tous leurs prédateurs)... A cause de son pouvoir urticant, Urtica dioica n'intéresse guère les ruminants, et constitue un refuge sûr. Sa richesse en azote offre les ressources qui permettent à ses convives de trouver les protéines nécessaires à leur croissance.

Si la présence trop banale de la Sauvage le long des routes ne vous réjouit plus, approchez vous d'un peu plus près pour (re)découvrir l'univers surprenant qui se cache sous ses feuilles. Difficile d'être exhaustif sur ce thème, mais profitions de l'occasion pour quitter le domaine de la botanique et laisser Olivier Pouvreau, notre lépidoptériste maison (c'est à lui que nous devons les encarts «Le petit monde de...» sur Sauvages du Poitou), guider la promenade en nous présentant quelques spécimens emblématiques qui rampent et volent autour de ce vert continent.

En France, les massifs d'Orties bien exposés au soleil peuvent servir de lieux de ponte à cinq espèces de papillons de jour, appartenant à un groupe appelé vanesses (Vanessa).

Paon du jour butinant, tous ocelles dehors!

Avec sa tenue flamboyante, le Paon du jour (Aglais io) est sans doute le spécimen le plus remarquable de ce clan: ses ocelles rappellent les plumes du paon (d'où son nom) et peuvent dissuader les prédateurs de s'approcher. En effet, en ouvrant et en fermant rapidement ses ailes, le Paon du jour laisse paraître ses jolies taches comme quatre yeux menaçants!

Cette espèce est commune, profitant d'une bonne adaptation tant à la campagne qu'à la ville, où elle butine les fleurs ornementales des jardins.

Vulcain mâle surveillant son territoire... Gare aux autres mâles qui le franchiraient!

Le nom vernaculaire du Vulcain (Vanessa atalanta) résulte du dieu romain du feu, de la forge et des volcans: une allusion aux bandes flamboyantes de ses ailes rappelant le fer porté à incandescence par le forgeron.

Il est la vanesse la plus commune en Poitou, facilement observable toute l'année, y compris lors des journées d'hiver les plus ensoleillées (lorsque la température atteint 15 degrés, ce qui arrive de plus en plus régulièrement, réchauffement climatique oblige).

Robert-le-diable en insolation et Robert-le-diable déguisé en feuille morte.

Le nom de cette curieuse espèce qu'est le Robert-le-Diable (Polygonia c-album) vient d'un personnage légendaire du Moyen âge, en raison de sa couleur feu et de la découpe de ses ailes. L'homochromie de son revers lui permet de ressembler à une feuille morte une fois posé, les ailes repliées. Ce camouflage a néanmoins ses limites: un «C» blanc visible aux ailes postérieures (qui lui a valu son nom latin et son autre nom vernaculaire, le Gamma, troisième lettre de l'alphabet grec) peut le trahir à qui sait observer... Robert le Diable n'est pas très exigeant quant à ses lieux de vol, ce qui le rend assez commun. Il peut aussi se révéler sans-gêne, n'hésitant pas à se servir du promeneur comme d'un reposoir!

Robe de printemps de la Carte géographique.

La Carte géographique (Araschnia levana) est la plus petite des vanesses, jamais abondante mais néanmoins assez commune dans les stations humides où pousse l'Ortie (dans les mégaphorbiaies par exemple). Au 19ème siècle, son aire de répartition se limitait au quart nord-est de la France puis elle s'est accrue jusqu'à occuper presque tout le territoire au cours du 20ème siècle, ce qui constitue l'extension la plus spectaculaire (de surcroît inexpliquée) des espèces françaises de rhopalocères (terme scientifique désignant la majeure partie des papillons diurnes). La grande particularité de la Carte géographique est de présenter deux formes saisonnières très différentes dans l'année (l'espèce est dite «bivoltine», c'est-à-dire qu'elle produit deux générations par an): une forme orangée au printemps (forme dite levana) et une forme noire avec une bande blanche en été (forme dite prorsa). Linné lui même — Saint-Père des naturalistes — fut trompé par ce dimorphisme: il décrivait ces deux aspects comme relevant de deux espèces différentes... Amorçant un grand débat parmi les premiers lépidoptéristes!

Le revers façon «carte IGN» de la robe estivale de la Carte géographique.

Quant au nom Carte géographique, il n'est pas issu du talent de l'espèce à la conquête territoriale; il est dû à l'entomologiste Engramelle qui décrivit en 1779 le dessin du revers des ailes du papillon comme «des chemins et des rivières sur un plan».

Regardez-moi bien dans le blanc des yeux: comme je me fais rare dans les plaines de l'Ouest, si vous me trouvez, signalez-moi auprès de Sauvages du Poitou! (Petite Tortue)

Autrefois répandue, la Petite tortue (Aglais urticae) s'est considérablement raréfiée en plaine (et donc dans le Poitou) depuis la grande sécheresse de 1976, mais d'autres causes sont avancées: réchauffement climatique, parasitoïdes... (Voir l'article de l'entomologiste Vincent Albouy sur ce sujet)

En France, Urtica dioica est une plante-hôte larvaire de choix pour les cinq papillons précités. Elle est exclusive chez le Paon du jour, la Carte géographique et quasi-exclusive chez la Petite tortue (qui tire directement son nom latin, Aglais urticae, de celui de l'Ortie). De son côté, le Vulcain peut localement déposer ses œufs sur les Pariétaires (Parieteria sp, une autre Urticaceae). Le Robert-le-diable quant à lui semble placer l'Ortie à son menu au même rang que le Houblon (Humulus lupulus) et diverses espèces d'Ormes (Ulmus sp).

Les femelles de vanesses ont l'habitude de pondre en petits tas de dizaines à plusieurs centaines d’œufs sur le revers des feuilles de leur plante préférée. Ces œufs possèdent tous des côtes marquées, autre caractéristique du groupe. Les pontes les plus étonnantes (et uniques chez les rhopalocères de France) sont probablement celles de la Carte géographique: elles ressemblent à des guirlandes de 6 à 20 œufs suspendus dans le vide (voir cette vidéo du naturaliste André Lequet)... Dame Nature étant toujours prévoyante, l’œuf situé au bout du chapelet éclot heureusement le premier!

Nid de soie et crottes des chenilles du Paon du jour.

Les chenilles de Paon du jour, de la Petite tortue et de la Carte géographique vivent en colonies au sein de toiles de soie jusqu'à leur dernier stade de développement (4 ou 5 stades selon les espèces) durant lequel elles s'éparpillent pour se nymphoser. Celles du Robert le diable et du Vulcain sont solitaires. Toutes les chenilles de vanesses portent des épines (scolies) caractéristiques. Les nids les plus faciles à repérer sont probablement ceux du Paon du jour (c'est en tout cas ceux que l'équipe de Sauvages du Poitou ont le plus croisés), reconnaissables à la défoliation des Orties, aux résidus de toiles, aux mues des chenilles et à leurs nombreuses crottes.

Le vol des vanesses est typique, même de loin: rectiligne, puissant, nerveux, avec des séquences planées, les ailes bien à l'horizontale. La poursuite de deux mâles de Vulcains est spectaculaire (lorsqu'un mâle atteint le territoire d'un autre), mêlant planés, accélérations, brusques crochets, envolées «en chandelle»... On est loin du vol papillonnant, palpitant et quelque peu confus de bon nombre d'espèces de papillons.

Les motifs des vanesses sont si remarquables qu'ils permettent facilement de les identifier. Le Paon du jour et le Vulcain sont reconnaissables au premier coup d’œil. Toutefois, l'identification peut se compliquer lorsque les vanesses sont observées les ailes fermées, leur dessous leur conférant un aspect cryptique de feuille morte; un camouflage bien utile car, mis à par la Carte géographique (et la majorité des papillons, qui passent l'hiver à l'état de chenille ou de chrysalide), les vanesses françaises hibernent durant 4 à 9 mois à l'état adulte, les ailes fermées pour passer inaperçues auprès des prédateurs (rongeurs, oiseaux…). Les imagos (papillons adultes) qui hibernent reprennent leur activité au début du printemps, dès février-mars dans nos régions.

Paon du jour en hibernation dans la cave d'Olivier. En frottant ses ailes antérieures sur les postérieures, le papillon produit un son grinçant et des ultrasons qui peuvent mettre en déroute les rongeurs, ses prédateurs!

Aussi, au retour de la belle saison (et même durant les journées douces d'hiver), près des piquantes colonies de la Grande Ortie (mais pas seulement bien sûr), si devant vous passent quatre splendides ailes à toute vitesse: vanesse!

Pour aller plus loin :

- Norb de Sauvages du Poitou raconte la Grande Ortie au micro de France Bleu Poitou

- Urtica dioica sur Tela-botanica

- Urtica urens sur Tela-botanica

- Des idées recettes d'Ortie originales sur le blog Sauvagement bon

- Utilisation de l'Ortie à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Détails sur l'utilisation de l'Ortie à des fins thérapeutiques sur le site Phytomania

Lectures recommandées:

- Les secrets de l'Ortie de Bernard Bertrand aux éditions de Terran, la bible de l'Ortie!

- Fleurs et insectes de Margot et Roland Spohn, éditions Delachaux et Niestlé

Grande Ortie griffée d’après nature dans Flore medicale de François-Pierre Chaumeton (1831-1834), une gravure dénichée parmi les ouvrages naturalistes conservés par le fonds ancien de la bibliothèque universitaires de Poitiers (voir notre article consacré au sujet)

21/12/2016

21/12/2016

Baies rouges du Fragon au cœur de l'hiver poitevin

Ruscus aculeatus (Fragon ou Fregeon en poitevin-saintongeais) appartient à la famille Asparagaceae (ex Liliaceae) dans les classifications récentes. La Sauvage doit son nom de clan aux Asperges; difficile au premier coup d’œil de trouver un air de famille dans cet assemblage hétéroclite, où Fragon et Asperges côtoient les Agaves, les Scilles, les Jacinthes ou les Muscaris! À ce jour, la mise en ordre des anciennes Liliaceés ressemble à un jeu de chaises musicales sur fond de sables mouvants, et la partie est loin d'être terminée...

Jeune pousse de Fragon: comme un petit air d'Asperge...

Peu importe, le Fragon brille avant tout pour son originalité, et non pour ses ressemblances avec telle ou telle Sauvage. Mais si l'on devait lui trouver un faux frère dans le règne végétal, ce serait plutôt le Houx (Ilex aquifolium de la famille Aquifoliaceae). Si bien que Ruscus aculeatus est surnommé Petit Houx, et que son nom de Fragon dérive du bas latin frisco, l’appellation gauloise du Houx. Si le Houx est un petit arbre, le Fragon n'est qu'un sous-arbrisseau, forcément vivace, qui aime les sols ombragés et bien drainés des forêts de plaine et de montagne.

Petit houx (en haut, «vrai» Houx juste en dessous), trop grand pour être une herbacée, trop petit pour être un arbuste: tel est le sort du sous-arbrisseau!

Fleur verdâtre (6 tépales) du Fragon, portée par un cladode, c'est à dire un rameau aplati tel une feuille.

Seuls des tiges ou des rameaux peuvent supporter des fleurs. CQFD: si les feuilles du Fragon portent les fleurs, c'est qu'elles ne sont pas des feuilles! Mais en botanique comme en magie, rien n'est jamais définitivement tranché: le Fragon a bien des feuilles, mais pas là où on s'attend à les trouver. La petite épine disposée au bout de chaque cladode est une feuille, si réduite qu'elle ne peut plus assurer ses fonctions chlorophylliennes (c'est souvent le cas chez les Asparagaceae). En quelque sorte, chez le Fragon, les feuilles sont des rameaux et les épines sont des feuilles!

Bouquet de Fragon, Poitiers bords de Boivre

C'est au cœur de l'hiver que l'excentricité du Fragon est la plus manifeste: les baies rouges des pieds femelles suspendus aux cladodes donnent l'impression de léviter à quelques centimètres de la tige. Un œil peu averti les confondra peut être avec les fruits du Houx, et la branche terminera dans un salon à la veille de Noël, décorant le manteau de la cheminée.

Si le goût de la cueillette vous prend, soyez vigilant: le Fragon est un plante commune dans l'ouest (c'est le cas en Poitou) et le sud du pays, mais tend à se raréfier au centre, et surtout à l'est et au nord de la France. Le Fragon est même placé sous divers statuts de protection dans plusieurs régions et départements. Renseignez vous avant de lui soustraire quelques branches, il se pourrait que vous soyez tombé sur un trésor qui mérite la plus grande bienveillance.

Fragon en automne: un attrape feuilles mortes et un abri sûr pour les oiseaux.

Si votre territoire le permet, le prélèvement d'une poignée de rameaux (avec modération, la croissance du Fragon étant somme toute assez lente) peut vous permettre de fabriquer un balai de fortune, ou un hérisson de ramonage pour entretenir la cheminée. Le Fragon est d'ailleurs nommé Butcher’s broom («balai du boucher») outre manche (à balai): on pensait autrefois qu'en plus de servir d'ustensile de ménage, les parties aériennes de la Sauvage contenaient une huile essentielle capable de freiner la prolifération des bactéries. Idéal pour nettoyer le plan de travail d'un coupeur de steak! Mais peut-être préférerez vous simplement placer quelques tiges sur votre panier à provision, les épines tenant à l'écart les souris chatouilleuses.

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte le Fragon au micro de France Bleu Poitou

- Ruscus aculeatus sur Tela-Botanica

- Un article du blog Books of Dante sur l'usage médicinal du Fragon Petit Houx à travers l'histoire

- Composition chimique et propriétés du Fragon sur le site Phytomania