15/11/2019

15/11/2019

Colonie de Grande Consoude, Poitiers bords de Clain

Symphytum officinale (Grande Consoude) appartient à la famille Boraginaceae, aux côtés de la Bourrache officinale (Borrago officinalis), de la Vipérine commune (Echium vulgare) ou des Myosotis. Les membres de ce clan présentent souvent des inflorescences caractéristiques en «queue de scorpion» (cyme scorpioïde) et sont souvent couverts de poils raides: les Boraginacées doivent leur nom au latin burra, la «burre», une étoffe en laine rêche et grossière qui habillait autrefois les moines. Ainsi, les feuilles et les tiges anguleuses de la Grande Consoude sont vêtues d'une moumoute de poils hérissés non piquants.

Inflorescence en «queue de scorpion» de la Grande Consoude: des fleurs à 5 sépales et 5 pétales soudés en un tube.

La Grande Consoude est une vivace imposante (jusqu'à 120 centimètres de hauteur) qui s'installe de préférence dans les prés ou les boisements humides, à proximité de l'eau (rivières, étangs, marais...). Ses fleurs affichent des couleurs variées suivant les colonies (blanches, jaunes, roses, purpurines...). De plus, comme souvent chez les Boraginacées (voir notre article sur les Myosotis), la coloration des fleurs peut varier en fonction de leur maturité, indiquant aux insectes quelle corolle il convient de visiter en priorité.

Yo-ho, quel bonheur d’être un voleur! On vide les coffres et les pichets!

(Peter Pan, Walt Disney)

Les fleurs de la Grande Consoude présentent une caractéristique peu banale: les organes sexuels (pistil et étamines) bénéficient d'une double protection, celle du tube formé par les pétales, mais aussi celle de cinq écailles qui les recouvrent à l'intérieur de la corolle. Autant dire que cette forteresse met à mal certains butineurs invités par les couleurs et le parfum de la Sauvage (imperceptible pour l'homme). Les insectes munis d'une longue trompe tirent leur épingle du jeu, mais ce sont le plus souvent les bourdons qui profitent du trésor mellifère: ceux-ci peuvent forcer le passage, ou mieux, percer directement la base de la corolle grâce à leurs mandibules pour atteindre le précieux nectar.

A l'intérieur du coffre-fort des fleurs de la Grande Consoude, 5 écailles forment un cône protecteur autour des organes sexuels.

Une fois la corolle fracturée depuis l’extérieur par les bourdons, d'autres insectes profitent de l'ouverture. C'est là un véritable braquage végétal, puisque la Grande Consoude est délestée de son butin sans que les insectes ne viennent se frotter à ses organes sexuels. La Grande Consoude n'est donc pas une bonne reproductrice sexuée, la faute au blindage interne de ses fleurs! Heureusement, elle compense par une capacité de reproduction végétative très efficace qui lui permet de coloniser rapidement les espaces propices (sol profond, riche et humide). Championne du bouturage, elle peut aisément repartir depuis le moindre fragment de racine.

Bourdon fracturant une corolle de Consoude par l’extérieur: au voleur!

De par sa biomasse imposante et sa vigueur, la Grande Consoude a été considérée comme une fourragère généreuse, apte à nourrir veau, vache, cochon, couvée... Autrefois, l'homme consommait parfois ses racines (pelées et cuites à l'eau) et surtout ses feuilles au goût légèrement iodé qui peuvent faire office de «filet de poisson végétal» (pané, testé et approuvé). Aujourd'hui, on considère qu'une consommation exagérée ou régulière de la Sauvage serait dangereuse pour l'homme, à cause de la présence d’alcaloïdes hépatotoxiques, particulièrement dans ses racines. La Grande Consoude rejoint donc la liste des aliments sympathiques-mais-dont-il-ne-faut-pas-abuser (quelque part entre les chips Springles et les fraises Tagada?).

Si la Grande Ortie manque rarement dans les jardins particuliers, la présence de la Grande Consoude est plus anecdotique. Il convient donc de l'importer si on veut la garder à portée de ciseaux. Il suffit pour l'inviter de prélever un morceau de tige et un bout de racine, puis de la replanter sur un sol profond. Mais en terrain propice, la belle peut se montrer envahissante et difficile à déloger une fois en place. C'est pourquoi on préfère généralement à la Grande Consoude des spécimens sélectionnés pour leur générosité, leur robustesse et leur stérilité (ils ne se ressèment pas). La variété la plus célèbre dans les potagers se nomme Bocking 14, un cultivar stérile de l'hybride fertile Symphytum x uplandicum, croisement entre Symphytum officinale, la Grande Consoude, et Symphytum asperum, la Consoude Hérissée... Dans la nature comme en horticulture, les métissages font lois!

Symphytum x uplandicum, un hybride qui se naturalise ici et là. Polymorphe, il mélange les caractéristiques de ses deux parents: feuilles peu décurrentes (feuilles longuement décurrentes chez l'Officinale / non décurrentes chez l'Hérissée), poils un peu piquants (non piquants chez l'Officinale / très piquants chez l'Hérissée).

Pour aller plus loin:

- Symphytum officinale sur Tela-botanica

- Symphytum officinale: identification assistée par ordinateur

- La Consoude est-elle toxique? sur le site passeportsante.net

Lecture recommandée:

- La Consoude, trésor du jardin de Bernard Bertrand (éditions de Terran)

Consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum): une autre espèce indigène discrète (20 à 60 centimètres de hauteur) à la tige ronde et aux fleurs toujours jaunes claires. Sa répartition se limite à la moitié sud de la France.

26/07/2016

26/07/2016

Picride fausse vipérine, Poitiers bords de Boivre

Helminthotheca echioides (Picride fausse vipérine ou Cochet-marocain en poitevin-saintongeais) appartient aux clan Asteraceae, le clan des fleurs à capitules (une inflorescence fournie qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique). On continue ce qui pourrait être notre feuilleton de l'été, celui des Sauvages à fleurs jaunes à la mode «Pissenlit» (Taraxacum sect. Ruderalia), à la suite des Séneçons (Senecio vulgaris, Jacobaea vulgaris) ou des Laiterons (Sonchus oleraceus, Sonchus asper) qui ont déjà tenu le haut de l'affiche sur Sauvages du Poitou.

Picride fausse vipérine, Poitiers bords de Boivre

La Picride fausse vipérine est une annuelle (parfois bisanuelle) peu discrète, dont la silhouette épaisse et velue est bien connue des jardiniers (diantre, de la mauvaise herbe!): la Sauvage fréquente les milieux habités par l'homme, les jardins, les champs cultivés, les vergers, les bords des routes... Autant d'endroit où elle trouvera une terre riche, bien exposée, tassée par le passage des pieds, des véhicules ou des machines (ses colonies les plus denses peuvent signer un sol à tendance calcaire).

Feuille rêche, ondulée, embrassante, velue (voir piquante) et «verruqueuse» de la Picride fausse vipérine.

Thérèse n’est pas moche. Elle n’a pas un physique facile... C’est différent.La tige et les feuilles hérissées de poils durs de la Picride fausse vipérine dessinent des contours grossiers (la Sauvage est d'ailleurs surnommé en Angleterre Bristly Oxtongue, la «Langue de bœuf hérissée»!), qui peuvent évoquer les traits de certains membres de la famille Boraginaceae. On peut penser par exemple aux feuilles de la Vipérine (Echium vulgare), dont la Picride fausse vipérine usurpe quelque peu le nom.

(Le père Noël est une ordure, Jean-Marie Poiré)

J’appelle pas ça voler, j’appelle ça tomber avec panache.

(Toy Story, John Lasseter)

Au centre du «pompon», les semences sont équipées d'un matériel de vol bien plus fourni et s'envolent au loin pour conquérir de nouveaux territoires.

Akène de la Picride fausse vipérine pris au piège dans une toile d'araignée: rougeâtres, surmontés d'un long pied qui porte les soies plumeuses.

Les jeunes feuilles de Picride fausse vipérine et Picride épervière sont comestibles, mais elles deviennent rapidement coriaces en gagnant en maturité (on peut alors éventuellement les faire cuire). De par ailleurs, elles doivent leur nom de Picride au suc amer et poisseux contenu dans leurs tiges, picros signifiant «amer» en grec. Vous voilà prévenus!

Pour aller plus loin:

- Helminthotheca echioides sur Tela botanica

- Helminthotheca echioides: identification assistée par ordinateur

- Picris hieracioides sur Tela botanica

- Picris hieracioides: identification assistée par ordinateur

L’Orobanche de la Picride (Orobanche picridis) est une plante parasite dépourvue de feuilles vertes (et donc de chlorophylle) qui plante ses suçoirs sur les racines de nos Picrides. Il existe de nombreuses espèces d’Orobanches aux floraisons spectaculaires (très difficiles à différencier les unes des autres); elles parasitent de manière quasi spécifique d’autres Sauvages: Orobanche du Lierre, du Trèfle, du Thym…

«Helminthotheca echioides»... Voilà un nom qui risque de ne pas vous encourager à retenir les noms latins de nos Sauvages! La Picride fausse vipérine s’appelait pourtant Picris echioides il y a quelques siècles (ce qui peut sembler plus évident pour une Picride). Au milieu du 18ème siècle, des études approfondies, menées à grands coups de loupes, ont abouti à la conclusion que la Sauvage méritait de quitter le genre des Picrides pour rejoindre un genre à part, celui des Helminthies... Et la voilà devenue Helminthie fausse vipérine (Helminthotheca echioides). Au 19ème siècle, certains chercheurs trouvent la distinction un peu tirée par les poils, et souhaitent réintégrer la Sauvage chez les Picrides. Fin 20ème siècle, les examens génétiques surpassent les loupes dans les laboratoires, et la démarcation entre Picrides et Helminthies trouve de nouveaux défenseurs et de nouveaux arguments. A suivre?

23/03/2016

23/03/2016

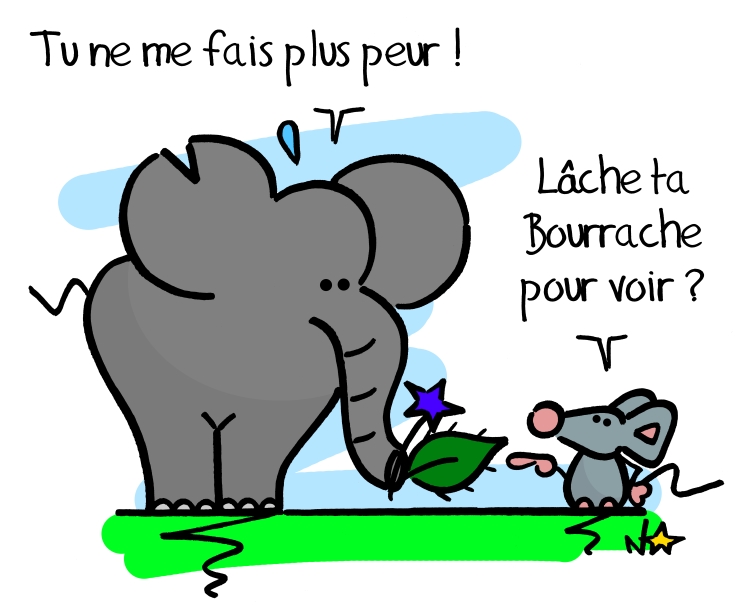

Bourrache officinale, Poitiers quartier Chilvert

Borago officinalis (Bourrache officinale ou Borage en poitevin-saintongeais) fait office de chef de clan chez les Boraginaceae, dont les membres affichent souvent un système pileux très développé (Consoudes, Buglosses, Vipérines, Myosotis...)! Son nom viendrait du latin burra, la «burre», une étoffe en laine grossière qui habillait les moines: une référence à la texture de ses feuilles rêches, garnies de poils durs.

Bourrache officinale, Poitiers bords de Clain

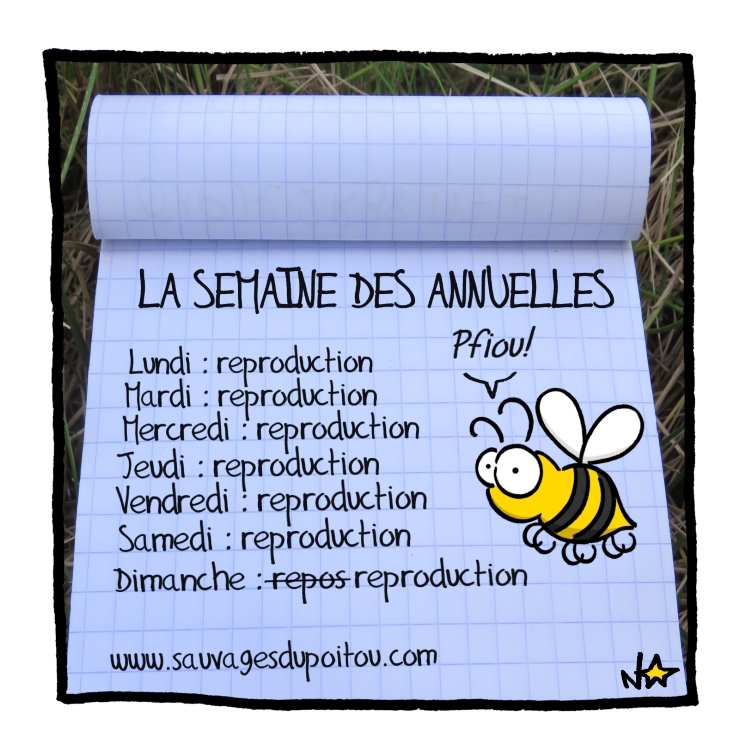

Borago officinalis est une anuelle à croissance rapide. Elle aime l'eau, les sols riches en matière organique et les nitrates. Elle commence sa floraison dès que le pied atteint une quinzaine de centimètres (ce qui ne l'empêche pas de continuer à grandir ensuite): comme toute annuelle qui se respecte, la Sauvage vit dans l'urgence de la reproduction! En tout et pour tout, Borago officinalis est capable de fleurir 8 à 10 mois dans l'année...

Borago officinalis est une plante mellifère de première classe, au même titre que la Phacélie (Phacelia tanacetifolia) et la Vipérine (Echium vulgare), deux autres membres du clan Boraginaceae) semées par les apiculteurs pour booster la production. Les abeilles en raffolent, et c'est leur faire un beau cadeau que d'entretenir quelques pieds au jardin.

Fleur de Bourrache officinale: 5 sépales, une corolle bleu intense à 5 lobes, 5 étamines en cône autour du pistil. Une Sauvage qui se butine la tête en bas! (abeille solitaire, Anthophora sp.)

Borago officinalis est une célèbre comestible: elle a été (et est encore) cultivée pour ses feuilles, ses fleurs ou ses graines. Des études récentes révèlent pourtant la présence d'alcaloïdes hépatotoxiques (concentrés dans la feuille et les tiges) susceptibles d'augmenter les risques de tumeur au foie (de même que chez la Consoude). Certes, personne n'est jamais tombé raide mort en croquant la belle; n'empêche que la considérer comme un met inoffensif est discutable (disons qu'il faudrait aussi considérer qu'un verre de vin est complétement inoffensif). S'il n'y a pas de quoi la rayer définitivement des assiettes, il convient de ne pas faire de Borago officinalis un régime soutenu et régulier.

Feuilles hérissées de poils piquants de la Bourrache officinale: alternes, les supérieures sessiles et embrassantes, les inférieures ovales et longuement pétiolées (pétiole ailé).

La Sauvage a pourtant été cultivée en tant que légume dans bon nombre de pays d'Europe (Espagne et Pays-bas par exemple), même si elle constitue rarement un plat principal; elle est généralement utilisée en accompagnement ou en assaisonnement dans les recettes. Crue, en salade (gare aux poils piquants!), Borago officinalis présente un léger goût iodé (certains diraient un goût d'huitre) inimitable.

- C’est la dernière fois que j’achète des fruits chez toi Tom! C’est ce que tu appelles frais? Il y avait plus de petites créatures poilues dans tes fruits qu’il n’y avait de fruit. Tu devrais ouvrir une boucherie, pas une épicerie.

(Arnaques, crimes et botanique, Guy Ritchie)

Ses feuilles peuvent ainsi agrémenter une omelette ou une soupe (gardez à l'esprit leur relative toxicité)... On peut aussi les faire frire en beignet, salés ou sucrés (en Grande Bretagne, on en fait d'excellent desserts au miel). Quant aux fleurs, inoffensives et comestibles (vous pouvez vous lâcher), elles sont très en vogue dans les restaurants où elles décorent agréablement les plats!

Colonie de Bourrache officinale, Poitiers bords de Clain

Au fil de l'histoire, Borago officinalis s'est taillée une solide réputation de plante médicinale. Grecs et romains considéraient la Sauvage comme une source... De courage et de joie. Les fleurs de la plante, macérées dans du vin, étaient consommées pour se donner du baume au cœur avant la bataille, ou pour guérir les esprits mélancoliques. Certains auteurs rapprochent le nom Bourrache du celte barrach, «courage», peut-être parce que la Sauvage insufflait la bravoure à celui qui la mangeait ou la portait à sa boutonnière.

Borago officinalis a aussi été utilisée en médecine populaire pour soigner et adoucir la toux (peut-être à cause de sa richesse en mucilage lorsqu'elle est cueillie fraîche), ou pour ses pouvoirs sudorifiques (pour d'autres, c'est là que se trouve l'origine de son nom: abû araq — Bourrache — signifiant «père de la sueur» en arabe).

En usage externe, la Sauvage est aujourd'hui proposée sous la forme d'une huile (onéreuse) tirée de ses graines, qui présenterait des vertus adoucissantes, assouplissantes et revitalisantes... Bref, une caresse et un véritable élixir de jouvence pour la peau!

Est-ce parce qu'elle a l'air suspecte, mal rasée et un poil toxique que la Bourrache n'attire presque aucune chenille de papillon de jour? Allez savoir... Toutefois, nous avons dit «presque»: il arrive que notre sauvage régale la chenille du Petit Nacré (Issoria lathonia), même si elle est loin d'égaler les Violettes, largement préférées par le papillon. La Bourrache n'est ainsi pas souvent citée dans la littérature comme plante-hôte larvaire du Petit Nacré. En Provence, le fait est avéré mais il demeure rare («La vie des papillons» de Tristan Lafranchis, 2015). Dans l'ouest de la France, seules deux observations en 1897 et 1912 attestent cette «relation» entre Bourrache et Petit Nacré ! («La lettre de l'Atlas Entomologique Régional n°14», mars 2001).

Le Petit Nacré, ici sur une Centaurée (Centaurea sp), recto verso!

Pour aller plus loin:

- Identification assistée par ordinateur

-Borago officinalis sur Tela-botanica

Une Bourrache aux fleurs blanches comme neige? Les cas de dépigmentation ne sont pas rares chez les végétaux. Ce phénomène est peut-être dû à la mutation ponctuelle d’un des nombreux gènes qui participent à la synthèse des pigments et donc des couleurs des feuilles ou des fleurs.