16/11/2016

16/11/2016

Rue odorante, Poitiers chemin de la Cagouillère

Ruta graveolens (Rue odorante ou Rue fétide) appartient à un clan peu représenté sur le sol français (6 espèces sauvages), les Rutaceae. Une famille pourtant loin d'être anecdotique pour l'homme: du côté des tropiques, les rutacées comptent dans leurs rangs les célèbres citronniers (Citrus limon), orangers (Citrus sinensis) ou mandariniers (Citrus nobilis)...

Je viens du sud, et par tous les chemins, j'y reviens...

(Michel Sardou)

La Rue odorante est une vivace qui affectionne les sols secs, pauvres et calcaires, comme les garrigues du midi de la France. Un mur bien exposé peut suffire à ses tiges ligneuses. La Sauvage dresse ses corymbes de fleurs entre mai et juillet, offrant à l'observateur patient un spectacle étonnant: lentement, les étamines se redressent les unes après les autres pour féconder le pistil au centre de la fleur. En atteignant le centre, chaque étamine heurte l'étamine qui la précède dans ce manège amoureux, lui commandant de revenir à sa place... En somme, c'est un peu comme si les étamines battaient un tambour!

Roulements de tambour sur les fleurs de la Rue odorante: 5 pétales et 5 sépales pour la fleur située au centre de l'inflorescence, 4 pétales et 4 sépales pour les autres.

Feuilles glauques et pennatiséquées de la Rue odorante ... Qui s'y frotte s'y brûle!

Mais la Rue odoranteest surtout une médicinale célèbre, utilisée à des fins variées et contradictoires à travers l'histoire: antidote aux poisons, aux piqures d'araignées, de serpents, de scorpions, mais aussi contre les morsures de chiens enragés, remède désespéré contre la peste ou l'hypocondrie, aphrodisiaque, à moins que ce ne soit l'inverse (je vous invite à parcourir l'article truculent du site Books of Dante: Rue, herbe de grâce)...

Sa réputation la plus solide repose cependant sur ses qualités abortives. A tel point qu'on déconseillait jadis au femmes enceintes de frôler la plante, au risque de perdre leur enfant! La légende était délibérément exagérée: c'est une intoxication par ingestion qui peut mettre un terme à une grossesse, de par les violentes contractions abdominales qu'elle cause... Malheureusement, cette «Interruption Végétale de Grossesse» risque également de coûter la vie à celle qui tente la potion. C'est ainsi que Julia Titi, la fille de l'empereur romain Titus, passa de vie à trépas.

On a la coupable. Je ne vous l'ai pas présentée.

(RRRrrrr !!!, Alain Chabat)

C'est peut-être à cette faculté de provoquer un retour brutal des règles chez la femme que Ruta graveolens doit son nom, ruta dérivant de reô, «couler» en grec. Devenue la «Rue», parfois même l'«Herbe de la rue» (c'est donc elle), il n'en fallait pas moins à la Sauvage pour se tailler une réputation d'avorteuse et de mauvaise graine. Lors de l'installation de l'espace botanique au cœur du jardin des plantes à Paris, elle est mise sous cage pour éviter que les prostituées ne viennent la voler! Longtemps, la Sauvage est prescrite sous le manteau (ou plutôt sous la soutane) à des femmes désespérées...

La Rue odorante ou Herbe de la rue, Herbe de grâce, Rue des chèvres, Rue domestique ou Rue des jardiniers...

Bref, la Rue odorante est un peu diablesse... Même s'il parait que la Sauvage a également le pouvoir de repousser les sorcières. En 1921, la France tente de mettre un terme à son usage délétère en instaurant une loi qui interdit sa culture dans les jardins. La répression fut sans doute efficace, car de nos jours, la Rue fétide est très loin de courir les rues (manquer ce jeu de mot eût été blasphématoire).

Dans son inventaire (Les plantes sauvages et leurs milieux en Poitou Charentes), le botaniste Yves Baron ne déniche que quelques rares pieds spontanés dans le Poitou: à Bonnes (86), Mondion (86) et Poitiers. Mais ils se sont peut-être échappés des habitations alentour. A l'état indigène, c'est à dire non introduit par l'homme, la Rue odorante est devenue une espèce exceptionnellement rare dans tout le pays.

Les fruits (capsules) de la Rue odorante, Poitiers

Pourtant, cette espèce ne vous est certainement pas inconnue: maintenant que la Loi Veil protège les femmes des pratiques clandestines, la Sauvage peut enfin laisser derrière elle ses vieilles casseroles et faire son retour sur les étals des jardineries. Il y a peu, je croisais dans les rayons d'un supermarché quelques pieds de Rue odorante en godets. Au dessus, un panneau flanqué du slogan «Herbe repousse chat» aguichait les jardiniers agacés par les félins qui grattent leurs semis; car il parait que les chats (qui sont un peu sorciers, mais aussi les rats, les vipères, les puces, les pucerons, que sais-je encore...) détestent l'odeur de la Sauvage. A chaque époque, ses peurs: si l'on plantait jadis la Rue odorante pour se prémunir des magiciennes et du mauvais œil, on la plante aujourd'hui pour repousser les bestioles en tout genre, effrayantes ambassadrices de la non moins effrayante biodiversité!

Pour aller plus loin:

- Ruta graveolens sur Tela botanica

04/11/2016

04/11/2016

Pas besoin d'une machine à remonter le temps pour être témoin de la grande épopée végétale: roches, lichens, mousses, plantes pionnières... Un vieux mur près de chez vous, une loupe, un soupçon de curiosité, et c'est le début d'un fabuleux voyage!

Je vous propose de faire un court détour dans notre parcours botanique, le temps d'un article consacré à l'univers des lichens, qui ne nous rendra guère plus savants qu'avant sa lecture (je n'ai malheureusement rien d'un lichénologue), mais qui j'espère aiguisera notre curiosité et nous donnera envie d'aller fouiller un peu plus loin. Les lichens font partie de ce que certains surnomment la «biodiversité négligée», la part de nature qui ne passionne pas les foules, bien qu'omniprésente, belle et débordante. Regardez autour de vous, les lichens sont partout: sur les murs, les trottoirs, les rochers, les arbres, au sol... On en recense près de 2700 sortes en France, et de nouveaux lichens sont découverts chaque année.

Le mot «lichen» vient du grec leikhen désignant, en dermatologie, un dartre, c'est à dire une lésion colorée de la peau. Une comparaison peu flatteuse (les lichens n'ont rien d'une maladie et ne nuisent pas à leurs supports, minéraux ou végétaux, bien au contraire) qui s'inspire de l'apparence de certains lichens qualifiés de crustacés, parce qu'ils semblent incrustés à leur support.

Un lichen crustacé (en jaune): Rhizocarpon geographicum, surnommé le «Lichen géographique». En milieu montagneux, ce lichen permet de suivre le mouvement des glaciers, sa taille indiquant depuis combien de temps la glace a déserté la roche.

Parle moi de l’amour sur ta planète...

(Pretty Little Liars, I. Marlene King)

Un lichen est une symbiose, c'est à dire une association autonome, intime et durable entre des espèces différentes. Dans le cas du lichen la symbiose réunit au moins un champignon (nommé mycobionte) et des cellules chlorophylliennes capables de photosynthèse (algues et/ou cyanobactéries, nommées phytobionte). Un lichen est donc une famille à lui tout seul, à l'image des célèbres coraux (les coraux sont une association entre des algues et des animaux, les polypes).

Dans cette union, chaque partie remplit son rôle tout en subvenant aux besoins du partenaire. Les champignons (qui constituent plus de 90% du lichen) assurent le support, la protection, les sels minéraux et le milieu humide indispensable aux algues. Ces dernières partagent les nutriments (amidons ou lipides) issus de la photosynthèse. Nul mariage n'est parfait : les scientifiques s'interrogent aujourd'hui sur la réciprocité des services rendus, le rendement des algues ainsi fiancées étant de très loin inférieur à celui des algues célibataires !

Si l'ensemble du lichen peut se fragmenter ou se propager par reproduction végétative, les champignons seuls sont capables de reproduction sexuée, leurs spores dispersées par le vent devant dénicher et séduire une algue là où elles atterrissent pour espérer former un nouveau lichen.

Ainsi organisés, les lichens sont prêts à faire face aux situations les plus improbables: haute montagne, bords de mer, lave refroidie... D'autant plus qu'ils sont très patients (ils peuvent stopper temporairement leur croissance en cas de coup dur) et peu gourmands. Certains lichens sont capables de trouver leur subsistance dans la roche même, le champignon lichenisé parvenant à en extraire les minéraux. La plupart des lichens se contentent du peu qu'ils trouvent dans la poussière, la rosée du matin ou les gouttes de pluie. Bref, les lichens vivent littéralement d'amour et d'eau fraîche!

Sur le tronc d'un Noisetier, les mystérieux hiéroglyphes dessinés par Graphis stricta... Et si les lichens avaient inventé l'écriture?

Une petite Usnée (Usnea sp) au bord du chemin? Inspirez, c'est peut-être le moment de prendre un bol d'air...

La plupart des lichens sont sensibles à la qualité de l'air. C'est pourquoi une faible diversité de lichens indique souvent un environnement pollué, où il ne fait pas bon respirer. Certains lichens sont d'ailleurs les indicateurs d'un environnement sain, telles des Usnées (Usnea sp) dont les «barbiches» pendues aux branches peuvent être le signe indien d'un air pur ou montagnard.

Les lanières verdâtre dessus, blanches dessous d'Evernia prunastri, plus connu sous le nom de «Mousse de Chêne», un lichen fruticuleux utilisé dans la composition des parfums boisés (parfumerie et savonnerie).

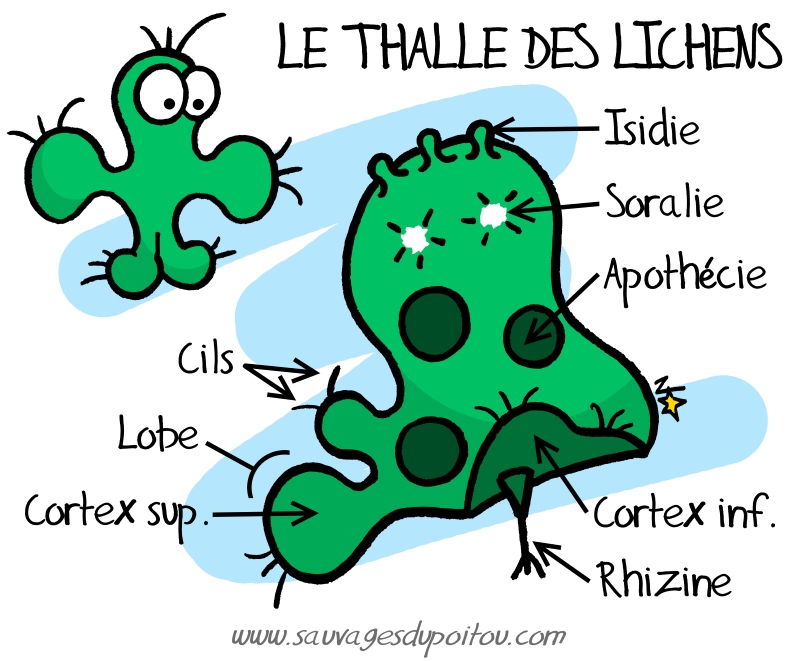

La diversité des lichens s'exprime dans leurs formes multiples et spectaculaires. Leur thalle (c'est ainsi qu'on appelle un appareil végétatif ne possédant ni feuilles, ni tiges, ni racines) peut être crustacé (comme incrusté dans son support), foliacé (formant des sortes de «feuilles»), squamuleux (formant des «écailles», à mi chemin entre crustacé et foliacé), fruticuleux (formant des «lanières»), complexe (formant des «jambes» ou des «pieds»), gélatineux...

L'identification précise d'un lichen est un travail minutieux qui repose à minima sur l'utilisation d'une loupe, le plus souvent d'un microscope et de quelques réactifs chimiques. Néanmoins, on peut déjà dégrossir le terrain et prendre plaisir à observer leur variété autour de nous, avec l'aide d'un ouvrage adéquat (voir liens en bas d'article) et d'un peu de vocabulaire. A la loupe, la partie visible - le thalle - d'un lichen pourrait se décrire ainsi:

Cortex supérieur : couche supérieure protectrice (la peau en quelque sorte).

Cils : ils permettent au lichen de retenir l'eau ou la rosée.

Apothécies : ce sont les organes de reproduction sexuée, des «coupoles» d'où jaillissent les spores du champignon lichénisé.

Soralies ou isidies : ce sont les minuscules organes de reproduction végétative qui permettent au lichen de se propager. On parle de soralies lorsqu'il s'agit de «déchirures» granuleuses à la surface du cortex, d'une couleur différente que celle du thalle, ou d'isidies lorsqu'il s'agit de petits bourgeons recouverts par le cortex, et dont la couleur est donc identique au thalle.

Cortex inférieur : suivant les formes, couche inférieure protectrice, qui porte les rhizines, les «fausses racines» qui permettent au lichen de s'accrocher à son support. Entre le cortex supérieur et inférieur se trouve généralement la couche algale et la couche formée par les champignons, nommée médulle, mélangées ou disposées en «lasagnes» l'une sur l'autre.

Le thalle recouvert de soralies granuleuses de Pertusaria amara, un lichen crustacé que l'on identifie entre autres signes à son goût fortement amer (attention, les lichens sont généralement toxiques, il suffit de l'effleurer du bout du doigt avant de porter le doigt à sa langue).

Ici s'arrêtent nos premiers pas timides dans le monde des lichens... Mais déjà, nous pouvons commencer à sentir que même lorsque nous sommes acculés face à un mur misérable, et en l'absence de toute végétation, jamais la vie ne cesse de nous offrir son incroyable récital!

Pour aller plus loin:

- Description des lichens de France sur le site de l'Association Française de Lichénologie

- Zoom sur les lichens sur le site de Bourgogne nature

- Le programme de science participative Lichen Go proposé par Sorbonne Université

Lectures recommandées:

- Guides des lichens de France aux éditions Belin, trois volumes: lichens des arbres, lichens des sols, lichens des roches.

20/10/2016

20/10/2016

Cardère sauvage, Iteuil (86)

Dipsacus fullonum (Cardère sauvage) appartient à la famille Caprifoliaceae qui a subit de profond remaniement dans les classifications botaniques les plus récentes (voir article sur les classifications phylogénétiques). Plutôt que de perdre son latin, on retiendra que la Sauvage côtoie aujourd'hui dans les flores les nombreux Chèvrefeuilles, ou encore la Centranthe rouge (Centranthus ruber) que nous avions déjà croisée sur Sauvages du Poitou. Une parenté «génétique» qui ne saute pas aux yeux: la Cardère sauvage, avec ses gros capitules, évoquerait plutôt un gros «chardon» de la famille Asteraceae... Mais contrairement à ces derniers, les fruits de la Cardère sauvage ne sont pas munis de petites plumes qui leur permettraient de se disperser avec le vent.

Inflorescence de la Cardère sauvage: des minuscules fleurs roses, serrées au milieu d'une armée de courtes bractées piquantes. Les fleurs éphémères sont d'abord situées au milieu de l'inflorescence, puis «se déplacent» progressivement vers le haut et vers le bas au fur et à mesure de leur fécondation.

Ses capitules, posés sur une couronne de longues bractées, ne vous sont surement pas étrangers... Les Cardères doivent leur nom à leurs longues pointes (involucre), recouvertes d'aiguillons, qui auraient permis de carder (c'est à dire démêler) la laine. A vrai dire, ce sont les inflorescences de la Cardère cultivée (Dipsacus sativus), aux pointes courtes, recourbées, bien plus robustes que celles de la Cardère sauvage, qui servirent autrefois de peigne dans l'industrie textile.

La Cardère cultivée a peu à peu disparue des cultures et des jardins particuliers avec l'arrivée des machines à lainer. Aujourd'hui, il est rare d'en croiser des descendants spontanés et l’espèce est probablement destinée à disparaître (il est encore possible de trouver des graines sur la toile, grâce à l'opération «Sauvez la cardère cultivée» lancée par la revue La Hulotte, n'hésitez pas à l'adopter).

Il existe un imbroglio autour des cardères, qu'il vaut mieux avoir à l'esprit lorsqu'on épluche les vieilles flores... Pour le botaniste suédois Carl von Linné, le nom Dipsacus fullonum renvoyait à la Cardère Sauvage. Selon Philip Miller l'écossais, Dipsacus fullonum était plutôt la Cardère cultivée, car c'est elle qui était utilisée dans l'industrie textile et ses foulons (la Cardère sauvage étant alors Dipsacus sylvestris). Il faudra attendre le vingtième siècle pour que ce sac de nœuds soit unanimement démêlé (ou plutôt cardé) par les botanistes: la Cardère sauvage est aujourd'hui très officiellement nommée Dipsacus fullonum, alors que la Cardère cultivée est Dipsacus sativus.

C'est cependant sous un autre nom que Dipsacus fullonum s'est rendue célèbre: le «Cabaret des oiseaux». Ses jeunes feuilles, opposées par paires et soudées à leur base, forment une coupe qui retient l'eau de pluie, pour mieux l'offrir aux oiseaux. Dipsacus dérive d'ailleurs du grec dipsan akeomaï «je guéris la soif».

Il n'est pas rare de trouver de petits insectes noyés dans les coupoles de la Sauvage. Certains observateurs affirment que les spécimens qui accumulent les cadavres d'insectes auraient une fructification de 30% supérieure à la normale... La Cardère sauvage serait-elle une plante carnivore, comme le pensait Francis Darwin (le fils du célèbre biologiste)? Serait-elle capable d'absorber l'azote d'origine animale piégé dans ses bassins? C'est peu probable, mais prudence, les voies de la nature sont impénétrables!

Happy hour à la jonction des feuilles du Cabaret des oiseaux!

Dipsacus fullonum est une bisanuelle qui forme une rosette de feuilles gaufrées la première année, puis des tiges et des fleurs l'année suivante, dès le début de l'été. Dans les zones en friche que la Sauvage colonise, les capitules surplombent fièrement les hautes herbes (ses tiges peuvent faire jusqu'à 2 mètres de hauteur).

Jeunes rosettes de Cardère Sauvage, Poitiers bords de Boivre

Les feuilles caulinaires flétries dessinent d'étranges signes sorciers en automne. Finalement, les inflorescences séchées perdurent tout l'hiver, parfois jusqu'au printemps suivant, perchées sur leur tige comme des totems indiens.

La Cardère sauvage en automne, Rochefort (17)

Autrefois, la racine de Dipsacus fullonum aurait été consommée en décoction pour traiter les troubles cutanés (verrues, eczéma, impétigo, psoriasis...). On racontait que l'eau retenue dans ses feuilles, recueillie au matin, pouvait soigner la peau, ou faire disparaitre les taches de rousseurs... Le «Cabaret des oiseaux» se transformait alors en institut de beauté, la Sauvage répondant également au nom de Baignoire de Vénus.

Cardère sauvage, l'amie des oiseaux!

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte le Cabaret des oiseaux au micro de France Bleu Poitou

- Dipsacus fullonum: identification assistée par ordinateur

- Dipsacus fullonum sur Tela-botanica

- Dipsacus sativus sur Tela-botanica

- Une fiche sur l'histoire de la Cardère cultivée sur le site de La Hulotte

Le revue La Hulotte, fournisseuse officielle de connaissances, de bonne humeur et de graines de Cardère Cultivée!

Lecture recommandée:

- n°61 et n°62 de la revue La Hulotte, consacrés à la Cardère des villes et à la Cardère des champs!

- Fleurs et insectes de Margot et Roland Spohn aux éditions Delachaux et Niestlé

Avec la douceur et l'humidité de l'automne poitevin, il arrive que les bébés Cardères germent en l'air, «sur pied»!