18/06/2016

18/06/2016

Orchis bouc, Biard (86)

Himantoglossum hircinum (Orchis bouc) appartient à la prestigieuse famille des Orchidaceae, dont les membres fascinent les amoureux de nature. Peut être parce que parmi les 20.000 espèces connues sur le globe (on en découvre chaque année de nouvelles parait-il), seules 120 foulent le territoire français. Ou plus simplement, à cause de l'originalité de leurs fleurs (voir l'article complet sur le sujet) et de la sexualité complexe qui les accompagne. Ce qui est moins connu en revanche, c'est l'origine du mot Orchidée: celles ci doivent leur patronyme a leurs tubercules souterrains... Orchis étant le «testicule» en latin!

J’me laverai pas pour garder ton odeur!

(La vie est un long fleuve tranquille, Étienne Chatiliez)

Himantoglossum hircinum, notre Orchis bouc, enfonce en peu plus avant le clou de la poésie: il doit son nom à l'odeur peut sympathique qu'il dégage à son pic de floraison, qui pourrait séduire une chèvre en manque d'affection (Hircus est le «bouc» en latin... Les autochtones parlent plutôt d'une odeur de chabichou!). En réalité, l'odeur est surtout chargée d'attirer les insectes qui assurent sa fécondation, une stratégie plus économique pour la Sauvage que de se lancer dans la production de nectar (des populations d'Himantoglossum hircinum produisant un peu de nectar ont déjà été observée en Europe centrale, comme si la Sauvage était finalement devenue capable de récompenser les butineurs avant qu'ils ne se lassent de la supercherie).

Rosette de feuilles glabres et charnues de l'Orchis bouc en automne

Himantoglossum hircinum est donc vivace de par son tubercule. La Sauvage affectionne les prairies calcaires pauvres et sèches, baignées de lumière. Comme ses consœurs, la belle nait dans des conditions peu habituelles: les graines d'Orchidées sont produites en quantité (jusqu'à un millier par fruit pour l’Orchis bouc, et jusqu’à 50 fruits par pied), mais elles sont minuscules (0,05 millionième de gramme pour l’Orchis bouc, de la poussière en somme) et en quelque sorte incomplètes. Pour germer, celles ci nécessitent l'aide d'un champignon «compagnon» (mycorhize) qui assurera leur alimentation dans les premiers stades de développement. Autant dire que le renouvellement des colonies d'Orchidées repose sur un équilibre naturel précis et précaire (en France, une espèce sur six est menacée de disparition). Leur floraison signe toujours le succès d'une recette magique dont l'issue était pourtant très incertaine!

Le monde est plein de magie, il suffit d’y croire. Alors faîtes un vœu... C’est bon? Bien. Maintenant croyez-y de tout votre cœur.

(Les frères Scott, Mark Schwahn)

Un milieu adéquat ne garantie pas pour autant la floraison d'Himantoglossum hircinum d'une année à l'autre: une fois installée, la Sauvage possède son rythme propre, où alternent floraisons spectaculaires et périodes discrètes de reproduction végétative (la probabilité de fleurir augmente avec le nombre de feuilles de la rosette).

Orchis bouc, Poitiers bords de Boivre

Paradoxalement, certaines Orchidées – à l’image de notre Orchis bouc - ont trouvé une terre d’accueil toute à leur convenance dans les nouveaux no man’s land que sont les bords d’autoroute, les aéroports ou les jachères. C’est pourquoi entre mai et juillet, il n'est pas rare de croiser Himantoglossum hircinum sur les pelouses des jardins municipaux ou au bord des routes, même les plus fréquentées. N'allez pas croire pour autant que la belle est une pioche banale parmi les trésors du clan Orchidaceae: faites fi de son allure élancée (jusqu'à un mètre de hauteur), de ses couleurs un poil ternes et de son parfum douteux pour vous rapprocher d'elle...

La danse de l'Orchis bouc, Chezeau (86)

Tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or!

(Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, Gore Verbinski)

Himantoglossum hircinum fait honneur à la réputation de son clan: sa floraison offre un spectacle édifiant, digne de l'explosion d'une piñata mexicaine! Himas est la «lanière» et glossa la «langue» (bien pendue) en grec: les trois lobes du labelle de ses fleurs se déroulent comme des serpentins. Un éperon court (généralement dépourvu de nectar) prolonge le labelle interminable, sépales et pétales convergent au dessus des organes reproducteurs pour former un «casque» protecteur.

Orchis bouc, Buxerolles (86)

- Ça va trancher chérie!

- Mais non, qu’est ce que tu fais, il faut dire «ça va couper chérie»! Pas «ça va trancher»!

- Ah bon?

(La Cité de la peur, les Nuls)

Si les fleurs d'Himantoglossum hircinum sont ornées d'un «casque», celui ne peut pas grand chose face aux lames acérées d'une tondeuse à gazon... La Sauvage colonise pourtant les pelouses rases, et ne se plait guère dans les zones de friche laissées à l'abandon. Reste donc à trouver un terrain d'entente pour que tous profitent du spectacle de sa floraison; le mieux étant que les jardiniers (ou techniciens de espaces verts) apprennent à repérer ses rosettes au printemps pour les contourner et les laisser s'épanouir!

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte l'Orchis bouc au micro de France Bleu Poitou

- Himantoglossum hircinum sur Tela botanica

- Himantoglossum hircinum, identification assistée par ordinateur

- Le coté obscure de l'Orchis bouc sur le site de Zoom Nature

- Orchis bouc, les caprices d'une Orchidée sur le site de Zoom Nature

Orchis bouc: un paysage pour le moins fantastique!

12/04/2016

12/04/2016

Grande Mauve, bord de champs à Biard (86)

Malva sylvestris (Grande Mauve ou Fouacé en poitevin saintongeais), fait office de reine du bal dans le clan qui porte son nom, Malvaceae. Mauve est la couleur de ses fleurs; mais difficile de dire qui de la couleur ou de la fleur donna son nom à l'autre, tant la Sauvage est emblématique et choyée par l'homme depuis toujours...

Fleur à 5 lobes échancrés de la Grande Mauve, Poitiers bords de Boivre

Malva sylvestris est une vivace (qui se comporte souvent en bisanuelle sous nos latitudes), dont les fleurs s'ouvrent entre mai et la fin de l'été. La belle passe difficilement inaperçue: sa tige et ses rameaux poilus peuvent dépasser le mètre de hauteur sur un sol propice.

Grande Mauve, Poitiers bords de Boivre

L'ancien nom latin de Malva sylvestris était Omnimorbia, c'est à dire «toutes les maladies»: ses propriétés adoucissantes étaient connus de tous. Ses fleurs et ses feuilles (fraîches ou séchées), en infusion ou en gargarisme, apaiseraient les inflammations comme les toux sèches, les gorges enrouées ou les aphtes. Appliquées en compresse, elles soulageraient panaris, furoncles ou hémorroïdes...

Princesse, t’es tellement douce que même le sel à le gout du sucre avec toi.

(Boulevard de la mort, Quentin Tarentino)

Bref, Malva sylvestris est une caresse rafraîchissante pour le corps qui souffre, mais pas seulement: Pythagore recommandait la tisane bleue à ses élèves pour adoucir les passions et pacifier l'esprit! Pour certains historiens, Malva viendrait d'ailleurs du grec malasso qui signifie «ramollir» ou «adoucir». Les grecs, puis les romains, la considéraient comme une plante sacrée apte à élever les âmes vers la lumière, sans doute inspirés par la faculté de la Sauvage à tourner ses fleurs vers le soleil.

Dire que Malva Syvestris est une plante comestible est une litote... Il serait plus juste de la considérer comme un véritable légume tant elle a été cultivée et consommée depuis les temps préhistoriques! Arabes, chinois, européens l'ont mangée crue en salade, cuite en soupe, en farce ou en ragoût. Elle est riche en sels minéraux, vitamines A, B1, B2 et C, en protéines complètes, en fer et en calcium.

On préfère généralement les fleurs et les jeunes feuilles, car ces dernières en vieillissant feront d'avantage sentir la qualité mucilagineuse (visqueuse et humidifiante) de la Sauvage... Tout le monde n’apprécie pas, mais c'est une particularité utile en cuisine: les parties aériennes de Malva sylvestris (ou une décoction des parties souterraines) peuvent épaissir un velouté ou une crème maison (en lieu et place de produits industriels de type Maïzena).

Les jeunes fruits circulaires (surnommés les «fromages» à cause de leur forme, pas de leur goût) sont tendres et se grignotent en salade (après les avoir débarrassés de leurs calices).

«Fromage» (fruit, un schizocarpe) de la Grande Mauve,

Poitiers quartier Chilvert

Sa culture aisée devrait nous inciter à la réintégrer dans les potagers, à l'image des romains qui préféraient garder la belle à portée de ciseau au fond de leurs jardins plutôt que de lui courir après à travers la campagne.

«Con un huerto y un malva hay medicina para un hogar» (Un jardin potager et de la Mauve constituent des remèdes suffisants pour un foyer)

(Maxime populaire espagnole)

Dans un cornet constitué d'un double calice, des pétales enroulés comme une glace à l'italienne: une signature de la famille des Malvacées (Grande Mauve, Poitiers)

Si les Anciens estimaient la Grande mauve comme apte à élever les âmes vers la lumière, deux papillons de nos régions ont bien compris que la Sauvage pouvait aussi aider leurs chenilles à s’envoler vers le ciel une fois leur métamorphose réalisée! Car la Grande mauve est aussi le garde-manger larvaire de l’Hespérie de l’alcée (ou Grisette, Carcharodus alceae) et de la Belle dame (Vanessa cardui).

Hespérie de l’alcée, Migné-Auxances (86)

A vrai dire, nos deux papillons n'ont pas que la Sauvage comme casse-croûte. En effet, l’Hespérie de l’alcée s’intéresse également à d’autres membre du clan Malvaceae (telle la Mauve musquée, Malva moschata) tandis que la Belle dame disperse ses œufs sur pas moins de... 70 espèces de plantes appartenant à 8 familles végétales!

Belle Dame, forêt de Vouillé (86)

Pour aller plus loin:

- Malva sylvestris sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

- La Grande Mauve à travers l'histoire, un article du blog Books of dante

06/04/2016

06/04/2016

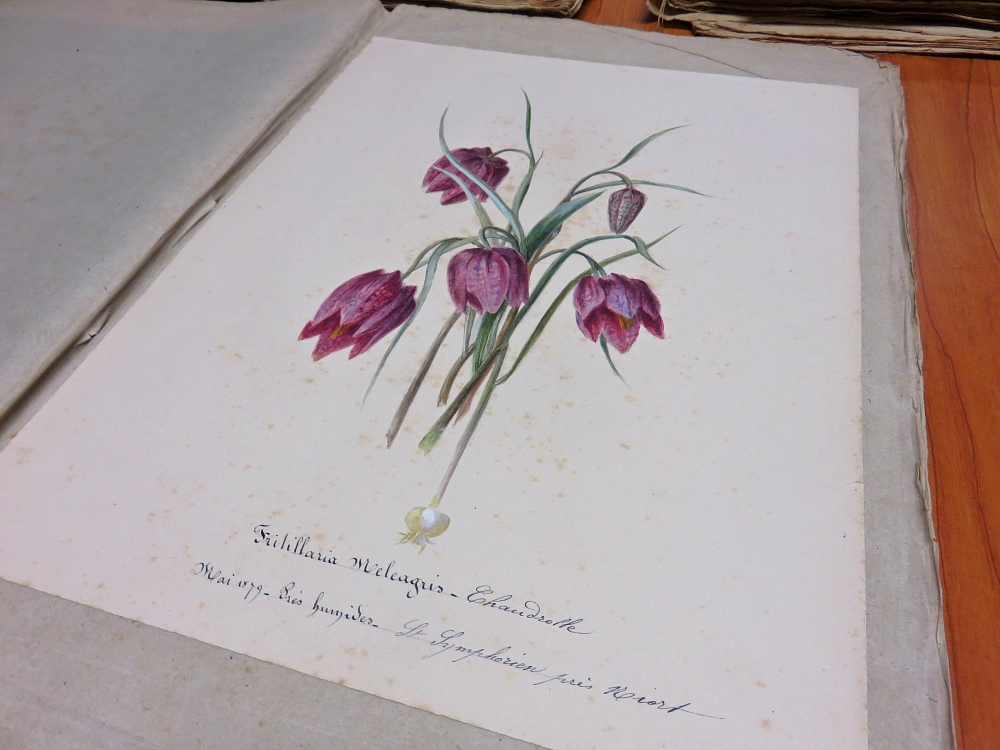

Et soudain surgit face au vent, la vraie héroïne de tout l'étang! (Fritillaire pintade)

Fritillaria meleagris (Fritillaire pintade ou Coquelourde en poitevin saintongeais) appartient à la famille Liliaceae, dont les membres sont souvent des plantes à bulbes et à fleurs spectaculaires: Lys, Muguets, Jacinthes, Tulipes, Muscaris, Jonquilles (dans la classification classique)... Les Fritillaires tirent leur nom du latin fritillus, qui renvoie au petit gobelet dans lequel les joueurs secouaient les dés avant de les lancer sur la table; la robe de ses clochettes évoque le plumage tacheté de la Pintade (Fritillaria meleagris est parfois nommée Pintade ou Pintadine).

Fritillaire pintade sur tapis de Ficaire pour ouvrir la saison dès début mars!

Fritillaria meleagris est une vivace à bulbe qui s'installe sur les sols riches, sains et détrempés des prairies et des forêts alluviales: elle est une Sauvage spécifique des zones inondables. La Sauvage trouve ses origines en Europe, où elle est endémique (on ne la croise nul part ailleurs sur le globe). Mais Fritillaria meleagris est aujourd'hui en péril, car son habitat disparait peu à peu...

Les zones humides, considérées à tort comme des lieux insalubres et improductifs (ce sont en réalité des lieux où la biodiversité est particulièrement riche et variée), reculent sous l'effet de l'urbanisation (assèchements, remblaiements...), quant elles ne sont pas transformées en champs de cultures industrielles (maïs le plus souvent). Fritillaria meleagris, à l'image d'autres locataires des zones alluviales, a aujourd'hui disparue de plusieurs pays et régions de France. Là où elle subsiste, elle est souvent enregistrée comme espèce protégée, ou au minimum, surveillée de près par les associations et les autorités.

Fritillaire pintade, Saint Benoît (86)

Dans le Poitou, nous avons la chance de pouvoir croiser la belle Pintade au printemps sans trop de peine. Les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres restent épargnés par le déclin national; néanmoins, le mouvement de recul de son habitat et de ses colonies n'épargnent pas la région. Il convient d'évaluer année par année ses populations, et de sensibiliser le plus grand nombre pour éviter que Fritillaria meleagris, devenue malgré elle un symbole de la nature poitevine, ne disparaisse.

Je suis là pour te sauver. Force d’intervention, matricule 38416, chargé de ta protection. Tu es la cible du Terminator.

(Terminator, James Cameron)

Il va sans dire qu'il faut éviter les cueillettes pour laisser la Sauvage se reproduire autant que possible. Mais surtout, il faut travailler d'arrache-pied à la sauvegarde des zones humides et encourager les modes de culture propres — Fritillaria meleagris est particulièrement sensible aux pollutions causées par les produits phytosanitaires — autour de celles ci: réduction des engrais, rétablissement de zones tampons autour des cultures... En attendant, notez, si vous avez un coin de jardin humide, qu'il est toujours possible de tenter de domestiquer Fritillaria meleagris en se procurant des bulbes chez un horticulteur.

Sous les jupes de la Fritillaire pintade: des fleurs tournée vers le sol, généralement solitaire (on peut exceptionnellement croiser des spécimens à 2 ou 3 fleurs), 6 tépales en damier pourpres et blancs, 6 étamines autour d'un pistil surmonté de 3 stigmates.

La reproduction végétative de Fritillaria meleagris (via son bulbe) est un processus lent et laborieux... Côté reproduction sexuée, la Pintade se montre tout aussi nonchalante: sa floraison printanière s'étale sur un court mois, avant d'offrir des fruits (de grosses capsules) qui se ressème spontanément. Les jeunes pousses qui pointent au printemps suivant ne montreront pas de fleurs... Avant la troisième ou quatrième année!

Feuilles de la Fritillaire pintade: alternes, minces, embrassantes, souvent arquées vers le sol.

Toute la plante (plus particulièrement le bulbe) renferme un alcaloïde, l'impérialine, qui peut s'avérer mortel pour l'homme en cas d'ingestion (risque d'hypotension et d'arrêt cardiaque). C'est toujours ça de gagné: Fritillaria meleagris ne risque pas de finir dans un panier fleuri, au milieu d'une récolte printanière de Sauvages comestibles! Et ce n'est pas une raison pour ne pas prendre soin d'elle, car, et c'est Jean Giono qui le dit (Un roi sans divertissement):

«On ne peut pas vivre dans un monde où l’on croit que l’élégance exquise du plumage de la pintade est inutile.»

Des trous dans la Pintade... Assassin!

Le coupable se révèle en fin de saison : Le Criocère du lis (Crioceris lilii), mangeur de Fritillaire, fait moins le malin lorsque ne restent que les fruits!

Pour aller plus loin:

- Fritillaria meleagris sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

L'hommage à la Dame du Poitou par une autre Dame du Poitou, Marie Corneille, artiste et botaniste des Deux-Sèvres de la fin du 19ème siècle; Une planche dénichée parmi les trésors du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers.