17/11/2015

17/11/2015

Sus aux fleurs du Romarin officinal! (abeille solitaire, Anthophora sp.)

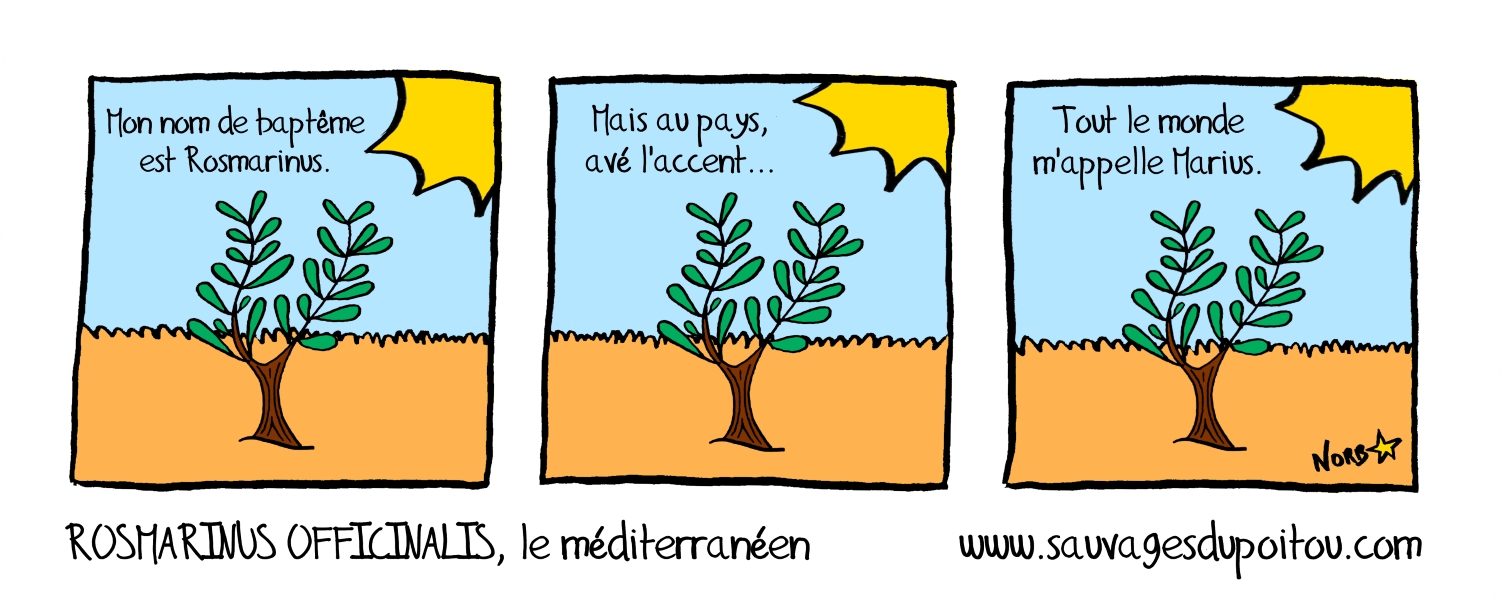

Rosmarinus officinalis (Romarin officinal ou Roumarin en poitevin saintongeais) est un arbrisseau appartenant au clan Lamiaceae, dont les membres montrent des fleurs en forme de gueule d'ogresse. Sa présence dans les pages du blog est particulière, car le Romarin n'est pas à proprement parler un «Sauvageon du Poitou», mais plutôt un vagabond des maquis méditerranéens. On peut au moins reconnaitre qu'il s'acclimate bien aux jardins et aux balcons du Poitou, comme du reste de la France, où nous sommes nombreux à le cultiver (pour peu qu'on lui trouve un coin de terre à l'abri des excès d'eau).

Le Romarin officinal à l'état spontané s'observe parfois à Poitiers, les long des falaises (au microclimat méditerranéen) sous Notre Dame des Dunes!

Rosmarinus est littéralement la rosée (ros en latin) marine (marinus en latin). Dans certaines légendes, cette «Rosée marine» n'est autre qu'une princesse qui pleure son galant noyé dans la mer et se transforme finalement en un arbuste dont les feuilles ont la forme et le goût amer de ses larmes... La saveur piquante du Romarin n'a pourtant rien de triste côté cuisine, où ses fleurs, ses feuilles et ses branches sont utilisées, fraiches ou séchées, pour relever les plats et les desserts.

Tronc du Romarin officinal, Poitiers quartier Chilvert

Le Romarin affectionne les rocailles, les sols calcaire ensoleillés et bien drainés. Son feuillage (sessile, linéaire à filiforme) coriace et persistant dégage un parfum camphré (l'odeur repousserait les mites, la mouche de la carotte et la piéride du chou).

Là où il y a Romarin officinal, la Chrysomèle américaine et ses reflets métalliques ne sont jamais bien loin (ce petit coléoptère se nourrit de ses feuilles)!

Par ses racines, l'arbuste semble avoir un effet inhibiteur sur les plantes annuelles: force est de constater qu'au pied d'un tronc de Romarin, la flore adventice est généralement assez pauvre.

Ses fleurs sont en revanche un hymne à la vie, car très mellifères. Le miel de Romarin - plus connu sous l’appellation de «miel de Narbonne» - est réputé pour son parfum et sa finesse. Une aubaine, car en Poitou, l'arbrisseau affichera ses fleurs avant l'arrivée du printemps: il est une manne pour les butineurs au sortir de l'hiver.

Fleur du Romarin officinal: la lèvre supérieure de la corolle forme un casque fendu. La lèvre inférieure possède trois lobes, le central plus large et concave: c'est la «piste d'atterrissage» pour les butineurs.

Son histoire la plus célèbre nous emporte en Europe centrale à la fin du 14ème siècle: Élisabeth, la reine pieuse de Hongrie alors âgée de 72 printemps, souffre de rhumatismes, à moins que ce ne soit de la terrible goutte. Pour la soulager, un ange (dans d'autres récit, c'est un moine) lui propose un élixir à base de plantes, dont le Romarin est l'ingrédient principal. La potion sacrée soigne la sainte reine, tout en lui redonnant jeunesse et beauté!

Le mythe de l'«Eau de Hongrie» fait le tour du vieux continent. En France, l’élixir devient un parfum prisé, de la cour du roi Charles V jusqu'à celle de Louis XIV, où la Marquise de Sévigné en fait promotion. Un onguent réputé pour ses vertus thérapeutiques, mais surtout pour ses pouvoirs esthétiques et revitalisants. Le Romarin entre dans la Légende, jusque dans les contes de Charles Perrault où l'Eau de Hongrie tente (sans succès) de réveiller la Belle au Bois Dormant:

«Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau, que comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main, et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours: on vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie; mais rien ne la faisait revenir.»

Le Xylocope violet (Xylocopa violacea) en quête de la jeunesse éternelle sur le Romarin officinal.

Le Romarin ne se cantonne pas seulement aux rayon des contes et légendes. Si «Eau de Hongrie» est de nos jours devenu le nom d'un parfum commercial (!), l'arbrisseau conserve une place de choix sur les étals des herboristeries.

Sa valeur cosmétique (anti-oxydant et donc anti vieillissement) est souvent mise en avant en usage externe comme en usage interne. Le Romarin est également considéré comme un stimulant cérébral: on raconte que pendant la Grèce antique, les intellectuels s'en tressaient des couronnes pour aiguiser leur réflexion et leur mémoire. La plante aurait aussi son utilité dans la prévention et l'accompagnement des douleurs rhumatismales, de la goutte, des troubles gastro-intestinaux et permettrait de lutter contre les états de fatigue en général... La liste n'est pas exhaustive, la palette thérapeutique du Romarin est aussi variée que sophistiquée dans ses modes d'administration (avec toutes les précautions d'usage habituelles): infusion légère, teinture alcoolique, huiles essentielles, etc. L'arbrisseau est décidément très plébiscité, par les hommes comme par les butineurs!

Si son parfum n’est plus dans l’air, à quoi bon encore respirer?

(Fanfan la Tulipe, Christian-Jaque)

Pour aller plus loin:

- Rosmarinus officinalis sur Tela-botanica

- Étude chimique pour une utilisation médicinale de la plante sur Phytomania

- Identification des Chrysomèles sur le site Les insectes

13/11/2015

13/11/2015

Achillée millefeuille, Saint-Auvent (67)

Achillea millefolium (Achillée millefeuille) appartient au vaste clan Asteracea, les plantes aux très nombreuses fleurs réunies en un gros «capitule» (Pâquerettes, Pissenlits, Marguerites...). Un piège initiatique pour les apprentis botanistes, car en le voyant, on est immédiatement tenté de le ranger parmi les Apiaceae (Ombellifères), les plantes à «ombelles» (inflorescence en forme de parapluie). Il se trouve que dans le cas d'Achillea millefolium, les botanistes utilisent le terme «corymbe» plutôt que celui d'«ombelle», qui renvoie à une inflorescence en grappe plate, où les fleurs (ici les capitules) sont alignées sur un même plan horizontal.

La Sauvage tire son nom d'Achille, héros mythique de la guerre de Troie, qui s'en servit pour guérir des blessures (pas les siennes, mais celle d'un roi, car en dehors de son célèbre talon, Achille était invulnérable).

Tu connaîtras la gloire mon fils, on écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir, le monde n'oubliera jamais ton nom : Achille.

(Troie, Wolfgang Petersen)

C'est en tant que plante-médecine qu'Achillea millefolium a tissé sa légende à travers l'histoire, depuis les tombes néandertaliennes (où des traces de la Sauvage ont été observées, parmi d'autres pharmacopées rudimentaires), en passant par les Celtes, jusqu'à la première guerre mondiale (où elle — «l'Herbe aux militaires» — faisait partie du kit de premier secours fourni à chaque soldat). Mais avant de revenir sur les pouvoirs de cet infirmier végétal, observons le de plus près:

Feuilles alternes, bipennatisequées de l'Achillée millefeuille, Poitiers sous Blossac

Ses inflorescences blanches roses caractéristiques (qui apparaissent à la belle saison, entre juin et octobre), disposées en «corymbe», combinées à ses «mille feuilles» vertes foncées, en réalité des feuilles finement découpées (comme des plumes) devraient nous permettre de l'identifier sans grandes difficultés.

Corymbe de capitules très fréquenté de l'Achillée millefeuille, Beauvoir (86)

Achillea millefolium est une vivace et se propage autant par ses racines traçantes (reproduction végétative) que par ses graines grises qu'il ressème spontanément chaque année. Il affectionne les terrains dégagés, riches et secs, les prairies, mais aussi les bords des routes et des chemins, où il dresse ses tiges raides de 20 à 70cm de hauteur (à moins qu'une tondeuse à gazon ne les raccourcisse, ce qui ne perturbe pas outre mesure notre Sauvage).

Des tiges qui vous permettront de fabriquer, dans le respect des traditions, un set de baguettes pour pratiquer le rituel du Yi-Jing, le célèbre livre divinatoire de l'empire du milieu (un autre Achillée fut aussi utilisée pour fabriquer les baguettes du Yi-Jing, l'Achillée ptarmique, Acchillea ptarmica). Reconnaissez que notre Sauvage a su faire sa place dans l'histoire, que ce soit aux côtés des traités fondateurs de Chine, ou dans les récits mythologiques européens.

Au cœur de la terre naissent les racines (c'est en accumulant petit à petit qu'on parvient à ce qui est grand et élevé).

(Tirage n°46 «Croissance» du Yi-Jing)

Achillée millefeuille, Dagneux 0()

Lorsqu'il s'incruste au potager, Achillea millefolium devient un excellent auxiliaire. Dans les allées, il couvre le sol au même titre qu'un gazon, car il supporte le piétinement. Mais contrairement à une simple pelouse, la Sauvage est très serviable: elle donne de la vigueur aux plantes alentour, son odeur âcre repousse nombre de prédateurs pendant que ses fleurs attirent les pollinisateurs (abeilles, papillons...) et les syrphes (redoutables prédateurs des pucerons).

Fauchée, Achillea millefolium fournit un paillage généreux. Sa décoction (100g de fleurs pour 1l d'eau) accélère la formation du compost, ou (diluée à 1 pour 10) fait office de traitement anti-fongique... Bref, Achillea millefolium est une véritable manne pour le jardinier!

Sexe, pollen et Achillée millefeuille : les trois ingrédients d'une bonne légende? (couple de Pseudovadonia livida)

Ses jeunes pousses, ses fleurs et ses feuilles sont comestibles. L’Achillée millefeuille dégage une saveur amère et intense. Elle sera généralement utilisée comme condiment dans les salades, les soupes ou les omelettes, plutôt que comme plat principal. Dans les pays nordiques, ses inflorescences ont parfois servi à aromatiser la bière. Autre particularité culinaire : un sachet de graines de la sauvage était jadis placé dans les tonneaux de vin pour aider à la bonne conservation de ce dernier.

Un joli ton rosé pour cette Achillée millefeuille, alias «Saigne nez»

Mais revenons à ce qui à fait la popularité d'Achillea millefolium: son utilisation médicale. Difficile d'être exhaustif sur le sujet... La Sauvage mériterait quelques chapitres à elle seule. Les études lui reconnaissent plus de 120 composés chimiques dont 82 huiles essentielles. Néanmoins, on peut retenir les usages les plus courants:

En poitevin saintongeais, Achillea millefolium est plus connue sous le nom de Saigne nez. La Sauvage ne pratique pas la boxe à ses heures perdues, mais se révèle hémostatique en usage externe. La tisane de ses parties aériennes fleuries (fraîches ou séchées) appliquée en cataplasme, en friction douce ou en bain, est anti-inflammatoire et cicatrisante. Une recette qui a traversé l'histoire, des chevaliers du moyen-âge jusqu'au poilus des tranchées de la première guerre mondiale! Dans une version plus contemporaine, le randonneur peut appliquer directement quelques feuilles mâchées pour arrêter le saignement d'une (légère) coupures.

En usage interne, la même tisane soulage les douleurs menstruelles ainsi que les douleurs abdominales digestives. En inhalation, elle fera également bon effet dans le traitement des infections des voies respiratoires (rhumes, maux de gorge...).

Voilà une Sauvage qui, depuis des dizaines de milliers de siècles, œuvre pour ne jamais se voir affubler du sobriquet de «mauvaise herbe»... Gageons que la renommée et la légende d'Achillea millefolium perdurent longtemps!

Pour aller plus loin:

- Achillea millefolium sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

02/10/2015

02/10/2015

Renouée du Japon, Poitiers quartier Chilvert

Reynoutria japonica (Renouée du japon) appartient à la famille Polygonaceae, aux côtés des Sarrasin, Rhubarbes et autres Rumex. La Sauvage se dresse sur une tige solide parcourue de plusieurs «nœuds», signe distinctif des Renouées, qu'elles soient minuscules (Polygonum aviculare, la petite Renouée des oiseaux) ou géantes, comme la Renoué du Japon.

Pour le grand public, la désignation Renouée du Japon recouvre généralement trois plantes proches, assez difficiles à différencier: Renoutrya japonica (la Renouée du Japon à proprement parler, aux feuilles brusquement tronquées à la base et glabres à la face inférieure), Reynoutria sachalinensis (la Renouée de Sakhaline, plus rare, dont les feuilles, plus grandes, sont cordées à la base et possèdent quelques poils épars sur les nervures à la face inférieure) et Reynoutria x-bohemica (la Renouée de Bohême, une hybride des deux précédentes, très vigoureuse et compétitive). Les trois fausses jumelles ont des comportements semblables.

Les grandes renouées sont d'excellentes comestibles. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elles furent introduites en Europe, dès le moyen âge, depuis l'Asie (Chine, Corée, Japon et Sibérie). Capables de produire une biomasse importante en un temps record, elles ont tout le potentiel de bonnes fourragères (en pratique malheureusement, le bétail n'en raffole pas). L'homme préfère consommer les jeunes pousses ou l'extrémité des grandes tiges, cuites dans l'eau comme des asperges.

Jeune pousse d'une renouée géante, Poitiers quartier Chilvert

Les grandes renouées profitèrent d'une seconde vague d'importation vers l'Europe au 18ème siècle, sans doute pour leurs qualités ornementales: elles poussent haut et vite, avant d’agrémenter, à la fin de l'été, leurs massifs de fleurs blanches très mellifères (précieuses pour les insectes à l'approche de l'automne). L’espèce Reynoutria japonica ne dispose a priori pas de pieds mâles fertiles en France (des hybridations avec les autres renouées géantes, pour peu qu'elles se croisent sur un même territoire, restent possibles, pouvant aboutir à des spécimens fertiles).

Fleurs de la Renouée du Japon en automne: un festin pour les diptères!

A ce point de l'article, on est en droit de se demander comment la Renouée du Japon a réussit à devenir l'archétype même de la plante invasive, et pourquoi la simple évocation de son nom cause des sueurs froides à ceux qui la côtoient de près... Car il se trouve que la Sauvage est aujourd'hui épinglée comme une véritable peste végétale, une terreur surveillée de très près par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature!

Reynoutria japonica est vivace, avec des rhizomes démesurés capables de s'enfoncer à 2m de profondeur et de s'étendre jusqu'à 7m autour d'un seul pied. Ses racines libèrent une toxine dans le sol, pénalisant toute vie végétale alentour, histoire de saper la concurrence. Si l'on tente de s'en débarrasser, il faut savoir que le moindre centimètre de rhizome oublié en terre donnera naissance à un nouveau plant... De plus, en milieu humide (bords de rivières), une tige emportée par le courant et laissée à même le sol suffit pour démarrer une bouture.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les colonies géantes de Reynoutria japonica imposent le respect. Fauchées aux pieds, elles sont capables de repartir de plus belles et ce en un temps record (les jeunes pousses peuvent atteindre 3m de hauteur en une seule saison), occupant un espace ahurissant et laissant tous les autres végétaux sur le carreau. Autant de paysages où la biodiversité est mise à mal.

Feu d'artifice automnal de la Renouée du Japon

Les plus perspicaces se demanderont peut être: comment se fait-il qu'une plante présente sur le territoire depuis le Moyen-âge devienne brusquement, au 20ème siècle, une hors-la-loi incontrôlable? Qui a fâché Reynoutria japonica?

Répondre à cette question reste une affaire de spécialistes, mais on peut entendre aujourd'hui quelques pistes de réflexions intéressantes:

Revenons aux origines asiatiques de Reynoutria japonica: au Japon, la Sauvage habitait le plus souvent les flancs des volcans; autant dire des sols naturellement hostiles et perturbés. Reynoutria japonica est donc dès son berceau une plante coriace, élevée à la dure, qui se sent comme un pied dans une pantoufle sur les sols métallifères. Les pollutions industrielles qu’elle tolère ont favorisé l'expansion de la sauvage en milieu urbain (et au-delà depuis) en pénalisant ses concurrentes. Mais surtout, les travaux de terrassement autour des villes ont boosté sa propagation : rien de tel que quelques coups de pelleteuses dans ses rhizomes pour la disperser. Aujourd'hui, Reynoutria japonica est devenue, à force de voyages et surtout à force de côtoyer l'homme, une invasive avec laquelle il convient de faire preuve d'humilité et de la plus grande vigilance.

Addenda (février 2016): les scientifiques anglais terminent cette année un programme de recherche démarré en 2004, qui vise à tester l'introduction de prédateurs naturels de la Renouée du Japon en Europe (sur son aire d'origine, l'expansion de la Sauvage est naturellement contrôlée par la faune autochtone). Un psylle (sorte de petite cigale), Aphalara itadori, présente des résultats très prometteurs; tout laisse à penser que son introduction sera validée puis généralisée sous peu. (source: La Garance voyageuse, N°112)

Pour aller plus loin:

- Identification assistée par ordinateur

- Reynoutria japonica sur Tela-botanica

- Une recette de cuisine originale pour (essayer de) se réconcilier avec la Sauvage!