03/04/2019

03/04/2019

Système racinaire: l'autre côté du miroir! (Platane commun, Saint Benoît 86)

Les habitués des rendez-vous de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou sont maintenant aptes à décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les bourgeons, les fleurs régulières, irrégulières, leur agencement (inflorescences) et finalement les fruits. Nous sommes forts d'un vocabulaire fourni, probablement suffisant pour trier nos premières découvertes sur le terrain. Nous n'avons pourtant observé que la moitié supérieure de nos Sauvages préférées, négligeant leur part la plus secrète... Par pudeur et par prudence peut-être, il ne serait guère courtois de déraciner un spécimen inconnu (ou même connu) pour faire connaissance. Cette nouvelle leçon n'est bien sûr pas une incitation à l'arrachage inconsidéré, mais plutôt l'occasion de partager quelques indiscrétions souterraines, tout en mettant en avant l'incroyable diversité - visible ou invisible - du vivant.

- T'avais raison...

- A propos de quoi?

- On est bien mieux tout au fond... C'est là qu'il faut être.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Les racines prolongent la tige (ou le tronc) sous le sol. Elles sont la plante à l'envers, l'autre côté du miroir. Alors que la tige s'élève vers le ciel, la racine s'enfonce dans les profondeurs, à l'exact opposé, écartelant la plante entre le désir ardant de lumière et l'appel des profondeurs. Songez un peu: c'est un peu comme si les aspirations d'Icare et de l'apnéiste Jacques Mayol ne faisaient qu'une. Autant dire que si le monde aérien de nos sauvages est riche en couleur, en acteurs et en rebondissements (bourgeons, feuilles, fleurs, pollinisation, fruits...), leur univers souterrain l'est tout autant.

Les racines remplissent une pléthore de fonctions qui ne se résument pas à ancrer les végétaux dans le sol. C'est bien connu, les racines recherchent l'eau et les nutriments du sol pour les absorber, compensant de par leur élasticité l'immobilité du végétal. Elles assurent aussi le rôle d'excrétion de la plante, participant à la fabrication même du sol de par leurs sécrétions. Elles peuvent également servir d'organe de réserve chez les vivaces: c'est la cachette à provisions que la plante remplit à la belle saison, afin d'y puiser les mois de disette ou les années suivantes. Ce sont aussi les racines qui assurent le lien avec les nombreux micro-organismes (bactéries, champignons...) qui vivent en symbiose avec chaque plante (voir par exemple notre article sur la Luzerne tâchetée et ses nodosités). Enfin, les racines sont le réseau de télécommunication - le World Wild Web - du règne végétal, permettant à des plantes d'une même espèce de partager des ressources ou même d'échanger des informations sur le monde environnant (prévenant la colonie de l'arrivée d'une sécheresse, de l'attaque d'un prédateur ou d'une maladie fongique). C'est bien connu: les plantes ont inventé la fibre bien avant l'homme!

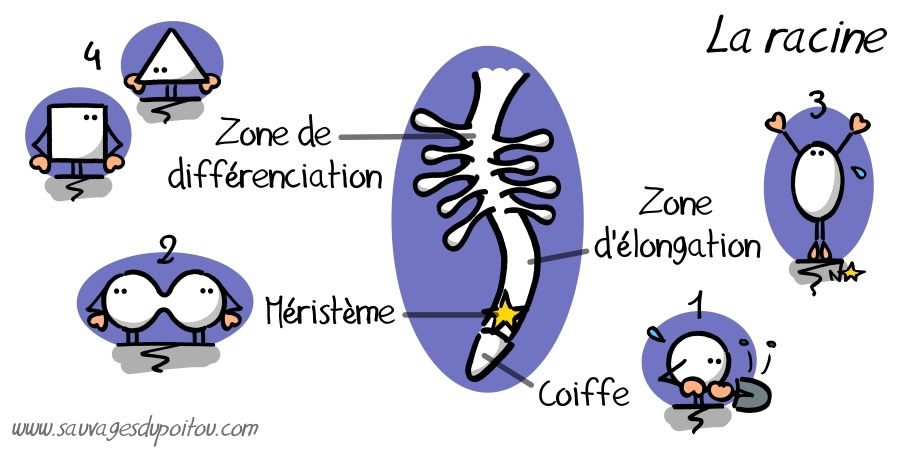

On pourrait transposer à l'envers, la tête en bas, quelques principes développés lors de notre leçon consacrée aux rameaux et aux bourgeons. De même que le rameau grandit via son bourgeon apical, une racine se développe depuis son extrémité, même si celle-ci n'est pas un bourgeon à proprement parler: le bout du bout d'une racine se nomme la coiffe (1). Celle-ci oriente et facilite le forage grâce à la substance visqueuse qui la recouvre (le mucigel). Un peu à l'image des écailles d'un bourgeon, la coiffe sert de bouclier au méristème. Ce petit paquet de cellules indifférenciées assure le renouvellement permanent de la coiffe (creuser est une activité usante, surtout quand on est en première ligne), ainsi que le développement de l'ensemble des tissus racinaires, par le jeu de divisions cellulaires (2). Les jeunes cellules situées quelques millimètres derrière le méristème (zone d'élongation) s'allongent, jusqu'à dix fois leur taille initiale, enfonçant la racine toujours plus profondément dans le sol (3). En amont, les cellules se spécialisent (zone de différenciation), renforçant les tissus de la racine, formant ses différents accessoires (poils racinaires-absorbants, etc.) ou amorçant de nouvelles ramifications (4).

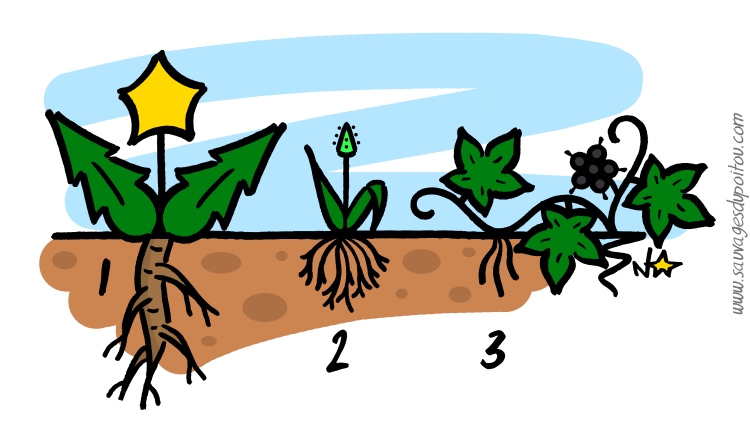

Souvenez-vous des bourgeons: en fonction des espèces, chaque Sauvage affichait un «style» de ramification prédéterminé, donnant à la plante un port étiré et pyramidal ou, au contraire, ramassé et ramifié. Il en va de même pour les racines, qui vont tantôt miser sur un axe principal s'enfonçant profondément dans le sol, tantôt opter pour une multitude de ramifications plus superficielles. Il en découle trois grands types de racines:

(1) Pivotante : la racine principale est plus importante que les racines secondaires (ex: Pissenlit).

(2) Fasciculée : il est impossible de différencier la racine principale des racines secondaires (ex: Pâturin annuel).

(3) Adventives : se dit des racines qui se forment ailleurs qu'à la base de la tige, généralement à d'autres endroits sur la tige (ex: Lierre grimpant).

Il est facile d'imaginer les stratégies associées: la racine pivotante ancre solidement la plante, puisant ses ressources jusque dans les profondeurs du sol (une racine pivotante n'a pas forcément un tour de taille XXL, auquel cas on dit qu'elle est grêle). La racine fasciculée (ou fibreuse, fibrous comme disent les anglais) couvre à l'inverse la partie superficielle du sol, captant l'eau d'une légère averse avant tout le monde. Bien sûr, une palette très variée de variantes, d'accessoires et de spécialisations peuvent s'exprimer autour de ces schémas de base. On peut citer quelques exemples remarquables (la liste n'est pas exhaustive):

La racine pivotante de la Carotte sauvage (Daucus carota) est tubérisée: elle s'épaissit en accumulant des réserves nutritives dans lesquelles la plante puise lors de sa deuxième année (la Carotte sauvage est bisanuelle). Cette cave à provision se nomme tubercule.

Les racines fasciculées aussi peuvent être tubérisées. C'est le cas de la Ficaire (Ficaria verna), une sauvage précoce des sous-bois humides, dont les racines évoqueront aux jardiniers celles des Dahlias qu'on divise en fin de saison.

Les racines adventives du Lierre grimpant (Hedera helix) forment des crampons qui lui permettent de s'accrocher aux murs et aux végétaux qu'il escalade. Lorsqu'il court au sol, d'autres racines adventives au niveau des nœuds sur la tige lui permettent de se multiplier.

Les racines de l'énigmatique Lathrée clandestine (Lathraea clandestine) sont des suçoirs - ses dents de vampire - qui lui permettent de puiser sa subsistance dans les racines des végétaux qu'elle parasite sous terre. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment Dead man's fingers (les doigts de cadavre) car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

Les racines du Cyprès chauve (Taxodium distichum), un conifère des milieux humides qui rougit puis perd ses épines en automne, forment des pneumatophores. Ces excroissances renforcent son ancrage, tout en lui permettant de respirer malgré les inondations, un peu comme des tubas de plongée!

Toute extraordinaire qu'elle soit, notre excursion souterraine ne présente pour l'instant guère de difficultés. Mais bien sûr (le contraire aurait été décevant), un piège botanique attend les apprentis lombrics que nous sommes: tout ce qui est souterrain n'est pas forcément racine.

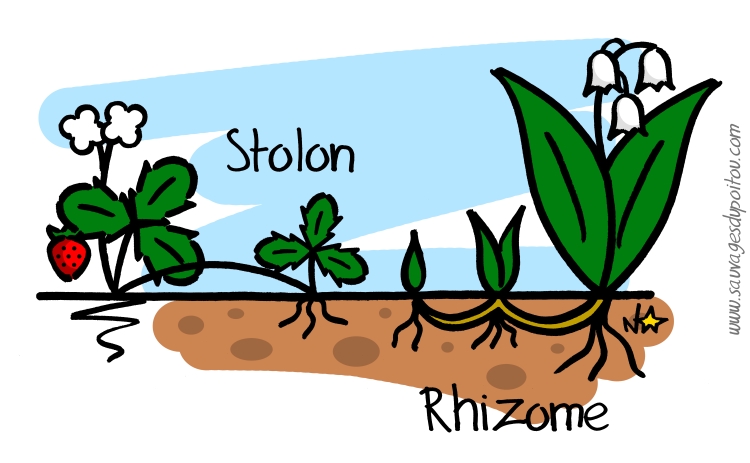

On parle de stolons lorsque la tige d'un végétal se prolonge horizontalement et court au ras du sol, comme pour les fraisiers. Si la tige se prolonge horizontalement sous la surface du sol, on ne parle pas de racine mais encore de tige, ou plus exactement de rhizome. Une tige souterraine, ou rhizome, se démarque d'une racine de par ses feuilles atrophiées (dépourvues de fonction chlorophyllienne bien sûr): sous terre comme sur terre, qui dit feuilles dit forcément tige.

On peut généralement différencier stolon et rhizome en fonction de leur milieu, respectivement aérien ou souterrain, mais ce n'est pas un critère strict et quelques cas ambigus peuvent subsister. Il convient de préciser :

- Un stolon est grêle, fragile, éphémère, ses entrenœuds sont longs. Son bourgeon apical peut donner un nouveau rejet capable de s'enraciner au contact avec le sol.

- Un rhizome peut être renflé (il peut servir d'organe de réserve), il est résistant, pérenne, ses entrenœuds sont courts. Des racines adventives ou de nouvelles tiges peuvent surgir à chaque nœud.

Attention, accrochez-vous au lombric: on parle de rhizome stolonifère lorsque des stolons émergent d'un rhizome!

Sous terre, le paquet de nouille formé par les rhizomes - un réseau de tiges souterraines - de l'Egopode podagraire (Aegopodium podagraria): le secret de son aptitude à envahir le jardin.

Un rhizome ramassé sur lui-même, tubérisé au point d'être gras comme un loukoum, gagne aussi le droit de s'appeler tubercule. N'en faites pas une racine pour autant! C'est par exemple le cas de nos célèbres pommes de terre, en fait des grosses tiges sur lesquelles on trouve des bourgeons et des feuilles atrophiées. Ce sont ces dernières que les jardiniers surnomment les «yeux». Impossible de remplir une friteuse avec les racines qui sont de leur côté fines et fasciculées.

Tubercules (en fait des grosse tiges souterraines) versus racines fasciculées chez la Pomme de terre (Solanum tuberosum).

Le bulbe est un autre exemple de tige souterraine spécifique, faisant office d'organe de réserve: il est court, formé par des feuilles - on parle plutôt d'écailles - charnues et imbriquées. L'Oignon en est un exemple... Et le dernier du jour, car j'en vois déjà qui pleurent devant tant de mystères chthoniens (à moins que ce ne soit la faute des oignons) révélés au grand jour!

Bulbe de l'Oignon (Allium cepa): une drôle de tige qui donne envie de pleurer. Séchez vos larmes, c'est tout pour aujourd'hui!

D'autres leçons de botanique sur Sauvages du Poitou:

15/04/2018

15/04/2018

Fleur de la Renoncule scélérate: gare au rire jaune!

Ranunculus sceleratus (Renoncule scélérate) appartient à la famille nombreuse Ranunculaceae, dont le nom viendrait du latin Rena, «grenouille», à cause de l'attrait pour l'eau de certains de ses membres. Tel est le cas de la Renoncule scélérate et de certaines de ses consœurs que nous avons déjà croisé sur Sauvages du Poitou, telles que la Ficaire (Ficaria verna), la Renoncule rampante (Ranunculus repens) ou le Populage des marais (Caltha palustris)... Autant de «Boutons d'or» qui ne craignent pas (voir raffolent) de la baignade.

Grenouille dans une autre vie, Renoncule scélérate dans celle-ci!

Mais ne faisons pas trop vite de toutes les Renonculacées des pirates: dans ce clan, l'originalité est de mise et les exceptions font la règle. Reste que la plupart d'entre elles se plaisent à jouer les empoisonneuses, et Ranunculus sceleratus excelle en la matière. Avec ses feuilles basales qui rappellent celles du céleri (certains l'appellent Renoncule à feuilles de céleri), la Sauvage est un piège redoutable pour le bétail comme pour l'apprenti cueilleur...

Tige creuse et feuilles à trois lobes de la bien nommée «Renoncule à feuilles de céleri»

- Je suis mort de rire!

- Si seulement c'était vrai...

(Hercule, Walt Disney)

Au Moyen Âge, Ranunculus sceleratus était plus connue sous le sobriquet de «Céleri du rire». Toxique, la belle n'a pourtant rien d'une blague: son ingestion peut provoquer des troubles neurologiques, cardiaques, respiratoires ou digestifs chez le bétail. Chez l'homme, elle provoque — entre autres réjouissances mortelles — une contraction de la bouche et des joues, imposant un sourire forcé au malheureux qu'elle empoisonne. Pour certains auteurs, Ranunculus sceleratus correspond à la plante assassine autrefois nommée Sardonia par les romains (pour d'autres, Sardonia pourrait être la terrible Oenanthe safranée, Oenanthe crocata, ou plus simplement la Renoncule sarde, Ranunculus sardous), d'où serait tirée l'expression «rire sardonique», un rire marqué par la douleur qui suscite plus l’horreur qu'une franche partie de rigolade.

Appliquée longuement sur la peau, Ranunculus sceleratus peut provoquer des cloques. A l'image d'une autre Renonculacée bien connue, la Clématite vigne blanche (Clematis vitalba), la Renoncule scélérate fut utilisée jadis par les mendiants pour s'infliger des ulcérations afin de susciter la pitié des badauds; elle aussi fut surnommée l'«Herbe aux gueux». Notez que la nature est bien faite: s'il vous prenait l'envie folle de la brouter, son âcreté vous brûlerait probablement la langue avant que la Sauvage ne vous transforme en un triste clown. De même pour le bétail qui boude généralement — et heureusement — ses fleurs fraiches (la Sauvage perd sa toxicité une fois coupée et séchée dans les foins). On rapporte qu'un certain Dr. Krapf, alors médecin d'un Duc de Toscane, en fit jadis lui même la périlleuse expérience:

«Après avoir mâché des feuilles, il éprouva d'abord une salivation abondante : bientôt sa langue s'enflamma, s’écorcha, son extrémité était crevassée, elle ne recevait plus l'impression des saveurs; les dents agacées étaient douloureuses et les gencives gonflées de rouge saignaient au moindre attouchement.» (Dictionnaire des sciences médicales, tome 47)

Ce même Dr. Krapf poussa l'exploration jusqu'à avaler une fleur entière à la fin d'un bon dîner. Faute de se poiler, l'homme de science éprouva quelques symptômes forts désagréables:

«Il ne tarda pas à ressentir en divers endroits du bas-ventre des douleurs des plus incommodes, et d'une nature inexprimable, mais qui se faisaient sentir très vivement; un quart d'heure après, il eut un léger évanouissement et des mouvements convulsifs de longue durée dans l'intérieur du bas-ventre.» (Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse, M. le Baron de Haller)

Pour la petite histoire, le médecin poussa la bouchon jusqu'à ingérer quelques gouttes du suc de la plante qui le laissèrent dans un état pire que les précédents. Après quoi, c'est son chien qui continua malgré lui ces douloureuses expérimentations.

Petites fleurs jaunes de la Renoncule scélérate, Poitiers bords de Boivre

Je suis une fosse à purin... Non, pire que ça: je suis la pourriture qui se nourrit de la fosse à purin.

(Le mariage de mon meilleur ami, P.J. Hogan)

Reste le plaisir de la contemplation, qui ne devrait pas nous convulser les yeux: Ranunculus sceleratus est une annuelle qui pointe ses jolis boutons d'or entre avril et septembre. Plutôt présente en Poitou (à l'exception de la Charente) comme dans le nord du pays, les colonies de la Sauvage se font plus parsemées dans la moitié sud; elle est même une rareté en région Rhône-Alpes où elle bénéficie d'un statut de protection. Ranunculus sceleratus affectionne tout particulièrement les eaux riches en matière organique animale: les mares, les fossés, les rigoles où se déversent purins, lisiers... Une fosse septique ou une station d'épuration sont pour elle des lieux de villégiature. Reste-t-il encore un drôle qui rêverait d'en faire sa salade?

Pour aller plus loin:

- Ranunculus sceleratus sur Tela botanica

Fruits (akènes) de la Renoncule scélérate, comme autant de fous rires à venir.

03/05/2016

03/05/2016

Populage des marais, Poitiers bords de Boivre

Caltha palustris (Populage des marais) appartient aux Ranunculaceae; une grande famille de Sauvages toxiques dont le nom viendrait du latin Rena, «grenouille», à cause de l'attrait pour l'eau de certains de ses membres. C'est le cas pour Caltha palustris: si vous voyez ses fleurs jaunes d'or, c'est que l'eau, courante ou stagnante, n'est pas très loin!

Populage des marais les pieds dans l'eau, Poitiers bords de Boivre

Caltha palustris est une vivace rustique qui aime les sols riches des marécages ou des bords de rivière. La Sauvage supporte même le bain, et peut survivre à des immersions (de courte durée). Ses rhizomes rampants peuvent former de belles colonies, dont les boutons dorés ne manquent pas de se faire remarquer au milieu d'une végétation encore bien timide au sortir de l'hiver.

Les anciens lecteurs du blog ne manqueront pas de penser à une autre pirate, la Ficaire (Ranunculus ficaria), qui choisit comme Caltha palustris la basse saison pour montrer ses atouts! Il se trouve que les deux sœurs Ranunculacées se ressemblent, fréquentent les mêmes zones humides et les mêmes grenouilles!

Ainsi, tu as une sœur jumelle...

(Star Wars le retour du Jedi, Richard Marquand)

Si le risque de confusion est possible lors d'une première rencontre, il ne subsiste guère une fois les présentations effectuées. Caltha palustris montre souvent un port plus «royal» (jusqu'à 40cm, elle est d'ailleurs un peu plus regardante quant à la richesse du sol), et ses feuilles présentent par endroit un crénelage caractéristique.

Feuille inférieures du Populage des marais: cordées à la base, légèrement crénelées, pétiolées, à nervures réticulées.

- Il s’appelle Juste Leblanc.

- Ah bon, il n’a pas de prénom?

- Je viens de vous le dire: Juste Leblanc... Votre prénom, c’est François, c’est juste? Eh bien lui c’est pareil, c’est Juste.

(Le dîner de cons, Francis Veber)

Comme sa fausse jumelle Ficaire, Caltha palustris bat des records en matière de noms populaires... La botaniste Aline Raynal-Roques (dans La botanique redécouverte) comptabilise pas moins de 90 noms anglais (Marsh marigold, Kingcup, mais aussi de véritables morceaux de «poetry» anglaise comme Horse blob ou Water bubbles!), 140 noms allemands (Sumpfdotterblume!)... Et 60 noms français.

Rien que sur le Poitou, on peine à s’accorder sur son appellation en poitevin-saintongeais: Clair-bassin de rivière pour les uns, Gros-bouton-d'or ou Souci-d'Eve pour les autres... En France, elle est le plus souvent le Populage des marais, la Caltha des marais, le Souci d'eau ou la Sarbouillote... On comprend l'importance d'utiliser une langue unique (le latin, accompagné d'une nomenclature) pour les botanistes de toutes régions et de toutes nations.

Mon nom est Bond. James Bond.

(James Bond 007 contre Dr No, Terence Young)

C'est pourquoi il convient surtout de retenir Caltha palustris. Caltha pour le grec «Calathos», la corbeille, une allusion à la forme de ses fleurs; et palustris, traduction de «marais» en latin. Elle est la jolie corbeille des marais!

Fleurs du Populage des marais: cinq ou six tépales et une armée d'étamines; notez les feuilles supérieures sessiles.

Caltha palustris présente une spécificité qui peut passer inaperçue au premier coup d’œil: ses fleurs sont dépourvues de pétales... Vous n'êtes sans doute guère convaincus, aussi nous faut-il revoir ce que les ouvrages de botanique nous racontent à propos de la fleur. Pour rappel (voir aussi l'article complet sur le sujet):

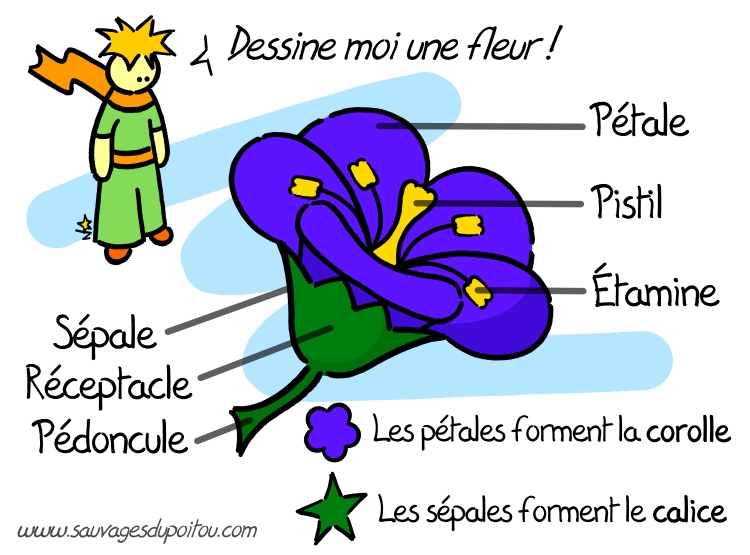

Une fleur complète est composée de deux couronnes de «feuilles» particulières: les sépales à l’extérieur, qui jouent un rôle de protection (les sépales forment le calice), et les pétales à l'intérieur (et oui, les pétales sont aussi des feuilles!), qui jouent principalement un rôle d'attraction des butineurs (les pétales forment la corolle). Méditons un peu sur cette dernière phrase...

Lorsque la fleur n'a qu'une seule couronne (dans tous ses stades de développement), on considère que c'est un calice constitué de sépales (source Gaston Bonnier, Flore complète de France, de Suisse et de Belgique).

Nous y voilà: chez Caltha palustris, l'unique couronne est composée de cinq sépales jaunes d'or, qui ressemblent en tout point à des pétales (on dit que ses sépales sont «pétaloïdes»). Lorsque l’ambiguïté entre pétales et sépales est à son comble, les botanistes coupent la poire en deux en parlant plutôt... De tépales. Abracadabra!

Fruits (follicules) du Populage des marais, Poitiers bords de Boivre

Pour aller plus loin:

- Caltha palustris sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur