22/08/2016

22/08/2016

Laitue scariole, Poitiers quartier gare

Lactuca serriola (Laitue scariole) appartient au clan Asteraceae. Les membres de cette famille optimisent leur reproduction en regroupant leurs minuscules fleurs en une seule inflorescence nommée capitule (comme les Pissenlits, les Pâquerettes, les Laiterons, les Picrides, etc.).

Capitule de la Laitue scariole, Poitiers quartier gare

La Laitue scariole est une bisanuelle nitratophile. Elle fait d'ailleurs partie du top 10 des Sauvages les plus observées dans nos cités (source: Sauvages de ma rue), à cause de son attirance pour les sols fortement azoté (pollution automobile ou amendements excessifs des cultures).

Si les Asteraceae à fleur jaune, de type «pissenlit», sont délicates à différencier les unes des autres (c'est un des premiers défis pour les apprentis botanistes en milieu urbain), la Laitue scariole cache sous ses feuilles une signature qui peut nous mettre sur la voie: le revers de la nervure médiane est hérissé d'une ligne plus ou moins épineuse, telle la crête d'un iroquois du macadam!

-Je suis le plus vieux punk à chien d'Europe... Et croyez moi: c'est pas évident.

(Le grand soir, Benoît Delépine et Gustave Kervern)

Punk is not dead sous les feuilles de la Laitue scariole!

Deux espèces urbaines sont très proche, prêtant à confusion: la Laitue scariole (Lactuca serriola) et une autre «salade» sauvage, la Laitue vireuse (Lactuca virosa), dont les feuilles tirent légèrement vers le bleu et dégagent une odeur forte lorsque froissées entre les mains.

Feuilles bleutées de la Laitue vireuse, Poitiers bords de Boivre

Les deux fausses jumelles présentent des feuilles polymorphes (entières à très découpées) et sont tout à fait capables d'échanger certains de leurs aspects en s'hybridant entre elles... Bref, on a une chance sur deux de se tromper en les identifiant, et donc une chance sur deux d'avoir raison! Les plus exigeants examineront les akènes mûrs à l'aide d'une loupe: ceux-ci sont sombres et possèdent une marge saillante chez L.virosa, alors qu’ils sont gris-bruns, ciliés sur le dessus et dépourvus de marge chez L.serriola.

Akènes de la Laitue vireuse (gauche) versus Laitue scariole (droite).

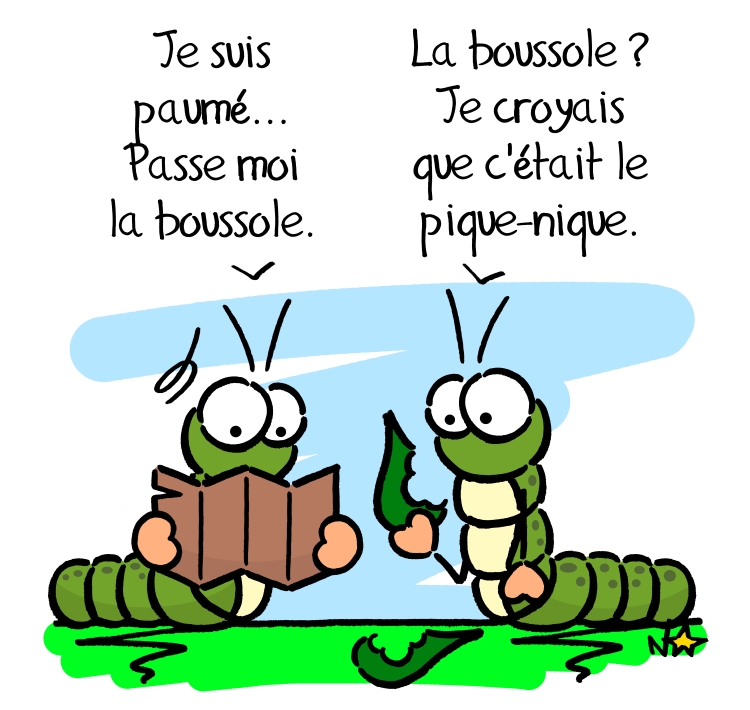

Une autre caractéristique, peu banale, peut faire infléchir notre intuition du bon côté: La Laitue scariole est à moitié plante... Et à moitié boussole! Surnommé «Laitue boussole» par certains auteurs, elle a tendance à tourner le limbe de ses feuilles supérieures à la verticale, sur un plan est-ouest (le phénomène est moins spectaculaire chez la Laitue vireuse). L'astuce ne fonctionne que si la Sauvage bénéficie d'une bonne exposition: c'est pour réduire les risques de brûlure (ou au moins d'évaporation) que les feuilles se tordent jusqu'à disposer leur pointe en face de l'axe nord-sud. La Laitue scariole évite ainsi le coup de soleil, préférant offrir ses limbes au soleil levant ou au couchant, moins agressifs qu'une exposition plein sud.

Laitue GPS: dans un mètre, tournez à gauche!

Pour le promeneur égaré, cela signifie (en théorie) que le bout des feuilles de la Laitue scariole indique le nord ou le sud. Reste à observer la végétation autour des arbres et des murs, qui signerait la fraicheur au nord ou l’aridité au sud. Comme la pratique m'intéresse d'avantage que la théorie, j'ai testé pour vous cette authentique méthode indienne: armé du livret «Poitiers et ses environs à pied et en VTT» (un guide local que je vous recommande si vous aimez vous perdre), j'ai suivi les instructions jusqu'à l'égarement. Là, au milieu des champs à perte de vue, j'ai compté sur la Laitue scariole seule pour orienter ma carte et me ramener à mon point de départ... Et me suis définitivement perdu! Bref, mieux vaut se munir d'une vraie boussole avant de partir à l'aventure. Je salue au passage la randonneuse (et son smartphone équipé d'un GPS) qui m'a secouru, me permettant de rentrer chez moi avant la nuit: «n'est pas indien qui veut», m'a-t-elle dit.

Si les jeunes pousses des Laitues «sauvages» sont comestibles, leur amertume vous dissuadera peut-être de les inscrire au menu. Les plants adultes deviennent coriaces, épineux, gluants, franchement amers et dégagent une odeur peu amène. Bref, on est loin des tendres et délicieuses laitues pommées de nos marchés. Et pourtant...

Jeune rosette de la Laitue scariole, la grand mère des laitues au potager.

Toutes les Laitues cultivées par les jardiniers (pommées, batavias, romaines, à couper...) ont sélectionnées à partir de plusieurs espèces de Lactuca sauvages, à commencer par Lactuca serriola. Et c'est là l'occasion d'insister une nouvelle fois sur l'importance de nos herbes folles qui constituent au bord des routes, dans les friches, les jardins, les forêts, un réservoir génétique inégalable pour l'homme (tant pour l'alimentation que pour la médecine).

Les Laitues sauvages recèlent d'ailleurs une autre surprise: le latex visqueux qui coule dans leurs tiges possèdent des qualités narcotiques. De nos deux Sauvages, c'est surtout la Laitue vireuse qui est connue depuis l'antiquité pour ses propriétés hypnotiques. Elle était cultivée autrefois pour produire un substitut (non opiacé) à l'opium: le lactucarium. L'usage medical du lactucarium semble plus ou moins abandonné à ce jour, sans doute à cause d'une efficacité de très loin inférieure au puissant opium. Mais une nouvelle fois, les Sauvages nous offrent leur précieuse leçon: toutes les grandes inventions prennent source dans la nature, et tout reste encore à découvrir. Alors qui sait, la prochaine révolution agricole ou médicale viendra peut-être d'une Sauvage anodine, plantée juste devant notre porte... Il convient de rester humble devant ce patrimoine, et surtout de protéger son ampleur et sa diversité.

Les Laitues sauvages sont importantes pour nombre d’espèces (et pas seulement l'homme), comme la superbe Noctuelle dysodée (Hecatera dysodea), dont les chenilles raffolent des Lactuca.

Pour aller plus loin:

- Norb raconte la Laitue scariole au micro de France Bleu Poitou

- Lactuca serriola: identification assistée par ordinateur

- Lactuca serriola sur Tela-botanica

- Lactuta virosa sur Tela-botanica

Une autre Laitue citadine qui s'installe près ou sur les vieux murs ombragés, qu'on identifiera facilement avec ses minuscules capitules à 5 fleurons ligulés seulement (5 pétales en quelque sorte): la Laitue des murailles (Lactuca muralis).

Tout aussi citadine, mais plus confidentielle: la Laitue à feuilles de saule (Lactuca saligna) dont les feuilles caulinaires sont étroites, lancéolées et nettement hastées.

Enfin, la trop rare Laitue vivace (Lactuca perennis), une espèce déterminante pour tout le Poitou, à ne pas confondre avec la Chicorée amère (la Laitue vivace a des feuilles profondément pennatipartites).

18/06/2016

18/06/2016

Orchis bouc, Biard (86)

Himantoglossum hircinum (Orchis bouc) appartient à la prestigieuse famille des Orchidaceae, dont les membres fascinent les amoureux de nature. Peut être parce que parmi les 20.000 espèces connues sur le globe (on en découvre chaque année de nouvelles parait-il), seules 120 foulent le territoire français. Ou plus simplement, à cause de l'originalité de leurs fleurs (voir l'article complet sur le sujet) et de la sexualité complexe qui les accompagne. Ce qui est moins connu en revanche, c'est l'origine du mot Orchidée: celles ci doivent leur patronyme a leurs tubercules souterrains... Orchis étant le «testicule» en latin!

J’me laverai pas pour garder ton odeur!

(La vie est un long fleuve tranquille, Étienne Chatiliez)

Himantoglossum hircinum, notre Orchis bouc, enfonce en peu plus avant le clou de la poésie: il doit son nom à l'odeur peut sympathique qu'il dégage à son pic de floraison, qui pourrait séduire une chèvre en manque d'affection (Hircus est le «bouc» en latin... Les autochtones parlent plutôt d'une odeur de chabichou!). En réalité, l'odeur est surtout chargée d'attirer les insectes qui assurent sa fécondation, une stratégie plus économique pour la Sauvage que de se lancer dans la production de nectar (des populations d'Himantoglossum hircinum produisant un peu de nectar ont déjà été observée en Europe centrale, comme si la Sauvage était finalement devenue capable de récompenser les butineurs avant qu'ils ne se lassent de la supercherie).

Rosette de feuilles glabres et charnues de l'Orchis bouc en automne

Himantoglossum hircinum est donc vivace de par son tubercule. La Sauvage affectionne les prairies calcaires pauvres et sèches, baignées de lumière. Comme ses consœurs, la belle nait dans des conditions peu habituelles: les graines d'Orchidées sont produites en quantité (jusqu'à un millier par fruit pour l’Orchis bouc, et jusqu’à 50 fruits par pied), mais elles sont minuscules (0,05 millionième de gramme pour l’Orchis bouc, de la poussière en somme) et en quelque sorte incomplètes. Pour germer, celles ci nécessitent l'aide d'un champignon «compagnon» (mycorhize) qui assurera leur alimentation dans les premiers stades de développement. Autant dire que le renouvellement des colonies d'Orchidées repose sur un équilibre naturel précis et précaire (en France, une espèce sur six est menacée de disparition). Leur floraison signe toujours le succès d'une recette magique dont l'issue était pourtant très incertaine!

Le monde est plein de magie, il suffit d’y croire. Alors faîtes un vœu... C’est bon? Bien. Maintenant croyez-y de tout votre cœur.

(Les frères Scott, Mark Schwahn)

Un milieu adéquat ne garantie pas pour autant la floraison d'Himantoglossum hircinum d'une année à l'autre: une fois installée, la Sauvage possède son rythme propre, où alternent floraisons spectaculaires et périodes discrètes de reproduction végétative (la probabilité de fleurir augmente avec le nombre de feuilles de la rosette).

Orchis bouc, Poitiers bords de Boivre

Paradoxalement, certaines Orchidées – à l’image de notre Orchis bouc - ont trouvé une terre d’accueil toute à leur convenance dans les nouveaux no man’s land que sont les bords d’autoroute, les aéroports ou les jachères. C’est pourquoi entre mai et juillet, il n'est pas rare de croiser Himantoglossum hircinum sur les pelouses des jardins municipaux ou au bord des routes, même les plus fréquentées. N'allez pas croire pour autant que la belle est une pioche banale parmi les trésors du clan Orchidaceae: faites fi de son allure élancée (jusqu'à un mètre de hauteur), de ses couleurs un poil ternes et de son parfum douteux pour vous rapprocher d'elle...

La danse de l'Orchis bouc, Chezeau (86)

Tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or!

(Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, Gore Verbinski)

Himantoglossum hircinum fait honneur à la réputation de son clan: sa floraison offre un spectacle édifiant, digne de l'explosion d'une piñata mexicaine! Himas est la «lanière» et glossa la «langue» (bien pendue) en grec: les trois lobes du labelle de ses fleurs se déroulent comme des serpentins. Un éperon court (généralement dépourvu de nectar) prolonge le labelle interminable, sépales et pétales convergent au dessus des organes reproducteurs pour former un «casque» protecteur.

Orchis bouc, Buxerolles (86)

- Ça va trancher chérie!

- Mais non, qu’est ce que tu fais, il faut dire «ça va couper chérie»! Pas «ça va trancher»!

- Ah bon?

(La Cité de la peur, les Nuls)

Si les fleurs d'Himantoglossum hircinum sont ornées d'un «casque», celui ne peut pas grand chose face aux lames acérées d'une tondeuse à gazon... La Sauvage colonise pourtant les pelouses rases, et ne se plait guère dans les zones de friche laissées à l'abandon. Reste donc à trouver un terrain d'entente pour que tous profitent du spectacle de sa floraison; le mieux étant que les jardiniers (ou techniciens de espaces verts) apprennent à repérer ses rosettes au printemps pour les contourner et les laisser s'épanouir!

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte l'Orchis bouc au micro de France Bleu Poitou

- Himantoglossum hircinum sur Tela botanica

- Himantoglossum hircinum, identification assistée par ordinateur

- Le coté obscure de l'Orchis bouc sur le site de Zoom Nature

- Orchis bouc, les caprices d'une Orchidée sur le site de Zoom Nature

Orchis bouc: un paysage pour le moins fantastique!

03/06/2016

03/06/2016

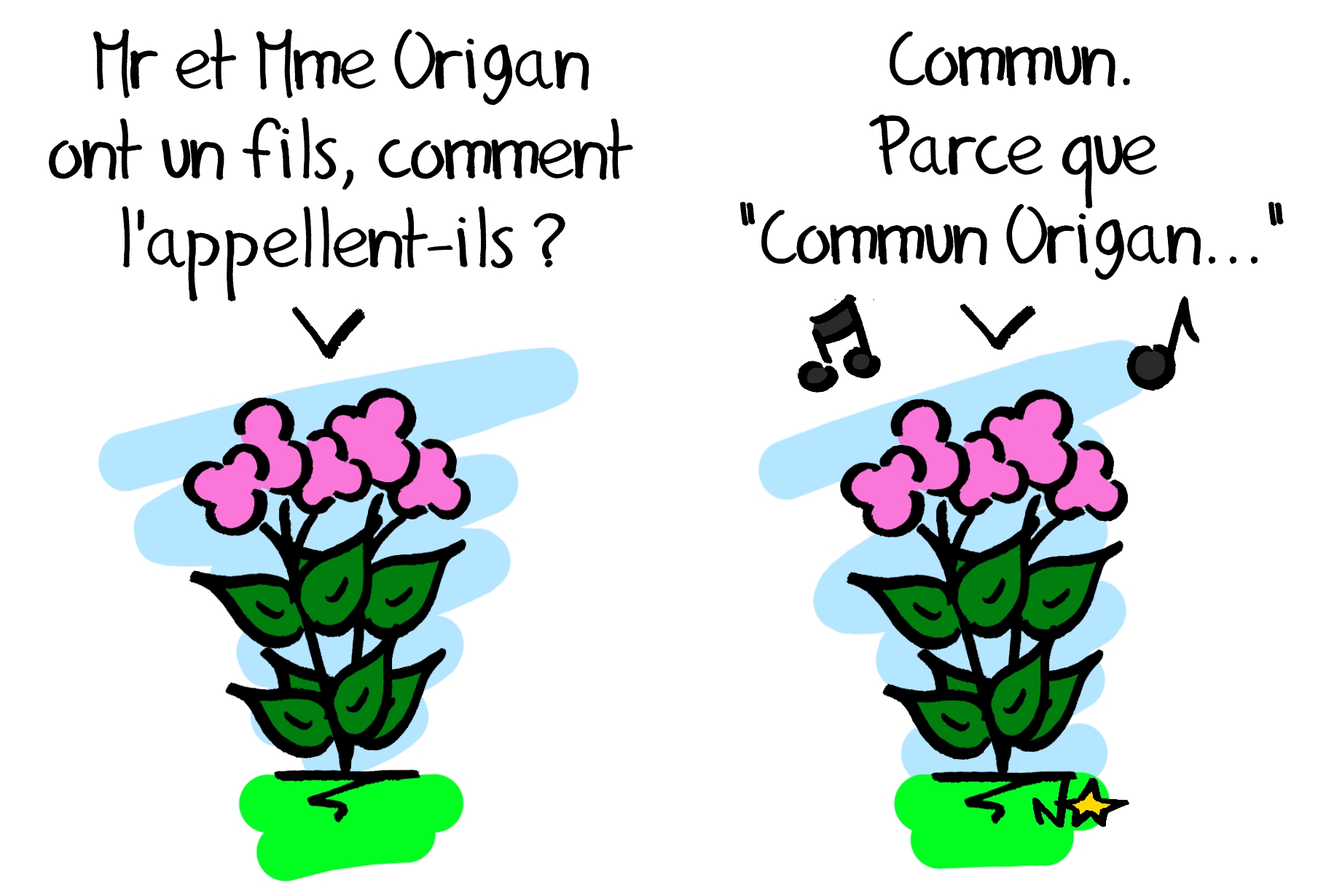

Origan commun, Poitiers chemin de la Cagouillère

Origanum vulgare (Origan commun ou Marjelène en poitevin-saintongeais) appartient à la grande famille Lamiaceae, dont les membres présentent des tiges à section carrée et des fleurs en forme de bouche (voir l'article complet sur le sujet pour la petite histoire).

Son nom vient des mots grecs Oros et Ganos, respectivement «montagne» et «éclat». Origanum vulgare est donc la «beauté des montagnes», et on se demande bien pourquoi, dans la mesure où le Sauvageon trouve probablement ses origines autour du bassin méditerranéen (il peut pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude).

- C’est marrant, j’aurais juré que les montagnes rocheuses étaient plus rocheuses que ça.

- Ouais, ils racontent vraiment n’importe quoi à la télé.

(Dumb & Dumber, Frères Farrelly)

Origan commun, Poitiers chemin de la Cagouillère

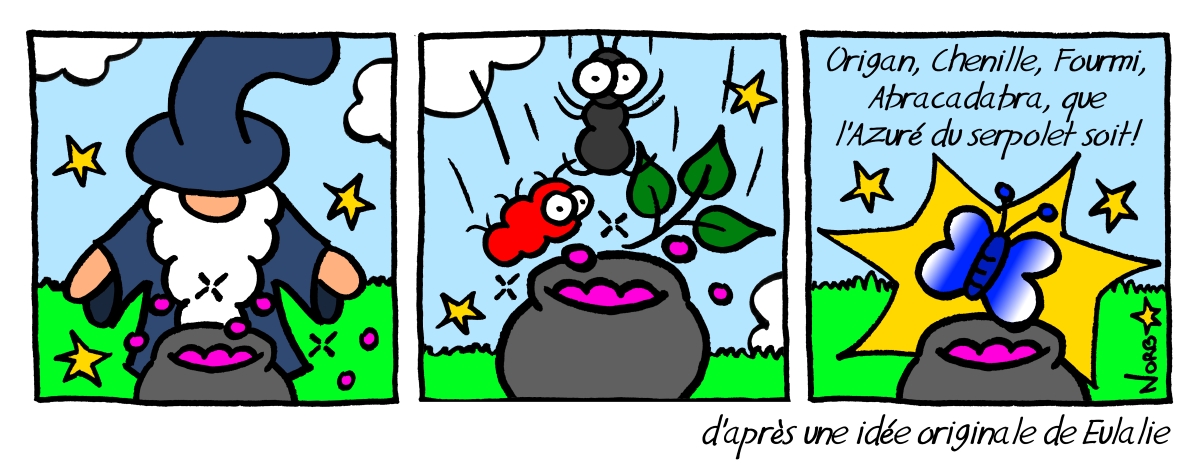

De ses origines méditerranéennes, Origanum vulgare a gardé le goût des sols rocheux, arides, des rocailles bien exposées au soleil. Un simple mur peut lui suffire. Il est vivace et coriace: il supporte des température jusqu'à -15°C l'hiver et ne connait quasiment ni maladies, ni prédateurs dans des conditions ordinaires (on peut tout de même citer les chenilles de l'Azuré du serpolet, voir plus bas).

Fleurs de l'Origan commun: quatre étamines saillantes (deux d'entre elles dépassent nettement au dessus des lèvres) se dressent depuis une corolle formée d'une lèvre supérieure plane et échancrée et d'une lèvre inférieure étalée et trilobée.

Feuilles de l'Origan commun: opposées, entières (ou vaguement denticulées), ovales ou elliptiques.

Origanum vulgare se récolte (et se consomme) comme le Thym: on fait sécher les parties aériennes de la plante (sans les racines) en bouquets, pendus la tête en bas, dans un local bien aéré. A vrai dire, en cuisine, Origanum vulgare a

d'avantage d'odeur qu'il n'a de goût... L'Origan préconisé dans les recettes est généralement issu d'une autre Sauvage méditerranéenne, l'Origan marjolaine (Origanum majorana), cultivée chez nous comme une aromatique annuelle: une sudiste qui ne survit pas à l'humidité et au froid des hivers picto-charentais (mais réchauffement climatique oblige, les temps peuvent changer).

Pour profiter pleinement de la saveur d'Origanum vulgare, notre Origan sauvage et local, le mieux reste d'emprunter la recette du «thé solaire» au botaniste François Couplan: placer la plante dans une gamelle pleine d'eau et laisser quelques heures en plein soleil; dans ce mode d'infusion délicat (et poétique), les substances les plus volatiles seules sont extraites...

Tasse de thé solaire à l'Origan commun: pas besoin de réchaud!

Origanum vulgare améliorerait le transit et soulagerait les troubles digestifs et intestinaux (ballonnements et flatulences). Jadis, il a été considéré comme un philtre d'amour: quelques feuilles jetées discrètement dans l'assiette de son (ou sa) bien-aimé(e) pouvant faire pencher son cœur du bon côté. Dans d’autres versions, il servait à assaisonner la nourriture des ouvriers agricoles au Moyen-âge, pour leur donner le sourire et de par là même du cœur à l’ouvrage; les nourrices allaitantes le consommaient pour mettre leur bébé de bonne humeur. Bref, l’Origan apporte à nos pizzas une note de soleil, mais peut-être aussi une touche d’amour et d’humour !

- Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.A sa décharge, l’Azuré du serpolet est une espèce protégée qui se raréfie en France. Sa disparition est due à la nécessité pour le papillon de bénéficier dans son milieu tant de ses plantes hôtes (Origan commun ou Thym serpolet) que d’un nombre suffisant de fourmilières de Myrmica. En Poitou-Charentes, elle est considérée comme assez rare. Aussi, si vous la croisez, admirez la magie de son vol bleu, rapide et nerveux, et oubliez ses mœurs de hors-la-loi!

- Un quoi ?

- Un tueur en série.

- Ah! Un serial killer!

( La cité de la peur, les Nuls)

- Origanum vulgare sur Tela-botanica

Origan commun à la fin de l'été: les fleurs disparaissent peu à peu, reste le spectacle fascinant des bractées pourpres.