21/05/2018

21/05/2018

Fleurs du Lychnis fleur de coucou, Poitiers bords de Boivre

Lychnis flos-cuculi (Lychnis fleur de coucou) appartient à la famille Caryophyllaceae, celle des Œillets, des Saponaires, des Silènes ou des Stellaires... Autant de nymphes aux fleurs (le plus souvent disposés en cymes bipares) élégamment découpées, comme si les belles s’apprêtaient à se rendre au bal des Sauvages. Pour le Lychnis fleur de coucou, on pourrait parler d'un mariage princier plutôt que d'un bal de fin de saison. Le promeneur appréciera la couture soignée de ses cinq pétales divisés en quatre étroites lanières, deux principales et deux plus fines; un joli coup de ciseau de la part de Dame Nature.

Quand les prétendants bourdonnent au bal du Lychnis fleur de coucou!

Si j'avais une belle robe rouge comme toi, je pleurerais surement pas.

(L'homme qui aimait les femmes, François Truffaut)

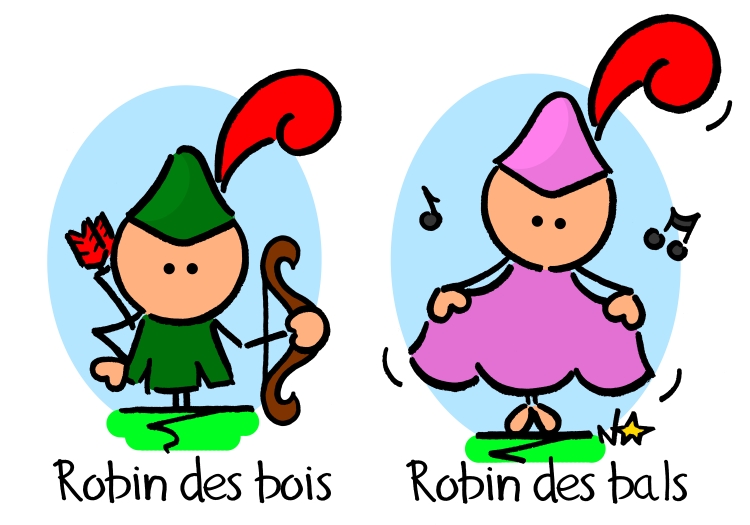

Notez que pour les anglophones, la Sauvage s'appelle Ragged-robin, un nom évoquant plutôt un Robin (Robin des bois, mais aussi un Rouge-Gorge) vêtu de lambeaux. Entre la robe de soirée et les haillons déchirés d'un bandit au grand cœur, à vous de choisir le poème qui vous aidera à vous souvenir de l'identité de notre joli spécimen.

Feuilles opposées, embrassantes, oblongues lancéolées à la base, lancéolées linéaires au sommet du Lychnis fleur de coucou.

Mais revenons à notre latin. Le Lychnis fleur de coucou emprunte son nom scientifique au grec luchnos, la «lampe». Au vu de ses atouts, on pourrait penser à la couleur éclatante de sa floraison. On raconte qu'on aurait jadis confectionné des mèches de lampes à partir de ses feuilles (c'est probablement d'autres espèces proches qui ont servis à cet usage)... A moins que ce ne soit à cause de ses fruits, des capsules qui rappellent à certains auteurs la forme d'une vieille lanterne.

Capsule dentée du Lychnis fleur de coucou, un phare dans la prairie humide?

Le Lychnis fleur de coucou est une vivace locataire des prairies humides. Comme d'autres fleurs portant le sobriquet de «Coucou», il pointe à partir d'avril ou mai, lorsque le Coucou (l'oiseau squatteur de nid) rentre chanter en Europe après sa grande tournée asiatique ou africaine.

- Qu'est ce qui s'est passé? Ça va?

- Il m'a bavé dessus...

- Mais c'est génial!

(SOS Fantôme, Ivan Reitman)

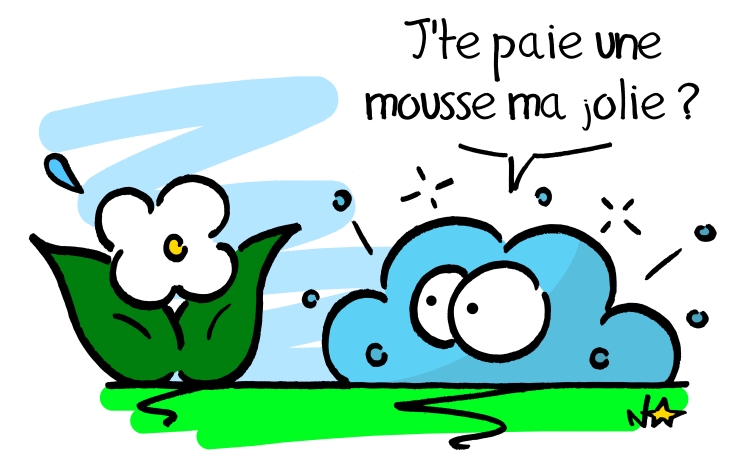

Il n'est pas rare d'observer sur les tiges de notre Sauvage des amas de mousse blanche, qu'on surnomme «crachat de Coucou» (on peut observer ce genre de phénomène sur toute sorte d'autres plantes), comme si l'oiseau migrateur avait eut plaisir à marquer de sa salive l'une des fleurs portant son nom. Il s'agit en réalité de la maison d'une larve d'une Cicadelle écumeuse — un petit insecte proches des Cigales (il en existe de nombreuses espèces) — qui suce la sève des plantes, sans toutefois leur causer de grands dommages. Via des glandes salivaires situées dans son abdomen, cette larve produit une mousse qui la recouvre et la protège des prédateurs comme des aléas de la météo... Et voilà un partenaire de plus pour notre reine du bal qui a décidément l'art de faire baver ses prétendants!

«Crachat de Coucou» (larve d'une Cicadelle écumeuse sur Lychnis fleur de coucou)

Pour aller plus loin :

- Lychnis flos-cuculi sur Tela-botanica

- Lychnis flos-cuculi : identification assistée par ordinateur

- Les Cicadelles écumeuses sur le site insectes-net.fr

Lychnis fleur de coucou, Poitiers bords de Boivre

15/04/2018

15/04/2018

Fleur de la Renoncule scélérate: gare au rire jaune!

Ranunculus sceleratus (Renoncule scélérate) appartient à la famille nombreuse Ranunculaceae, dont le nom viendrait du latin Rena, «grenouille», à cause de l'attrait pour l'eau de certains de ses membres. Tel est le cas de la Renoncule scélérate et de certaines de ses consœurs que nous avons déjà croisé sur Sauvages du Poitou, telles que la Ficaire (Ficaria verna), la Renoncule rampante (Ranunculus repens) ou le Populage des marais (Caltha palustris)... Autant de «Boutons d'or» qui ne craignent pas (voir raffolent) de la baignade.

Grenouille dans une autre vie, Renoncule scélérate dans celle-ci!

Mais ne faisons pas trop vite de toutes les Renonculacées des pirates: dans ce clan, l'originalité est de mise et les exceptions font la règle. Reste que la plupart d'entre elles se plaisent à jouer les empoisonneuses, et Ranunculus sceleratus excelle en la matière. Avec ses feuilles basales qui rappellent celles du céleri (certains l'appellent Renoncule à feuilles de céleri), la Sauvage est un piège redoutable pour le bétail comme pour l'apprenti cueilleur...

Tige creuse et feuilles à trois lobes de la bien nommée «Renoncule à feuilles de céleri»

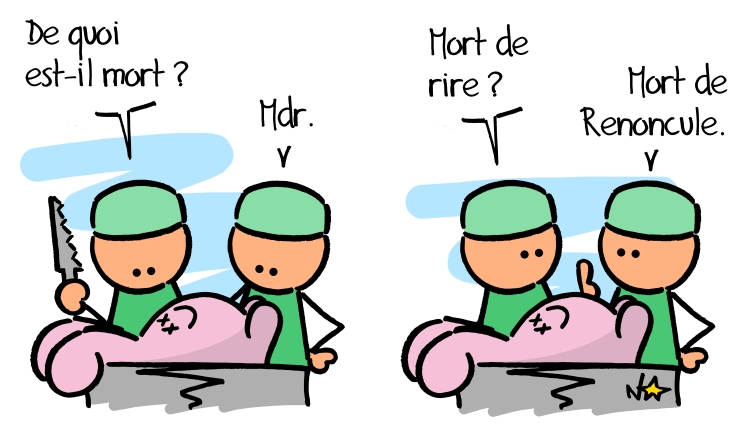

- Je suis mort de rire!

- Si seulement c'était vrai...

(Hercule, Walt Disney)

Au Moyen Âge, Ranunculus sceleratus était plus connue sous le sobriquet de «Céleri du rire». Toxique, la belle n'a pourtant rien d'une blague: son ingestion peut provoquer des troubles neurologiques, cardiaques, respiratoires ou digestifs chez le bétail. Chez l'homme, elle provoque — entre autres réjouissances mortelles — une contraction de la bouche et des joues, imposant un sourire forcé au malheureux qu'elle empoisonne. Pour certains auteurs, Ranunculus sceleratus correspond à la plante assassine autrefois nommée Sardonia par les romains (pour d'autres, Sardonia pourrait être la terrible Oenanthe safranée, Oenanthe crocata, ou plus simplement la Renoncule sarde, Ranunculus sardous), d'où serait tirée l'expression «rire sardonique», un rire marqué par la douleur qui suscite plus l’horreur qu'une franche partie de rigolade.

Appliquée longuement sur la peau, Ranunculus sceleratus peut provoquer des cloques. A l'image d'une autre Renonculacée bien connue, la Clématite vigne blanche (Clematis vitalba), la Renoncule scélérate fut utilisée jadis par les mendiants pour s'infliger des ulcérations afin de susciter la pitié des badauds; elle aussi fut surnommée l'«Herbe aux gueux». Notez que la nature est bien faite: s'il vous prenait l'envie folle de la brouter, son âcreté vous brûlerait probablement la langue avant que la Sauvage ne vous transforme en un triste clown. De même pour le bétail qui boude généralement — et heureusement — ses fleurs fraiches (la Sauvage perd sa toxicité une fois coupée et séchée dans les foins). On rapporte qu'un certain Dr. Krapf, alors médecin d'un Duc de Toscane, en fit jadis lui même la périlleuse expérience:

«Après avoir mâché des feuilles, il éprouva d'abord une salivation abondante : bientôt sa langue s'enflamma, s’écorcha, son extrémité était crevassée, elle ne recevait plus l'impression des saveurs; les dents agacées étaient douloureuses et les gencives gonflées de rouge saignaient au moindre attouchement.» (Dictionnaire des sciences médicales, tome 47)

Ce même Dr. Krapf poussa l'exploration jusqu'à avaler une fleur entière à la fin d'un bon dîner. Faute de se poiler, l'homme de science éprouva quelques symptômes forts désagréables:

«Il ne tarda pas à ressentir en divers endroits du bas-ventre des douleurs des plus incommodes, et d'une nature inexprimable, mais qui se faisaient sentir très vivement; un quart d'heure après, il eut un léger évanouissement et des mouvements convulsifs de longue durée dans l'intérieur du bas-ventre.» (Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse, M. le Baron de Haller)

Pour la petite histoire, le médecin poussa la bouchon jusqu'à ingérer quelques gouttes du suc de la plante qui le laissèrent dans un état pire que les précédents. Après quoi, c'est son chien qui continua malgré lui ces douloureuses expérimentations.

Petites fleurs jaunes de la Renoncule scélérate, Poitiers bords de Boivre

Je suis une fosse à purin... Non, pire que ça: je suis la pourriture qui se nourrit de la fosse à purin.

(Le mariage de mon meilleur ami, P.J. Hogan)

Reste le plaisir de la contemplation, qui ne devrait pas nous convulser les yeux: Ranunculus sceleratus est une annuelle qui pointe ses jolis boutons d'or entre avril et septembre. Plutôt présente en Poitou (à l'exception de la Charente) comme dans le nord du pays, les colonies de la Sauvage se font plus parsemées dans la moitié sud; elle est même une rareté en région Rhône-Alpes où elle bénéficie d'un statut de protection. Ranunculus sceleratus affectionne tout particulièrement les eaux riches en matière organique animale: les mares, les fossés, les rigoles où se déversent purins, lisiers... Une fosse septique ou une station d'épuration sont pour elle des lieux de villégiature. Reste-t-il encore un drôle qui rêverait d'en faire sa salade?

Pour aller plus loin:

- Ranunculus sceleratus sur Tela botanica

Fruits (akènes) de la Renoncule scélérate, comme autant de fous rires à venir.

20/10/2017

20/10/2017

Bouquet de fleurs sauvages zygomorphes du Poitou!

(Dans l'ordre: Lamier jaune, Vesce cultivée, Aristoloche clématite, Orchis bouc, Orobanche, Orchis vert, Violette odorante, Lamier pourpre et Euphraise raide)

Après l'article consacré aux fleurs régulières (les fleurs en tout point symétriques par rapport à leur centre, de forme «classique» et circulaire en somme), il est temps de se pencher vers des spécimens d'apparence plus excentrique: les fleurs irrégulières (ou «zygomorphes») qui apportent avec leurs silhouettes alambiquées un cortège de nouveaux mots. On peut dégager quelques clans de Sauvages emblématiques (mais pas exclusifs) au sein de ce courant botanico-artistique.

On dirait un Picasso période déstructurée!

(Sacré Robin des Bois, Mel Brooks)

La famille Fabaceae (où se côtoient des célébrités telles que les Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses...) est une des plus riches en matière de fleurs irrégulières. Et plus particulièrement ses membres qualifiés de «Papilionacés»: c'est dans les filets des amateurs de papillons, mais surtout au fond des cales des voiliers de plaisance (Hisse et ho!) qu'on va attraper les mots nous permettant de décrire leur cinq pétales.

Étendard : le pétale supérieur, généralement le plus large.

Ailes : les deux pétales latéraux.

Carène : ensemble des deux pétales inférieurs.

Les fleurs jaunes vif d'un Genêt à balais (Cytisus scoparius) s’avèrent très pédagogique: on observe sans peine l’étendard au-dessus, de même que les deux ailes disposées de chaque côté de la carène (la carène est en fait composée de deux pétales soudés entre eux).

L’Argus bleu (Polyommatus icarus) face au Lotier corniculé (Lotus corniculatus): un papillon et une Papillonacée, deux amis forcément inséparables! Le large étendard du Lotier corniculé, bombé vers l’avant comme s’il avait le vent dans le dos, surplombe les deux ailes. Les ailes recouvrent et cachent une carène fortement coudée, comme une petite corne. C’est peut-être de là que la sauvage tire son nom, corniculatus étant la corne en latin.

T’es mal placé dans la chaîne alimentaire pour faire ta grande gueule!

(L’âge de glace, Chris Wedge et Carlos Saldanha)

Du côté des Lamiaceae (anciennement «Labiées»), représentées par les Menthes, Mélisses, Thyms, Romarins, ou Origans, on puise l'inspiration dans la mythologie grecque: la jeune et séduisante Lamia était l'amante de Zeus. Un jour, la femme du Dieu, Héra la jalouse, tua leur enfant illégitime. Lamia, inconsolable, décida qu'aucune mère n'avait le droit d'être heureuse, et se transforma en un monstre qui mangeait les enfants des autres! Ainsi, les fleurs des Lamiaceae qui évoquent une gueule ouverte doivent leur nom à la terrible ogresse... Leurs pétales deviennent tout naturellement des «lèvres».

Les lèvres se présentent toujours deux par deux: une supérieure et une inférieure (quoi de plus normal pour une bouche). Quant à l'entrée du tube formé par la corolle, elle est désignée comme étant... «La gorge»!

Fleurs du Romarin officinal (Rosmarinus officinalis): la lèvre supérieure de la corolle forme une sorte de «casque» fendu (on appelle «casque» un sépale ou un pétale supérieur recourbé vers l'avant). La lèvre inférieure possède trois lobes, le central plus large et concave: c'est la «piste d'atterrissage» pour les butineurs.

Fleurs de la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum): Les grandes corolles blanche ou roses de la Mélitte à feuilles de mélisse — une forestière qui fleurit entre mai et juillet — sont composées d’un tube très saillant, à gorge très élargie. La lèvre supérieure, un peu concave, est entière. La lèvre inférieure se découpe en trois lobes étalés : deux lobes latéraux et un grand lobe médian plus foncé, comme une grosse langue pendante. Bien souvent, c’est la première chose qui nous frappe lorsqu’on rencontre une Lamiacée en fleur : elle nous tire la langue !

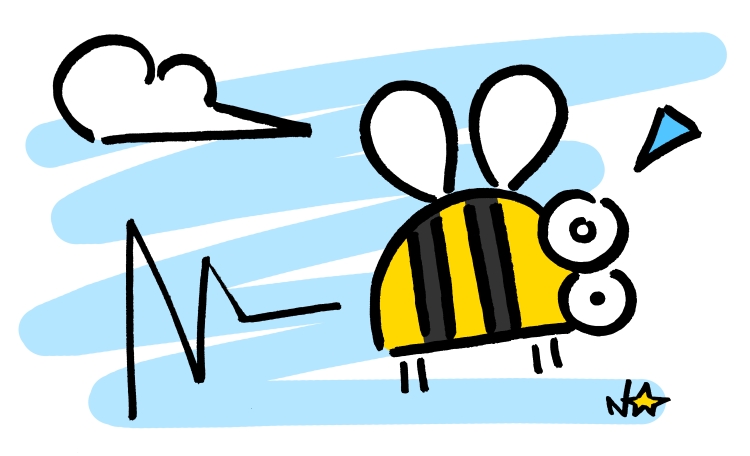

Les fleurs zygomorphes des Lamiacées cachent parfois des mécanismes complexes, destinés à favoriser leur reproduction. Ainsi, les butineurs qui s'engouffrent dans les corolles de la Sauge des prés (Salvia pratensis) s'opposent à des «barreaux» qui barrent l'accès au nectar. En forçant le passage, le butineur enclenche une mécanique de contrepoids qui fait pivoter des étamines vers le bas, jusqu'à ce que leur anthère touche le dos de l'insecte pour y déposer le pollen.

Les épaules ainsi saupoudrées, le butineur s'envole vers d'autres fleurs où son dos caressera la «langue de serpent» qui surplombe la fleur, en fait le style recourbé d'un pistil à maturité... Ingénieuse nature!

Sauge des prés et butineur, Chezeau (86)

Je suis un artiste et mon œuvre c’est moi.

(Hell, Bruno Chiche)

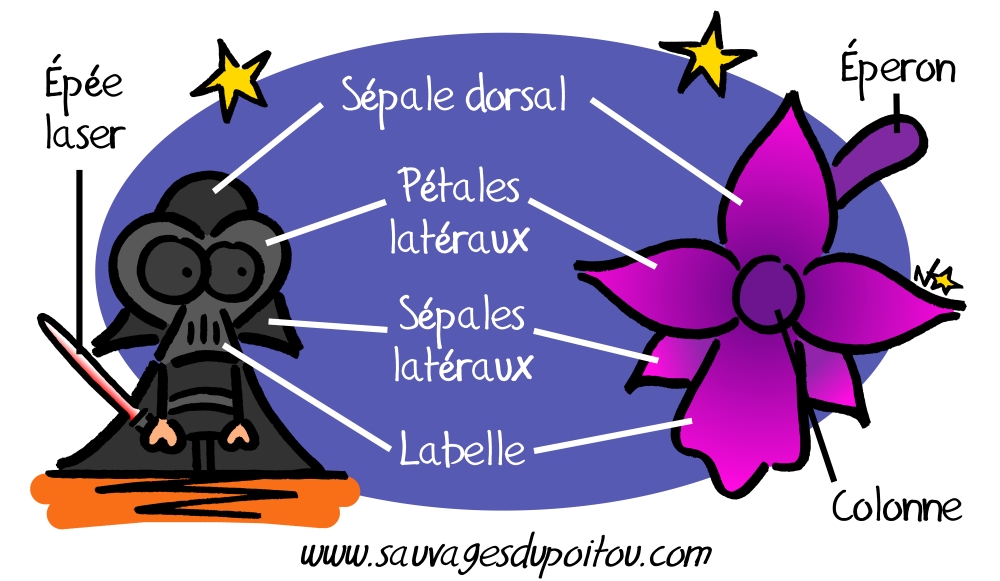

Les Orchidées (Orchidaceae) constituent une grande famille éclectique et c'est probablement en son sein qu'on trouve les artistes les plus perchés! Si le vocabulaire qui permet d'observer leurs chefs d’œuvres devient un poil plus hermétique, le piège réside surtout dans la ressemblance entre pétales et sépales (certains auteurs préfèrent même parler de six tépales), tous richement colorés. Disons qu'une fleur d'Orchidée présente généralement une structure à trois sépales (une première couronne extérieure) et trois pétales (une seconde couronne intérieure), disposés autour d'une pièce centrale nommée «colonne» qui regroupe les organes sexuels de la plante. Plongeons du côté obscur de la botanique:

Fleurs l'Orchis bouffon (Anacamptis morio): les trois sépales et les deux pétales latéraux, nettement striés, forment un «casque» qui protège la colonne. Le labelle, plus large que long, est maculé en son centre, divisé en trois lobes (les lobes latéraux sont crénelés) et prolongé à l’arrière par un éperon. C'est généralement une offrande de nectar qui permet aux sauvages d'attirer les butineurs dans leurs fleurs; l’éperon peut en constituer la réserve. Mais chez la plupart des Orchidées, l’éperon n’est qu’un leurre dénué de récompense. Ainsi, notre Orchis bouffon n’a rien d’autre à offrir à ses visiteurs que de belles promesses dans un emballage trompeur.

Les Orchidées usent de nombreux subterfuges de ce genre pour attirer les pollinisateurs. Chez les Ophrys par exemple, le labelle s'est transformé au fil de l'évolution en une imitation de la seule chose qui compte plus qu'un festin aux yeux d'un insecte: un partenaire pour la reproduction.

Je vous invite à nous retrouver dans un prochain article, où il sera question des inflorescences particulières en grappes, en ombelles, en corymbes ou encore en capitules (pour ne citer que les plus célèbres), et du vocabulaire spécifique aux Poaceae (ou Graminées), des Sauvages aux fleurs très discrètes. To be continued...

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Société Française d'Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée