21/05/2018

21/05/2018

Fleurs du Lychnis fleur de coucou, Poitiers bords de Boivre

Lychnis flos-cuculi (Lychnis fleur de coucou) appartient à la famille Caryophyllaceae, celle des Œillets, des Saponaires, des Silènes ou des Stellaires... Autant de nymphes aux fleurs (le plus souvent disposés en cymes bipares) élégamment découpées, comme si les belles s’apprêtaient à se rendre au bal des Sauvages. Pour le Lychnis fleur de coucou, on pourrait parler d'un mariage princier plutôt que d'un bal de fin de saison. Le promeneur appréciera la couture soignée de ses cinq pétales divisés en quatre étroites lanières, deux principales et deux plus fines; un joli coup de ciseau de la part de Dame Nature.

Quand les prétendants bourdonnent au bal du Lychnis fleur de coucou!

Si j'avais une belle robe rouge comme toi, je pleurerais surement pas.

(L'homme qui aimait les femmes, François Truffaut)

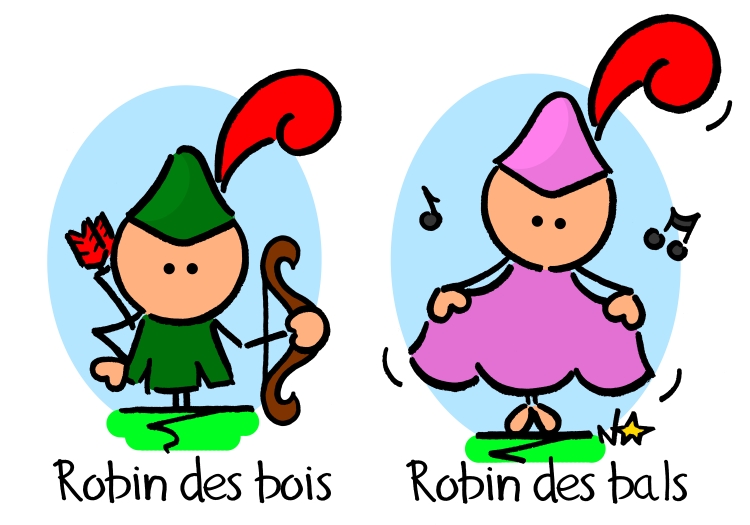

Notez que pour les anglophones, la Sauvage s'appelle Ragged-robin, un nom évoquant plutôt un Robin (Robin des bois, mais aussi un Rouge-Gorge) vêtu de lambeaux. Entre la robe de soirée et les haillons déchirés d'un bandit au grand cœur, à vous de choisir le poème qui vous aidera à vous souvenir de l'identité de notre joli spécimen.

Feuilles opposées, embrassantes, oblongues lancéolées à la base, lancéolées linéaires au sommet du Lychnis fleur de coucou.

Mais revenons à notre latin. Le Lychnis fleur de coucou emprunte son nom scientifique au grec luchnos, la «lampe». Au vu de ses atouts, on pourrait penser à la couleur éclatante de sa floraison. On raconte qu'on aurait jadis confectionné des mèches de lampes à partir de ses feuilles (c'est probablement d'autres espèces proches qui ont servis à cet usage)... A moins que ce ne soit à cause de ses fruits, des capsules qui rappellent à certains auteurs la forme d'une vieille lanterne.

Capsule dentée du Lychnis fleur de coucou, un phare dans la prairie humide?

Le Lychnis fleur de coucou est une vivace locataire des prairies humides. Comme d'autres fleurs portant le sobriquet de «Coucou», il pointe à partir d'avril ou mai, lorsque le Coucou (l'oiseau squatteur de nid) rentre chanter en Europe après sa grande tournée asiatique ou africaine.

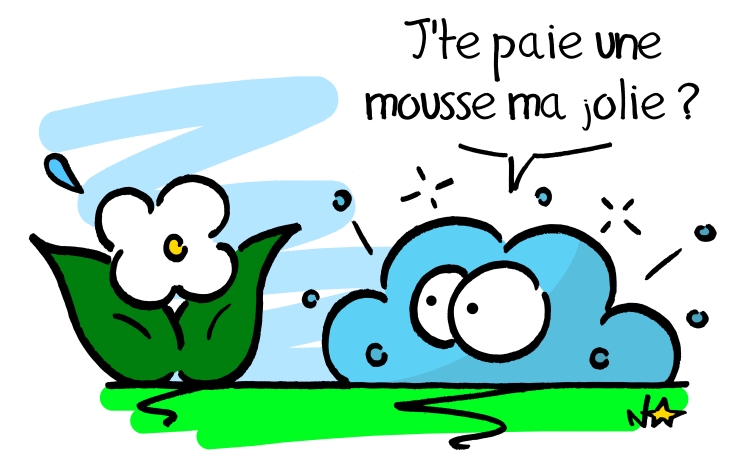

- Qu'est ce qui s'est passé? Ça va?

- Il m'a bavé dessus...

- Mais c'est génial!

(SOS Fantôme, Ivan Reitman)

Il n'est pas rare d'observer sur les tiges de notre Sauvage des amas de mousse blanche, qu'on surnomme «crachat de Coucou» (on peut observer ce genre de phénomène sur toute sorte d'autres plantes), comme si l'oiseau migrateur avait eut plaisir à marquer de sa salive l'une des fleurs portant son nom. Il s'agit en réalité de la maison d'une larve d'une Cicadelle écumeuse — un petit insecte proches des Cigales (il en existe de nombreuses espèces) — qui suce la sève des plantes, sans toutefois leur causer de grands dommages. Via des glandes salivaires situées dans son abdomen, cette larve produit une mousse qui la recouvre et la protège des prédateurs comme des aléas de la météo... Et voilà un partenaire de plus pour notre reine du bal qui a décidément l'art de faire baver ses prétendants!

«Crachat de Coucou» (larve d'une Cicadelle écumeuse sur Lychnis fleur de coucou)

Pour aller plus loin :

- Lychnis flos-cuculi sur Tela-botanica

- Lychnis flos-cuculi : identification assistée par ordinateur

- Les Cicadelles écumeuses sur le site insectes-net.fr

Lychnis fleur de coucou, Poitiers bords de Boivre

31/03/2018

31/03/2018

Tabouret perfolié, Poitiers bords de Clain

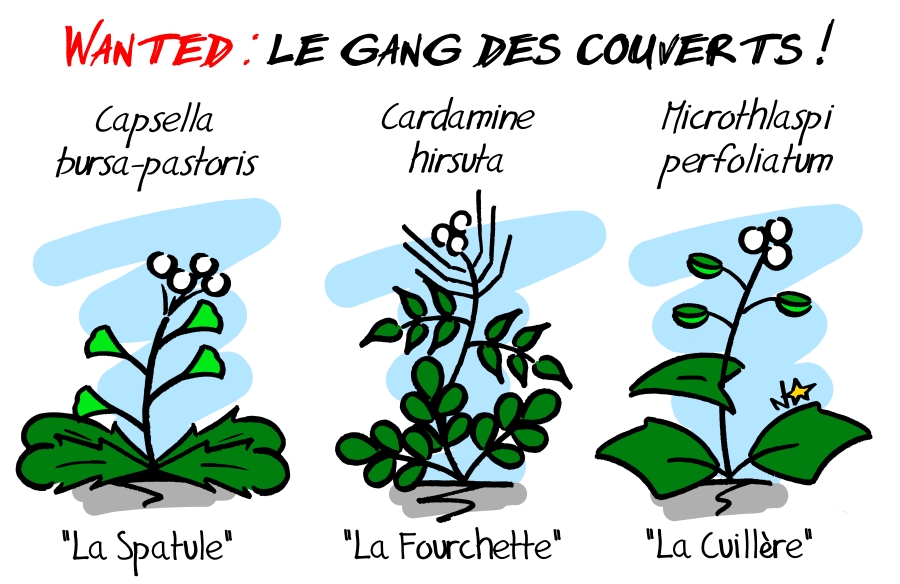

Microthlaspi perfoliatum (Tabouret perfolié) appartient à la famille Brassicaceae (ex Crucifères), dont les membres présentent des fleurs à quatre pétales «en croix». Le port du Tabouret perfolié nous évoquera probablement d'autres Sauvages discrètes et urbaines de ce clan: Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), Draves (Draba verna ou Draba muralis), Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), Arabette des dames (Arabidopsis thaliana)...

Tabouret perfolié, Poitiers bords de Boivre

Comme ses consœurs, Microthlaspi perfoliatum présente des fruits secs caractéristiques, les siliques (dans le cas du Tabouret perfolié, on parlera plutôt de silicules, celles-ci étant plus larges que longues), qui sont un critère d'identification important chez les Brassicacées. Chaque membre de ce clan affecte une forme géométrique particulière: circulaire, linéaire, recourbée, en poire, triangulaire...

Pour sa part le Tabouret perfolié dresse sous ses petites grappes de fleurs des silicules arrondies et échancrées à leur extrémité (qu'il s'agit de ne pas confondre en milieu urbain avec les silicules triangulaires et échancrées de la Capselle bourse-à-pasteur, Capsella bursa-pastoris). Des fruits en forme de cuillère pour certains ou d'écus pour d'autres: le Tabouret se nomme Pennycress en anglais, qu'on pourrait traduire par «salade aux centimes».

Les cuillères (silicules) du Tabouret perfolié à gauche, les spatules de la Capselle bourse-à-pasteur à droite : attention à ne pas se mélanger les couverts!

Microthlaspi perfoliatum est une annuelle qui affectionne les milieux arides et calcaires: les vignes, les prairies sèches, les vieux murs, les friches urbaines... Notre Sauvage est précoce et pré-printanière: en un temps béni des botanistes où chaque jour du calendrier portait un nom de fleur plutôt qu'un nom de martyr (voir calendrier républicain), Thlaspi était d'ailleurs le nom du 21ème jour du mois de Pluviôse (correspondant au 9 février pour cette année 2018 de notre calendrier Grégorien).

- Comment il était petit?

- Petit. Très petit. Du moins par rapport à moi.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

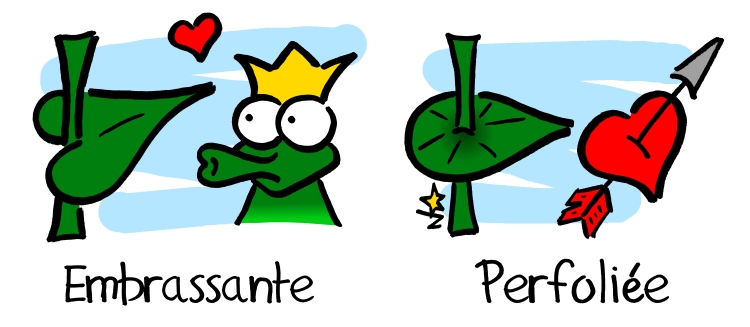

Le Tabouret perfolié présente un port modeste (inférieur à 20 cm) ainsi que des fleurs minuscules (environ 3mm), comme en atteste son nom de genre, Microthlaspi, qui trouve ses origines dans le grec micro, «petit», et thlaein, «aplatir» (une allusion à ses fruits plats). Quant aux feuilles caulinaires du Tabouret perfolié, elles ne sont pas perfoliées, mais embrassantes. Vous avez donc botaniquement le droit de surnommer notre Sauvage le «Petit Tabouret à feuilles embrassantes»!

Rosettes basales et feuilles caulinaires embrassantes, entières ou dentées, du Tabouret perfolié

La famille... C'est le sujet tabou!

(Les visiteurs, Jean-Marie Poiré)

Si le Tabouret perfolié est le spécimen le plus commun parmi les nombreux Tabourets (en tout cas pour le Poitou, où nous n'avons guère l'occasion de croiser le Tabouret des champs, Thlaspi arvense), le genre Thlaspi (l'ancien genre de notre Microthlaspi perfoliatum) reste éminemment labyrinthique. Ses représentants sont régulièrement brassés ou reclassés vers d'autres genres proches (Noccaea, Iberis...), quand ils ne disparaissent pas ou ne donnent pas naissance à de nouveaux taxons. Aux dernières nouvelles, il se pourrait même que le Tabouret perfolié cache derrière ses chromosomes deux taxons de haut rang, pourtant guère différenciables à l’œil nu... Un imbroglio génétique qui nous rappelle que la botanique est une science tentaculaire, vivante — à l'image de son sujet d'observation — et que les certitudes y ont autant leur place qu'une bombonne de Roundup au jardin!

Pour aller plus loin:

- Microthlaspi perfoliatum sur Tela-botanica

Colonie de Tabouret perfolié, Poitiers bords de Clain

21/01/2018

21/01/2018

Tous les matins, dès le lever, La Carioca te fais bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te mets en joie pour la journée...

(La cité de la peur, Les Nuls)

Regarde! Tu vois, là-bas, les champs de blé? (...) Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste! Mais (...) ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé... (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry)