08/01/2019

08/01/2019

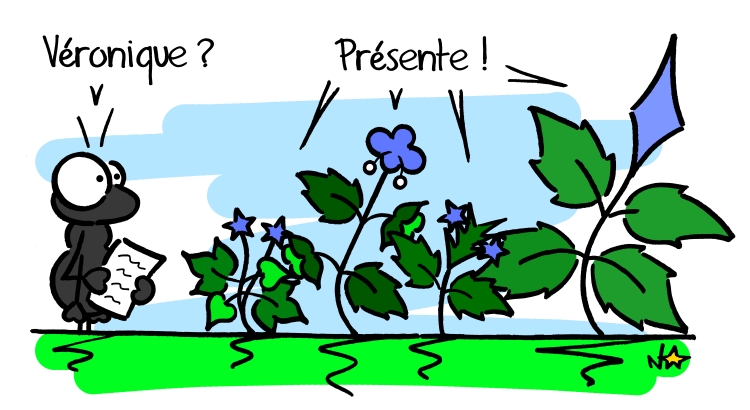

Véronique de Perse, Poitiers bords de Boivre

Veronica persica (Véronique de Perse ou Arrouil en poitevin-saintongeais) appartient aux Plantaginaceae. Ce clan réunit des sauvages très diverses sous la houlette des Plantains qui font office de chefs de famille. Au delà du patrimoine génétique, difficile de trouver des points communs entre une Véronique, un Plantain, une Digitale, une Linaire ou la belle Cymbalaire des murs... L'exercice serait peut-être plus évident si nous étions des papillons: la Mélitée du Plantain abandonne ses chenilles aux Plantains comme à quelques Véroniques, la Mélitée orangée oscille entre Plantains, Linaires, Digitales ou Véroniques. Comme quoi, dans le domaine de la botanique, les insectes possèdent un feeling qui nous fait parfois défaut!

La Véronique de Perse est probablement la plus répandue et la plus connue de son genre. Annuelle, elle fleurit presque toute l'année (de mars à octobre, parfois au-delà lors des hivers doux), de partout, même si sa préférence va aux sols riches en azote et en matière organique comme les potagers et les terres cultivées.

Feuilles larges, rondes à ovales et dentées de la Véronique de Perse.

L’évasion est un droit, je dirais même plus, un devoir!

(Mesrine: l’Instinct de mort, Jean-François Richet)

L'introduction de la Véronique de Perse en Europe est pourtant récente, située autour du 19ème siècle. Originaire du Sud-Ouest de l'Asie, on raconte qu'elle se serait évadée du célèbre jardin botanique de Karlsruhe en Allemagne (les jardins botaniques du monde entier sont de formidables vecteurs de propagations pour nos indomptables Sauvages). Sa naturalisation rapide et sa prolifération repose sur sa capacité à fleuri, à grainer et à germer quatre saisons sur quatre, en toutes circonstances.

Les Veroniques sont des plantes basses qui affichent le plus souvent ce type de fleurs à quatre pétales inégaux, d'où pendent deux étamines comme une jolie paire de boucles d'oreille. On recense une quarantaine d’espèces sur le territoire français, dont la détermination n'est pas toujours aisée. Le temps passé à dénicher et à reconnaitre les Veronica est largement récompensé par le spectacle de leurs floraisons. Parmi les plus célèbres (ou les plus communes):

Véronique officinale, la médicinale.

La Véronique officinale (Veronica officinalis) est une vivace qui pousse sur les sols secs et pauvres, dans les prairies ou les cultures. Ses feuilles ovales ou obovales sont mollement velues et finement dentées en scie; ses fleurs sont réunies en grappes grêles (presque en épis).

De nos jours, la Véronique officinale est pourtant la seule de son genre à être considérée comme plante médicinale par la pharmacopée française. L'infusion de ses sommités fleuries est réputée tonique, expectorante, diurétique et surtout digestive. Autrefois, elle fut utilisée en application externe pour soigner les plaies ou les maladies de peau chroniques, comme la gale ou la lèpre. C'est d'ailleurs à Sainte Véronique que les toutes les Veronica empruntent leur nom: la légende raconte que Véronique, une femme pieuse de Jérusalem, essuya à l'aide d'un tissu le visage du Christ lors de son ascension au Calvaire. Le visage du Christ s'imprima sur le linge, devenu relique sacrée (la «Sainte face»). Véronique aurait ensuite guérit miraculeusement l'empereur Tibère de la lèpre en lui révélant le tissu...

Véronique petit-chêne, la forestière.

Terminons notre promenade en un bouquet final de Véroniques qui, loin d'être exhaustif, illustre la richesse, la diversité et la beauté du genre. A vous de jouer, «attrapez-les toutes» comme le propose la devise des chasseurs de Pokémon! Un conseil avant de partir: pensez à photographier les capsules et à observer de près la pilosité de la plante avant de consulter votre flore préférée, ce sont souvent des critères discriminants pour les cas les plus ardus.

Véronique faux mouron d'eau (Veronica anagalloides), une locataire des zones humides, et Véronique cymbalaire (Veronica cymbalaria), une habituée des littoraux atlantiques et méditerranéens, ici égarée sur un trottoir à Poitiers!

Véronique en épi (Veronica spicata), plutôt montagnarde en France à l'état naturel, aux inflorescences spectaculaires, et Véronique luisante (Veronica polita), une adventice plus discrète que la Véronique de Perse, aux feuilles presque luisantes, aux capsules non aplaties recouvertes de poils glanduleux.

Véronique couchée (Veronica prostrata), une locataire des pelouses calcaires sèches, et Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia), une belle adventice des jardins.

Pour aller plus loin:

- Veronica persica sur Tela-botanica

- Veronica persica : identification assistée par ordinateur

- Le thé de l'Europe, ou les propriétés des Véroniques par Nicolas Andry de Boisregard (1704) 19/11/2018

19/11/2018

Grand Plantain, Poitiers quartier gare

Plantago major (Grand Plantain) fait office de chef de clan chez les Plantaginaceae, une famille bigarrée qui regroupe des Sauvages aussi diverses que les Véroniques (Veronica spp), les Digitales (Digitalis spp), les Linaires (Linaria spp) ou la délicate Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis)... A moins d'être généticien (ou papillon), difficile de trouver un fil conducteur dans ce grand bazar.

La célèbre rosette de feuilles ovales et entières, aux nervures parallèles, du Grand Plantain: en réalité, des feuilles alternes disposées en spirale, chaque feuille s'écartant de la précédente selon un angle immuable de 144°.

- A-t-elle l’air pâle ou verte?

- Elle a l’air écrabouillée!

(La fée Clochette, Bradley Raymond)

Le Grand Plantain est une vivace très commune (c'est généralement une des première plantes qu'on apprend à identifier) qui s'installe sur les sols fortement piétinés et baignés de soleil. Un poil masochiste, le Sauvageon s'implante jusque sur les parkings, ou devant une sortie de garage, ses parties aériennes pouvant résister jusqu'au passage d'une roue de voiture.

Si le Grand Plantain préfère les sols tassés, c'est parce que la concurrence s'y fait rare. Mais tous les terrains lui conviennent, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Sa capacité d'adaptation lui a permis de s'exporter jusque dans les colonies européennes au 16ème siècle; les amérindiens l'avaient surnommé White man's footprint, «l'empreinte de l'homme blanc», car sa présence marquait les terres foulées par les européens. Chose amusante, les européens avaient eux-mêmes choisi le nom Plantago pour désigner la Sauvage, planta étant la plante du pied en latin, une référence à la forme de ses feuilles. Des histoires de pied, quoi de plus normal pour un végétal qui se laisse volontiers piétiner?

Grand sur un sol riche (jusqu'à 50 cm), chétif sur un terrain misérable, tolérant face aux herbicides comme aux pollutions urbaines, le Grand Plantain fait partie de ces Sauvages dont la plasticité et la capacité d'adaptation forcent le respect.

Un des secrets de la résistance du Grand Plantain repose sur ses feuilles épaisses. En déchirant une feuille transversalement, on voit apparaitre des fils (correspondants aux nervures) capables de s’allonger tels des élastiques. Les enfants peuvent s'amuser à étirer ces «cordes» végétales, la plus longue remportant le concours, à condition qu'elle ne casse pas. Des feuilles en forme de banjo, un jeu de cordes élastiques: le Grand Plantain a un peu l'allure d'un instrument fantastique. Il est parfois surnommé outre manche Angel's Harp («La harpe des anges»), ou plus récemment Beatles'Guitar («La guitare des Beatles»)!

Un terrain abandonné par l’agriculture, une friche, un lieu où la nature reprend ses droits... Voilà un décor idéal pour notre Plantain qui vient jouer les colons. Et avec lui, un papillon que l’on qualifie également d’espèce pionnière: la Mélitée du plantain (Melitaea cinxia). C'est un papillon assez commun sous nos latitudes, que l’on croise d’avril à août en Poitou.

Imago de Mélitée du plantain fraîchement émergé... Tremblez, Plantains!

Vous l’aurez donc compris, avec un nom pareil, notre bestiole compte sur les Plantains pour élever sa progéniture. Au printemps, sitôt qu’elle a repéré un site avec une bonne densité de Plantains, la femelle Mélitée dépose ses œufs en tas de 50 à 300 sous les feuilles. Une fois écloses, les petites chenilles se mettent à tisser une sorte de chapiteau de fortune en toile de soie où elles commencent à se faire les dents. Et si, à force de se bâfrer de feuilles, notre Sauvage est mise à nue, aucun souci: les mini-larves partent à la recherche d’un autre pied de Plantain en filant des corridors de soie.

Chenilles de Mélitée du Plantain ayant tissé leur chapiteau.

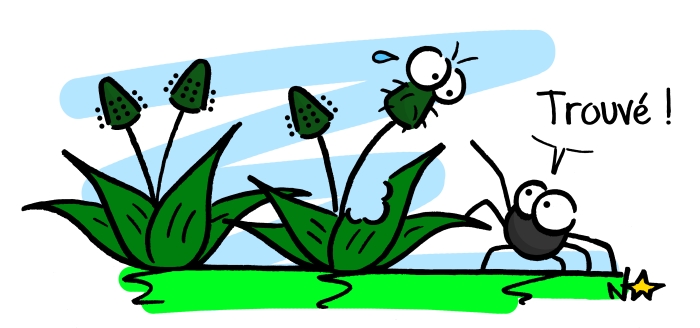

Les mois se succèdent. Avec l'arrivée des mauvais jours, les chenilles nées durant l’été (la Mélitée du Plantain produisant deux générations par an, une au printemps et une l’été) se ménagent un nid de feuilles reliées par des fils de soie. Elles y passent l’hiver par groupes de 10 à 60. Puis, au mois de mars de l’année suivante, elles pointent de nouveau le bout de leur nez, même par quelques degrés seulement. Il n’est alors pas rare de les observer en train de se dorer la pilule au soleil, aidées par leur livrée sombre… Si toutefois vous parvenez à les trouver car elles ressemblent alors étrangement aux épis des Plantains en boutons.

Parvenus à leur ultime mue, les chenilles de la Mélitée du plantain se dispersent pour aller se nymphoser. A ce moment, il n’est pas rare de les trouver galopant sur les chemins. Celles-ci, trouvées sur une piste cyclable étaient en cours de sauvetage!

- Pâtisseries empoisonnées, beignets mortels, macaron foudroyants...- Pas mal!(Astérix et Cléopâtre, René Goscinny et Albert Uderzo)

Notons que deux autres espèces de Mélitées poitevines pondent sur les Plantains (on compte en France une cinquantaine d’espèces de papillons susceptibles de profiter de leurs feuilles): la Mélitée orangée (Melitaea didyma) et la Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides), toutes deux moins communes que la Mélitée du plantain.

Imago et chenille de Mélitée orangée

Imago et chenille de Mélitée des scabieuses

- Plantago major sur Tela-botanica

- Plantago lanceolata sur Tela-botanica

- Plantago coronopus sur Tela-botanica

- Plantago media sur Tela-botanica

- L'usage médicinal des Plantains à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- La relation toxique d’une Mélitée avec un Plantain sur le site de Zoom Nature

10/05/2018

10/05/2018

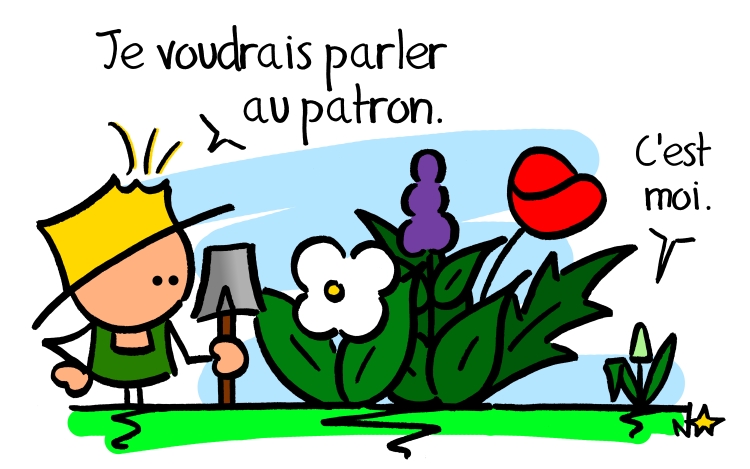

Pâturin annuel: c'est qui le patron? C'est Poa!

Poa annua (Pâturin annuel) appartient à l'incontournable clan des Poaceae, qu'on aura pourtant vite fait de contourner par manque de patience tant leur étude peut sembler ardu. Et pourtant... Les Poaceae — c'est à dire les herbes, les céréales, les pelouses et les gazons — sont la première famille végétale en terme de couverture terrestre: 20% de la couverture verte de la planète! Elles doivent leur nom de «Poacées» (anciennement «Graminées») à notre discret Pâturin annuel (Poa annua, Poa étant l'«herbe» en grec), qui se trouve être en tête du top 10 des sauvages les plus observées dans les villes de France (source Sauvages de ma rue).

Poa annua est donc le véritable boss du gang des herbes folles citadines. Pourtant, peu sont ceux qui le remarquent, le Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) lui volant généralement le titre et la vedette auprès du grand public. Mais si vous y prêtez attention, vous verrez que Poa annua est omniprésent (on le retrouve dans toute les régions tempérées du monde) et finirez surement par pousser un soupir admiratif devant son incroyable faculté d'adaptation. Chétif en milieu hostile, piétiné ou fier (jusqu'à 30cm) sur les sols généreux, Poa annua fait preuve d'une étonnante plasticité.

Pâturin annuel: ignoré, fauché, écrasé, piétiné, mais toujours vivant!

Les filles, le patron est revenu! Il est la! Le patron est revenu!

(Le bonheur est dans le pré, Étienne Chatiliez)

Poa annua, comme son nom et ses racines fibreuses le laisse penser, est une annuelle qui affectionne les sols nus et dégradés, les bords de routes (voire les routes), les trottoirs, les gazons ou les prairies dégarnies et piétinées. La Sauvage fleurit sans interruption durant toute sa vie qui dépasse souvent douze mois, assurant jusqu'à six générations par an en dehors des périodes de grand froid. Les semences peuvent germer dans les semaines qui suivent leur dispersion si les conditions de température et d'humidité sont réunies.

Pâturin annuel: premier sur le macadam.

Malgré son ahurissante capacité de reproduction, le frêle et discret Poa annua ne cause généralement guère de sueurs froides aux jardiniers... A l'exception des amateurs de pelouses parfaites: sa couleur claire et sa tendance à sécher rapidement en été pouvant faire tâche sur la moquette parfaite et mortifère d'un fairway de golf.

Pâturin annuel, Poitiers bords de Boivre

La Panicule (inflorescence) de Poa annua, lâche et peu fournie, dresse des rameaux caractéristiques quasiment disposés à angle droit. Reste que l'identification d'un membre du clan Poacée exige l’observation minutieuse de nombreux détails : le chaume de Poa annua est glabre, ses feuilles molles, un peu rugueuses au toucher, plissées en U ou en V. On note la présence d'une ligule courte (environ 3mm), mais pas d'oreillettes.

Épillets aplatis du Pâturin annuel

Ses épillets sont aplatis, les fleurs dépassent nettement des glumes. Les glumelles sont imbriquées et dénuées d’arêtes... Et pour tout ceux qui, face à ce vocabulaire ésotérique, se sentent égarés comme une fourmi amnésique dans un champ de Pâturin, rendez-vous sur notre article consacré au sujet.

Le genre Poa offre une vingtaine d'autres espèces. Plus grandes, vivaces et stolonifères, Poa trivialis (Pâturin commun) et Poa pratensis (Pâturin des prés) sont deux autres Sauvages communes qui peuvent se dresser jusqu'à un mètre de hauteur, comme une version XXL de notre Pâturin annuel. Histoire de ne assommer d'avantage le vaillant lecteur qui a probablement son comptant de mots savants pour l'heure, je laisse en bas d'article les liens vers leurs cartes d’identités exhaustives publiées sur l'excellent site Botarela.

Ligule longue et pointue du Pâturin commun.

Ligule courte et tronquée du Pâturin des prés.

Puisqu'il est de bon ton de se quitter sur de jolies histoire, prenons le temps d'en raconter quelques unes: Il était une pôa le Pâturin bulbeux (Poa bulbosa), un autre Pâturin citadin (bords de chemin, rocailles, vieux murs mais aussi prairies sèches...), discret et vivace, qui devait son nom à ses tiges renflées comme des bulbes à leur base.

Tiges renflées du Pâturin bulbeux, Poitiers porte de Paris

— Je suis affreuse...

— Une femme enceinte est toujours belle, ma chérie!

(Les parapluies de Cherbourg, Jacques Demy)

Le Pâturin bulbeux possède souvent l'étrange caractéristique d'être vivipare (on le considère alors comme la sous espèce Poa bulbosa var. vivipara), à l'image des mammifères que nous sommes: plutôt que d'abandonner ses semences aux graviers, les épillets de Poa bulbosa se transforment en bulbilles qui commencent à germer avant même d'avoir quitté l'inflorescence parentale.

Alors que nous commençons notre existence — pourtant terrienne — en un milieu secret et aquatique (le ventre de notre mère), le Pâturin bulbeux débute la sienne à quelques centimètres du sol, en un milieu ouvert et aérien, avant que de rejoindre le plancher des vaches... L'incroyable spectacle de son inflorescence devenue nursery est à la hauteur de l'histoire, jugez plutôt:

Pâturin bulbeux: une famille nombreuse en guise d'inflorescence.

Famille nombreuse, famille heureuse: on peut donc imaginer qu'ils vécurent comblés et que leur progéniture abonda comme du Pâturin annuel en ville. Et puisqu'on parle de progéniture, laissons l'histoire de la fin à Olivier Pouvreau, le conteur lépidoptériste de Sauvages du Poitou:

Si les Poa ne font pas partie des plantes les plus remarquées par le promeneur, elles sont cependant les cibles convoitées d’une importante sous-famille de papillons diurnes appelée Satyrinae. Nommons-les d’emblée:

De gauche à droite et de haut en bas: Tircis (Pararge aegeria), Myrtil (Maniola jurtina), Amaryllis (Pyronia tithonus), Procris (Coenonympha pamphilus), Tristan (Aphantopus hyperantus) et Mégère (Lasiommata megera).

Cet attrait qu’ils manifestent pour les Poa, quel est-il? Culinaire, bien entendu! Les Poa servent en effet de réserve de nourriture aux chenilles qui les consomment pendant la nuit, se cachant ensuite dans la base touffue de leur plante préférée durant le jour. Il se peut d’ailleurs que cette activité nocturne soit une des garanties de leur abondance, car les parasitoïdes (des espèces de diptères et d’hyménoptères, causes importantes de mortalité chez les papillons) sont diurnes. Et si vous tombez sur une de leurs chenilles (vu leur mimétisme, nous vous souhaitons bonne chance!), notez que toute chenille Satyrinae qui se respecte possèdera forcément deux petites cornes à l’extrémité de son abdomen.

Point commun entre cette bande de sauvageons ailés et nos discrètes Sauvages: tous sont aussi peu spectaculaires qu'abondants. Chercher l’exotisme des formes et des couleurs chez ces papillons serait comme faire concourir notre pâturin au concours de Miss Sauvages du Poitou (dont la gagnante remporte toujours une couronne de Pissenlits). Chez les Satyrinae, les espèces sont souvent sombres et presque monochromes même s’ils nous révèlent, de plus près, des dessins subtils et de beaux camaïeux de bruns, de gris, de fauves ainsi que de superbes ocelles (lorgnez un peu les dessous de la mégère). Ces papillons riment avec chaleur, agrémentant nos belles journées d’été de leur vol anarchique et sautillant dans les chemins, les champs et les bois. Myrtils, Procris, Tircis et Amaryllis sont encore abondants en Poitou et font partie des papillons les plus communs de France. La Mégère est localement commune, préférant les milieux ouverts et secs. Le Tristan, quant à lui, est forestier, plus rare et localisé.

Pour aller plus loin :