31/03/2018

31/03/2018

Tabouret perfolié, Poitiers bords de Clain

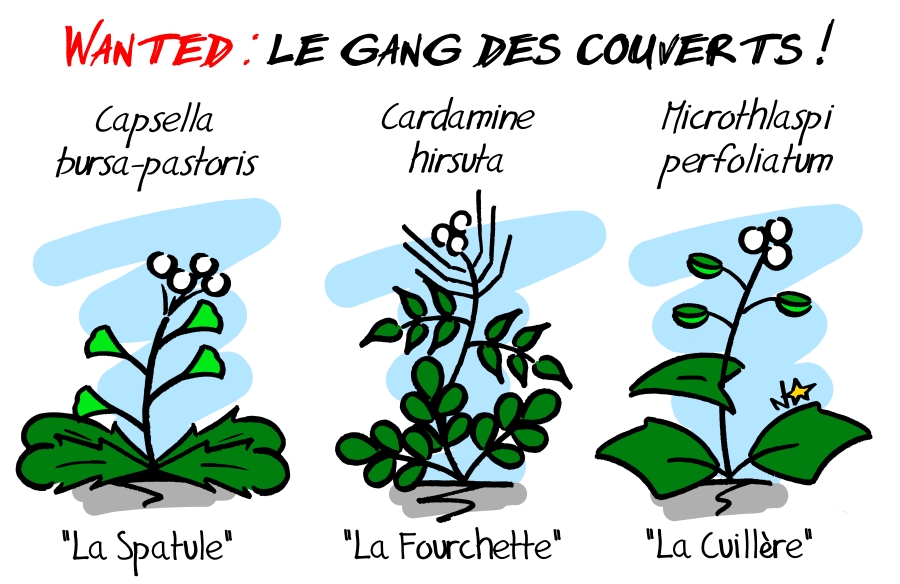

Microthlaspi perfoliatum (Tabouret perfolié) appartient à la famille Brassicaceae (ex Crucifères), dont les membres présentent des fleurs à quatre pétales «en croix». Le port du Tabouret perfolié nous évoquera probablement d'autres Sauvages discrètes et urbaines de ce clan: Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), Draves (Draba verna ou Draba muralis), Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), Arabette des dames (Arabidopsis thaliana)...

Tabouret perfolié, Poitiers bords de Boivre

Comme ses consœurs, Microthlaspi perfoliatum présente des fruits secs caractéristiques, les siliques (dans le cas du Tabouret perfolié, on parlera plutôt de silicules, celles-ci étant plus larges que longues), qui sont un critère d'identification important chez les Brassicacées. Chaque membre de ce clan affecte une forme géométrique particulière: circulaire, linéaire, recourbée, en poire, triangulaire...

Pour sa part le Tabouret perfolié dresse sous ses petites grappes de fleurs des silicules arrondies et échancrées à leur extrémité (qu'il s'agit de ne pas confondre en milieu urbain avec les silicules triangulaires et échancrées de la Capselle bourse-à-pasteur, Capsella bursa-pastoris). Des fruits en forme de cuillère pour certains ou d'écus pour d'autres: le Tabouret se nomme Pennycress en anglais, qu'on pourrait traduire par «salade aux centimes».

Les cuillères (silicules) du Tabouret perfolié à gauche, les spatules de la Capselle bourse-à-pasteur à droite : attention à ne pas se mélanger les couverts!

Microthlaspi perfoliatum est une annuelle qui affectionne les milieux arides et calcaires: les vignes, les prairies sèches, les vieux murs, les friches urbaines... Notre Sauvage est précoce et pré-printanière: en un temps béni des botanistes où chaque jour du calendrier portait un nom de fleur plutôt qu'un nom de martyr (voir calendrier républicain), Thlaspi était d'ailleurs le nom du 21ème jour du mois de Pluviôse (correspondant au 9 février pour cette année 2018 de notre calendrier Grégorien).

- Comment il était petit?

- Petit. Très petit. Du moins par rapport à moi.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

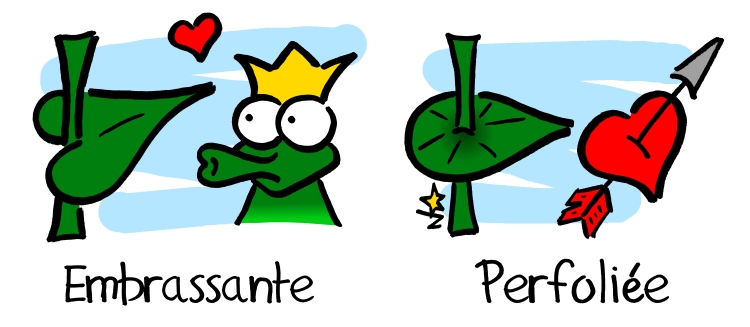

Le Tabouret perfolié présente un port modeste (inférieur à 20 cm) ainsi que des fleurs minuscules (environ 3mm), comme en atteste son nom de genre, Microthlaspi, qui trouve ses origines dans le grec micro, «petit», et thlaein, «aplatir» (une allusion à ses fruits plats). Quant aux feuilles caulinaires du Tabouret perfolié, elles ne sont pas perfoliées, mais embrassantes. Vous avez donc botaniquement le droit de surnommer notre Sauvage le «Petit Tabouret à feuilles embrassantes»!

Rosettes basales et feuilles caulinaires embrassantes, entières ou dentées, du Tabouret perfolié

La famille... C'est le sujet tabou!

(Les visiteurs, Jean-Marie Poiré)

Si le Tabouret perfolié est le spécimen le plus commun parmi les nombreux Tabourets (en tout cas pour le Poitou, où nous n'avons guère l'occasion de croiser le Tabouret des champs, Thlaspi arvense), le genre Thlaspi (l'ancien genre de notre Microthlaspi perfoliatum) reste éminemment labyrinthique. Ses représentants sont régulièrement brassés ou reclassés vers d'autres genres proches (Noccaea, Iberis...), quand ils ne disparaissent pas ou ne donnent pas naissance à de nouveaux taxons. Aux dernières nouvelles, il se pourrait même que le Tabouret perfolié cache derrière ses chromosomes deux taxons de haut rang, pourtant guère différenciables à l’œil nu... Un imbroglio génétique qui nous rappelle que la botanique est une science tentaculaire, vivante — à l'image de son sujet d'observation — et que les certitudes y ont autant leur place qu'une bombonne de Roundup au jardin!

Pour aller plus loin:

- Microthlaspi perfoliatum sur Tela-botanica

Colonie de Tabouret perfolié, Poitiers bords de Clain

13/02/2018

13/02/2018

Le swag est un anglicisme qui renvoie à ce qui a belle allure. Avoir du swag, c'est avoir la classe, mais pas seulement à Dallas — l’intérêt resterait limité pour nous vu que pas grand chose n'y pousse —, mais partout et surtout ici, sur le pas de notre porte et dans nos jardins. Car la «mauvaise herbe» (braves gens, braves gens) a le swag, ce je ne sais quoi de raffiné qui ferait passer un défilé de haute couture pour une course en sacs. Et il ne s'agit pas seulement d'apparences flatteuses: chez les Sauvages, l'élégance est un art total. L'attitude et les mœurs impressionnent tout autant que la dégaine. Alors ne cherchez pas d'autres sources d'inspiration pour booster votre propre potentiel de swag au jardin: plutôt que de les arracher, mettez vous sans plus tarder à quatre pattes et admirez la leçon de savoir vivre de ces cinq dandys libres et printaniers.

- Alors comme ça tu as été élu l’homme le plus classe du monde! Laisse-moi rire! (...) La classe, c’est d’être chic dans sa manière de s’habiller...

- Excuse-moi de te dire ça mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe: tu es fou.

(La classe américaine, Michel Hazanavicius et Dominique Mezerette)

5 - Herbe-à-Robert: un swag diabolique.

Pendant que certains courent les jardineries à la recherche de Pélargoniums exotiques et colorés (étiquetés sous le nom de «Géraniums»), nos véritables Géraniums sauvages et locaux continuent d'être considérés comme de la mauvaise graine, quand ils ont la chance d'être considérés. Ils n'ont pourtant rien à envier aux monstres horticoles (si ce n'est que leur port est plus discret), et leur grande variété enchantera l'apprenti botaniste en quête de défis. En tête de ce gang, l'Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) fait partie du cortège printanier qui rôde autour des habitations. En situation très exposée, l'Herbe-à-Robert — que certains surnomment la Fourchette du diable à cause de ses duos de fruits pointus — pigmente son feuillage tout en dentelle d'une coloration rouge vermillon, diaboliquement swag!

2 - Pâquerette, éternellement swag.

Bellis perennis (Pâquerette), littéralement la «beauté éternelle», a réussit là où ses consœurs sauvages astéraceées ont échoué: la modestie de son port et l'apparente simplicité de ses inflorescences remportent la plupart des suffrages. Alors que la moindre rosette de Pissenlit ou de Porcelle provoque des sueurs froides aux amateurs de pelouses en plastique, la Pâquerette suscite généralement tendresse et indulgence. Derrière sa candeur se cache pourtant une grande sophistication : ses inflorescences (des capitules) regroupent une multitudes de fleurs minuscules (des fleurons), jaunes et tubulaires en son centre, blanches et allongées comme des pétales à la périphérie. Capable d'adapter leur port en fonction du passage des tondeuses, les colonies de Pâquerettes fleurissent une grande partie de l'année, mais explosent surtout en une manifestation éclatante autour des fêtes de Pâques: un swag quasi biblique.

1 - Lamier pourpre: je suis swaggy!

S'il est une Sauvage qui mérite d'être célébrée dans les jardins et les potagers, c'est bien le Lamier pourpre (Lamium purpureum): la lamiacée offre ses lèvres nectarifères très tôt dans la saison (dès février), une aubaine pour les butineurs au sortir de l'hiver. Ses colonies les plus fournies assurent une couverture salutaire pour les sols en attente de culture. En invité discret, la Sauvage s'efface finalement à l'heure des premiers semis... Pour ne rien gâcher, le Lamier pourpre est d'une beauté à faire baver un caillou. Bref, ne dites plus swag: dites Lamier.

09/03/2017

09/03/2017

Drave de printemps, Poitiers quartier Chilvert

Draba verna (Drave de printemps) appartient à la famille Brassicaceae (ex Crucifères), dont les membres présentent des fleurs à quatre pétales «en croix». En la croisant sur le trottoir, on pensera immédiatement à ses sœurs les plus urbaines: Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), Capselle bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris) ou Arabette des dames (Arabidopsis thaliana)...

- À quand le printemps a votre avis?

- Je le prédis pour le 21 Mars.

- Ha ha, oui, ça serait chouette!

(Un Jour sans fin, Harold Ramis)

Draba verna est aux vieux murs, aux pelouses rases et aux trottoirs ce que les hirondelles sont au ciel: l'annonciatrice du retour du printemps. Ses grappes de fleurs éphémères s'observent entre la fin de l'hiver et le mois d'avril. Mais cette prophète des beaux jours reste bien discrète et on risque fort de lui marcher dessus avant que de l'entendre: Draba verna est une des Sauvages les plus précoces de nos villes, mais aussi une des plus petites (une dizaine de centimètres pour les spécimens les plus costauds)!

Drave party sur les gravillons ! (Drave de Printemps, Poitiers bords de Boivre)

Un examen superficiel pourrait laisser penser que les minuscules fleurs blanches de Draba verna affichent huit pétales. Il n'en est rien: la Sauvage fait honneur aux armoiries de son clan en brandissant quatre pétales seulement, mais si profondément échancrés qu'ils semblent doublés. Reste à attendre une éclaircie pour observer ses atouts, les fleurs ne s'ouvrant qu'en présence d'un ciel lumineux et sans nuages.

Fruits ovales et fleurs de la Drave de Printemps: 4 pétales profondément échancrés, 6 étamines autour du pistil au centre.

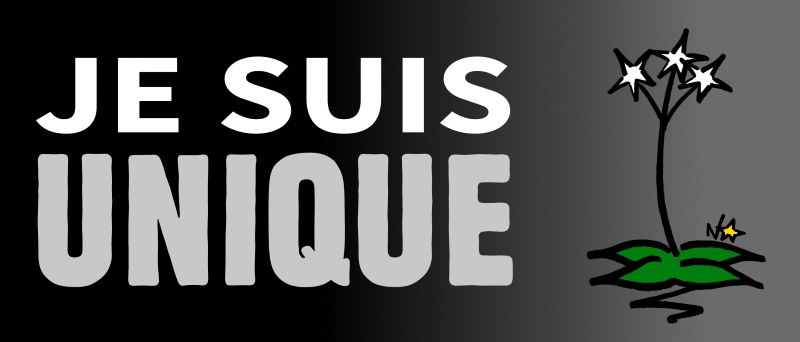

Draba verna réserve souvent des surprises à ses observateurs. Polymorphe, la belle présente des variations (pilosité, taille des fleurs...) d'une localité à une autre, pouvant laisser croire aux botanistes les plus aguerris qu'ils viennent peut-être de dénicher le Saint Graal du macadam: une nouvelle espèce! Le piège est redoutable même sous les microscopes, certaines populations pouvant afficher leurs différences jusque dans le décompte de leurs chromosomes.

Feuilles spatulées de la Drave de printemps en rosette (jamais de feuilles caulinaires).

Il faut dire que la Sauvage dispose de peu de temps pour tenter de se reproduire, l'univers minéral qu'elle fréquente devenant un enfer aride dès la fin de sa première saison. Annuelle trop précoce pour pouvoir compter sur les butineurs, Draba verna est une Sauvages autogame qui assure toute seule sa pollinisation en un temps record (la plante est capable de se féconder elle même). Ses parties aériennes disparaitront complètement avant l'arrivée de l'été.

La variabilité de ses populations repose plus sur d'éventuelles mutations que sur le brassage génétique entre individus, ce qui peut expliquer pourquoi ses populations semblent «fixer» localement leurs spécificités avec le temps, telles de nouvelles espèces (les mutations pertinentes vis-à-vis du milieu risquant moins de se diluer au fil des générations que dans le jeu des croisements).

La mutation, c’est la clé de notre évolution. C’est elle qui nous a mené de l’état de simple cellule à l’espèce dominante sur notre planète!

(X-Men, Bryan Singe)

Alexis Jordan, botaniste lyonnais du 19ème siècle, collectionna dans son jardin des spécimens de Draba verna issus d'horizons variés. Après 30 années de culture, il dénombrait pas moins de 200 groupes différents pouvant répondre à la définition d’espèce (des groupes d'individus interféconds entre eux et morphologiquement proche mais peu enclins à se reproduire avec les membres des autres groupes). Nul doute que la Sauvage n'a pas fini d'alimenter les débats universitaires et botaniques.

Mais plutôt que de couper les tiges en quatre, retenons que chaque plante est unique et mérite qu'on lui prête notre attention!

Les fruits (siliques courtes ou «silicules») de la Drave de printemps, guère plus impressionnants que les capsules d'une mousse! Le vent se chargera de disperser les minuscules graines...

Malgré sa discrétion, Draba verna est bien présente sur les cinq continents habités. Nommée Whitlowgrass par les anglophones à cause des adorables tapis formés par ses colonies (littéralement «la petite herbe blanche»), la Sauvage chante le printemps dans toutes les langues, tout autour du globe.

Une autre Drave qui fréquente les lieux secs, les rochers et les trottoirs, la Drave des murailles (Draba muralis). Elle se distingue avec ses feuilles dentées, les caulinaires embrassant la tige avec leurs oreillettes arrondies.

Pour aller plus loin:

- Draba verna: identification assistée par ordinateur

- Draba verna sur Tela-botanica

- La théorie de la mutation et les travaux d'Alexis Jordan par Hector Lebrun

- Draba muralis sur Tela-Botanica

Drave de Printemps représentée à l'échelle par Marie Corneille, artiste et botaniste des Deux-Sèvres (1889)... Un travail de fourmi! Une planche dénichée parmi les trésors du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers.