28/06/2019

28/06/2019

Morelle Noire, Villeurbanne (69)

Solanum nigrum (Morelle noire) appartient au clan Solanaceae, aux côtés des pommes de terre, des tomates, des aubergines, mais aussi des fantastiques Mandragore (Mandragora officinarum), Datura officinal (Datura stramonium) et Belladone (Atropa belladonna); des plantes connues pour leur toxicité ou leur pouvoirs psychotropes, due aux alcaloïdes qu'elles synthétisent pour se protéger des assauts des herbivores.

- Comment vous trouvez le poulet?

- Mort.

(Après vous, Pierre Salvadori)

La Morelle noire n'est pas en reste: les baies noires qu'elle produit sont toxiques avant maturité. La solanine contenue dans ses fruits - substance que l'on retrouve aussi dans les parties vertes des pommes de terre ou les feuilles des pieds de tomates - est dangereuse pour l'homme comme pour les animaux domestiques. Ce qui vaut à la Morelle noire des surnoms poétiques, tels que Tue-chien ou Crève-poule en poitevin-saintongeais!

Baies mûres de la Morelle noire, Louhossoa (64)

Depuis tout petit, je suis coupable: j'ai toujours été coupable.(Rien à déclarer, Dany Boon)

En Europe, la famille Solanaceae est intimement liée à l'histoire de la sorcellerie. Mandragore, Belladone, Datura, Jusquiane: autant de plantes dangereuses, voir mortelles pour celui qui les utilise à mauvais escient, mais qui peuvent devenir de puissants psychotropes entre des mains initiées. On raconte que les sorcières fabriquaient un onguent avec la Morelle noire, dont elles se recouvraient le corps pour aller au sabbat en songe (assemblée nocturne de magiciennes)! Pour certains auteurs, Solanum viendrait d'ailleurs du latin solari, «je console», à cause de ses propriétés narcotiques et calmante (ses parties aériennes et ses fruits sont inscrits à la liste A des plantes médicinales de la pharmacopée française). La Morelle noire aurait également servi à confectionner une encre qui permettait de communiquer avec les défunts, ou des encens (aux fumées toxiques) pour faire offrande aux divinités crépusculaires... Brrrr!

Bref, la Morelle noire s'est taillé à travers l’histoire une aura sulfureuse et peu catholique. Pas étonnant qu'elle reste aujourd'hui cantonnée au rayon des «mauvaises herbes» sous nos latitudes et que ses potentialités soient le plus souvent ignorées. Au village, sans prétentions, la Morelle a-t-elle mauvaise réputation?

Larve de Doryphore: aux couleurs d'Halloween!

Peut-être que sa rédemption viendra des potagers où elle est parfois vue d'un bon œil par les jardiniers: les Doryphores (Leptinotarsa decemlineata, des grands amateurs de Solanacées) bouloteraient à l'occasion notre ex-magicienne plutôt que les rangs de patates (ou plus rarement de tomates ou d'aubergines). Après l'arrachage et la récolte des pommes de terre, attention à ne pas tolérer plus longtemps la (les) Morelle(s) autour des potagers: la Sauvage pourrait devenir un refuge de premier choix pour ces ravageurs croque-sorcières!

En guise de conclusion, deux incontournables du genre au potager: Solanum tuberosum, alias la Pomme de terre...

... Et Solanum lycopersicum, alias la Tomate cultivée. De la sorcellerie à la ratatouille, il n'y a qu'un tout petit chaudron!

Pour aller plus loin:

- Solanum nigrum sur Tela-botanica

- Solanum nigrum : identification assistée par ordinateur

- Solanum nigrum, un article de fond sur le blog de J.F.Dumas

Lecture recommandée:

03/04/2019

03/04/2019

Système racinaire: l'autre côté du miroir! (Platane commun, Saint Benoît 86)

Les habitués des rendez-vous de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou sont maintenant aptes à décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les bourgeons, les fleurs régulières, irrégulières, leur agencement (inflorescences) et finalement les fruits. Nous sommes forts d'un vocabulaire fourni, probablement suffisant pour trier nos premières découvertes sur le terrain. Nous n'avons pourtant observé que la moitié supérieure de nos Sauvages préférées, négligeant leur part la plus secrète... Par pudeur et par prudence peut-être, il ne serait guère courtois de déraciner un spécimen inconnu (ou même connu) pour faire connaissance. Cette nouvelle leçon n'est bien sûr pas une incitation à l'arrachage inconsidéré, mais plutôt l'occasion de partager quelques indiscrétions souterraines, tout en mettant en avant l'incroyable diversité - visible ou invisible - du vivant.

- T'avais raison...

- A propos de quoi?

- On est bien mieux tout au fond... C'est là qu'il faut être.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Les racines prolongent la tige (ou le tronc) sous le sol. Elles sont la plante à l'envers, l'autre côté du miroir. Alors que la tige s'élève vers le ciel, la racine s'enfonce dans les profondeurs, à l'exact opposé, écartelant la plante entre le désir ardant de lumière et l'appel des profondeurs. Songez un peu: c'est un peu comme si les aspirations d'Icare et de l'apnéiste Jacques Mayol ne faisaient qu'une. Autant dire que si le monde aérien de nos sauvages est riche en couleur, en acteurs et en rebondissements (bourgeons, feuilles, fleurs, pollinisation, fruits...), leur univers souterrain l'est tout autant.

Les racines remplissent une pléthore de fonctions qui ne se résument pas à ancrer les végétaux dans le sol. C'est bien connu, les racines recherchent l'eau et les nutriments du sol pour les absorber, compensant de par leur élasticité l'immobilité du végétal. Elles assurent aussi le rôle d'excrétion de la plante, participant à la fabrication même du sol de par leurs sécrétions. Elles peuvent également servir d'organe de réserve chez les vivaces: c'est la cachette à provisions que la plante remplit à la belle saison, afin d'y puiser les mois de disette ou les années suivantes. Ce sont aussi les racines qui assurent le lien avec les nombreux micro-organismes (bactéries, champignons...) qui vivent en symbiose avec chaque plante (voir par exemple notre article sur la Luzerne tâchetée et ses nodosités). Enfin, les racines sont le réseau de télécommunication - le World Wild Web - du règne végétal, permettant à des plantes d'une même espèce de partager des ressources ou même d'échanger des informations sur le monde environnant (prévenant la colonie de l'arrivée d'une sécheresse, de l'attaque d'un prédateur ou d'une maladie fongique). C'est bien connu: les plantes ont inventé la fibre bien avant l'homme!

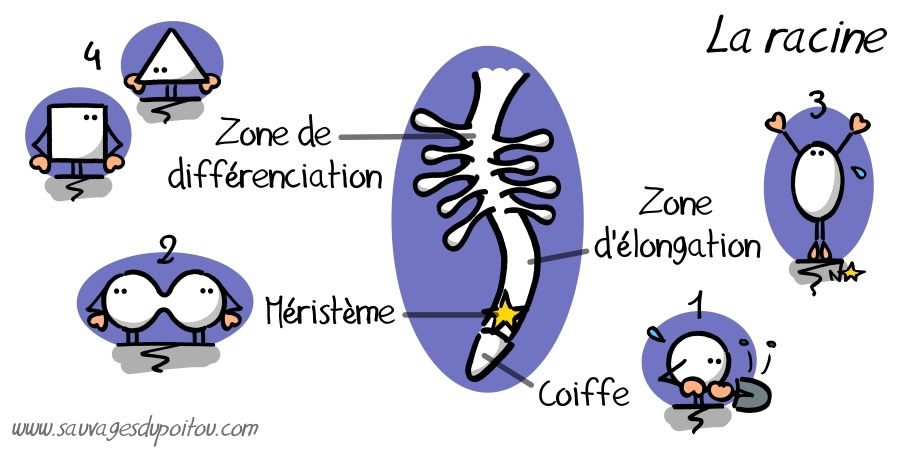

On pourrait transposer à l'envers, la tête en bas, quelques principes développés lors de notre leçon consacrée aux rameaux et aux bourgeons. De même que le rameau grandit via son bourgeon apical, une racine se développe depuis son extrémité, même si celle-ci n'est pas un bourgeon à proprement parler: le bout du bout d'une racine se nomme la coiffe (1). Celle-ci oriente et facilite le forage grâce à la substance visqueuse qui la recouvre (le mucigel). Un peu à l'image des écailles d'un bourgeon, la coiffe sert de bouclier au méristème. Ce petit paquet de cellules indifférenciées assure le renouvellement permanent de la coiffe (creuser est une activité usante, surtout quand on est en première ligne), ainsi que le développement de l'ensemble des tissus racinaires, par le jeu de divisions cellulaires (2). Les jeunes cellules situées quelques millimètres derrière le méristème (zone d'élongation) s'allongent, jusqu'à dix fois leur taille initiale, enfonçant la racine toujours plus profondément dans le sol (3). En amont, les cellules se spécialisent (zone de différenciation), renforçant les tissus de la racine, formant ses différents accessoires (poils racinaires-absorbants, etc.) ou amorçant de nouvelles ramifications (4).

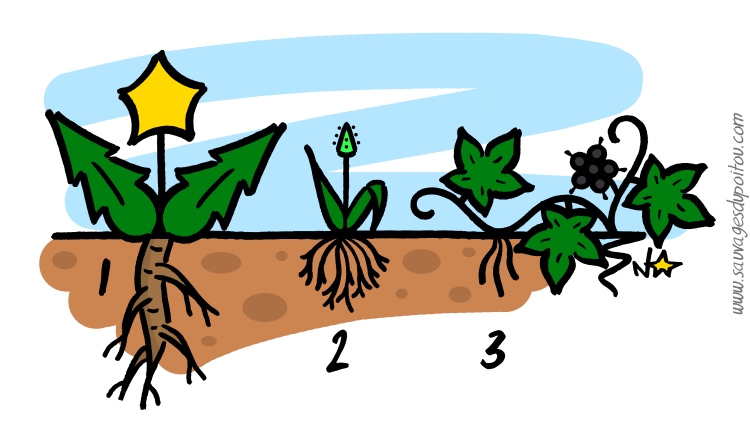

Souvenez-vous des bourgeons: en fonction des espèces, chaque Sauvage affichait un «style» de ramification prédéterminé, donnant à la plante un port étiré et pyramidal ou, au contraire, ramassé et ramifié. Il en va de même pour les racines, qui vont tantôt miser sur un axe principal s'enfonçant profondément dans le sol, tantôt opter pour une multitude de ramifications plus superficielles. Il en découle trois grands types de racines:

(1) Pivotante : la racine principale est plus importante que les racines secondaires (ex: Pissenlit).

(2) Fasciculée : il est impossible de différencier la racine principale des racines secondaires (ex: Pâturin annuel).

(3) Adventives : se dit des racines qui se forment ailleurs qu'à la base de la tige, généralement à d'autres endroits sur la tige (ex: Lierre grimpant).

Il est facile d'imaginer les stratégies associées: la racine pivotante ancre solidement la plante, puisant ses ressources jusque dans les profondeurs du sol (une racine pivotante n'a pas forcément un tour de taille XXL, auquel cas on dit qu'elle est grêle). La racine fasciculée (ou fibreuse, fibrous comme disent les anglais) couvre à l'inverse la partie superficielle du sol, captant l'eau d'une légère averse avant tout le monde. Bien sûr, une palette très variée de variantes, d'accessoires et de spécialisations peuvent s'exprimer autour de ces schémas de base. On peut citer quelques exemples remarquables (la liste n'est pas exhaustive):

La racine pivotante de la Carotte sauvage (Daucus carota) est tubérisée: elle s'épaissit en accumulant des réserves nutritives dans lesquelles la plante puise lors de sa deuxième année (la Carotte sauvage est bisanuelle). Cette cave à provision se nomme tubercule.

Les racines fasciculées aussi peuvent être tubérisées. C'est le cas de la Ficaire (Ficaria verna), une sauvage précoce des sous-bois humides, dont les racines évoqueront aux jardiniers celles des Dahlias qu'on divise en fin de saison.

Les racines adventives du Lierre grimpant (Hedera helix) forment des crampons qui lui permettent de s'accrocher aux murs et aux végétaux qu'il escalade. Lorsqu'il court au sol, d'autres racines adventives au niveau des nœuds sur la tige lui permettent de se multiplier.

Les racines de l'énigmatique Lathrée clandestine (Lathraea clandestine) sont des suçoirs - ses dents de vampire - qui lui permettent de puiser sa subsistance dans les racines des végétaux qu'elle parasite sous terre. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment Dead man's fingers (les doigts de cadavre) car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

Les racines du Cyprès chauve (Taxodium distichum), un conifère des milieux humides qui rougit puis perd ses épines en automne, forment des pneumatophores. Ces excroissances renforcent son ancrage, tout en lui permettant de respirer malgré les inondations, un peu comme des tubas de plongée!

Toute extraordinaire qu'elle soit, notre excursion souterraine ne présente pour l'instant guère de difficultés. Mais bien sûr (le contraire aurait été décevant), un piège botanique attend les apprentis lombrics que nous sommes: tout ce qui est souterrain n'est pas forcément racine.

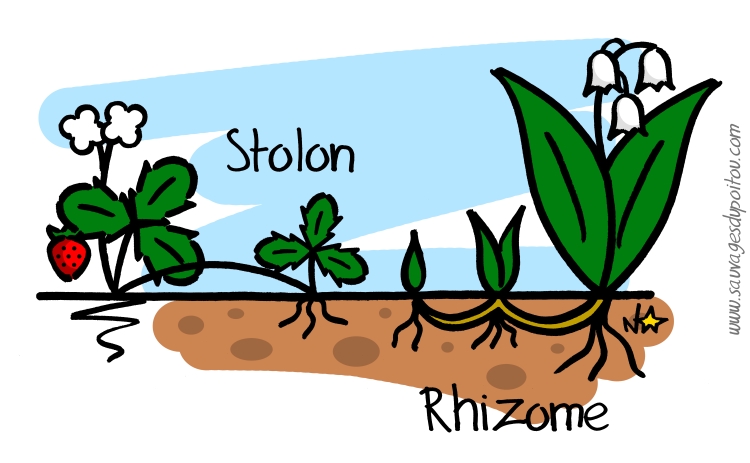

On parle de stolons lorsque la tige d'un végétal se prolonge horizontalement et court au ras du sol, comme pour les fraisiers. Si la tige se prolonge horizontalement sous la surface du sol, on ne parle pas de racine mais encore de tige, ou plus exactement de rhizome. Une tige souterraine, ou rhizome, se démarque d'une racine de par ses feuilles atrophiées (dépourvues de fonction chlorophyllienne bien sûr): sous terre comme sur terre, qui dit feuilles dit forcément tige.

On peut généralement différencier stolon et rhizome en fonction de leur milieu, respectivement aérien ou souterrain, mais ce n'est pas un critère strict et quelques cas ambigus peuvent subsister. Il convient de préciser :

- Un stolon est grêle, fragile, éphémère, ses entrenœuds sont longs. Son bourgeon apical peut donner un nouveau rejet capable de s'enraciner au contact avec le sol.

- Un rhizome peut être renflé (il peut servir d'organe de réserve), il est résistant, pérenne, ses entrenœuds sont courts. Des racines adventives ou de nouvelles tiges peuvent surgir à chaque nœud.

Attention, accrochez-vous au lombric: on parle de rhizome stolonifère lorsque des stolons émergent d'un rhizome!

Sous terre, le paquet de nouille formé par les rhizomes - un réseau de tiges souterraines - de l'Egopode podagraire (Aegopodium podagraria): le secret de son aptitude à envahir le jardin.

Un rhizome ramassé sur lui-même, tubérisé au point d'être gras comme un loukoum, gagne aussi le droit de s'appeler tubercule. N'en faites pas une racine pour autant! C'est par exemple le cas de nos célèbres pommes de terre, en fait des grosses tiges sur lesquelles on trouve des bourgeons et des feuilles atrophiées. Ce sont ces dernières que les jardiniers surnomment les «yeux». Impossible de remplir une friteuse avec les racines qui sont de leur côté fines et fasciculées.

Tubercules (en fait des grosse tiges souterraines) versus racines fasciculées chez la Pomme de terre (Solanum tuberosum).

Le bulbe est un autre exemple de tige souterraine spécifique, faisant office d'organe de réserve: il est court, formé par des feuilles - on parle plutôt d'écailles - charnues et imbriquées. L'Oignon en est un exemple... Et le dernier du jour, car j'en vois déjà qui pleurent devant tant de mystères chthoniens (à moins que ce ne soit la faute des oignons) révélés au grand jour!

Bulbe de l'Oignon (Allium cepa): une drôle de tige qui donne envie de pleurer. Séchez vos larmes, c'est tout pour aujourd'hui!

D'autres leçons de botanique sur Sauvages du Poitou:

20/03/2019

20/03/2019

Grand meeting de printemps de l'Arabette des Dames, Poitiers chemin de la Cagouillère

Arabidopsis thaliana (Arabette des dames) appartient au clan des Brassicacées (ex Crucifères), dont les membres arborent fièrement quatre pétales en croix. Cette grande famille regroupe quelques célébrités au jardin d'ornement (Monnaie du pape, Giroflée des murailles...) comme au potager (Choux, Colzas, Radis, Navets, Roquettes, Moutardes...). Mais pour les apprentis botanistes que nous sommes, ses membres les plus séduisants ne sont pas nécessairement les plus goûtus ou les plus extravagants. D'élégantes et discrètes Brassicacées colonisent les vieux murs ou les trottoirs au printemps, telles la Cardamine hérissée, la Drave de printemps ou le Tabouret perfolié déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou.

L'Arabette des dames s'inscrit dans cette lignée des p'tites pionnières très costaudes, occupant la scène des milieux perturbés, des champs sablonneux et des murs à l'approche des beaux jours. Elle est très à l'aise en ville, où un bout de macadam suffit à faire son bonheur. Son nom d'Arabette viendrait d'ailleurs de sa faculté à coloniser les lieux les plus misérables, aussi propices à la vie que le désert d'Arabie.

Grappe de fleurs de l'Arabette des Dames: quatre pétales de 2 à 4 mm et quatre sépales: la signature des Brassicacées.

Comme ses consœurs, cette annuelle pratique la course à la reproduction, son terrain de prédilection étant voué à devenir une fournaise mortelle à l'approche de l'été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Arabette des dames est une sprinteuse: entre la levée de sa dormance et l'instant où elle ressème de nouvelles graines (environ 40.000 par pied), six semaines lui suffisent!

Siliques allongées, cylindriques, recourbées vers le haut de l'Arabette des dames: des bébés vite faits bien faits!

- Pas de sexe?

- Pas de temps pour le sexe.

- Pas de bol.

(Évolution, Ivan Reitman)

Trop pressée pour attendre les butineurs, l'Arabette des dames est une adepte de l'autofécondation. Miniaturisation, résistance, cycle de reproduction express, autofécondation... Il n'en fallait pas moins pour que le corps scientifique jette son dévolu sur la belle: elle est le sujet d'expérimentation idéal pour étudier le monde végétal, l'évolution ou la génétique. Un autre atout plaide en sa faveur: son patrimoine génétique limité - seulement 157 millions (!) de paires de base réparties sur cinq paires de chromosomes - fut le premier génome de plante à être entièrement séquencé, en 2000. Bref, l'Arabette des dames est une version verte des célèbres souris ou drosophiles qui peuplent malgré elles les laboratoires.

Autant dire que l'Arabette des dames se retrouve au cœur des projets les plus fascinants comme les plus farfelus. Des biologistes danois proposent par exemple de modifier génétiquement la Sauvage pour que sa couleur vire du vert au rouge en cas d'une présence accrue de dioxyde d’azote dans le sol. Puisque la charge explosive des mines anti personnelles enfouies libère du dioxyde d’azote, l'Arabette des dames pourrait sauver des vies en devenant un démineur hors norme, signalant de par sa couleur la présence d'un danger mortel.

Entre 2007 et 2009, des semences de l'Arabette des dames (ainsi que celles du très coriace Liseron des champs) furent invitée à faire le plus grand des voyages à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Les graines exposées pendant plus d'une année aux rayonnements et aux températures extrêmes de rigueur dans le vide spatial conservèrent une partie de leur pouvoir de germination. De quoi alimenter les scénarios de terraformation les plus ambitieux?

Arabette des dames: seule sur Mars?

Revenons sur terre, où notre Arabette des dames ne régale pas que les hommes en blouse blanche. La belle nourrit à l'occasion, entre autres affamés, les chenilles de la Piéride de la rave (Pieris rapae, que l'on avait croisée à l'occasion de notre article sur l'Alliaire). Pour sa défense, la Sauvage peut compter sur les poils étoilés de ses feuilles - susceptibles de servir de barricade face aux plus petits prédateurs (pucerons...) - et sur le cocktail chimique concentré dans ses feuilles capable de couper l’appétit à certaines chenilles.

Ces moyens de défense n'ont rien d’exceptionnels; ils sont simplement mieux connus dans le cas de l'Arabette des dames, sur laquelle sont braquées les optiques des paparazzis du microscope du monde entier. En quelque sorte, cette «souris verte» joue pour nous l'interprète, nous permettant de défricher les innombrables mystères du végétal. Au risque de s'égarer: le rôle des mycorhizes (association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes, bénéfique aux deux parties) a longtemps été sous-estimé en biologie végétale, la faute entre autre à l'Arabette des dames, une Sauvage non mycorhizienne, qui pouvait nous laisser penser que les plantes étaient relativement autonomes. C'est en réalité tout l'inverse, la famille des Brassicacées faisant parties des exceptions.

Arabette des Dames: des rosettes poilues et quelques feuilles caulinaires alternes, ovales et sessiles.

La plus célèbre des Arabettes après notre Arabette des dames, bien connue des amateurs de prairies sèches «à papillons»: l'Arabette hérissée (Arabis hirsuta), une bisanuelle velue de 10 à 80 centimètres de hauteur.

Pour aller plus loin:

- Arabidopsis thaliana sur Tela-botanica

- Arabidopsis thaliana: identification assistée par ordinateur

- La plante qui détecte les mines sur le blog En quête de science

- Le voyage spatial de l'Arabette des dames sur le site de Sciences et Avenir

- La bombe chimique des Brassicacées sur le site de Zoom Nature