26/02/2016

26/02/2016

Petasites pyrenaicus, ex-Petasites fragrans, ex-Tussilago fragrans!

Petasites pyrenaicus (Pétasite odorant ou Héliotrope d'hiver) appartient au clan Asteraceae, les plantes aux très nombreuses fleurs réunies en de gros «capitules» (Pâquerettes, Pissenlits, Marguerites...). Les Petasites doivent leur noms à leurs grandes feuilles, petasos désignant un chapeau rond en grec.

Feuille radicales, réniforme et denticulées du Pétasite odorant, Poitiers bords de Boivre

Petasites pyrenaicus est une plante vivace, rustique, d'origine méditerranéenne (Sardaigne, Sicile, Afrique du Nord). Introduite dans les jardins français pour son charme et son parfum, la Sauvage semble avoir réussi son évasion: aujourd'hui, il n'est pas rare de la croiser au détour d'un chemin frais et humide, bien loin de ses terres natales.

- Regardez moi Monsieur, regardez moi bien je suis un évadé!

- Moi aussi, du commissariat.

- Ah! Peccadilles! Foutaises! Moi je suis évadé d'un HLM!

(Un idiot à Paris, Serge Korber)

Pétasite odorant, Poitiers bords de Boivre

Au cœur de l'hiver, Petasites pyrenaicus pointe ses feuilles et ses capitules à l'odeur de vanille, riches en nectar. Un étrange timing: côté butineurs, on ne peut pas dire que ce soit la foule des beaux jours. N'empêche qu'au sortir de l'hiver, entre février et mars, les insectes affamés profitent goulument des dernières fleurs.

Un capitule est un regroupement de nombreuses fleurs de petites tailles (un bouquet de fleur en somme). Ceux de Petasites pyrenaicus rassemblent des fleurs «tubulées» au centre (en forme de tube, couronnées par 5 «dents») et des fleurs prolongées par une grande languette à la périphérie, comme un long pétale unique ouvert vers l’extérieur (on dit de ces dernières qu'elles sont «ligulées»).

Capitule du Pétasite odorant, Poitiers bords de Boivre

Sur les pieds mâles, les fleurs tubulées au centre assurent la production de pollen, les fleurs ligulées à la périphérie sont parsemées et stériles. A l'inverse, sur les pieds femelles, les fleurs tubulées au centre sont stériles, alors que les nombreuses fleurs ligulées à la périphérie portent les ovaires.

Fleurons tubuleux (à gauche) et ligulés (à droite) du Pétasite odorant

Ainsi, la Sauvage peut tromper l'apprenti botaniste en lui laissant penser que le capitule (d'un pied mâle ou femelle) qu'il contemple est une grosse et unique fleur couronnée de pétales... Et c'est bien là le but de Petasites pyrenaicus, comme celui des nombreuses Asteracea qui partagent ses caractéristiques! Non pas de nous tromper, mais de tromper les butineurs, et de pallier à la miniaturisation de leurs organes sexuels, qui sans ce stratagème ne constitueraient que de maigres arguments marketings vus du ciel.

Pétasite odorant, Poitiers bords de Clain

Les fruits de Petasites pyrenaicus sont de petits akènes plumeux que le vent disperse. En dehors de son bassin natal, il semble que la reproduction sexuée ne soit pas son point fort. Peut-être parce que la répartition des sexes n'est pas toujours équitable au sein de ses colonies (voir même inexistante: chez nos voisins anglais, seul les pieds mâles se sont naturalisés sur l'île).

En revanche, ses couverts vastes et denses illustrent sa capacité à se multiplier via son rhizome charnu; dès la fin de l'hiver, Petasites pyrenaicus sape la concurrence, reléguée à l'ombre de ses feuilles en parasol. Au point que la Sauvage commence à être surveillée de près dans la partie ouest du pays (particulièrement en Bretagne), où ses débordements dans les zones humides sont de plus en plus courants. Quoiqu'il en soit, il convient aujourd'hui de ne pas encourager son implantation en milieu sauvage de manière inconsidérée.

On veut pas de types comme vous dans cette ville: des vagabonds. Parce qu'on en a déjà toute une bande de types comme vous dans cette ville, voilà pourquoi. Et puis toute façon vous ne vous plairiez pas ici: c'est une petite ville tranquille... On peut même dire qu'on s'emmerde ici.

(Rambo, Ted Kotcheff)

Pour aller plus loin:

- Petasites pyrenaicus sur Tela-botanica

Couvert dense du Pétasite odorant, Poitiers bords de Clain

02/10/2015

02/10/2015

Renouée du Japon, Poitiers quartier Chilvert

Reynoutria japonica (Renouée du japon) appartient à la famille Polygonaceae, aux côtés des Sarrasin, Rhubarbes et autres Rumex. La Sauvage se dresse sur une tige solide parcourue de plusieurs «nœuds», signe distinctif des Renouées, qu'elles soient minuscules (Polygonum aviculare, la petite Renouée des oiseaux) ou géantes, comme la Renoué du Japon.

Pour le grand public, la désignation Renouée du Japon recouvre généralement trois plantes proches, assez difficiles à différencier: Renoutrya japonica (la Renouée du Japon à proprement parler, aux feuilles brusquement tronquées à la base et glabres à la face inférieure), Reynoutria sachalinensis (la Renouée de Sakhaline, plus rare, dont les feuilles, plus grandes, sont cordées à la base et possèdent quelques poils épars sur les nervures à la face inférieure) et Reynoutria x-bohemica (la Renouée de Bohême, une hybride des deux précédentes, très vigoureuse et compétitive). Les trois fausses jumelles ont des comportements semblables.

Les grandes renouées sont d'excellentes comestibles. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elles furent introduites en Europe, dès le moyen âge, depuis l'Asie (Chine, Corée, Japon et Sibérie). Capables de produire une biomasse importante en un temps record, elles ont tout le potentiel de bonnes fourragères (en pratique malheureusement, le bétail n'en raffole pas). L'homme préfère consommer les jeunes pousses ou l'extrémité des grandes tiges, cuites dans l'eau comme des asperges.

Jeune pousse d'une renouée géante, Poitiers quartier Chilvert

Les grandes renouées profitèrent d'une seconde vague d'importation vers l'Europe au 18ème siècle, sans doute pour leurs qualités ornementales: elles poussent haut et vite, avant d’agrémenter, à la fin de l'été, leurs massifs de fleurs blanches très mellifères (précieuses pour les insectes à l'approche de l'automne). L’espèce Reynoutria japonica ne dispose a priori pas de pieds mâles fertiles en France (des hybridations avec les autres renouées géantes, pour peu qu'elles se croisent sur un même territoire, restent possibles, pouvant aboutir à des spécimens fertiles).

Fleurs de la Renouée du Japon en automne: un festin pour les diptères!

A ce point de l'article, on est en droit de se demander comment la Renouée du Japon a réussit à devenir l'archétype même de la plante invasive, et pourquoi la simple évocation de son nom cause des sueurs froides à ceux qui la côtoient de près... Car il se trouve que la Sauvage est aujourd'hui épinglée comme une véritable peste végétale, une terreur surveillée de très près par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature!

Reynoutria japonica est vivace, avec des rhizomes démesurés capables de s'enfoncer à 2m de profondeur et de s'étendre jusqu'à 7m autour d'un seul pied. Ses racines libèrent une toxine dans le sol, pénalisant toute vie végétale alentour, histoire de saper la concurrence. Si l'on tente de s'en débarrasser, il faut savoir que le moindre centimètre de rhizome oublié en terre donnera naissance à un nouveau plant... De plus, en milieu humide (bords de rivières), une tige emportée par le courant et laissée à même le sol suffit pour démarrer une bouture.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les colonies géantes de Reynoutria japonica imposent le respect. Fauchées aux pieds, elles sont capables de repartir de plus belles et ce en un temps record (les jeunes pousses peuvent atteindre 3m de hauteur en une seule saison), occupant un espace ahurissant et laissant tous les autres végétaux sur le carreau. Autant de paysages où la biodiversité est mise à mal.

Feu d'artifice automnal de la Renouée du Japon

Les plus perspicaces se demanderont peut être: comment se fait-il qu'une plante présente sur le territoire depuis le Moyen-âge devienne brusquement, au 20ème siècle, une hors-la-loi incontrôlable? Qui a fâché Reynoutria japonica?

Répondre à cette question reste une affaire de spécialistes, mais on peut entendre aujourd'hui quelques pistes de réflexions intéressantes:

Revenons aux origines asiatiques de Reynoutria japonica: au Japon, la Sauvage habitait le plus souvent les flancs des volcans; autant dire des sols naturellement hostiles et perturbés. Reynoutria japonica est donc dès son berceau une plante coriace, élevée à la dure, qui se sent comme un pied dans une pantoufle sur les sols métallifères. Les pollutions industrielles qu’elle tolère ont favorisé l'expansion de la sauvage en milieu urbain (et au-delà depuis) en pénalisant ses concurrentes. Mais surtout, les travaux de terrassement autour des villes ont boosté sa propagation : rien de tel que quelques coups de pelleteuses dans ses rhizomes pour la disperser. Aujourd'hui, Reynoutria japonica est devenue, à force de voyages et surtout à force de côtoyer l'homme, une invasive avec laquelle il convient de faire preuve d'humilité et de la plus grande vigilance.

Addenda (février 2016): les scientifiques anglais terminent cette année un programme de recherche démarré en 2004, qui vise à tester l'introduction de prédateurs naturels de la Renouée du Japon en Europe (sur son aire d'origine, l'expansion de la Sauvage est naturellement contrôlée par la faune autochtone). Un psylle (sorte de petite cigale), Aphalara itadori, présente des résultats très prometteurs; tout laisse à penser que son introduction sera validée puis généralisée sous peu. (source: La Garance voyageuse, N°112)

Pour aller plus loin:

- Identification assistée par ordinateur

- Reynoutria japonica sur Tela-botanica

- Une recette de cuisine originale pour (essayer de) se réconcilier avec la Sauvage!

30/07/2015

30/07/2015

Fasciation « smiley » chez l’Herbe de saint Jacques... Une bonne bouille pour une Sauvage qui n'attire pourtant pas les sympathies!

Jacobaea vulgaris (Herbe de saint Jacques, Séneçon jacobée ou Sanisson — pour Séneçon — en Poitevin-saintongeais) appartient à la grande famille Asteraceae, dont les membres présentent une multitude de fleurs minuscules accolées les unes aux autres pour former des capitules (un observateur non averti risque de considérer le capitule comme une fleur unique, mais c'est un trompe l’œil). Longtemps considérée et identifiée comme un Séneçon (d'où son appellation encore utilisée de Séneçon jacobée), la belle a récemment (2005) gagné son titre de noblesse botanique et le droit de porter un nom spécifique: Jacobaea. Une dénomination inspirée de son pic de floraison situé autour de la Saint Jacques (25 Juillet).

Mais vous voyez bien que Jacquart c’est mieux que Jacquouille, alors si vous ne comprenez pas ça vous n’avez qu’a prendre de la Juvamine bordel!

(Les visiteurs, Jean-Marie Poiré)

Capitules de l'Herbe de saint Jacques, Poitiers bords de Boivre

On croise deux Jacobeae proches (aux feuilles assez polymorphes, ce qui ne facilite rien) sur les routes du Poitou: Jacobeae vulgaris (Herbe de saint Jacques ou Séneçon jacobée) en abondance et, plus rarement, Jacobaea erucifolia (Séneçon à feuille de roquette). Un critère de différenciation intéressera les apprentis botanistes: le calicule (petites feuilles spécifiques à la base du calice) du Séneçon jacobée est court et discret alors que celui du Séneçon à feuille de roquette est lâche et très développé.

Calicule court de l'Herbe de saint Jacques, Poitiers bords de Boivre

Jacobaea vulgaris est une vivace (parfois bisanuelle) pionnière et souvent solitaire qui s'installe principalement sur les bords de route, les friches agricoles, les terrains vagues, les lisières... La Sauvage dresse ses fleurs pendant la saison estivale, entre juin et aout. On racontait autrefois que la longue tige de Jacobaea vulgaris faisait partie des «ramons», les tiges et rameaux sur lesquels chevauchaient les sorcières pour se rendre au sabbat. Par la suite, les ramons se transformèrent en de vulgaires balais dans l'imaginaire collectif.

Herbe de saint Jacques, Poitiers bords de Boivre

Jacobaea vulgaris est toxique. Sa consommation (fraiche ou fauchée) est dangereuse pour les porcs, les chevaux ou les bovins, les alcaloïde qu'elle contient pouvant léser le foie des animaux; la Sauvage souffre pour cette raison d'une mauvaise réputation, et nombreux sont ceux qui lui font la chasse, à commencer par les éleveurs équins.

Feuille de l'Herbe de saint Jacques: pennatipartite en segments lobés ou crénelés, les inférieures pétiolées, les supérieures sessiles et embrassantes.

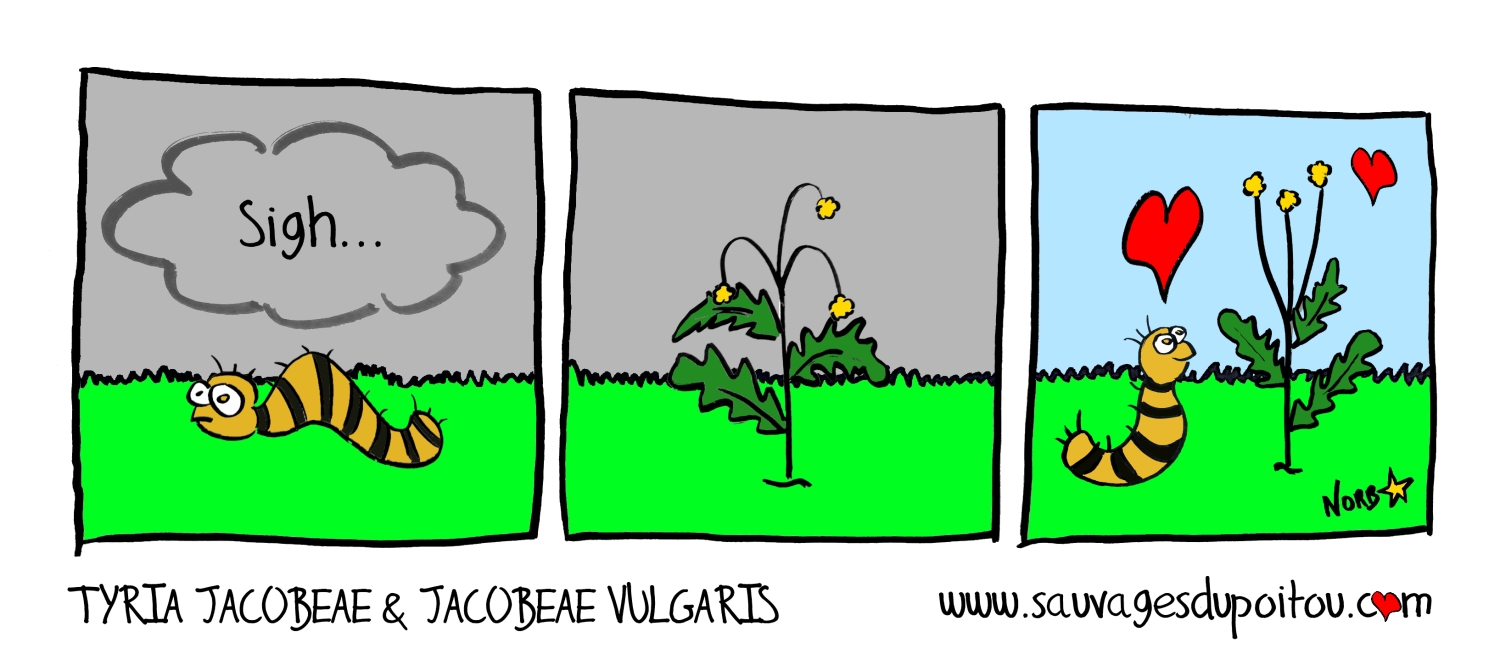

Jacobaea vulgaris est en revanche une ressource de premier choix

pour les oiseaux et pour les papillons de nuit. Entre les chenilles tigrées du remarquable

Goutte de sang (Tyria jacobaeae) et la Sauvage, c'est une véritable histoire d'amour... Et d'équilibre. Lorsque les chenilles pullulent et dévorent les fleurs (les chenilles en profitent pour se bourrer d'alcaloïdes, dissuadant les oiseaux de les bouloter), Jacobaea vulgaris abonde moins l'année suivante. Les chenilles en manque de nourriture se font plus rares la troisième année, permettant à la plante de proliférer. Les chenilles font alors leur retour en nombre la quatrième année, la boucle est bouclée! A vous d'observer, il y a des années à chenilles et des années à Herbes de saint Jacques...

Chaque espèce possède des instincts qui en fin de compte créent un équilibre avec la nature. Chaque espèce sauf celle dans laquelle je venais de naitre.

(Kyle XY, Eric Bress et J. Mackye Gruber)

Chenilles du Goutte de sang sur Herbe de saint Jacques, Biard (86)

Pour aller plus loin:

- Jacobaea vulgaris sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

Un autre Séneçon à l'allure proche de notre Herbe de saint Jacques, mais dont les feuilles linéaires permettent une identification aisée: le Séneçon du cap (Senecio inaequidens). Une vivace originaire d'Afrique du sud, largement naturalisée dans le sud de la France, qui voyage peu à peu vers le Nord de l'Europe: comme ici, fraîchement débarquée d'un train sur le quai en gare de Poitiers!