21/01/2018

21/01/2018

Tous les matins, dès le lever, La Carioca te fais bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te mets en joie pour la journée...

(La cité de la peur, Les Nuls)

Regarde! Tu vois, là-bas, les champs de blé? (...) Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste! Mais (...) ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé... (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry)

01/10/2017

01/10/2017

Lycope d'Europe, Poitiers bords de Boivre

Lycopus europaeus (Lycope d'Europe ou parfois Chanvre d'eau) appartient aux Lamiaceae, le clan des Sauvages à tige carrée et à fleurs en forme de bouche ouverte (voir notre article complet sur ce sujet), qui semblent avaler les butineurs qui les visitent. Pourtant, difficile de traiter le Lycope d'Europe de «grande gueule», tant ses fleurs se font discrètes (les abeilles ne la boudent pas pour autant). Ceux qui souhaitent profiter de son spectacle entre juillet et septembre n'oublieront pas de se munir d'une loupe!

Réunies à l’aisselle des feuilles, les minuscules corolles blanches ponctuées de rouge du Lycope d'Europe.

A toutes les unités, le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie. Terminé.

(Taxi, Gérard Pirès)

Faute d'avoir une gueule de loup, il faut croire que le Lycope en a les pieds. Son nom vient du grec lycos, le loup, et podos, le pied, une référence à la forme de ses feuilles (Pied-de-loup est son nom en poitevin-saintongeais). La comparaison reste tirée par les poils... Les botanistes qui baptisèrent la Sauvage n'avaient probablement pas croisé un loup, ni relu le Petit Chaperon Rouge, depuis fort longtemps.

Feuilles lancéolées et profondément dentées du Lycope d'Europe: Loup y es-tu?

Le Lycope d'Europe est une plante vivace qui colonise les zones humides, les bords des rivières les marécages... Peu exigeante quant à son exposition (même si elle semble préférer la lumière), la Sauvage s'attache avant tout à avoir les pieds dans ou près de l'eau. Ses souches rampantes assurent un développement efficace: ses colonies sont généralement bien fournies dans tout le pays, au cœur des aulnaies, des saulaies, des peupleraies ou des roselières.

Depuis le début du 20ème siècle, Le Lycope d'Europe a traversé l'océan (peut-être via cargo, voir notre article sur l'anthropocorie) pour s'installer, sans invitation et sans visa, en Amérique du Nord. Elle côtoie aujourd'hui les Lycopes «locaux» dans la région des Grands Lacs (Sud Canada et États-Unis). Cette expansion — somme toute modeste car récente — est surveillée de près. Ainsi, le Lycope d'Europe a rejoint outre-Atlantique le catalogue des plantes invasives au côté de la Salicaire (Lythrum salicaria) et du Populage des marais (Caltha palustris). Ainsi va la vie des grandes voyageuses: fleurs innocentes ici, terreurs là-bas... Et vice versa!

Jeunes pousses de Lycope d'Europe, Poitiers bords de Clain

Contrairement à la plupart des Lamiacées, le Lycope d'Europe ne présente aucune qualité aromatique. Malgré son absence de parfum, la Sauvage montre de fortes qualités médicinales: elle est fortement tannique et serait fébrifuge. Le Lycope d'Europe permet de traiter les problèmes d’hyperthyroïdie et les nodules thyroïdiens, mais son usage (et son dosage) requiert des mains savantes. Dès lors, on évitera de la consommer en salade, même si la Sauvage n'est pas dangereuse à proprement parler.

Lycope d'Europe, Poitiers bords de Boivre

Quand on parle du loup, on en voit le masque.

(The Dark Knight Rises, Christopher Nolan)

C'est surtout en tant que plante tinctoriale que le Lycope d'Europe s'est taillé une «sombre» réputation: la Sauvage est une des rares sauvages capable de fournir un colorant noir. L'infusion de ses parties aériennes permettait autrefois de teindre les laines, voir la peau ou les cheveux. Outre manche, le Lycope d'Europe est d'ailleurs nommé Gypsywort (littéralement «l'herbe aux gitans»), peut-être à cause de l'usage qu'en faisaient les gitans, qui s'assombrissaient la peau pour feindre des origines mystérieuses et exotiques! Colorant pour les textile, maquillage, le Lycope d'Europe serait-il aussi capable de fournir de l'encre pour mes feutres?

Les procédés d'extraction de colorants naturels sont précis et complexes (il faudrait prendre en compte la période de récolte, la qualité de l'eau, rajouter d'autres ingrédients pour assurer le mordant et donner de la consistance, etc.). Malgré mon ignorance en la matière, difficile de résister à l'expérience, toute hasardeuse qu'elle soit... Une infusion de feuilles hachées de Pied-de-loup portée longuement à ébullition, une plume taillée à même un bambou, voilà qui devrait suffire à lancer un courant artistique prometteur. Après le classicisme, le romantisme, le surréalisme, entrons dans l'âge du Sauvagisme?

Loup calligraphié à l'encre pâlichonne de Pied-de-loup!

Pour aller plus loin:

- Lycopus europaeus sur Tela-botanica

- Lycopus europaeus: identification assistée par ordinateur

- Pour les anglophones, une étude intéressante sur l'expansion des plantes invasives au sud du Québec.

Les petites fleurs produisant rarement des pastèques, c'est à l'intérieur des calices persistants que l'on dénichera les petits fruits du Lycope d'Europe, rangés par quatre (tétrakènes): une constante chez les Lamiaceae.

15/08/2017

15/08/2017

Panicaut champêtre, Biard (86)

Eryngium campestre (Panicaut champêtre) appartient aux Apiaceae (ex Ombellifères), les Sauvages à fleurs en ombelles. Si, par maladresse, on s'assoit sur les feuilles coriaces et épineuses de la Sauvage lors d'un pique-nique, on pensera peut-être qu'il s'agit d'un «chardon» (Cirsium, Carduus...), de la famille des Astéracées. Il n'en n'est rien: le Panicaut champêtre est bel et bien le frère des carottes, persils, cerfeuils, panais ou céleris... Un piège bien connu des apprentis botanistes qui retiendront à l'inverse que l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium), avec ses airs de carotte, est en fait une Astéracée. Panicaut et Achillée ont-ils été échangés à la naissance, pour grandir chacun de leur côté dans un clan étranger?

À gauche, le Panicaut champêtre de la famille des Carottes. À droite, l'Achillé millefeuille de la famille des «chardons» (Cirsium, Carduus...)... Deux Sauvages qui poussent à contre courant de notre intuition!

Une investigation plus poussée nous apprendra que personne ne s'est trompé, et que tout le monde est à sa place: les fleurs à 5 pétales du Panicaut champêtre (qui apparaissent en été) sont regroupées en des ombelles arrondies (les rayons de ses ombelles sont nuls, d'où la confusion), et l'analyse de ses fruits (diakènes) lèvera nos derniers doutes. De son côté, l'Achillée millefeuille regroupe une multitude de capitules, et non des fleurs, dans ses corymbes (voir notre article consacré à la Sauvage), une des signatures du clan Astéracée.

Panicaut champêtre: sous la garde d'une collerette de bractées épineuses, les fleurs à 5 pétales recourbés vers l'intérieur, regroupées en ombelles. Dans la mesure où les rayons de ses ombelles sont nuls, on est aussi en droit de dire qu’il s’agit d’un capitule!

Allez basta, roule, on y va!

(La Carapate, Gérard Oury)

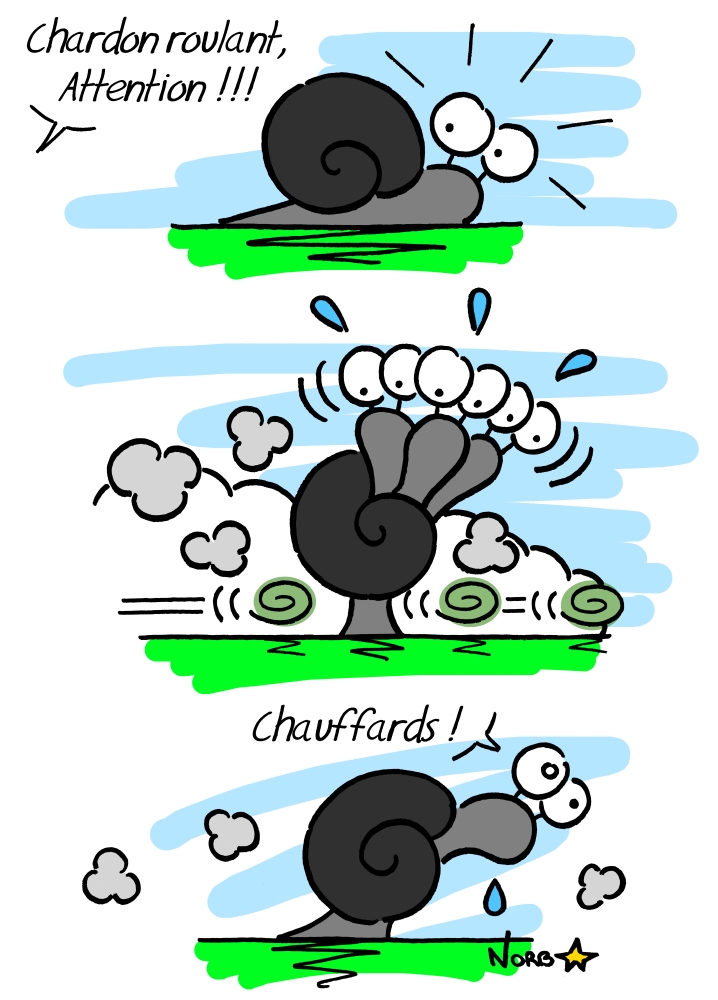

Reste que le Panicaut champêtre est parfois surnommé Chardon Roland, Chardon à cent têtes ou Chardon d'âne. Dans le Poitou, il est le Chardon roulant («Chardon Roland» vient probablement de cette même origine), à cause de ses inflorescences séchées qui se détachent en hiver et roulent au sol, poussées par les tempêtes. C'est une forme d'anémochorie atypique (voyage des semences avec le vent), car rien ne prédispose les graines à quitter le plancher des vaches, comme le feraient les fruits plumeux d'un véritable chardon. Mais bref, chardon ou non, la Sauvage pique celui qui s'y frotte: un excellent moyen de défense contre les ruminants.

Le Panicaut champêtre est une vivace, qui installe durablement ses longues racines (jusqu'à 5 mètres de long) sur les sols misérables et déstructurés. On le croisera partout où la vie est mise à rude épreuve: terrains vagues, chemins piétinés, sableux, prairies usées par le surpâturage... Et surtout sur les plateaux calcaires brûlés par le soleil, un milieu très apprécié des papillons comme des lépidoptéristes de tout poil.

Mercure (Arethusana arethusa) sur Panicaut champêtre: la Sauvage, très mellifère, intéresse de nombreux butineurs.

Si le Panicaut champêtre est comestible (Panicaut vient du latin médiéval pane cardus, le «pain de cardon»), ses piquants dissuaderont tous ceux qui n'ont pas une mâchoire de requin d'en faire leur pique-nique, à l’exception des très jeunes feuilles qui peuvent se déguster en salade. La plante adulte peut toutefois servir de «bouquet garni» pour parfumer les sauces et les bouillons. Certains lui trouve un goût d’artichaut, et faute d'en avoir le cœur, elle en a au moins la douceur (sa saveur est légèrement sucrée).

Faute de croquer le Panicaut champêtre, une Mante religieuse (Mantis religiosa) tente de croquer les papillons...

C'est surtout en tant que plante hôte d'un champignon que le Panicaut champêtre est connu: dans la partie sud de la France, pousse depuis la souche de ses racines la Pleurote du panicaut (Pleurotus eryngii). Cultivée dans le reste du pays (les kits de culture domestique sont assez faciles à dénicher), la Pleurote du panicaut présente une chaire tendre et savoureuse qui en fait un met de premier choix dans la cuisine méridionale.

Les racines bouillies du Panicaut champêtre ont autrefois été utilisés pour leurs vertus diurétique (calculs rénaux...) et apéritive. Mais c'est une toute autre coutume que retiendront les plus baroudeurs d'entre vous : jadis, celui qui partait à l'aventure loin de ses terres et loin des siens emportait avec lui une tête fleurie de Panicaut champêtre, cueillie dans son village; une manière de souhaiter bon voyage à celui qui roule vers de nouveaux horizons, comme une inflorescence de «Chardon roulant» poussée par les vents!

Pour aller plus loin:

- Eryngium campestre sur Tela-botanica

- Eryngium campestre: identification assistée par ordinateur