18/12/2018

18/12/2018

De gauche à droite et de haut en bas: Chêne pubescent, Saule marsault, Cornouiller sanguin, Aubépine à un style, Figuier commun et Noisetier.

Grandir apporte tellement d’inconvénients... Et de poussées de boutons!

(Peter Pan, Paul John Hogan)

Continuant notre tour d'horizon du vocabulaire permettant de décrire les plantes (feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, fleurs régulières ou irrégulières, leur agencement en inflorescence, fruits), cet article vous propose une nouvelle activité propice en cette saison de repos végétal, mais pas de repos des méninges: l'observation des bourgeons.

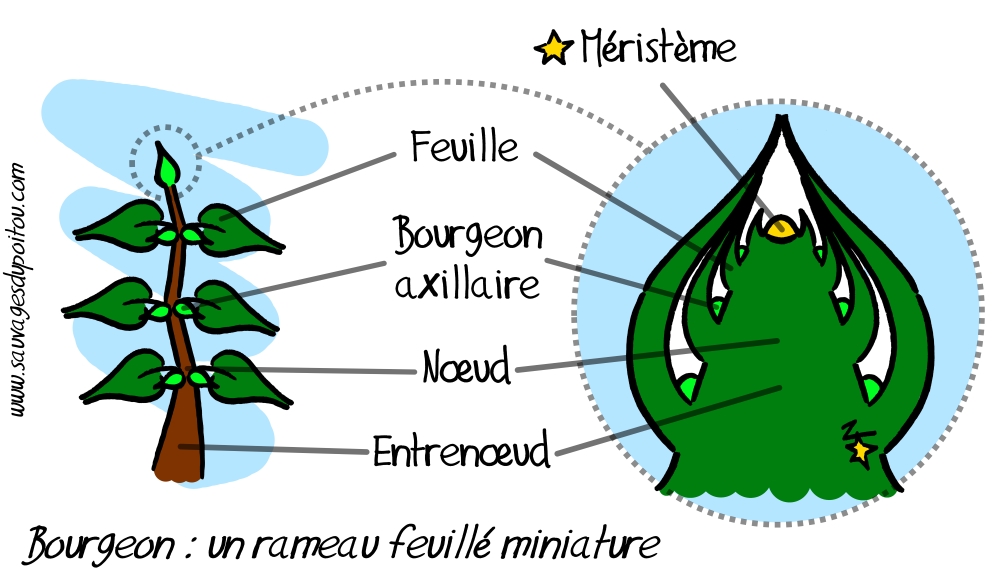

Chez nos Sauvages, les bourgeons correspondent à de petites excroissances, composées de très jeunes pièces foliaires, qui peuvent évoluer pour donner naissance à un rameau feuillé ou à une fleur. On distingue le bourgeon apical (ou terminal), situé au sommet de la tige et les bourgeons axillaires, situés en dessous, aux aisselles des feuilles.

Bourgeons violets d'un rameau d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa): l'apical en haut, les axillaires en dessous, à l'aisselle des feuilles.

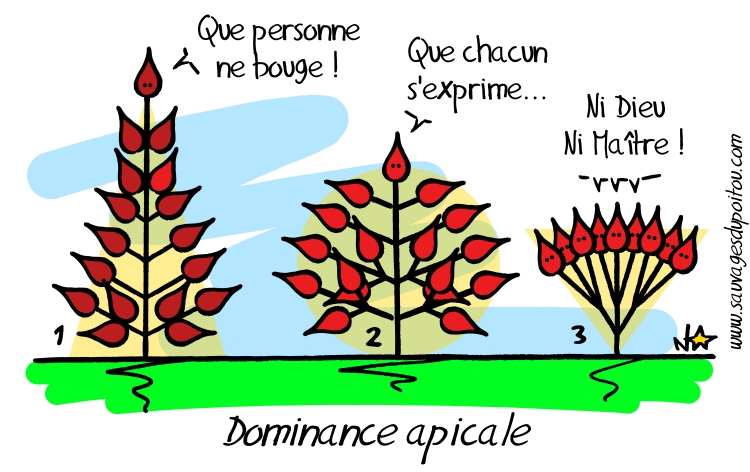

Le développement d'une tige ou d'un rameau (principal ou secondaire) se fait via le bourgeon apical: c'est lui le patron. Dessous, les bourgeons axillaires attendent généralement leur heure, en embuscade. Le bourgeon apical libère une hormone végétale (l'auxine) qui inhibe leur croissance. De plus, il s’octroie une bonne partie des substances nutritives, au détriment des autres bourgeons. Si le bourgeon apical vient à disparaitre (arraché par une tempête, taillé, tondu, mordu...), les bourgeons axillaires les plus proches en profitent pour prendre le relais, devenant à leur tour des bourgeons apicaux chargés d'assurer le développement de leur propre rameau. Une plante peut aussi organiser un putsch en «destituant» un bourgeon apical (par le jeu des hormones végétales). Cette hiérarchie pleine de rebondissements s'appelle la dominance apicale.

- Aller, tout le monde va se coucher!

- Mais chef c'est le début de l'après-midi...

- J'veux pas le savoir, bonne nuit!

(RRRrrrr!!!, Alain Chabat)

Ainsi, plus la dominance apicale est forte, plus le végétal présente une silhouette triangulaire et un centre de gravité près du sol: depuis le sommet de son rameau, le bourgeon apical exerce son autorité sur les bourgeons les plus proches de lui, paralysés par la trouille (1). A l'inverse, plus le patron est complaisant, plus le végétal est ramifié, chaque bourgeon s'exprimant de son côté (2 et 3).

Le «style managérial» des bourgeons (autoritaire, participatif, permissif...) varie en fonction des espèces et façonne le port d'une plante, c'est à dire sa silhouette générale (bien sûr, l'environnement et les aléas de la vie participent aussi); une allure qu'il est utile de remarquer dans nos efforts d'identification.

Dominance apicale chez la Molène (Verbascum sp.): «Chef oui chef!»

Dominance apicale chez la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), ou l'art du management participatif. Son port ramifié nous permet de la différencier de la Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) qui ne tolère aucune ramification.

Jusqu'à présent, les leçons de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou se sont surtout intéressées aux détails morphologiques des végétaux, utiles sur le terrain car visibles à l’œil nu. Le bourgeon va nous permettre d'aller un peu plus loin et d'évoquer (en toute simplicité) quelques notions d'anatomie végétale, c'est à dire de dévoiler quelques secrets intimes de nos Sauvages. Très schématiquement, on pourrait représenter le bourgeon nu d'un végétal ainsi:

Le bourgeon est un concentré de rameau feuillé, en miniature: on retrouve des nœuds, des entrenœuds, des ébauches de feuilles et leurs bourgeons axillaires associés. Lors du «débourrement» (au printemps pour les arbres), le bourgeon révèle sa véritable nature: un minuscule rameau feuillé se déploie. Le nouveau rameau grandit sous l'effet de l'allongement cellulaire, les jeunes entrenœuds pouvant plus ou moins s'étirer en fonction de l’espèce (les vieilles ramifications perdent cette souplesse). Puis le rameau, fier de ce nouveau prolongement, reprend son inexorable développement par le haut, grâce au travail incessant de son bourgeon apical que seul l'hiver freine.

Sous les petits bourgeons hémisphériques de l'Ailanthe (Ailanthus altissima), les cicatrices foliaires en forme de cœur laissées par les feuilles qui sont tombées en automne. Au printemps suivant, le rameau qui naîtra de chaque bourgeon sera équipé de nouvelles feuilles. Ainsi, une feuille qui est tombée n'est jamais remplacée au même endroit, mais compensée par d'autres feuilles, qui apparaissent sur de nouveaux rameaux.

Au cœur du bourgeon, se cache un précieux trésor, emmitouflé parmi les ébauches d'organes: le méristème. Il s'agit d'un petit paquet de cellules indifférenciées, très actives. C'est le méristème qui a fabriqué le bourgeon et c'est lui qui fabriquera les rameaux, les feuilles et donc les bourgeons à venir, dupliquant indéfiniment le même schéma, depuis le bourgeon originel issu de la graine: le bourgeon devient rameau portant des bourgeons qui deviennent rameaux portant des bourgeons qui deviennent rameaux...

Tant qu’on ne choisit pas, tout le reste est possible.(Mr. Nobody, Jaco Van Dormael)

Mieux encore: la force du végétal, c'est que rien n'est programmé à l'avance. Le méristème n'a pas encore choisit son orientation définitive. Son devenir est incertain, il peut devenir un nouveau rameau feuillé comme on l'a vu, mais aussi une fleur, en fonction des besoins et de la situation.

Bien sûr, le méristème ne s'en remet pas au hasard pour décider de sa future vocation. Il est guidé par les régulateurs hormonaux de la plante qui assurent le rôle d'architecte et de chef de chantier. Ceux-ci distribuent les rôles, destinant certains bourgeons au développement du végétal (tige ou rameau) et d'autres à sa reproduction (fleur). En fonction des espèces, il faut commencer par réunir un certain nombre de conditions (âge et maturité de la plante, nombre d’entrenœuds, température, durée du jour...) pour qu'une floraison soit envisageable. Si c'est le choix de la fleur qui l'emporte, la croissance végétative du rameau arrive à son terme... Place à la sexualité! Notez que dans le fond, une fleur n’est jamais qu’un rameau « atrophié » munis de feuilles modifiées et optimisées pour la reproduction (voir notre article consacré aux fleurs).

Ainsi, la plante conserve tout au long de sa vie, et en tout point, la possibilité de modifier sa stratégie (continuer de pousser ou non, de grandir ici plutôt que là, de se reproduire ou non...). Les plantes n'ont pas la possibilité de se mouvoir comme les animaux, mais elles compensent grâce à une grande souplesse structurelle: face à une situation critique, l'animal bouge, la plante s'adapte!

Sous nos latitudes, les bourgeons des espèces ligneuses sont recouverts, à quelques exceptions près, d'écailles (chez les herbacées, le bourgeon nu est la règle) qui font office de carapace protectrice pour le précieux méristème. Il s'agit de feuilles modifiées, plus ou moins dures, imperméables à l'eau, chargées de préserver la promesse de rameau ou de fleur face aux rigueurs climatiques (le bourgeon est fortement déshydraté pour limiter au maximum les risques de gel). Ce minuscule paquet peut-être rembourré d'un duvet cotonneux, la bourre.

La diversité d'aspect des bourgeons peut nous aider à identifier les arbres et arbustes au cœur de l'hiver, nous offrant de surcroît un spectacle très réjouissant. Avis aux amateurs de macrophotographie!

Pour ce faire, on prendra soin de noter le nombre d'écailles et la manière dont elles s'imbriquent, leur forme, leur couleur, leur texture (enduit, pilosité...) et bien sûr, comme pour les feuilles, la disposition des bourgeons sur les rameaux: sont-ils alternes ou opposés? Sous les bourgeons, les cicatrices foliaires ont des signatures caractéristiques qu'il est intéressant d'observer. Enfin on notera l'aspect des taches colorées sur l'écorce, nommées lenticelles (sortes de pores qui permettent la respiration de l'arbre). N'oubliez pas vos thermos, nous partons sans tarder pour une courte promenade, à la fraîche...

En l'absence d'écailles, on dit que le bourgeon est nu. C'est le cas (peu courant pour les arbres et les arbustes sous nos latitudes) des bourgeons opposés, couverts de poils gris, de la Viorne lantane (Viburnum lantana). On distingue sur le second cliché le renflement caractéristique du bourgeon en passe de devenir fleur.

D'autres leçons de botanique joyeuse sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique : les feuilles

- Le vocabulaire de la botanique : les fleurs

- Le vocabulaire de la botanique : les fruits

Pour aller plus loin:

- La dominance apicale chez les Molènes sur le site Zoom Nature

- L'appareil végétatif des végétaux supérieurs par Jean-Marie Savoie

- Le système caulinaire sur le site Plantes et botanique

28/07/2018

28/07/2018

Bractées caractéristiques de la Carotte Sauvage, Poitiers bords de Boivre

Daucus carota (Carotte sauvage ou Pascanade en poitevin-saintongeais) appartient aux Apiaceae (ex Ombellifères), le clan des Sauvages aux fleurs à cinq pétales disposées en «ombelles». Une famille mi ange mi démon, dans laquelle on croise de nombreuses autres espèces domestiquées par l'homme comme le Céleri (Apium graveolens), le Panais (Pastinaca sativa), le Persil (Petroselinum crispum) ou la divine Angélique officinale (Angelica archangelica)... Mais aussi quelques terreurs comme la titanesque et brûlante Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ou la Grande Ciguë (Conium maculatum), une célèbre empoisonneuse.

Feuille alternes et généralement bipennatiséquées de la Carotte sauvage qui dégagent une odeur typique de carotte au froissement.

La Carotte sauvage affectionne les sols riches, chauds (elle est nettement thermophile), baignés de soleil. Elle brandit ses fleurs en parasol en été, jusqu'à un bon mètre de hauteur, puis compte sur les animaux de passage pour disséminer ses fruits crochus (des diakènes) qui s'accrochent aux fourrures ou vêtements des animaux de passage (epizoochorie). Chétive à flanc de mur ou de falaise, basse en terrain régulièrement fauché: la Sauvage est très polymorphe et possède une surprenante capacité d'adaptation à son environnement.

Il resterait pas dans cette ville un genre d’hôtel trois étoiles avec des draps propres, de bons oreillers et un room service?

(Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg)

Au jardin, Daucus carota est le centre de toutes les attentions: elle abrite ou nourrit guêpes, abeilles solitaires, syrphes, coléoptères (leptures, œdémères, téléphores), araignées en embuscade... Ses fleurs offrent un nectar et un pollen abondants et faciles d'accès.

L'inflorescence de la Carotte Sauvage se replie à maturité pour former un panier miniature. Un nid douillet dans lequel se cache (entre autres) la Punaise arlequin (Graphosoma italicum), rayée de rouge et noir, qui se régale de la sève de l'Ombellifère. De leur côté, les oiseaux apprécient les graines de la Sauvage et boulottent au passage quelques locataires à six pattes sur les tables dressées en ombelles. Les volatiles délaissent cependant les Punaises arlequin à cause de leur tenue de groom, le rouge évoquant une certaine toxicité et les rayures un danger potentiel (guêpes, frelons...).

Une tenue rouge et noir pour la Punaise arlequin sur son luxueux lit de Carotte sauvage!

Palace, la vie en première classe,

Palace, moins de stress, plus de strass, (...)

Eh oui, ça c'est Palace!

(Palace, Jean-Michel Ribes)

Carotte sauvage sur un mur perchée, Poitiers quartier gare.

Tu vois, la liberté c’est de pouvoir manger des carottes râpées dans l’emballage.

(Camping, Fabien Onteniente)

La racine de Daucus carota est comestible (bien qu'un peu plus fibreuse et amère que la carotte cultivée). Elle n'a d'intérêt gustatif que si elle est récoltée avant floraison. Malheureusement, sans ses fleurs caractéristiques, il est difficile de distinguer les Carottes sauvages de ses consœurs ombellifères mortelles (Ciguë...). L'odeur agréable et les poils hirsutes (recouvrant la tige et les feuilles) sont des indices pour identifier le bon légume, mais d'une manière générale, la cueillette des ombellifères est un sport extrême (et donc dangereux) qui exige une certaine expertise botanique.

Les ombelles d'ombellules de la Carotte sauvage, Poitiers bords de Boivre

Daucus carota, la Sauvage, a été introduites dans les jardins bien avant l'«invention» (conjointe de l'homme et de la nature) des célèbres légumes oranges. A l'époque, il n'était pas tant question d'en faire son menu, mais plutôt de profiter de ses vertus médicinales: une infusion de graines de carotte serait diurétique, faciliterait la digestion et régulerait les fonction intestinales.

Tout le monde connait la réputation des carottes: elles donneraient un teint hâlé à la peau et rendraient aimable. Il est vrai que la racine est riche en carotène (qui stimule la mélanine qui protège la peau de l'exposition au soleil), mais il faudrait un régime sévère sur plusieurs mois pour voir apparaître un début de bronzage; quant à sa faculté à rendre aimable, elle vient sans doute de cette vieille tradition qui consiste à montrer une carotte à un âne bougon pour le faire avancer, tout sourire!

Finalement, un palace ne mérite cette appellation que si la population qui le fréquente est à la hauteur du décorum. Confions le mot de la fin à Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou vêtu pour l'occasion de son costume de majordome, pour nous présenter un des clients les plus prestigieux des établissements Daucus Carota...

Il vous est déjà peut-être arrivé de trouver une splendide chenille verte à rayures noire et orange boulottant vos pieds de carottes. Si c’est le cas, il s’agit de celle du Machaon (Papilio machaon), un papillon tout aussi spectaculaire de par sa taille et ses motifs. Le Machaon appartient au genre Papilio, un gang de Sauvages constamment sur son 31. Son crédo? La classe sinon rien!

Chenille de Machaon avant la nymphose.

A le voir voler, le Machaon me fait penser à la réunion d’un insecte et d’un oiseau. Il déambule d’un vol plutôt tranquille, toujours élégant, avec des battements d’ailes amples et, me semble-t-il, sans ces courts planés typiques du Flambé (Iphiclides podalirius), son cousin classieux avec qui on le confond souvent.

Le Machaon: quelque part entre l’insecte et l’oiseau.

Pour pondre, la femelle Machaon inspecte les Carottes, mais aussi le Fenouil, le Persil, l’Aneth… Plantes les plus souvent choisies dans nos régions parmi plus de 40 espèces d’Apiacées recensées en Europe. La chenille qui s’en nourrira, outre sa tenue de spectacle toujours impeccable, se fait aussi prestidigitatrice: si on la dérange, elle déploie un appendice orange exhalant une odeur fétide situé à l’arrière de sa tête… Ce curieux organe s’appelle osmétérium. Notre magicienne peut même aller jusqu’à baver un liquide noir pour repousser les casse-pieds environnants. Vous me direz que, pour une fois, le Machaon ne verse pas dans le standing de l’entomologie chic.

Œuf de Machaon: aux racines de l'élégance...

En Poitou, le Machaon papillonne en deux générations d’avril à septembre. Cet endimanché permanent n’est pas très exigeant dans le choix de ses lieux de vol mais semble préférer les biotopes chauds et secs, les milieux ouverts, les allées forestières, les jardins. Alors si vous criez haro sur une chenille de machaon mâchouillant une feuille de vos chères carottes, n’oubliez pas cet aphorisme que les machaons aiment à se rappeler de génération en génération: «jardinier, dans ton code de bonne conduite, ne nous fait pas croire que les carottes sont cuites!»

Parmi les nombreuses fleurs butinées, le Machaon préfère celles de couleur pourpre, rose ou bleue. Ici, on dirait qu'il tente de séduire un Trèfle des prés !

Pour aller plus loin:

- Identification assistée par ordinateur

- Daucus carota sur Tela-botanica

La tendresse chez les Carottes sauvages...

21/06/2018

21/06/2018

Anthyllide vulnéraire, Vouneuil-sous-Biard (86)

Anthyllis vulneraria (Anthyllide vulnéraire) appartient à la famille Fabaceae (ex Légumineuses), au côté des Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses... Autant de Sauvages aux feuilles généralement composées et aux fleurs irrégulières caractéristiques (voir notre article complet sur le sujet), dites «papilionacées». Des papillons, les Fabacées en ont capté toute l'élégance. Mais l'Anthyllide vulnéraire a troqué le clinquant contre le bizarre, optant pour une floraison des plus originale: la Sauvage regroupe ses fleurs en d'étranges capitules, à la manière d'un trèfle un peu dégarni (elle est parfois surnommée le «Trèfle des sables» ou «Trèfle jaune»), sur des têtes cotonneuses. L'Anthyllide vulnéraire tire d'ailleurs son nom de la pilosité de ses calices, anthos étant la fleur en grec, et ioulos le duvet.

Fleurs «papilionacées» de l'Anthyllide vulnéraire, comme plantées sur une boule de coton: une corolle formée d'un étendard, de deux ailes latérales d'une carène au centre.

Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible.

(Mr. Nobody, Jaco van Dormael)

L'Anthyllide vulnéraire colonise les plateaux calcaires et les pelouses arides (pH élevé). Tantôt décrite comme annuelle, tantôt comme vivace, la belle n'a probablement pas encore fait son choix... De même pour la couleur de ses fleurs (à observer entre juin et septembre) qui varient du jaune au rouge, en passant par le blanc, en fonction des régions et surtout selon ses envies.

Autogame, l'Anthyllide vulnéraire est apte à faire des bébés toute seule. Il n'étonnera personne qu'un tel polymorphisme, combiné à des capacités d'auto-reproduction, finisse par fixer ici et là de nombreuses sous espèces localisées (surtout dans les hot spots de biodiversité comme les Alpes, les Pyrénées, le midi de la France ou la Corse), pour la plus grande joie des botanistes qui pensaient avoir fait le tour de la question.

Fleurs jaunes ou blanches, teintées de rouge de l'Anthyllide vulnéraire

L'Anthyllide vulnéraire n'est pas pour autant boudée par les butineurs. Loin de là: les amateurs de photographie peuvent planter leurs trépieds à ses côtés, le spectacle est assuré tout l'été. Autogame donc, mais aussi allogame (fécondée par les insectes)... L'Anthyllide vulnéraire a décidément du mal à choisir. Elle aurait de toute façon tort de le faire puisqu'elle cumule tous les avantages!

L'Anthyllide vulnéraire: une Sauvage indépendante... Mais rarement seule!

L'Anthyllide vulnéraire renferme des tanins, des saponines, du mucilage, des flavonoïdes et des acides organiques. Un cocktail généralement considéré comme impropre à la consommation (rien de dramatique, elle serait légèrement laxative), mais suffisamment riche lui permettre de se tailler une réputation de plante médicinale, et ce depuis la Grèce antique. Pour rappel, «vulnéraire» désigne ce qui est propre à la guérison des plaies ou des blessures: essentiellement, la Sauvage fut utilisée en application externe (cataplasme) pour ses qualités cicatrisantes, désinfectantes et anti-inflammatoires. Ainsi, elle était autrefois prescrite pour soigner les brûlures, les plaies et autres bosses.

Feuille alternes, composées imparipennées et pubescentes de L'Anthyllide vulnéraire: 3 à 5 folioles, la terminale étant la plus grande... Comme une grosse bosse?

L'Anthyllide vulnéraire entrait dans les bouquet permettant de produire le «thé suisse», ou «vulnéraire suisse», une potion végétale jadis vendue par les colporteurs pour traiter et soigner les commotions. La recette du thé suisse variant en fonction des intuitions de l'herboriste (parfois du charlatan) qui le confectionnait, l'efficacité du breuvage fut remis en cause et la pratique peu à peu oubliée. Si la médecine contemporaine ne retient pas grand chose de l'Anthyllide vulnéraire, reste que les lépidoptéristes, à l'instar d'Olivier Pouvreau pour Sauvages du Poitou, lui réservent une place d'honneur bien méritée...

Dans la chaleur écrasante d’une ancienne carrière calcaire, les bouquets d’Anthyllides s’épanouissent comme autant de petites coupoles jaunes et rouges. Nous sommes le 29 juin 2015, une vague de canicule s’est abattue sur la France. Dans cette fournaise, les Anthyllides ont droit à un curieux visiteur: un minuscule papillon s’évertue à passer de fleur en fleur, y déposant à chaque fois de microscopiques œufs blancs verdâtres. Il est alors facile de s’assurer de l’identité de ce lilliputien. Avec un peu d’habitude, on identifie la famille de l’insecte: il s’agit là d’un Lycaenidae, la grande famille des Cuivrés, des Thècles et des Azurés (les «petits papillons bleus»). Vu le milieu (ancienne carrière), la taille infime de l’insecte (ce qui fait de lui le plus petit Azuré de France) et étant donné que notre Sauvage lui sert de plante-hôte larvaire, il s’agit bien de Cupido minimus, l’Argus frêle. On pourrait éventuellement le confondre avec un de ses cousins poitevins, l’Azuré de la faucille (Cupido alcetas) dont on peut croiser certains spécimens minuscules, mais ce dernier préfère en général les milieux mésophiles, ce qui fait que les deux espèces ont peu de chances de se croiser.

Argus frêle sur Anthyllide vulnéraire

Vous ne rencontrerez pas facilement l’Argus frêle. En Poitou, c’est un habitant des pelouses sèches, des coteaux calcaires, des anciennes carrières où s’épanouit l'Anthyllide vulnéraire, son unique plante-hôte larvaire. De plus, avec sa petite voilure, il passe volontiers inaperçu, d’autant que ses couleurs sont plutôt ternes: avec un dessous gris à ocelles noirs et un dessus très sombre, on est très loin du bariolage carnavalesque d’un Machaon! Dans nos contrées, l’Argus frêle apparaît en juin en deux générations. La chenille est myrmécophile (elle vit en association avec certaines fourmis), comme presque toutes celles des Lycaenidae. Elle finira son développement au printemps de l’année suivante après avoir passé l’hiver en diapause, enroulée dans une feuille sèche ou dans le sol. Fait notable: entre son réveil printanier et sa nymphose, la chenille ne se nourrit pas, ce qui fait qu’elle aura passé de longs mois sans s’alimenter. Ce comportement constitue un trait commun caractérisant les espèces du genre Cupido. En résumé: imago minuscule et terne, chenille pénitente... L’argus frêle ne serait-il pas un adepte de la sobriété volontaire?

Argus frêle: le plus petit Azuré de France, à peine plus gros qu'une mouche!

Pour aller plus loin :

- Anthyllis vulneraria : identification assistée par ordinateur

- Anthyllis vulneraria sur Tela-botanica

Anthyllide vulnéraire et Ophrys de l'Argenson (Ophrys argensonensis), un tableau des prairies calcaires poitevines en été (Vouneuil-sous-Biard, 86)