06/11/2018

06/11/2018

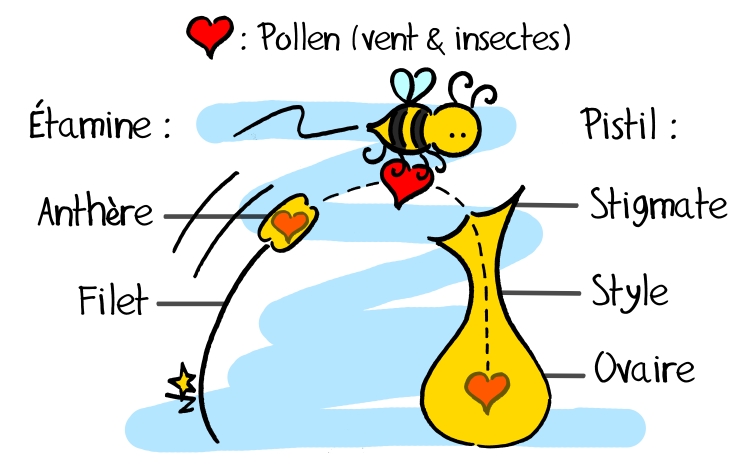

Souvenez-vous de notre petite leçon de botanique joyeuse consacrée aux fleurs. Il était question de sexualité et du rôle indispensable des insectes (ou du vent) dans la reproduction des Sauvages:

Cette nouvelle série d'articles vous propose d'explorer plus avant les mécanismes de la pollinisation mis en œuvre par les insectes. Laissons Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou, nous conter quelques fables naturalistes, en commençant par celle de la Sauvage et du coléoptère...

Au cours de vos pérégrinations champêtres, il vous est sûrement arrivé de rencontrer une Cétoine dorée (Cetonia aurata), ce coléoptère aux reflets métalliques qui tient autant de l’insecte que du bijou. En vous approchant de la bestiole, accrochée à une Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), vous l’avez peut-être vue brouter comme une vache les fleurs de la Sauvage, se remplissant la panse de pollen.

Cétoine dorée visitant une Reine-des-prés: la Reine et son joyau!

A première vue, on pourrait croire qu'en tordant ainsi les étamines et le pistil, cette Cétoine castre la plante. En réalité - c’est là un des arrangements géniaux que la nature a concocté - le coléoptère féconde la fleur tout en l'esquintant. En effet, au cours de son broutage, la Cétoine s'est couverte de grains de pollen qui se sont collés sur son corps. Alors, au passage, l'insecte en dépose une partie sur le pistil. Ce phénomène, non recherché par notre Cétoine, parfaitement aléatoire (tout comme le vent, un autre grand pollinisateur), fonde le principe de base de la pollinisation des plantes par les insectes floricoles. Mais celle-ci est plus ou moins efficace et varie selon les différents ordres d’insectes, comme nous le verrons au cours de cette série d'articles dédiés aux pollinisateurs à six pattes.

L'interlocuteur me semble, comment dirais-je... Un peu rustique, le genre agricole.

(Les Tontons flingueurs, Georges Lautner)

Revenons à notre Cétoine et à ses cousins coléoptères. Leur relation de pollinisation avec les fleurs se nomme cantharophilie et correspond, du point de vue de l‘évolution des insectes pollinisateurs, au stade le plus archaïque. Pourquoi? Parce que la plupart des coléoptères possède des pièces buccales de type broyeur, non des langues sophistiquées comme celles des mouches ou des abeilles, encore moins des trompes comme celles des papillons. Autant dire que du point de vue des techniques de prélèvement du nectar, les coléoptères ne font pas dans la dentelle.

Gros plan sur la bouche (appelée clypeus) de cette Trichie fasciée (Trichius fasciatus): un petit côté bec de canard, une ergonomie de brouteur plus appropriée à la tonte des étamines qu’à l’absorption du nectar.

Notre Cétoine, comme certains coléoptères, ne se nourrit pas de nectar mais de pollen. Les dégâts qu’elle cause aux fleurs ne concernent pas seulement les organes sexuels mais aussi les pétales et d’autres pièces florales, ce qui en fait une pollinisatrice bourrue. Il arrive même que les dégâts causés à la fleur ne soient pas compensés par l’acte de pollinisation; le risque est d'autant plus grand lorsque le coléoptère est glabre, le pollen s'agrippant difficilement sur les insectes non poilus.

Duo de Draps mortuaires (Oxythyrea funesta) sur Marguerite commune (Leucanthemum vulgare). Ces cétoines

n'ont pas ménagé le capitule de la fleur: étamines, pistils, pétales, tout y passe!

D’autres espèces, comme celles du genre des Cérambycidés (ou longicornes), plus distinguées, se nourrissent tant de pollen (qu’elles ramassent avec leurs mandibules) que de nectar (qu’elles lèchent avec les autres pièces buccales mieux adaptées). Quel est le secret de cette adaptation? Plutôt que d'avoir des mandibules perpendiculaires à l’axe du corps, les longicornes ont un cou et des mâchoires dirigées vers l’avant, dans le prolongement du corps, ce qui leur permet de siroter le nectar en profondeur dans la fleur.

Les fleurs sont aussi des lieux de rencontre: ici un couple de Pseudovadonies livides (Pseudovadonia livida) dont on note la forme des pièces buccales mieux adaptées au butinage que d'autres coléoptères.

Ici, un couple de Petits Capricornes (Cerambyx scopolii), des longicornes floricoles… et sans pudeur à table!

Les coléoptères apprécient avant tout les fleurs aux odeurs fortes et fruitées offrant des nectars très sucrés. Les Sauvages les plus visitées présentent des inflorescences larges regroupant des petites fleurs (Apiacées, Sureau, Sorbier…), mais également des fleurs isolées à large corolle (Rosacées, Renonculacées…). D’ailleurs, ne surnomme-t-on pas notre Cétoine dorée «Hanneton des roses»? Par leur planitude et leur ouverture, ces fleurs offrent des pistes d’atterrissage de premier choix, ainsi qu'un accès facilité au pollen et au divin breuvage.

L'inflorescence plate de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium) en fait une Sauvage très courue par les coléoptères. Ce Sténoptère roux (Stenopterus rufus) ne s'y est pas trompé… et l’Achillée non plus : son pollen s'agglomère facilement dans les poils de l’insecte, ce qui lui permet d’être facilement transporté de pistil en pistil.

«Plus lourd que l’air, à peine dirigeable, têtu et ronchonnant, il arrive tout de même au but, avec ses ailes en chocolat.»

(Chapitre «Hanneton» dans «Histoires naturelles», Jules Renard)

Dans nos contrées tempérées, s’ils sont d’indéniables pollinisateurs, les coléoptères n’arrivent cependant pas à la patte des mouches, abeilles et autres papillons car ils sont nettement plus statiques qu’eux. Pourquoi dépenser de l’énergie de fleur en fleur alors que, protégés par leur carapace et leurs sécrétions répulsives, ils peuvent se la couler douce dans les corolles durant des heures? Bref, la cantharophilie, c’est un peu de la pollinisation peinarde: on choisit des fleurs faciles à butiner pour y faire bronzette. Pas étonnant que notre Cétoine soit aussi dorée!

Pour aller plus loin:

- La Cétoine dorée (Cetonia aurata) sur le site Quel est cet animal?

- Le Drap mortuaire (Oxythyrea funesta) sur le site Quel est cet animal?

- Le Petit Capricorne (Cerambyx scopolii) sur le site Quel est cet animal?

- Le Sténoptère roux (Stenopterus rufus) sur le site Quel est cet animal?

- Les Coléoptères et les fleurs sur le site de l'Inra.

Ces deux espèces de chrysomèles du genre Cryptocephalus passent leur temps en chaise longue sur cette renoncule, transformée en terrasse!

21/06/2018

21/06/2018

Anthyllide vulnéraire, Vouneuil-sous-Biard (86)

Anthyllis vulneraria (Anthyllide vulnéraire) appartient à la famille Fabaceae (ex Légumineuses), au côté des Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses... Autant de Sauvages aux feuilles généralement composées et aux fleurs irrégulières caractéristiques (voir notre article complet sur le sujet), dites «papilionacées». Des papillons, les Fabacées en ont capté toute l'élégance. Mais l'Anthyllide vulnéraire a troqué le clinquant contre le bizarre, optant pour une floraison des plus originale: la Sauvage regroupe ses fleurs en d'étranges capitules, à la manière d'un trèfle un peu dégarni (elle est parfois surnommée le «Trèfle des sables» ou «Trèfle jaune»), sur des têtes cotonneuses. L'Anthyllide vulnéraire tire d'ailleurs son nom de la pilosité de ses calices, anthos étant la fleur en grec, et ioulos le duvet.

Fleurs «papilionacées» de l'Anthyllide vulnéraire, comme plantées sur une boule de coton: une corolle formée d'un étendard, de deux ailes latérales d'une carène au centre.

Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible.

(Mr. Nobody, Jaco van Dormael)

L'Anthyllide vulnéraire colonise les plateaux calcaires et les pelouses arides (pH élevé). Tantôt décrite comme annuelle, tantôt comme vivace, la belle n'a probablement pas encore fait son choix... De même pour la couleur de ses fleurs (à observer entre juin et septembre) qui varient du jaune au rouge, en passant par le blanc, en fonction des régions et surtout selon ses envies.

Autogame, l'Anthyllide vulnéraire est apte à faire des bébés toute seule. Il n'étonnera personne qu'un tel polymorphisme, combiné à des capacités d'auto-reproduction, finisse par fixer ici et là de nombreuses sous espèces localisées (surtout dans les hot spots de biodiversité comme les Alpes, les Pyrénées, le midi de la France ou la Corse), pour la plus grande joie des botanistes qui pensaient avoir fait le tour de la question.

Fleurs jaunes ou blanches, teintées de rouge de l'Anthyllide vulnéraire

L'Anthyllide vulnéraire n'est pas pour autant boudée par les butineurs. Loin de là: les amateurs de photographie peuvent planter leurs trépieds à ses côtés, le spectacle est assuré tout l'été. Autogame donc, mais aussi allogame (fécondée par les insectes)... L'Anthyllide vulnéraire a décidément du mal à choisir. Elle aurait de toute façon tort de le faire puisqu'elle cumule tous les avantages!

L'Anthyllide vulnéraire: une Sauvage indépendante... Mais rarement seule!

L'Anthyllide vulnéraire renferme des tanins, des saponines, du mucilage, des flavonoïdes et des acides organiques. Un cocktail généralement considéré comme impropre à la consommation (rien de dramatique, elle serait légèrement laxative), mais suffisamment riche lui permettre de se tailler une réputation de plante médicinale, et ce depuis la Grèce antique. Pour rappel, «vulnéraire» désigne ce qui est propre à la guérison des plaies ou des blessures: essentiellement, la Sauvage fut utilisée en application externe (cataplasme) pour ses qualités cicatrisantes, désinfectantes et anti-inflammatoires. Ainsi, elle était autrefois prescrite pour soigner les brûlures, les plaies et autres bosses.

Feuille alternes, composées imparipennées et pubescentes de L'Anthyllide vulnéraire: 3 à 5 folioles, la terminale étant la plus grande... Comme une grosse bosse?

L'Anthyllide vulnéraire entrait dans les bouquet permettant de produire le «thé suisse», ou «vulnéraire suisse», une potion végétale jadis vendue par les colporteurs pour traiter et soigner les commotions. La recette du thé suisse variant en fonction des intuitions de l'herboriste (parfois du charlatan) qui le confectionnait, l'efficacité du breuvage fut remis en cause et la pratique peu à peu oubliée. Si la médecine contemporaine ne retient pas grand chose de l'Anthyllide vulnéraire, reste que les lépidoptéristes, à l'instar d'Olivier Pouvreau pour Sauvages du Poitou, lui réservent une place d'honneur bien méritée...

Dans la chaleur écrasante d’une ancienne carrière calcaire, les bouquets d’Anthyllides s’épanouissent comme autant de petites coupoles jaunes et rouges. Nous sommes le 29 juin 2015, une vague de canicule s’est abattue sur la France. Dans cette fournaise, les Anthyllides ont droit à un curieux visiteur: un minuscule papillon s’évertue à passer de fleur en fleur, y déposant à chaque fois de microscopiques œufs blancs verdâtres. Il est alors facile de s’assurer de l’identité de ce lilliputien. Avec un peu d’habitude, on identifie la famille de l’insecte: il s’agit là d’un Lycaenidae, la grande famille des Cuivrés, des Thècles et des Azurés (les «petits papillons bleus»). Vu le milieu (ancienne carrière), la taille infime de l’insecte (ce qui fait de lui le plus petit Azuré de France) et étant donné que notre Sauvage lui sert de plante-hôte larvaire, il s’agit bien de Cupido minimus, l’Argus frêle. On pourrait éventuellement le confondre avec un de ses cousins poitevins, l’Azuré de la faucille (Cupido alcetas) dont on peut croiser certains spécimens minuscules, mais ce dernier préfère en général les milieux mésophiles, ce qui fait que les deux espèces ont peu de chances de se croiser.

Argus frêle sur Anthyllide vulnéraire

Vous ne rencontrerez pas facilement l’Argus frêle. En Poitou, c’est un habitant des pelouses sèches, des coteaux calcaires, des anciennes carrières où s’épanouit l'Anthyllide vulnéraire, son unique plante-hôte larvaire. De plus, avec sa petite voilure, il passe volontiers inaperçu, d’autant que ses couleurs sont plutôt ternes: avec un dessous gris à ocelles noirs et un dessus très sombre, on est très loin du bariolage carnavalesque d’un Machaon! Dans nos contrées, l’Argus frêle apparaît en juin en deux générations. La chenille est myrmécophile (elle vit en association avec certaines fourmis), comme presque toutes celles des Lycaenidae. Elle finira son développement au printemps de l’année suivante après avoir passé l’hiver en diapause, enroulée dans une feuille sèche ou dans le sol. Fait notable: entre son réveil printanier et sa nymphose, la chenille ne se nourrit pas, ce qui fait qu’elle aura passé de longs mois sans s’alimenter. Ce comportement constitue un trait commun caractérisant les espèces du genre Cupido. En résumé: imago minuscule et terne, chenille pénitente... L’argus frêle ne serait-il pas un adepte de la sobriété volontaire?

Argus frêle: le plus petit Azuré de France, à peine plus gros qu'une mouche!

Pour aller plus loin :

- Anthyllis vulneraria : identification assistée par ordinateur

- Anthyllis vulneraria sur Tela-botanica

Anthyllide vulnéraire et Ophrys de l'Argenson (Ophrys argensonensis), un tableau des prairies calcaires poitevines en été (Vouneuil-sous-Biard, 86)

04/06/2018

04/06/2018

Mélampyre des champs, Buxerolles (86)

Melampyrum arvense (Mélampyre des champs) appartient à la famille des Orobanchaceae, un clan qui regroupe nombre de Sauvages aux allures excentriques, plus ou moins parasitaires. Tel est le cas du Mélampyre des champs, qui conserve des fonctions chlorophylliennes tout en tirant sa subsistance des racines d'autres plantes autour de lui (essentiellement des Poacées ou Graminées). On dit qu'il est hémiparasite: comprenez à moitié pickpocket.

Mélampyre des champs : un compagnon que les Poacées préfèrent avoir en photo qu'en pension!

Ils font un pain dégueulasse... On se pète les dents dessus!

(Kaamelott, Alexandre Astier)

Le Mélampyre des champs est une annuelle qu'on croisera à l'occasion autour des champs et des prairies calcaires. L'affection que porte la Sauvage au clan Poaceae l'incite à fréquenter les céréales: elle vampirise parfois les champs de blés, où sa présence est modérément appréciée malgré sa belle allure. Non pas tant pour pour ses talents de suceuse de sève, mais parce que ses graines sombres se confondent et se mélangent avec celles du blé à l'heure des moissons. Lorsque c'est le cas, les semences du Mélampyre des champs donnent au pain des taches peu appétissantes, violacées-rougeâtres; une mie bigarrée un brin toxique pour certains auteurs, inoffensive pour d'autres... Difficile de trancher quant à la dangerosité de la baguette à pois rouges. Reste que la Sauvage doit à cette réputation son nom de baptême: Mélampyre vient du grec mélas, noir, et pyros, le blé, littéralement le «Blé noir».

Moue boudeuse de la fleur du Mélampyre des champs... Le dessin lui a déplu?

Si gâcher le pain est un méfait difficile à pardonner pour un esprit français, parcourons tout de même les travaux de Gerard Ducerf: le botaniste nous apprend (Encyclopédie des plantes bio-indicatrices volume 3) que c'est précisément la carence en azote du sol qui lève la dormance du Mélampyre des champs. En parasitant et en freinant les ardeurs des Poacée — de grandes consommatrices d'azote — notre vampire végétal enraye la dégradation des sols dans lesquels on aurait trop puisé... Ainsi, le Mélampyre des prés assure un contrepouvoir salutaire face aux graminées et aux céréales lorsque celles-ci risquent d’appauvrir le milieu à l'excès; encore une fois, la nature est bien faite, et rien n'est jamais strictement mauvais ou nuisible à l'échelle de l'interdépendance.

Feuilles rudes du Mélampyre des champs: opposées, sessiles, lancéolées, linéaires.

Plutôt que de finir dans une boulangerie, Le Mélampyre des champs préfère l'assistance du peuple fourmi pour disperser ses graines sur le territoire (myrmécochorie). Les semences, équipées d'une substance nourricière (élaïosome) pour appâter les insectes, sont embarquées jusque dans les fourmilières ou abandonnée en cours de route.

Fruits (capsules) du Melampyre des champs: le «Blé noir», ou le côté obscur de la baguette.

Et pour susciter au plus tôt la compagnie des fourmis autour de ses fleurs, le Melampyre des champs affiche un autre festin très généreux à leur destination: des petites glandes noires (nectaires) chargées d'un précieux nectar sont parsemées sur ses bractées flamboyantes.

Nectaires sur les bractées du Melampyre des champs: un restaurant trois étoiles pour le peuple fourmi.

Le genre Mélampyre est riche d'une petite dizaine d’espèces, tous hémiparasites. On reteindra pour les plus courants sur le sol français:

Le Mélampyre à crête (Melapyrum cristatum), une annuelle aux bractées dentées comme des crêtes qui fréquente les lisière et les clairières forestières. Commun dans l'est du pays, il se fait de plus en plus rare au fur et à mesure qu'on se rapproche de la côte ouest.

Le Mélampyre des prés (Melampyrum pratense), une annuelle au longues fleurs jaunes pâles (blanches en fin de floraison) disposées par paires, qu'on rencontre dans tout le pays à l'ombre des sous bois. Le Mélampyre des prés a aussi pour habitude de côtoyer les fourmis (qui dispersent ses graines); mais un autre spectacle attend l'observateur chanceux près de ses colonies, comme pourrait le raconter Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou :

Quand la belle saison s’installe en Poitou, les prairies et lisières forestières s’égaient des papillons aux ailes orangées quadrillées de noir. Ils appartiennent au genre Melitaea (plus connu sous le nom de «Mélitées») dont l’étymologie vient de «miel», une référence non pas tant à leur couleur qu’à leur goût prononcé pour le nectar. Au sein de leur monde, l’une de ces Mélitées va nous occuper en particulier. Il s’agit de Melitaea athalia, appelée Damier Athalie ou justement, la Mélitée du mélampyre.

Mélitée du mélampyre (Melitaea athalia), Forêt de Moulière (86)

S’il arrive de la trouver sur coteau calcaire, la Mélitée du mélampyre est avant tout familière des allées forestières où elle butine ronces, marguerites, renoncules, bruyères… En Poitou, c’est une bête de juin-juillet dont les émergences peuvent être par endroits assez spectaculaires. Le 29 juin 2016, une randonnée en forêt de Moulière m’amena à en rencontrer une, puis deux, puis des dizaines! Je compris la cause de leur concentration: elle correspondait à la présence de belles stations de Mélampyre des prés, notre Sauvage servant de plante-hôte aux chenilles. Dans les faits, sur le revers des feuilles basses des Mélampyres, les Mélitées femelles vont déposer jusqu’à 400 œufs en plusieurs pontes. Les chenilles, assez grégaires, passeront l’hiver dans une feuille sèche à même la litière pour se nymphoser au printemps suivant, jamais loin de leurs Mélampyres chéries. Les Mélitées forment un genre complexe qui fait s’arracher les cheveux aux lépidoptéristes. Aussi, n’hésitez pas à nous envoyer vos clichés de ces papillons (si possible poitevins), l’équipe de Sauvage du Poitou se fera un plaisir tout capillaire de (tenter de) les identifier!

Colonie de Mélampyre des prés, Forêt de Moulière (86)

Pour aller plus loin :

- Melampyrum arvense sur Tela-botanica

- Melampyrum arvense : identification assistée par ordinateur

- Melampyrum cristatum sur Tela-botanica

- Melampyrum cristatum : identification assistée par ordinateur

- Melapyrum pratense sur Tela-botanica

- Melampyrum pratense : identification assistée par ordinateur