01/02/2021

01/02/2021

La plupart du temps, la pollinisation s'effectue discrètement et à notre insu. Voyez cette Hylaeus filant dare-dare vers un Géranium pourpre: tout ce petit monde mesure seulement quelques millimètres...

Chez les abeilles, l’approche florale s’effectue par la combinaison de la vue et de l’odorat. Leur vision n’est pas très développée et serait moins fine que la nôtre (comme pour l’ensemble des insectes, les abeilles ne perçoivent pas le vert – qu’elles voient gris ou jaunâtre – ce qui leur permet de mieux distinguer les fleurs, notamment celles de couleur jaune, rose, violette, bleue et orange). C’est avant tout l’odorat qui constitue chez-elles le sens le plus développé. Comme chez d’autres insectes, les antennes jouent le rôle de capteurs d’odeurs (grâce à des soies réceptives appelées «sensilles»). Ainsi, après avoir perçu certains composés parfumés, elles s’approchent de la plante et c’est alors la combinaison de l’aspect de la fleur et de son parfum qui précipite la visite. Les caractères floraux (couleurs, taches, lignes etc.), qui fonctionnent comme des balises de guidage vers le nectar, prennent alors le relai des sens olfactifs.

Sur les fleurs de l’Épiaire droite (Stachys recta), des lignes en pointillés indiquent la route à suivre vers le nectar comme sur le Tarmac d'un aéroport!

On appelle «syndrome de pollinisation» l’adaptation morphologique des fleurs (forme, couleur, taille, composition du nectar, époque de floraison etc.) à des groupes de pollinisateurs. Autrement dit, selon leurs caractéristiques, les fleurs attirent préférentiellement certaines espèces d’insectes. La plupart du temps, les fleurs sont choisies par les abeilles en fonction de leur facilité à accéder au nectar. Cette facilité dépend donc de la longueur de la corolle de la fleur et varie selon les familles d’abeilles car celles-ci ne sont pas toutes pourvues de la même longueur de langue. En France, il existe ainsi:

- Des abeilles à langue longue: Apidés et Megachilidés. La langue de l’Abeille domestique atteint par exemple 6 mm; celle du Bourdon peut mesurer jusqu’à 2 cm, un tour de force!

- Des abeilles à langue courte: Colletidés, Andrenidés, Halictidés, Melittidés dont la langue mesure quelques millimètres seulement.

Anthophore plumeuse (Anthophora plumipes) à l'atterrissage sur un Romarin, toute langue dehors (ici, nous sommes chez les Apidés, dans le groupe des «langues longues»)

Les abeilles à langue longue peuvent de fait butiner toutes sortes de fleurs, y compris celles à corolle profonde comme les Lamiacées ou les Fabacées: Bourdons (rappelons que le Bourdon est bien une abeille et non un insecte «à part») et Abeilles domestiques vont jusqu’à butiner plus de 100 familles de plantes différentes. D’ailleurs, le Bourdon est probablement l’abeille la plus polyvalente car il est capable de visiter à peu près n’importe quelle fleur et se révèle indépassable dans le sondage de celles où le nectar est caché au fond d’un éperon étroit et profond (comme le chèvrefeuille par exemple). De leur côté, les abeilles à langue courte apprécient les fleurs ouvertes où le nectar est facile d’accès (Astéracées ou Rosacées par exemple).

Avec leur force et leur langue longue, les Bourdons n'ont pas leur pareil pour butiner tous types de fleurs, y compris celles à corolles profondes comme chez ce Lamier maculé.

Lorsqu’on observe une abeille en train de butiner, on imagine de prime abord qu’elle se déplace de fleur en fleur selon un parcours anarchique. En réalité, les visites florales sont optimisées car l’abeille n’a pas le temps d’accoster différents types de fleurs à chaque butinage. Il lui faudrait pour cela à chaque fois perdre du temps à essayer de comprendre les divers syndromes de pollinisation qui s’offrent à elle: entre un Pissenlit et une Sauge, l’accès au nectar n’a pas grand-chose à voir. Qui plus est, pour la grande majorité des espèces, les abeilles doivent visiter environ 30 fleurs pour fabriquer un pain de pollen. Enfin, la vie d’une femelle ne dure que quelques semaines… Les abeilles sont donc du genre pressé, et leur vie ressemble à un film passé en accéléré.

Par commodité, l’abeille va donc plutôt butiner les fleurs d’une même espèce ou avec le même syndrome de pollinisation, le temps de récolter suffisamment de nectar et de pollen pour passer à un autre genre de fleur… On nomme cette assiduité «fidélité florale». Par exemple, Madame Bourdon ira butiner un maximum de fleurs de Saules, parce qu’elles sont abondantes tôt en saison, avant de passer aux arbres fruitiers (Pruniers, Cerisiers…) qui fleurissent un peu plus tard. Cette fidélité florale est capitale pour les fleurs car l’abeille peut ainsi polliniser continuellement une seule espèce de plante et assurer de la sorte la reproduction de cette dernière. Cette fidélité intéresse avant tout les espèces d’abeilles dites «généralistes» (ou polylectiques), celles qui butinent un large faisceau de fleurs (l’Abeille domestique ou le Bourdon par exemple).

Les Bourdons sont les seules abeilles à pouvoir récolter le pollen difficile d'accès des Tomates: s'accrochant aux anthères, ils les font vibrer en activant les muscles de leur thorax pour libérer le pollen (ce phénomène est appelé sonication ou «buzzing»). Par leur polyvalence, ils sont le type même de l’abeille «généraliste».

Chez d’autres espèces, on parlera plutôt de «constance florale». Cette expression signifie que certaines espèces d’abeilles sont liées préférentiellement à une famille, genre ou espèce de fleur pour leur pollen: ces abeilles (la moitié des espèces environ) sont dites «spécialisées» (ou oligolectiques).

Andrena agilissima ne se prend jamais le chou: elle ne butine que les Brassicacées (on dit qu'elle est oligolectique sur Brassicacées).

Dans de très rares cas, des espèces dépendent d’une seule espèce de fleur pour son pollen: ce sont aussi des espèces «spécialisées» mais appelées cette-fois monolectiques.

Deux exemples d’espèces d'abeilles monolectiques: l’Andrène de la bryone (Andrena florea), qui récolte exclusivement le pollen de la Bryone dioïque...

... Et la Collète du lierre (Colletes hederae), qui butine seulement les fleurs du Lierre grimpant.

Remarquons que la spécialisation vaut pour le choix du pollen. Côté recherche de nectar, les abeilles «spécialisées» sont en réalité bien moins exigeantes. Si par exemple nous nous penchons sur le cas d’une autre espèce d’abeille monolectique, Macropis fulvipes, celle-ci récolte uniquement le pollen de la Lysimaque mais aime s’abreuver du nectar de nombreuses fleurs.

Tout ceci semble bien romantique, non? Les fleurs et les abeilles, une histoire d’amour depuis la nuit des temps… Un amour vraiment sincère? Question. Car si les plantes à fleurs et les abeilles ont co-évolué depuis le Crétacé en s’adaptant les unes aux autres dans un apparent amour fusionnel, il faut une fois de plus nuancer notre propos.

Premier constat: ce n’est pas parce qu’une abeille récolte beaucoup de pollen qu’elle est une pollinisatrice accomplie. C’est même le contraire car plus une abeille engrange du pollen pour son couvain, moins elle en dissémine sur les fleurs: le pollen reste collé aux brosses de récolte et n’atteint pas (ou peu) les stigmates. Nous dirons par conséquent qu’une bonne abeille pollinisatrice est celle qui ne «fait pas sa plume»: moins elle se nettoie et plus il y a de grains collés sur son corps, plus il y a de chance pour qu’ils entrent en contact avec un stigmate.

Le manque d’hygiène de cette Lasioglosse est un gage de réussite pour la pollinisation de cette Stellaire holostée!

Deuxième constat: quelques espèces d’abeilles minuscules sont de piètres pollinisatrices dans la mesure où elles ne peuvent atteindre certains stigmates. Elles sont à la lettre des «voleuses» de pollen. D’autres, à l’inverse, sont à l’occasion des cambrioleurs de fleurs: les Bourdons ou les Xylocopes sont en effet assez forts pour percer la base de certaines corolles de fleur profondes pour accéder aux nectaires. C'est là un véritable braquage végétal puisque la fleur est délestée de son butin sans que les insectes ne viennent se frotter à ses organes sexuels. C’est d’ailleurs pour éviter ces maraudages que les plantes ont développé les syndromes de pollinisation que nous évoquions. En définitive, cet attachement entre les fleurs et les abeilles est moins poétique qu’on ne le pense. Disons plus justement que fleurs et abeilles s’exploitent mutuellement en essayant le plus possible de tirer profit les unes des autres!

Boire un coup au fond d'une fleur de Consoude relève du parcours du combattant. Ce Bourdon l'a bien compris et a percé la base de la fleur avec sa langue pour accéder aux nectaires.

Pour finir, voici quelques conseils pour attirer les abeilles sauvages chez-vous. L’idéal est bien entendu de posséder un jardin mais un simple balcon est loin d’être rédhibitoire. La première règle est simple: il faut offrir le gîte ET le couvert. En effet, il ne sert à rien de multiplier les ruches ou les nichoirs à abeilles sauvages si elles n’ont rien à se mettre sous la langue.

Côté table: le mieux est d’essayer d’offrir aux abeilles des plantes mellifères dont l’apparition s’étalera de la fin de l’hiver à l’automne. En somme: du Prunellier au Lierre grimpant, en passant par de nombreuses espèces vernales et estivales, comme des Lamiacées et des Fabacées par exemple.

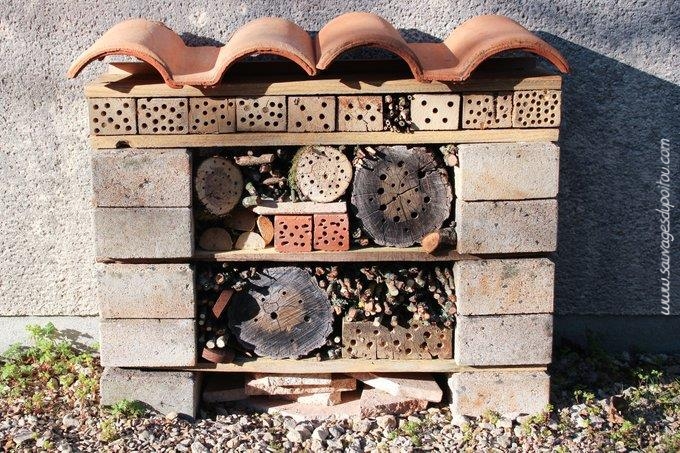

Côté gîte: il est possible d’aménager des zones nues pour les abeilles terricoles (Andrènes, Halictes etc.), des nichoirs à Bourdons ou – et c’est le plus facile – des nichoirs à abeilles caulicoles (qui nichent dans les tiges) ou à abeilles «squatteuses» (qui nichent dans diverses anfractuosités, telles les Osmies). Accueillir les abeilles chez-soi mériterait d’amples développements qui excèderaient la taille (déjà longue) de cet article. Aussi, nous vous convions à consulter ce document de référence. Mais pour débuter, le mieux est encore d'écouter Norb nous parler de son osmiculture («élevage» d’Osmies). A vos nichoirs!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

Do It Yourself: le nichoir à abeilles sauvages d'Olivier réalisé avec des matériaux de récupération!

Pour aller plus loin:

- L’Observatoire des abeilles, association française ayant pour objet l’étude, l’information et la protection des abeilles sauvages françaises (et des régions voisines) et de leur habitat. Elle édite la revue «Osmia» depuis 2007.

- FlorAbeilles, à la découverte des fleurs butinées par les abeilles.

- «Pollinisation et pollinisateurs», conférence de Benoît Geslin sur les abeilles sauvages, leur écologie et les menaces qui pèsent sur elles, IMBE TV, 2018.

- Forum le Monde des insectes section Apocrites: forum d’identification des hyménoptères apocrites (dont les abeilles) sur la base de photographies.

- Abeilles indigènes, abeille solitaires: comment leur fabriquer un abri.

Deux livres «coups de cœur» recommandés par Sauvages du Poitou:

- Découvrir et protéger nos abeilles sauvages de Nicolas Vereecken, chez Glénat (2017).

- Pollinisation, le génie de la nature de Vincent Albouy, chez Quae (2018).

18/03/2020

18/03/2020

Érodium à feuilles de ciguë ou Bec de grue, Brenne (36)

Après nos aventures capillaires parmi les Géraniums, invitons d'autres membres de la famille Geraniaceae dans ces pages: les Érodiums, alias «Becs de grue». Pour rappel, les Géraniacées doivent leur nom au grec geranos, la grue. C'est pourtant à un autre oiseau que les Érodiums empruntent leur nom de genre: le héron, erodios en grec. Grue, héron, cigogne même (pour les Pélargoniums de nos balcons, pelargos en grec), les Geranciacées ne manquent pas de becs, à l'image de leurs longs fruits pointus.

Bec-de-grue musqué, Poitiers le Porteau

La féérie d'une praire à Érodium à feuilles de ciguë au printemps!

Le Bec-de-grue musqué est une annuelle un peu plus imposante que l’espèce précédente (10 à 60 centimètres de hauteur) qui fréquente les mêmes milieux. Sa répartition se concentre cependant dans l'ouest et le sud du pays. Ses premières fleurs peuvent apparaitre dès la fin du mois de février en Poitou, les dernières pouvant pointer jusqu'au début de l'automne. Dans son inventaire poitevin (Les plantes sauvages & leurs milieux en Poitou-Charentes, 2010), le botaniste Yves Baron le considère comme rare dans les terres. J'imagine que le sauvageon progresse efficacement vers l'intérieur du pays: on le croise sans peine aujourd'hui, du cœur de Poitiers jusqu'à l'est de la Vienne.

Feuilles collantes, composées imparipennées en des folioles dentées du Bec-de-grue musqué

A maturité, les folioles des feuilles de I'Érodium à feuilles de ciguë sont généralement incisées plus profondément que celles du Bec-de-grue musqué, mais sur un bout de trottoir, les deux espèces peuvent présenter des aspects chétifs assez trompeurs.

Parle moi des glandes...(Las Vegas Parano, Terry Gilliam)

Un critère peut cependant vous aider à trancher d'un coup de bec entre ces deux espèces. Ce détail intime exige le recours à une loupe de botaniste (si vous vous lancez dans l'aventure végétale, ça reste un excellent investissement d'une dizaine d'euros).

Bec-de-grue musqué : méricarpes à sillon infrafoveolaire très large, parsemé de glandes subsessiles ainsi que la fovéole (!!!) [extrait de Flora Gallica chez Biotope éditions, 2014]

J'en vois certains qui baillent aux corneilles devant autant de gros mots. Je me risque donc à un sous titrage plus personnel du cliché ci dessus, en français courant: attrapons notre Érodium par le bec, dépiautons le afin d'observer à la loupe l'intérieur des petites dépressions disposées à la base de l'arrête. Si vous notez la présence de petites glandes sphériques, c'est moschatum. (ces glandes ne sont pas présentes chez cicutarium). Attention, les glandes pouvant disparaitre sur les fruits matures, vérifiez plusieurs spécimens plutôt qu'un seul.

Fleurs du Bec-de-grue musqué: 5 pétales de tailles parfois légèrement différentes, un coquetterie subtile du genre.

Pour aller plus loin:

- Erodium cicutarium sur Tela-botanica

- Erodium cicutarium : identification assistée par ordinateur

- Erodium moschatum sur Tela-botanica

- Erodium moschatum : identification assistée par ordinateur

- Taxonomie des Érodiums dans le bassin méditerranéen: un aperçu sur la richesse du genre!

L'incroyable fruit (akène) qui se prenait pour une perceuse! (Bec-de-grue musqué, Poitiers)

15/07/2019

15/07/2019

Chicorée amère en été, Poitiers bords de Boivre

Cichorium intybus (Chicorée amère) appartient au vaste clan Asteraceae (la première famille en France en nombre d’espèces), celui des Sauvages à capitules réunies sous la bannière du Pissenlit dent-de-lion et de sa reine Pâquerette. C'est en été que la Chicorée amère dresse des capitules aux fleurons bleus, tous ligulés, comme un écho céleste aux célèbres pompons d'or du roi des herbes folles. Outre-manche, on la surnomme parfois Blue Dandelion: entendez le «Pissenlit bleu».

J’ai été fiancé une fois... Une semaine!(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Vivace et pionnière, la Chicorée amère dresse ses tiges ramifiées (jusqu'à un mètre de hauteur) dans les friches sèches, les prés et au bord des routes où elle apprécie les excès d'azote et le tassement du sol. Elle aime la lumière et boude ostensiblement en son absence: ses capitules restent clos la nuit comme les jours couverts. Surnommée la «Fiancée du soleil», la belle incarne selon les légendes une jeune fille changée en fleur malgré elle, condamnée à fixer son amant éconduit et revanchard, l'astre solaire: nul ne divorce impunément du soleil.

Le soleil aurait-il versé une larme sur son ex-fiancée, la Chicorée amère? Plus probablement une oothèque (blattes?), à moins que ce ne soit les restes d'un chewing-gum!

Un conte «fleur bleue» bien qu'un peu amer, quoi de plus normal pour notre Chicorée. Pour enfoncer le clou de sa fidélité quelque peu forcée, la Chicorée amère a renoncé à s'envoler: ses fruits (akènes) sont hérissés d'écailles, en lieu et place des soies chères aux membres de sa famille Astéracée. Ce qui ne l'empêche pas de profiter de l'agréable compagnie des routards et des routiers: les bords d'asphalte sont ses bastions favoris. En Allemagne, on la nomme Wegwarte, qu'on pourrait traduire par «celle qui attend au bord du chemin».

Chicorée amère: quand les salades font de l'auto-stop?

Malgré son triste sort, d'autres prétendants courtisent les capitules matinaux et éphémères de la Chicorée amère, à commencer par les abeilles et les syrphes, ses principaux pollinisateurs. La Sauvage ouvre chaque jour de nouveaux capitules qui se fanent ou se ferment dans la journée, avant midi lors des fortes chaleurs.

Chaque jour, la Sauvage déroule le même rituel: tôt le matin, chaque fleuron ligulé pointe un stigmate bifide fermé. Cinq étamines chargées de pollen sont accolées autour; la Sauvage n'exprime que son potentiel masculin afin de favoriser la reproduction croisée avec d'autres spécimens (1). Au fur et à mesure de la matinée, les stigmates s'ouvrent, comme fendus. La Sauvage révèle sa part féminine, acceptant d'être fécondée par le pollen transporté par les butineurs (2). Finalement, les deux parties du stigmate s'enroulent, léchant le pollen des étamines en dessous: en dernier recours et faute de visiteurs, la Sauvage tente de faire un bébé toute seule (3)!

La Chicorée amère est une plante comestible, consommée depuis des temps immémoriaux. Son nom trouverait ses origines en Égypte: elle est mentionnée sur des papyrus datant de quelques 4000 ans. A partir de ses sous espèces sélectionnées par l'homme, on produit des salades plutôt amères, telle la chicorée pain de sucre. Cultivée dans des caves obscures, l'ex «Fiancée du soleil» perd de sa rancune et donc de son amertume, nous offrant la délicieuse barbe-de-capucin ou les célèbres endives ou chicons (c'est en revanche une autre espèce proche qui est à l'origine des chicorées scaroles ou frisées, Cichorium endivia).

Grandes feuilles basales découpées et petites feuilles caulinaires entières de la Chicorée amère.

D'autres variétés sélectionnées pour la générosité de leur racine pivotante permettent de confectionner un succédané de café, après torréfaction des parties souterraines. Cette boisson s'est implanté au fil de l'histoire de France, sous la Révolution car le café devient une denrée rare et onéreuse, lors du blocus continental décrété par Napoléon au début du 19ème siècle, puis lors des deux guerres au 20ème siècle.

En tant que plante médicinale, les vertus digestives et apéritives de la Chicorée amère sont connues depuis les pharaons d'hier jusqu'à ceux d'aujourd'hui (feuilles et racines de la Chicorée amère sont inscrites à la liste A des plantes médicinales de la pharmacopée française). Entre temps, elle a offert d'autres services plus fantasques: remède contre les coups de chaleur, la jaunisse (on en attendait pas moins de la part de l'ex fiancée du soleil), la mélancolie, potion pour «briller» en société, philtre d'amour (mais d'amour chaste alors, car la Sauvage était considérée comme une plante anaphrodisiaque au Moyen-âge)... Bref, la Chicorée amère est bonne à tout faire, peut-être parce qu'elle est apéritive: c'est bien connu, quand l’appétit va, tout va!

Pour aller plus loin:

- Cichorium intybus sur Tela-botanica

- Cichorium intybus: identification assistée par ordinateur

- A travers la longue histoire médicale de la Chicorée par Alain Leroux

- La Chicorée sauvage à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Le chic insoupçonné de la Chicorée sur le site Planet vie

Avis à tous les aventuriers: on raconte que celui qui cueille à midi, le jour de la Saint Jacques, une fleur (capitule) blanche de Chicorée amère pourra ouvrir la serrure de tous les trésors... A bon entendeur!

Identifier la Chicorée amère ne cause généralement pas de difficultés... Reste à ne pas la confondre avec la superbe et trop rare Laitue vivace (Lactuca perennis), aux feuilles profondément pennatipartites, une espèce déterminante pour tout le Poitou!