20/10/2017

20/10/2017

Bouquet de fleurs sauvages zygomorphes du Poitou!

(Dans l'ordre: Lamier jaune, Vesce cultivée, Aristoloche clématite, Orchis bouc, Orobanche, Orchis vert, Violette odorante, Lamier pourpre et Euphraise raide)

Après l'article consacré aux fleurs régulières (les fleurs en tout point symétriques par rapport à leur centre, de forme «classique» et circulaire en somme), il est temps de se pencher vers des spécimens d'apparence plus excentrique: les fleurs irrégulières (ou «zygomorphes») qui apportent avec leurs silhouettes alambiquées un cortège de nouveaux mots. On peut dégager quelques clans de Sauvages emblématiques (mais pas exclusifs) au sein de ce courant botanico-artistique.

On dirait un Picasso période déstructurée!

(Sacré Robin des Bois, Mel Brooks)

La famille Fabaceae (où se côtoient des célébrités telles que les Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses...) est une des plus riches en matière de fleurs irrégulières. Et plus particulièrement ses membres qualifiés de «Papilionacés»: c'est dans les filets des amateurs de papillons, mais surtout au fond des cales des voiliers de plaisance (Hisse et ho!) qu'on va attraper les mots nous permettant de décrire leur cinq pétales.

Étendard : le pétale supérieur, généralement le plus large.

Ailes : les deux pétales latéraux.

Carène : ensemble des deux pétales inférieurs.

Les fleurs jaunes vif d'un Genêt à balais (Cytisus scoparius) s’avèrent très pédagogique: on observe sans peine l’étendard au-dessus, de même que les deux ailes disposées de chaque côté de la carène (la carène est en fait composée de deux pétales soudés entre eux).

L’Argus bleu (Polyommatus icarus) face au Lotier corniculé (Lotus corniculatus): un papillon et une Papillonacée, deux amis forcément inséparables! Le large étendard du Lotier corniculé, bombé vers l’avant comme s’il avait le vent dans le dos, surplombe les deux ailes. Les ailes recouvrent et cachent une carène fortement coudée, comme une petite corne. C’est peut-être de là que la sauvage tire son nom, corniculatus étant la corne en latin.

T’es mal placé dans la chaîne alimentaire pour faire ta grande gueule!

(L’âge de glace, Chris Wedge et Carlos Saldanha)

Du côté des Lamiaceae (anciennement «Labiées»), représentées par les Menthes, Mélisses, Thyms, Romarins, ou Origans, on puise l'inspiration dans la mythologie grecque: la jeune et séduisante Lamia était l'amante de Zeus. Un jour, la femme du Dieu, Héra la jalouse, tua leur enfant illégitime. Lamia, inconsolable, décida qu'aucune mère n'avait le droit d'être heureuse, et se transforma en un monstre qui mangeait les enfants des autres! Ainsi, les fleurs des Lamiaceae qui évoquent une gueule ouverte doivent leur nom à la terrible ogresse... Leurs pétales deviennent tout naturellement des «lèvres».

Les lèvres se présentent toujours deux par deux: une supérieure et une inférieure (quoi de plus normal pour une bouche). Quant à l'entrée du tube formé par la corolle, elle est désignée comme étant... «La gorge»!

Fleurs du Romarin officinal (Rosmarinus officinalis): la lèvre supérieure de la corolle forme une sorte de «casque» fendu (on appelle «casque» un sépale ou un pétale supérieur recourbé vers l'avant). La lèvre inférieure possède trois lobes, le central plus large et concave: c'est la «piste d'atterrissage» pour les butineurs.

Fleurs de la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum): Les grandes corolles blanche ou roses de la Mélitte à feuilles de mélisse — une forestière qui fleurit entre mai et juillet — sont composées d’un tube très saillant, à gorge très élargie. La lèvre supérieure, un peu concave, est entière. La lèvre inférieure se découpe en trois lobes étalés : deux lobes latéraux et un grand lobe médian plus foncé, comme une grosse langue pendante. Bien souvent, c’est la première chose qui nous frappe lorsqu’on rencontre une Lamiacée en fleur : elle nous tire la langue !

Les fleurs zygomorphes des Lamiacées cachent parfois des mécanismes complexes, destinés à favoriser leur reproduction. Ainsi, les butineurs qui s'engouffrent dans les corolles de la Sauge des prés (Salvia pratensis) s'opposent à des «barreaux» qui barrent l'accès au nectar. En forçant le passage, le butineur enclenche une mécanique de contrepoids qui fait pivoter des étamines vers le bas, jusqu'à ce que leur anthère touche le dos de l'insecte pour y déposer le pollen.

Les épaules ainsi saupoudrées, le butineur s'envole vers d'autres fleurs où son dos caressera la «langue de serpent» qui surplombe la fleur, en fait le style recourbé d'un pistil à maturité... Ingénieuse nature!

Sauge des prés et butineur, Chezeau (86)

Je suis un artiste et mon œuvre c’est moi.

(Hell, Bruno Chiche)

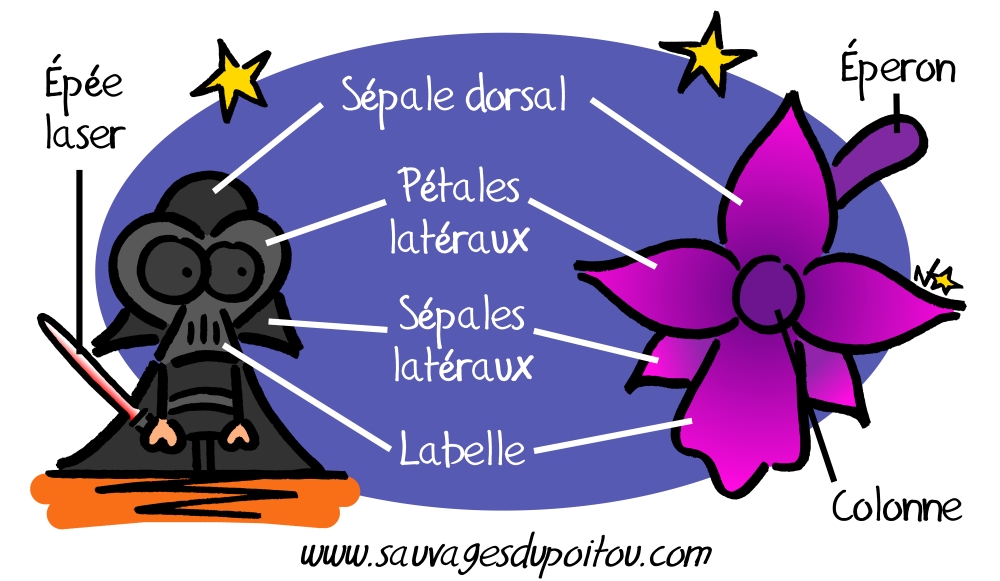

Les Orchidées (Orchidaceae) constituent une grande famille éclectique et c'est probablement en son sein qu'on trouve les artistes les plus perchés! Si le vocabulaire qui permet d'observer leurs chefs d’œuvres devient un poil plus hermétique, le piège réside surtout dans la ressemblance entre pétales et sépales (certains auteurs préfèrent même parler de six tépales), tous richement colorés. Disons qu'une fleur d'Orchidée présente généralement une structure à trois sépales (une première couronne extérieure) et trois pétales (une seconde couronne intérieure), disposés autour d'une pièce centrale nommée «colonne» qui regroupe les organes sexuels de la plante. Plongeons du côté obscur de la botanique:

Fleurs l'Orchis bouffon (Anacamptis morio): les trois sépales et les deux pétales latéraux, nettement striés, forment un «casque» qui protège la colonne. Le labelle, plus large que long, est maculé en son centre, divisé en trois lobes (les lobes latéraux sont crénelés) et prolongé à l’arrière par un éperon. C'est généralement une offrande de nectar qui permet aux sauvages d'attirer les butineurs dans leurs fleurs; l’éperon peut en constituer la réserve. Mais chez la plupart des Orchidées, l’éperon n’est qu’un leurre dénué de récompense. Ainsi, notre Orchis bouffon n’a rien d’autre à offrir à ses visiteurs que de belles promesses dans un emballage trompeur.

Les Orchidées usent de nombreux subterfuges de ce genre pour attirer les pollinisateurs. Chez les Ophrys par exemple, le labelle s'est transformé au fil de l'évolution en une imitation de la seule chose qui compte plus qu'un festin aux yeux d'un insecte: un partenaire pour la reproduction.

Je vous invite à nous retrouver dans un prochain article, où il sera question des inflorescences particulières en grappes, en ombelles, en corymbes ou encore en capitules (pour ne citer que les plus célèbres), et du vocabulaire spécifique aux Poaceae (ou Graminées), des Sauvages aux fleurs très discrètes. To be continued...

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Société Française d'Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée

01/10/2017

01/10/2017

Lycope d'Europe, Poitiers bords de Boivre

Lycopus europaeus (Lycope d'Europe ou parfois Chanvre d'eau) appartient aux Lamiaceae, le clan des Sauvages à tige carrée et à fleurs en forme de bouche ouverte (voir notre article complet sur ce sujet), qui semblent avaler les butineurs qui les visitent. Pourtant, difficile de traiter le Lycope d'Europe de «grande gueule», tant ses fleurs se font discrètes (les abeilles ne la boudent pas pour autant). Ceux qui souhaitent profiter de son spectacle entre juillet et septembre n'oublieront pas de se munir d'une loupe!

Réunies à l’aisselle des feuilles, les minuscules corolles blanches ponctuées de rouge du Lycope d'Europe.

A toutes les unités, le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie. Terminé.

(Taxi, Gérard Pirès)

Faute d'avoir une gueule de loup, il faut croire que le Lycope en a les pieds. Son nom vient du grec lycos, le loup, et podos, le pied, une référence à la forme de ses feuilles (Pied-de-loup est son nom en poitevin-saintongeais). La comparaison reste tirée par les poils... Les botanistes qui baptisèrent la Sauvage n'avaient probablement pas croisé un loup, ni relu le Petit Chaperon Rouge, depuis fort longtemps.

Feuilles lancéolées et profondément dentées du Lycope d'Europe: Loup y es-tu?

Le Lycope d'Europe est une plante vivace qui colonise les zones humides, les bords des rivières les marécages... Peu exigeante quant à son exposition (même si elle semble préférer la lumière), la Sauvage s'attache avant tout à avoir les pieds dans ou près de l'eau. Ses souches rampantes assurent un développement efficace: ses colonies sont généralement bien fournies dans tout le pays, au cœur des aulnaies, des saulaies, des peupleraies ou des roselières.

Depuis le début du 20ème siècle, Le Lycope d'Europe a traversé l'océan (peut-être via cargo, voir notre article sur l'anthropocorie) pour s'installer, sans invitation et sans visa, en Amérique du Nord. Elle côtoie aujourd'hui les Lycopes «locaux» dans la région des Grands Lacs (Sud Canada et États-Unis). Cette expansion — somme toute modeste car récente — est surveillée de près. Ainsi, le Lycope d'Europe a rejoint outre-Atlantique le catalogue des plantes invasives au côté de la Salicaire (Lythrum salicaria) et du Populage des marais (Caltha palustris). Ainsi va la vie des grandes voyageuses: fleurs innocentes ici, terreurs là-bas... Et vice versa!

Jeunes pousses de Lycope d'Europe, Poitiers bords de Clain

Contrairement à la plupart des Lamiacées, le Lycope d'Europe ne présente aucune qualité aromatique. Malgré son absence de parfum, la Sauvage montre de fortes qualités médicinales: elle est fortement tannique et serait fébrifuge. Le Lycope d'Europe permet de traiter les problèmes d’hyperthyroïdie et les nodules thyroïdiens, mais son usage (et son dosage) requiert des mains savantes. Dès lors, on évitera de la consommer en salade, même si la Sauvage n'est pas dangereuse à proprement parler.

Lycope d'Europe, Poitiers bords de Boivre

Quand on parle du loup, on en voit le masque.

(The Dark Knight Rises, Christopher Nolan)

C'est surtout en tant que plante tinctoriale que le Lycope d'Europe s'est taillé une «sombre» réputation: la Sauvage est une des rares sauvages capable de fournir un colorant noir. L'infusion de ses parties aériennes permettait autrefois de teindre les laines, voir la peau ou les cheveux. Outre manche, le Lycope d'Europe est d'ailleurs nommé Gypsywort (littéralement «l'herbe aux gitans»), peut-être à cause de l'usage qu'en faisaient les gitans, qui s'assombrissaient la peau pour feindre des origines mystérieuses et exotiques! Colorant pour les textile, maquillage, le Lycope d'Europe serait-il aussi capable de fournir de l'encre pour mes feutres?

Les procédés d'extraction de colorants naturels sont précis et complexes (il faudrait prendre en compte la période de récolte, la qualité de l'eau, rajouter d'autres ingrédients pour assurer le mordant et donner de la consistance, etc.). Malgré mon ignorance en la matière, difficile de résister à l'expérience, toute hasardeuse qu'elle soit... Une infusion de feuilles hachées de Pied-de-loup portée longuement à ébullition, une plume taillée à même un bambou, voilà qui devrait suffire à lancer un courant artistique prometteur. Après le classicisme, le romantisme, le surréalisme, entrons dans l'âge du Sauvagisme?

Loup calligraphié à l'encre pâlichonne de Pied-de-loup!

Pour aller plus loin:

- Lycopus europaeus sur Tela-botanica

- Lycopus europaeus: identification assistée par ordinateur

- Pour les anglophones, une étude intéressante sur l'expansion des plantes invasives au sud du Québec.

Les petites fleurs produisant rarement des pastèques, c'est à l'intérieur des calices persistants que l'on dénichera les petits fruits du Lycope d'Europe, rangés par quatre (tétrakènes): une constante chez les Lamiaceae.

20/07/2017

20/07/2017

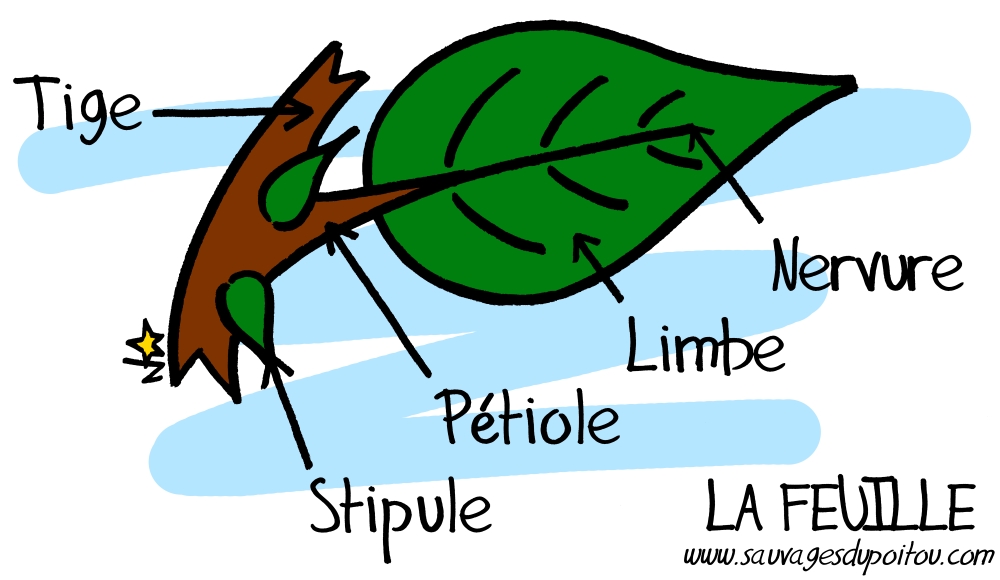

Cet article fait suite au premier billet consacré aux mots de la botanique, «décrire les feuilles (1)». Nous avions, en première exploration, découvert le vocabulaire rocambolesque relatif aux feuilles simples. Pour rappel, une feuille se présente ainsi à nos yeux:

Regardons maintenant le dessin des nervures qui parcourent le limbe: on appelle nervure principale la nervure qui prolonge le pétiole (c'est généralement la plus épaisse). Les nervures qui s'y rattachent sont les nervures secondaires, celles qui se rattachent à ces dernières les nervures tertiaires, etc. Un peu comme un grand fleuve, ses rivières et leurs petits affluents! La comparaison est intéressante, car chez une plante, la sève élaborée (issue de la photosynthèse) prend sa source au niveau des feuilles avant de s'écouler vers le reste de la plante (à l'inverse de la sève brute qui prend sa source dans les racines pour monter vers la plante et les feuilles).

La géographie, c'est quand même plus simple avec une carte épinglée au mur!

Pennées: nervures secondaires opposées deux par deux, de chaque côté d'un axe (comme des arrêtes de poisson).

Palmées: nervures primaires bifurquant depuis un seul point, comme les doigts autour de la paume de la main.

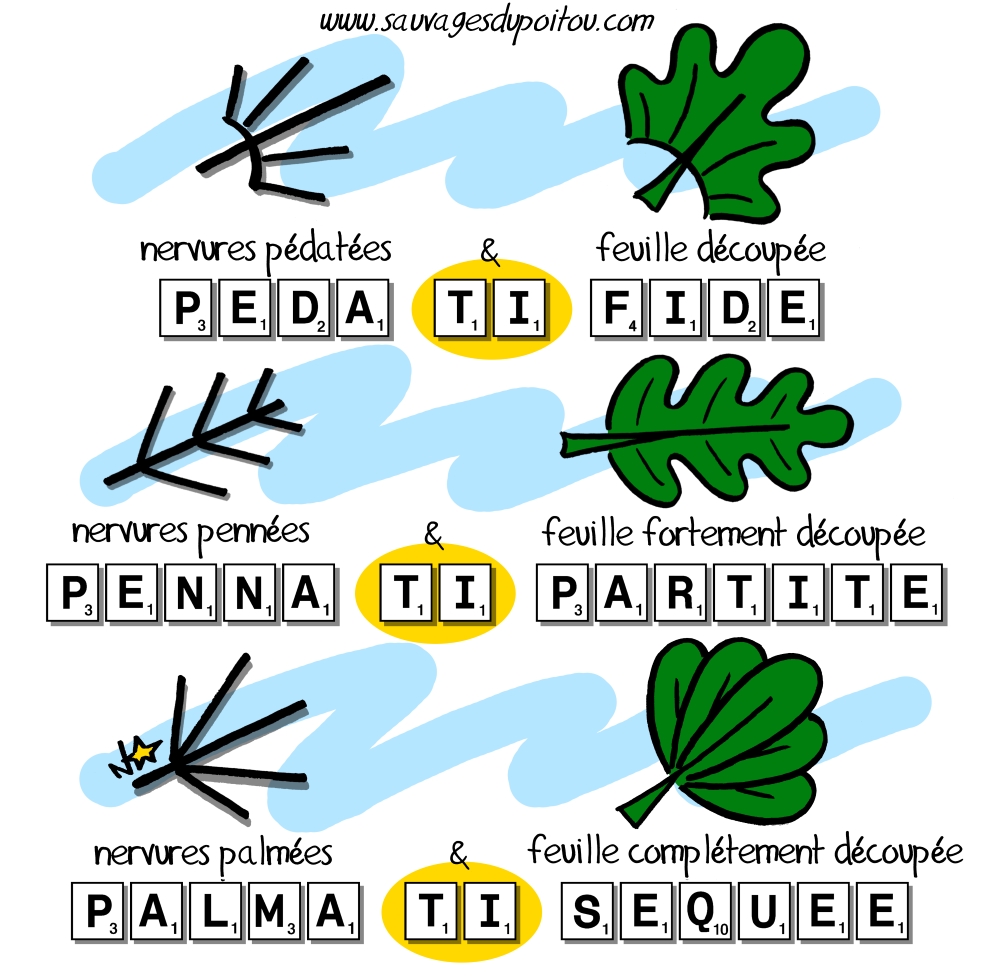

Pédalées: deux nervures principales divergent depuis le bout du pétiole.

Parallèles: nervures orientées dans l'axe de la feuille, sans intersection.

Arquées: nervures secondaires arquées vers le sommet de la feuille.

Réticulées: nervures formant un réseau complexe.

Apprenez-moi des gros mots justement, c'est important les gros mots quand on découvre une langue!(Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon)

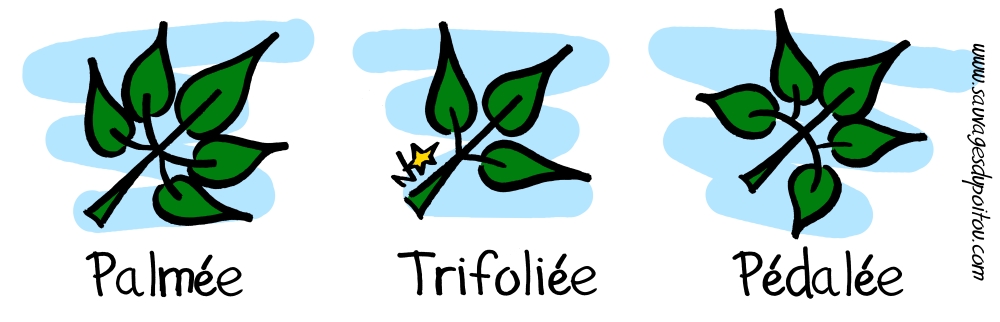

Penna...: nervures pennées.La fin du mot décrit la nature et/ou l'amplitude du découpage de la feuille:

Palma...: nervures palmées.

Péda...: nervures pédalées.

...lobée: feuille doucement lobée.On pourrait imaginer par exemple lors d’une partie de Scrabble :

...fide: feuille découpée (environ jusqu'à la moitié du limbe).

...partite: feuille fortement découpée (au-delà de la moitié du limbe).

...sequée: feuille découpée jusqu'à la nervure principale (ou quasiment).

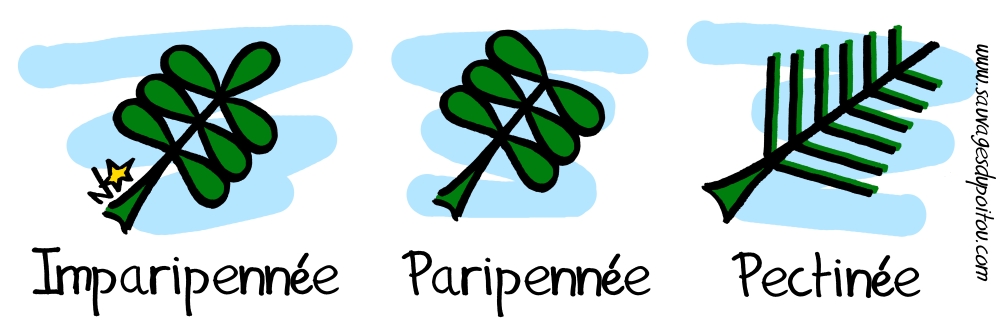

Composée imparipennée : pennée et composée d'un nombre de folioles impair (présence d'une foliole au sommet).

Composée paripennée : pennée et composée d'un nombre de folioles pair (absence de foliole au sommet).

Composée pectinée : composée de fines lamelles disposées de part et d'autre de l'axe (comme un peigne).

Composée palmée : composée de plusieurs folioles partant en éventail depuis le sommet du pétiole.

Composée trifoliée : composée de trois folioles (comme le célèbre Trèfle).

Composée pédalée : chaque foliole semble rattachée au petit pétiole (le pétiolule) de la foliole précédente.

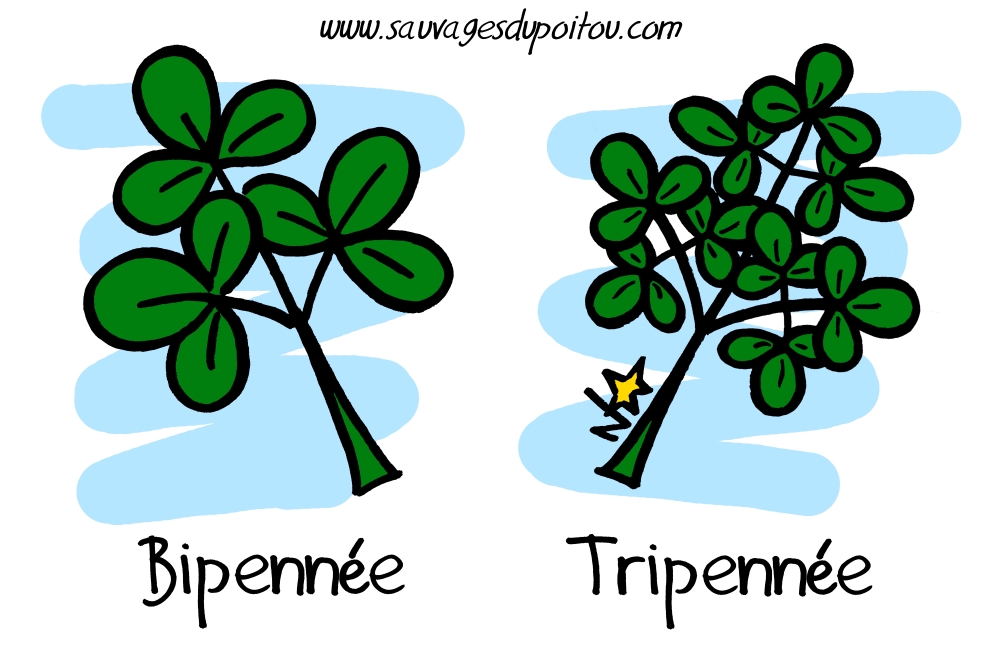

Ce n'est pas tout: une feuille composée pennée, dont chaque partie (ou foliole) est elle même composée de plusieurs petites parties (les foliolules), est dite bipennée (elle est pennée deux fois)... Et si les foliolules sont eux même composées? La feuille est tripennée!

Comment savoir s'il l'on observe plusieurs feuilles simples ou une seule feuille composée? C'est la présence ou non d'un bourgeon axillaire au point de jonction entre le pétiole et la tige qui peut nous renseigner (munissez vous d'une loupe). Si on trouve un bourgeon à la base de chaque feuille, il s'agit de plusieurs feuilles simples. Si pour plusieurs limbes distincts, on ne trouve qu'un seul bourgeon, c'est une seule et unique feuille composée.

Pourquoi certaines Sauvages arborent-elles des feuilles ainsi découpées ? Les plantes aux feuilles fortement divisées laissent passer un maximum de lumière vers les étages inférieurs de leur feuillage. Une stratégie d’autant plus pertinente que rien n’est laissé au hasard, la disposition des feuilles sur la tige étant savamment orchestrée, comme nous le verrons dans l'article consacré à la phyllotaxie.

A ce point, vous méritez bien une récompense pour vos efforts studieux! Fermez les yeux (pas trop) et imaginez une feuille dont les nervures sont pennées, et dont les échancrures atteignent (ou presque) la nervure centrale. On pourrait donc dire qu'elle est pennatiséquée. Mais voilà, chaque partie dessinée par les échancrures est aussi découpée en de plus petites parties... Elles mêmes découpées en de minuscules parties... Holà, je crois qu'on tient un joli mot: tripennatiséquée!

Ne vous découragez pas si votre cerveau fume un peu: lorsqu'on compare les descriptions proposées dans les guides et les flores, on découvre qu'il n'existe pas une seule et unique bonne manière de décrire un végétal: tous les moyens sont bons! On fait comme on peut, avec le vocabulaire dont on dispose, l'objectif étant de rapprocher son discours au plus près de ce qui se présente à nous et surtout de réussir à se faire comprendre. Sur ce, je vous souhaite d'agréables promenades botaniques... Entre deux victoires écrasantes au Scrabble!

De gauche à droite et de haut en bas: feuilles palmatifides de la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus), composées pédalées de l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus), composées paripennées (ou imparipennées si on considère que les vrilles comptent pour des folioles!) de la Vesce des haies (Vicia sepium) et tripennatiséquées du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris).

D'autres leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (1): feuilles simples

- Le vocabulaire de la botanique (3): pétiole et phyllotaxie

Pour aller plus loin:

- Les formes foliaires sur Wikipédia

- Description générale de la feuille sur le site des Jardins du Gué