05/09/2019

05/09/2019

Pourpier, place Charles de Gaulle à Poitiers

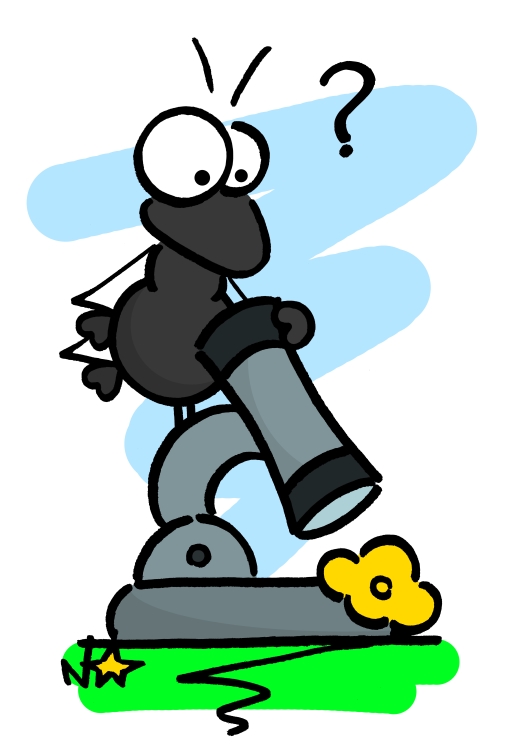

Portulaca oleracea (Pourpier ou Porcelane) appartient à la petite famille Portulacaceae (Portulacées) qui ne comprend qu'un seul genre en France dans la classification récente, le sien. Jusqu'à récemment, on ne comptait qu'une seule espèce de pourpier «sauvage» dans notre pays (il existe d'autres espèces cultivées dans les jardins): Portulaca oleracea. On en reconnait aujourd'hui sept. Malheureusement pour nous, celles-ci présentent une morphologie identiques à conditions égales et sont impossibles à différencier sur le terrain; à l’exception de leurs semences qui exigent un examen minutieux au microscope - doublé d'une lumière rasante - pour laisser entrevoir leurs différences. Voilà qui en éblouira certains tout en rasant d'autres!

Les espèces les plus communes en France semblent être Portulaca trituberculata (hors méditerranée) et Portulaca granulatostellulata (méditerranée), devant Portulaca oleracea (source Flora Gallica). Pour ces raisons et en attendant des nouvelles fraîches de la planète botanique, les spécimens épinglés dans cet article renvoient aux Pourpiers «en général», sans chercher à préciser l’espèce.

Pourpier: qui a renversé son bol de noodle sur le trottoir?

Le Pourpier est une plante pionnière, annuelle qui pousse le plus souvent sur les sols misérables et chauds. Ses tiges charnues, rougeâtres et rameuses courent sur le macadam en été comme un bol de nouilles renversé sur le trottoir. A vrai dire, le sauvageon sait s’accommoder à d'autres situations, jusqu'à l'exact opposé tels que les jardins détrempés en hiver (avec certaines limites: il est gélif).

Le secret de sa résistance repose sur ses parties aériennes charnues, gorgées de suc, à l'image des plantes «grasses» comme les Crassulacées, des championnes de la survie en milieu hostile. A tel point que même déraciné, le Pourpier peut subsister jusqu'à maturité de ses graines. Tolérant la plupart des pollutions, le Pourpier est un bon candidat pour la phytoremédiation des sols souillés par les métaux lourds qu'il absorbe (chrome, cadmium et arsenic).

Fleurs discrètes et matinales du Pourpier: 4 à 6 pétales jaunes.

Sur des terres saines, le Pourpier (quelle que soit l’espèce, le microscope et la lumière rasante) constitue bien sûr une formidable salade sauvage. Le Pourpier est comestible, croquant sous la dent, mucilagineux, généralement mangé cru en salade, mais aussi parfois frit dans des recettes sucrées ou salées (omelettes, soupes...). Il est peu calorique, plus riche en vitamines A, B, C que la plupart des fruits de consommation courante, ainsi qu'en minéraux (potassium, magnésium et calcium). Son goût légèrement acidulé provient de la présence d'acide oxalique; c'est à noter, il convient peut-être de ne pas en faire un régime soutenu chez ceux qui sont sujets aux rhumatismes ou aux calculs rénaux.

On récolte avant floraison (après, il gagne un peu en amertume, ce qui n'enlève rien à son charme) ses feuilles spatulées, fermes et juteuses. Des feuilles en forme de patte de poulet: son nom viendrait de «poule pied»! A travers l'histoire, il est le Piedpoul, le Polpied, le Porpier, le Poupié ou le Pipou en en poitevin-saintongeais.

Fruits (capsules) du Pourpier: mon royaume pour un microscope!

C’est ça être une star: c’est avoir plus d’influence que la Bible et le Coran réunis.

(Les jolies choses, Gilles Paquet-Brenner)

Malgré ses qualités, la présence du Pourpier dans les assiettes a pourtant fluctué avec le temps, oscillant entre mode (il est la star du régime crétois) et désintérêt (il est surtout une mauvaise herbe, braves gens, brave gens...). Le sauvageon a même réussi a obtenir une citation biblique, quoique peu flatteuse. Dans le livre de Job (6:6), des traducteurs proposent le verset suivant: «Ce qui est fade se mange-t-il sans sel? Y a-t-il une saveur dans la bave de Pourpier?

».

Comme pour compenser cette ingratitude, d'autres légendes orientales racontent que Mahomet, s'étant blessé le pied, marcha sur du Pourpier: sa blessure guérit instantanément. Le Prophète bénit le sauvageon, désignant le Pourpier comme «un remède à 99 maux». Il n'en fallait pas moins pour faire du Sauvageon le «légume béni» de la médecine arabe au Moyen-âge.

Décor oriental en centre ville: une oasis de Pourpier sur un désert de macadam.

Jean-Baptiste de La Quintinie, jardinier et agronome en charge du Potager de Versailles, invita le Pourpier en tant que «salade de santé» à la table du Roi Soleil (Louis XIV). La médecine populaire accorde au Sauvageon des qualités émollientes, dépuratives et diurétiques. Appliqué directement sur la peau, son suc serait hydratant, adoucissant, pouvant calmer des légères irritations cutanées. Mâcher quelques feuilles calmerait l’inflammation des gencives ou de la gorge, ou plus simplement, couperait la soif. Officiellement, la pharmacopée française ne retient pas le Pourpier comme plante médicinale (Liste A), mais on comprend pourquoi ses parties aériennes, gorgées d'un suc rafraichissant, ont été considérées comme un doux pansement, en usage externe comme en usage interne. Bref, le Pourpier est surtout une excellente salade, l'occasion de se remémorer ce vieil adage: «Mange salade, jamais malade»!

Pour aller plus loin:

- Portulaca oleracea sur Tela-botanica

- Le Pourpier à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

15/07/2019

15/07/2019

Chicorée amère en été, Poitiers bords de Boivre

Cichorium intybus (Chicorée amère) appartient au vaste clan Asteraceae (la première famille en France en nombre d’espèces), celui des Sauvages à capitules réunies sous la bannière du Pissenlit dent-de-lion et de sa reine Pâquerette. C'est en été que la Chicorée amère dresse des capitules aux fleurons bleus, tous ligulés, comme un écho céleste aux célèbres pompons d'or du roi des herbes folles. Outre-manche, on la surnomme parfois Blue Dandelion: entendez le «Pissenlit bleu».

J’ai été fiancé une fois... Une semaine!(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Vivace et pionnière, la Chicorée amère dresse ses tiges ramifiées (jusqu'à un mètre de hauteur) dans les friches sèches, les prés et au bord des routes où elle apprécie les excès d'azote et le tassement du sol. Elle aime la lumière et boude ostensiblement en son absence: ses capitules restent clos la nuit comme les jours couverts. Surnommée la «Fiancée du soleil», la belle incarne selon les légendes une jeune fille changée en fleur malgré elle, condamnée à fixer son amant éconduit et revanchard, l'astre solaire: nul ne divorce impunément du soleil.

Le soleil aurait-il versé une larme sur son ex-fiancée, la Chicorée amère? Plus probablement une oothèque (blattes?), à moins que ce ne soit les restes d'un chewing-gum!

Un conte «fleur bleue» bien qu'un peu amer, quoi de plus normal pour notre Chicorée. Pour enfoncer le clou de sa fidélité quelque peu forcée, la Chicorée amère a renoncé à s'envoler: ses fruits (akènes) sont hérissés d'écailles, en lieu et place des soies chères aux membres de sa famille Astéracée. Ce qui ne l'empêche pas de profiter de l'agréable compagnie des routards et des routiers: les bords d'asphalte sont ses bastions favoris. En Allemagne, on la nomme Wegwarte, qu'on pourrait traduire par «celle qui attend au bord du chemin».

Chicorée amère: quand les salades font de l'auto-stop?

Malgré son triste sort, d'autres prétendants courtisent les capitules matinaux et éphémères de la Chicorée amère, à commencer par les abeilles et les syrphes, ses principaux pollinisateurs. La Sauvage ouvre chaque jour de nouveaux capitules qui se fanent ou se ferment dans la journée, avant midi lors des fortes chaleurs.

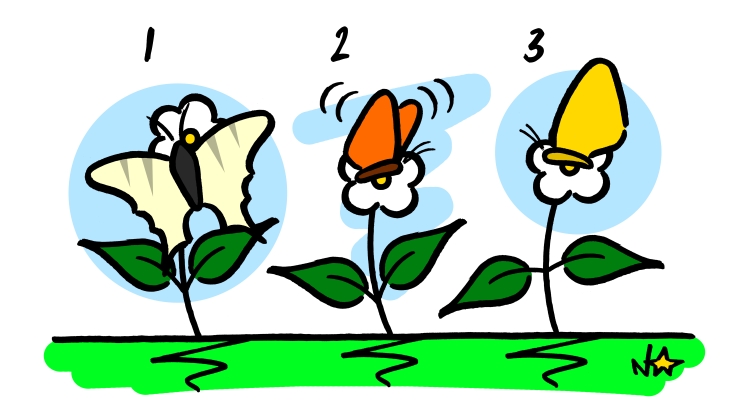

Chaque jour, la Sauvage déroule le même rituel: tôt le matin, chaque fleuron ligulé pointe un stigmate bifide fermé. Cinq étamines chargées de pollen sont accolées autour; la Sauvage n'exprime que son potentiel masculin afin de favoriser la reproduction croisée avec d'autres spécimens (1). Au fur et à mesure de la matinée, les stigmates s'ouvrent, comme fendus. La Sauvage révèle sa part féminine, acceptant d'être fécondée par le pollen transporté par les butineurs (2). Finalement, les deux parties du stigmate s'enroulent, léchant le pollen des étamines en dessous: en dernier recours et faute de visiteurs, la Sauvage tente de faire un bébé toute seule (3)!

La Chicorée amère est une plante comestible, consommée depuis des temps immémoriaux. Son nom trouverait ses origines en Égypte: elle est mentionnée sur des papyrus datant de quelques 4000 ans. A partir de ses sous espèces sélectionnées par l'homme, on produit des salades plutôt amères, telle la chicorée pain de sucre. Cultivée dans des caves obscures, l'ex «Fiancée du soleil» perd de sa rancune et donc de son amertume, nous offrant la délicieuse barbe-de-capucin ou les célèbres endives ou chicons (c'est en revanche une autre espèce proche qui est à l'origine des chicorées scaroles ou frisées, Cichorium endivia).

Grandes feuilles basales découpées et petites feuilles caulinaires entières de la Chicorée amère.

D'autres variétés sélectionnées pour la générosité de leur racine pivotante permettent de confectionner un succédané de café, après torréfaction des parties souterraines. Cette boisson s'est implanté au fil de l'histoire de France, sous la Révolution car le café devient une denrée rare et onéreuse, lors du blocus continental décrété par Napoléon au début du 19ème siècle, puis lors des deux guerres au 20ème siècle.

En tant que plante médicinale, les vertus digestives et apéritives de la Chicorée amère sont connues depuis les pharaons d'hier jusqu'à ceux d'aujourd'hui (feuilles et racines de la Chicorée amère sont inscrites à la liste A des plantes médicinales de la pharmacopée française). Entre temps, elle a offert d'autres services plus fantasques: remède contre les coups de chaleur, la jaunisse (on en attendait pas moins de la part de l'ex fiancée du soleil), la mélancolie, potion pour «briller» en société, philtre d'amour (mais d'amour chaste alors, car la Sauvage était considérée comme une plante anaphrodisiaque au Moyen-âge)... Bref, la Chicorée amère est bonne à tout faire, peut-être parce qu'elle est apéritive: c'est bien connu, quand l’appétit va, tout va!

Pour aller plus loin:

- Cichorium intybus sur Tela-botanica

- Cichorium intybus: identification assistée par ordinateur

- A travers la longue histoire médicale de la Chicorée par Alain Leroux

- La Chicorée sauvage à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Le chic insoupçonné de la Chicorée sur le site Planet vie

Avis à tous les aventuriers: on raconte que celui qui cueille à midi, le jour de la Saint Jacques, une fleur (capitule) blanche de Chicorée amère pourra ouvrir la serrure de tous les trésors... A bon entendeur!

Identifier la Chicorée amère ne cause généralement pas de difficultés... Reste à ne pas la confondre avec la superbe et trop rare Laitue vivace (Lactuca perennis), aux feuilles profondément pennatipartites, une espèce déterminante pour tout le Poitou!

23/01/2019

23/01/2019

Cardinal et Centaurée rude

Dans notre dernier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons exploré le monde des diptères (mouches et moustiques) et constaté que ceux-ci ont fait mieux que la mâchoire des coléoptères en adoptant un outil plus perfectionné pour butiner : la langue. Cela dit, si la langue est un progrès, on peut encore faire mieux. Comment? Par un instrument plus long et précis: la trompe. D’où vient-elle? Des papillons.

- Un café avec 5 pailles, Madame!

- Fais le malin, toi! Tout le monde consomme ici!

(Le péril jeune, Cédric Klapisch)

La trompe est un appendice filiforme que tout le monde a probablement déjà observé, en regardant un papillon butiner une fleur, une pomme pourrie, une crotte ou même la sueur sur la peau…

Mâles de Bel argus (Polyommatus bellargus) sur déjections animales.

Un Mercure (Arethusana arethusa) profite des sels minéraux contenus dans la sueur.

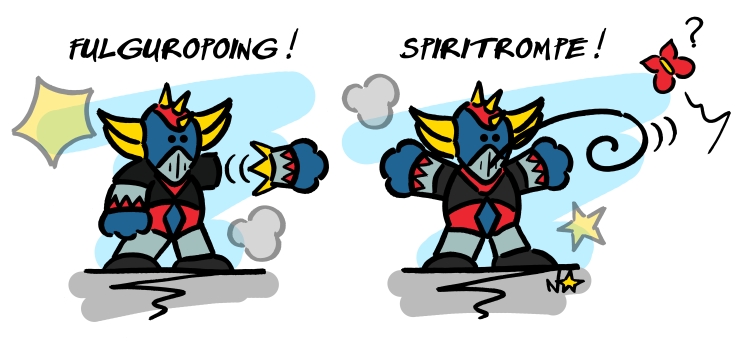

La trompe est un organe que nous qualifierons d’homogène: à la différence des diptères dont les pièces buccales présentent des formes diverses, tous les papillons (de nuit comme de jour) possèdent une trompe. Celle-ci est spiralée, s'enroulant et se déroulant facilement, d’où son autre nom : spiritrompe.

Lorsqu'on observe la (spiri)trompe dans le détail, on note qu’elle est formée de deux gouttières (appelées galéas maxillaires)

réunies pour former un tube aspirant - la trompe proprement dite - idéal pour atteindre les nectars

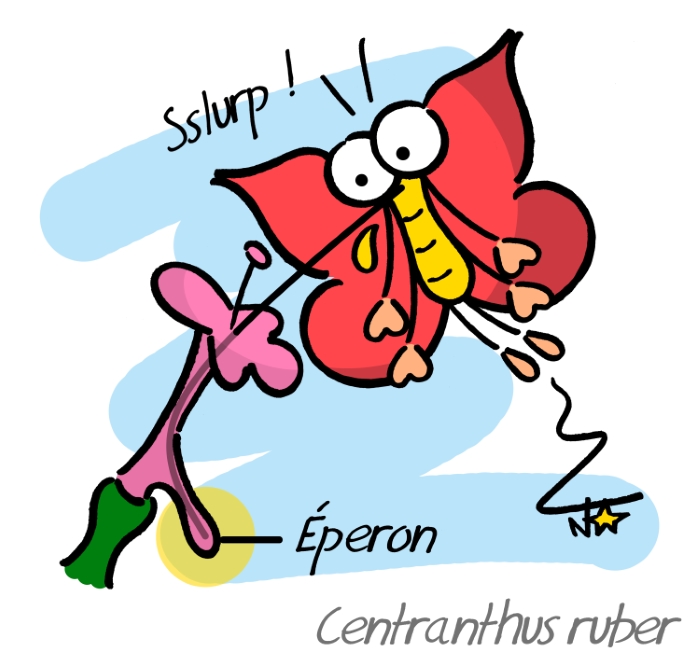

difficiles d’accès, nichés au fond des fleurs à longues corolles étroites ou au fond de leur éperons quand elles en sont munies (voir notre article consacré à la Valériane rouge, Centranthus ruber)

En guise d'illustration, ce Vulcain (Vanessa atalanta) accepte de vous tirer la trompe, dont les deux parties (galéas) sont bien visibles,

crochetées ensemble tel un système de fermeture Éclair.

Le déroulement de la trompe s’effectue au moyens de muscles miniatures. Cependant, aux environs du premier tiers de sa longueur, elle ne se déroule plus: elle forme une sorte d’angle droit permettant au papillon de l’orienter dans la fleur selon l’inclinaison de celle-ci et de la sonder dans ses moindres recoins. En somme, quand nous sirotons avec une paille coudée, nous ne faisons que singer les papillons en train de butiner.

Cette femelle de Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) manie avec virtuosité la paille à angle droit sur les fleurs de la Valériane officinale (Valeriana officinalis).

La trompe des papillons est de longueur variable. Elle peut être rudimentaire et non fonctionnelle, comme chez certains hétérocères (ceux qu’on appelle par commodité «papillons de nuit») tels les Bombyx qui sont incapables de s’alimenter. Elle peut être plus développée, de 4 millimètres chez les Pyrales jusqu’à 120 millimètres chez le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli). Chez les rhopalocères (les «papillons de jours»), la trompe varie généralement entre 7 et 20 millimètres.

Les papillons embarquent le pollen à leur insu sur leur trompe ou sur leur tête. Notez ici les quelques grains de pollen clairs collés sur la trompe, les palpes et les yeux de ce Bleu nacré (Polyommatus coridon).

Je pompe, donc je suis.

(Devise Shadok)

Armés de cette pipette sophistiquée, les papillons passent leur temps à convoiter le nectar, cette idée fixe des butineurs de toutes ailes.

Ouvrons ici une petite parenthèse entomologique: lorsqu’ils butinent, les papillons ont un style. Toute trompe dehors, le Flambé (1) garde par exemple ses grandes ailes ouvertes de manière rigide tandis que la Petite Violette (2) bat doucement les siennes. Le Fluoré (3) n’ouvre jamais sa voilure tandis que les Azurés font un peu de tout, frottant leurs ailes, les fermant ou les déployant en insolation selon l’intensité des rayons du soleil…

Ces styles de butinage peuvent être modifiés selon

la température ambiante, l’ensoleillement, la force du vent etc. Mais lors de conditions

météorologiques normales, ils permettent d’orienter son identification vers telle famille ou tel genre, alors même qu’on se trouve assez loin du papillon. C'est une approche

qui ne s’apprend guère dans les guides d'identification, mais qui permet de développer sa propre intuition sur le terrain. Bien entendu, ce

«flair» ne dispense pas de confirmer puis d'affiner sa diagnose du spécimen de plus

près. Ceci

étant suggéré, fermons la parenthèse et revenons à nos Sauvageons et à leurs Sauvages favorites.

Quelles fleurs fréquentent nos lépidoptères de toutes ailes? On qualifie de psychophiles les fleurs préférées des papillons de jour. Ces derniers recherchent principalement les fleurs de couleur jaune, violette ou blanche, notamment celles des Astéracées, des Lamiacées et des Fabacées. Leurs parfums sont légers, leur nectar généralement peu abondant et peu concentré en sucre. Nous l’avons dit, l’avantage des papillons sur la plupart des pollinisateurs est de pouvoir accéder au fond des fleurs tubulaires étroites. N’avez-vous jamais observé nos sauvageons ailés affairés à butiner les fleurs aux corolles profondes du Buddleia de David, appelé à juste titre «Arbre à papillons»? Les abeilles, par exemple, sont peu enclines à oser butiner dans une fleur pareille.

Ce Vulcain (Vanessa atalanta) a presque entièrement introduit sa trompe dans le long tube de la corolle d'un Buddléia de David (Buddleja davidii). Une fleur dont la forme est peu attractive pour les abeilles (qui lui préfèrent le Buddléia jaune).

Les fleurs favorites des papillons nocturnes sont dites phanaérophiles. Ces noctambules sont, après les abeilles, les champions de la pollinisation, grâce à la longueur de leur trompe capable de puiser le nectar dans les corolles les plus profondes. Le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli) par exemple est capable d’atteindre le fond des fleurs longilignes des Chèvrefeuilles. Les fleurs phanaérophiles sont blanches ou roses pour être mieux repérables dans l’obscurité et n’ont pas besoin d’être de couleur vive car les papillons de nuit voient uniquement en noir et blanc. Elles se présentent souvent sous la forme d’un tube évasé et s’épanouissent au crépuscule ou en pleine nuit. Certaines s’ouvrent en journée puis augmentent leur production de nectar et de parfum dès que le jour décline (c'est le cas des Tilleuls par exemple). Dans l’obscurité, nombre de papillons se repèrent principalement grâce aux fragrances des fleurs.

Si la plupart des Sphinx vole la nuit, le Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum) est une espèce diurne encore commune dans nos régions. On l'observe en vol stationnaire devant des fleurs à corolles profondes.

S’activant le jour, au crépuscule et en pleine nuit selon les espèces, l’intérêt des papillons en tant que pollinisateurs est évidente: non seulement ces virtuoses du pompage de nectar passent l’essentiel de leur vie adulte à butiner les fleurs mais ils le font de manière rentable (un papillon peut butiner plus de 25 petites fleurs à la minute, soit 2 secondes par fleur) et s’y affairent en service 24h/24h.

Pour finir, peut-être vous demandez-vous qui, de la fleur ou du papillon à trompe, est apparu le premier? On a longtemps cru que les papillons, primitivement munis d’un appareil buccal masticatoire, s’étaient munis d’une trompe après que les plantes aient décidé d’égayer la nature de leurs fleurs, lesquelles se seraient mises à proliférer il y a environ 145 millions d’années. Toutefois, en 2018, plusieurs scientifiques (voir lien en bas d'article) font état de la trouvaille d’ailes fossilisés datées de 200 millions d’années. Damned: certaines écailles ont intrigué les chercheurs car elles se sont révélées être creuses… Une caractéristique des papillons à trompe! Les papillons à trompe auraient donc vécu avant l'invention du nectar? Pour les auteurs de l’étude, l’hypothèse est la suivante: les papillons de cette époque se seraient nourris de petites gouttelettes sécrétées par les gymnospermes, le groupe des conifères (entre autres), dominant entre le Trias et le Jurassique. Cette ressource aurait servi d’hydratation aux papillons lors d'épisodes de chaleur et de sécheresse intenses vers la fin du Trias. L’invention de la trompe aurait donc précédé celle de la fleur… Mais saura-t-on un jour la vérité? Parce que 200 millions d'années, ça commence à faire une paille!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Pour aller plus loin:

- A Triassic-Jurassic window into the evolution of Lepidoptera sur le site Science Advances