07/09/2017

07/09/2017

Fleur régulière (en tout point symétrique par rapport à son centre) du Nénuphar blanc (Nymphaea alba).

Après la trilogie consacrée à l'étude du vocabulaire relatif aux feuilles en botanique, je vous propose de ressortir nos dictionnaires pour nous intéresser à la partie la plus spectaculaire de nos Sauvages: la fleur.

Tout ce qui est vert ne présente forcément de véritables fleurs. Une fleur «vraie» est une fleur qui regroupe à la fois les organes de reproduction, mais aussi tous les accessoires — que nous allons énumérer dans cet article — qui les accompagnent (l'invention la plus importante étant celle du carpelle/fruit).

Bien avant l’apparition des plantes à fleurs vraies, les gymnospermes (aujourd’hui représentés par les pins, les sapins, les épicéas, les cèdres, les mélèzes…) initièrent une sexualité aérienne via des «ébauches» de fleurs, s’en remettant au vent plutôt qu’à l’eau pour accompagner leur reproduction. A travers cette révolution sexuelle, les plantes prenaient un peu plus leur distance vis-à-vis du milieu marin originel. Mais les fleurs des gymnospermes restaient assez rudimentaires, se résumant à des appareils sexuels nus strictement mâles ou femelles, dépourvus d’accessoires sophistiqués, portés par de simples écailles (formant les fameux cônes de nos conifères).

Les «fausses » fleurs d’un escroc de taille : le Cèdre du Liban (Cedrus libani). A gauche, les cônes mâles chargés de pollen. A droite, sur une autre branche, les cônes femelles qui murissent puis se désagrègent pour libérer leurs graines en trois années.

Ça, c'est de l'évolution !

(L'Âge de glace, Chris Wedge)

Les plantes à fleurs vraies, nommées les angiospermes, n'apparaissent que récemment dans la grande histoire de la vie, les premières remontant peut-être au Crétacé, il y a environ 140 millions d'années.

Si les cônes des gymnospermes choisissent forcément leur camp — fille ou garçon — les fleurs vraies des angiospermes présentent en grosse majorité des organes à la fois mâles et femelles (lorsque c'est le cas, la fleur est dite «hermaphrodite»). Aussi, pour commencer notre exploration, emportons un couple de mots dans notre besace : Madame pistil et Monsieur étamine.

Le pistil est l'appareil reproducteur femelle de la fleur, les étamines en sont les organes mâles. La langue française n'étant pas à un traquenard près, notez que le pistil (femelle) est un nom masculin, alors que l'étamine (mâle) est un nom féminin. A ce point, deux voies s'offrent à vous: soit le simple souvenir de ce piège vous aide à retenir qui est qui, soit vous vous perdez définitivement! Reste à espérer que cette astuce orientera votre esprit dans la bonne direction...

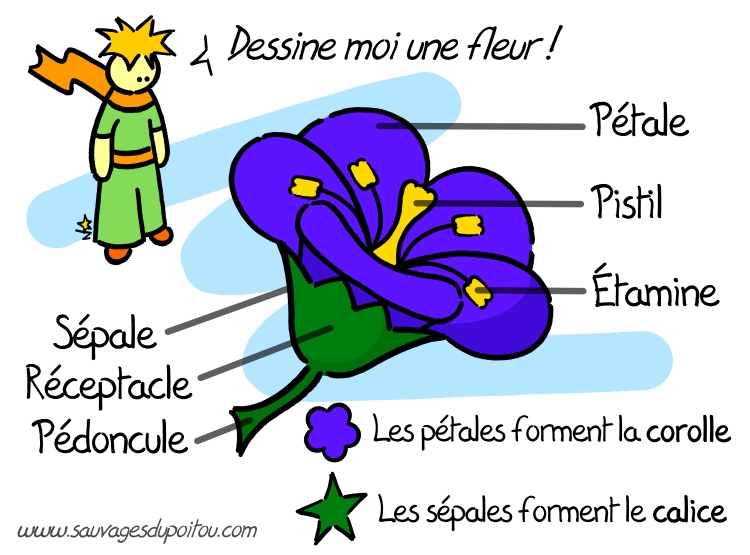

Chaque fleur présente ses particularités, mais nous pouvons déjà imaginer une fleur «théorique», simple, comme la dessinerait un enfant:

Pédoncule: petite tige ou «queue» qui porte la fleur ou l’inflorescence.

Réceptacle: sommet élargi du pédoncule sur lequel sont insérées les pièces florales.

Sépales: feuilles spécialisées qui supportent et protègent la fleur.

Pétales: pièces chargées de protéger la fleur et surtout de la rendre attrayante pour les butineurs.

Au centre de la fleur se trouvent un ou plusieurs carpelles. C'est l'ensemble des carpelles (libres ou soudés entre eux) qu'on appelle pistil (ou gynécée, littéralement gunè oikos, «la maison de la femme»). Un carpelle/pistil se compose d'un ovaire (qui deviendra le fruit) contenant les ovules (qui deviendront les graines), surmonté d'un tube, le style. Ce dernier se termine en une extrémité visqueuse, le stigmate, chargé de capturer les grains de pollen qui lui passent sous le nez.

Résumons en image:

Suite des leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

- Le vocabulaire de la botanique (6): inflorescences et capitules

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

Pour aller plus loin:

30/08/2017

30/08/2017

Galeopsis tetrahit, Biard (86)

Galeopsis tetrahit est une de ces rares Sauvages qui porte le même nom en latin comme en français (d'après le référentiel de l'INPN, elle a bien sûr en pratique des surnoms pittoresques suivant les régions, tels que Chanvre sauvage ou Chanvre bâtard). Membre évident des Lamiaceae, le clan des Sauvages à fleurs en forme de bouche (voir notre article complet sur ce sujet), le Galéopsis tetrahit porte fidèlement, jusque dans son nom, sa gueule grande ouverte: Galeopsis est littéralement en grec «celui qui a l'aspect de la belette».

Fleurs purpurines du Galéopsis tetrahit à la fin de l'été: une corolle en tube muni de deux lèvres. La lèvre supérieure est hérissée de poils, comme pour dire aux butineurs: «c'est en dessous qu'il faut se poser!»

Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?

(Johnny Hallyday, Ma gueule!)

Difficile de dire si les fleurs du Sauvageon ressemblent à un museau de mammifère, mais souvenez vous qu'une autre Lamiacée, le Lamier jaune (Lamium galeobdolon), portait déjà le sobriquet de «celle qui pue la belette» (traduction de galeoblolon en grec). Il faut croire que Carl von Linné, le saint patron des botaniste, était dans sa période belette lorsque qu'il baptisa les deux spécimens!

A l'image des nombreux Lamiers, ses proches cousins, on pourrait confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie (Urtica dioica). Le Lamier jaune (Lamium galeobdolon) est surnommé «Ortie jaune», le Lamier blanc (Lamium album) «Ortie morte», le Lamier pourpre (Lamium purpureum) «Ortie rouge»... Le Galéopsis tetrahit s'en sort mieux que ses congénères puisque beaucoup préfère l’appeler «Ortie royale»! Une référence à son port prestigieux (jusqu'à 1 m de hauteur), ou à ses couronnes d'épines (ses calices) qui peuvent surprendre celui qui s'y frotte.

Calice hérissé de 5 pointes du Galéopsis tetrahit (notez le renflement caractéristique de la tige sous les nœuds).

C'est bien sûr un tort que de confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie. De plus, un œil averti notera quelques excentricités qui démarquent le Galéopsis tetrahit de ses cousins Lamiers: ses feuilles présentent des nervures pennées (rangées comme des arrêtes de poisson), alors que les Lamiers affichent un réseau de nervures complexes (réticulées). Coquetterie supplémentaire, on peut observer un léger renflement sous chaque nœud le long de la tige.

le Galéopsis tetrahit est une annuelle assez polymorphe qui colonise les lisières et les clairières des forêts alluviales. Ailleurs (friches, bord des routes ou dans votre jardin), il signe des sols frais mais lumineux, riches et chargés en matière organique végétale. Son expansion peut se montrer exubérante lors des coupes forestières, le Sauvageon prenant tous ses concurrents de court (jusqu'aux jeunes pousses d'arbres) dès le retour de la lumière. Introduite dans le nord des États-unis au cours du 20ème siècle, sa vigueur lui doit d'être considérée comme une invasive potentielle outre Atlantique.

Alors je vais tenter de l'anglo-normand. Avec un petit chromosome de tarbais pour améliorer les antérieurs. Qu'est ce que t'en penses?

(Le cave se rebiffe, Gilles Grangier)

Dans la nature, des hybridations entre espèces proches sont toujours possibles. Elles aboutissent le plus souvent à l'apparition de spécimens aussi fascinants que stériles (tout le monde connait le cas du mulet, croisement entre un âne et une jument).

Dans le domaine très créatif du végétal, il n'est pas rare que ces hybridations produisent de nouvelles espèces fertiles: c'est le cas pour notre Galéopsis tetrahit, qu'on sait aujourd'hui issu de l'hybridation naturelle entre d'autres Galéopsis (G.speciosa et G.pubescens). Son nom d’espèce, tetrahit, exprime le doublement de ses chromosomes: le Galéopsis tetrahit est «tétraploïde», c'est à dire qu'il possède un double stock de chromosomes issus de ses parents, dont les bagages chromosomiques dissemblables ne pouvaient que s’additionner, pas s'assembler.

Très mellifère, l'Ortie royale offre un festin de roi aux butineurs.

Tout hybride qu'il est, le Galéopsis tetrahit n'en reste pas moins une Lamiacée: il est mellifère, aromatique et médicinal. Réputé antianémique, reminéralisant et astringent (pour sa haute teneur en silice et en tannin), le Sauvageon est bien sûr comestible, même si sa consommation n'est pas chose courante. On peut lire dans les ouvrages de l'ethnobotaniste François Couplan que les feuilles du Galéopsis tetrahit auraint été consommées régulièrement en Pologne, bouillies et servies avec de la pomme de terre, de la farine d'avoine et du lait. Reste que sa forte odeur risque de dissuader les cueilleurs: pour certains, le Galéopsis tetrahit se caractéristique d'avantage par un parfum de belette que par une gueule de belette!

Pour aller plus loin

- Galeopsis tetrahit sur Tela-botanica

- Galeopsis tetrahit: identification assistée par ordinateur

Chrysomèles du Galéopsis (Chrysolina fastuosa) dos à dos sur le Galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia), une des 10 autres espèces de Galéopsis présentes en France.

15/08/2017

15/08/2017

Panicaut champêtre, Biard (86)

Eryngium campestre (Panicaut champêtre) appartient aux Apiaceae (ex Ombellifères), les Sauvages à fleurs en ombelles. Si, par maladresse, on s'assoit sur les feuilles coriaces et épineuses de la Sauvage lors d'un pique-nique, on pensera peut-être qu'il s'agit d'un «chardon» (Cirsium, Carduus...), de la famille des Astéracées. Il n'en n'est rien: le Panicaut champêtre est bel et bien le frère des carottes, persils, cerfeuils, panais ou céleris... Un piège bien connu des apprentis botanistes qui retiendront à l'inverse que l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium), avec ses airs de carotte, est en fait une Astéracée. Panicaut et Achillée ont-ils été échangés à la naissance, pour grandir chacun de leur côté dans un clan étranger?

À gauche, le Panicaut champêtre de la famille des Carottes. À droite, l'Achillé millefeuille de la famille des «chardons» (Cirsium, Carduus...)... Deux Sauvages qui poussent à contre courant de notre intuition!

Une investigation plus poussée nous apprendra que personne ne s'est trompé, et que tout le monde est à sa place: les fleurs à 5 pétales du Panicaut champêtre (qui apparaissent en été) sont regroupées en des ombelles arrondies (les rayons de ses ombelles sont nuls, d'où la confusion), et l'analyse de ses fruits (diakènes) lèvera nos derniers doutes. De son côté, l'Achillée millefeuille regroupe une multitude de capitules, et non des fleurs, dans ses corymbes (voir notre article consacré à la Sauvage), une des signatures du clan Astéracée.

Panicaut champêtre: sous la garde d'une collerette de bractées épineuses, les fleurs à 5 pétales recourbés vers l'intérieur, regroupées en ombelles. Dans la mesure où les rayons de ses ombelles sont nuls, on est aussi en droit de dire qu’il s’agit d’un capitule!

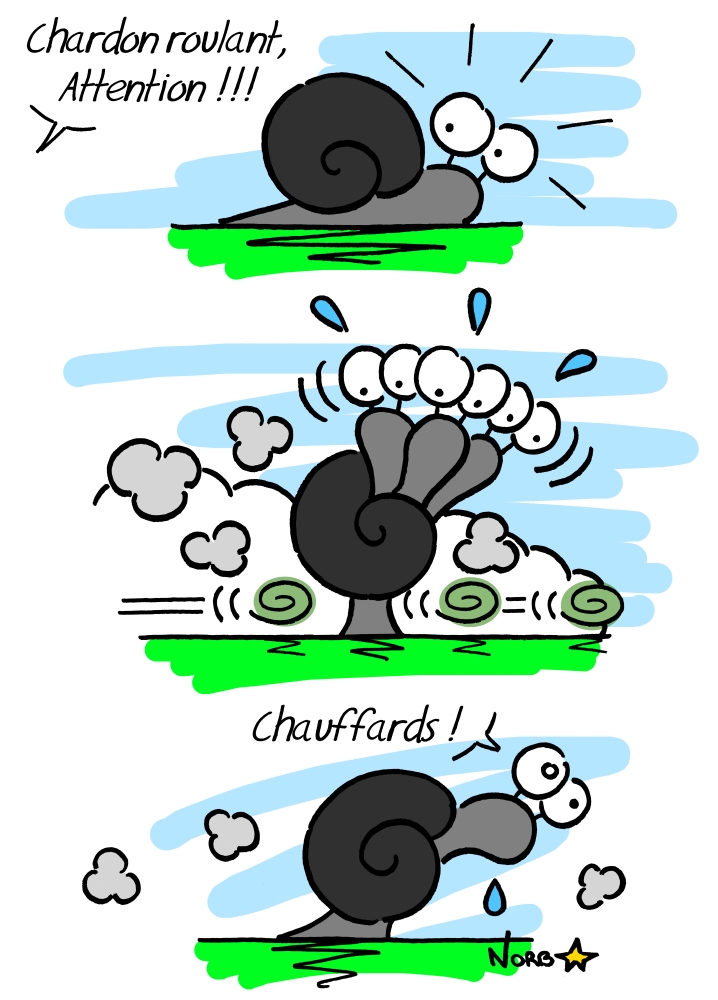

Allez basta, roule, on y va!

(La Carapate, Gérard Oury)

Reste que le Panicaut champêtre est parfois surnommé Chardon Roland, Chardon à cent têtes ou Chardon d'âne. Dans le Poitou, il est le Chardon roulant («Chardon Roland» vient probablement de cette même origine), à cause de ses inflorescences séchées qui se détachent en hiver et roulent au sol, poussées par les tempêtes. C'est une forme d'anémochorie atypique (voyage des semences avec le vent), car rien ne prédispose les graines à quitter le plancher des vaches, comme le feraient les fruits plumeux d'un véritable chardon. Mais bref, chardon ou non, la Sauvage pique celui qui s'y frotte: un excellent moyen de défense contre les ruminants.

Le Panicaut champêtre est une vivace, qui installe durablement ses longues racines (jusqu'à 5 mètres de long) sur les sols misérables et déstructurés. On le croisera partout où la vie est mise à rude épreuve: terrains vagues, chemins piétinés, sableux, prairies usées par le surpâturage... Et surtout sur les plateaux calcaires brûlés par le soleil, un milieu très apprécié des papillons comme des lépidoptéristes de tout poil.

Mercure (Arethusana arethusa) sur Panicaut champêtre: la Sauvage, très mellifère, intéresse de nombreux butineurs.

Si le Panicaut champêtre est comestible (Panicaut vient du latin médiéval pane cardus, le «pain de cardon»), ses piquants dissuaderont tous ceux qui n'ont pas une mâchoire de requin d'en faire leur pique-nique, à l’exception des très jeunes feuilles qui peuvent se déguster en salade. La plante adulte peut toutefois servir de «bouquet garni» pour parfumer les sauces et les bouillons. Certains lui trouve un goût d’artichaut, et faute d'en avoir le cœur, elle en a au moins la douceur (sa saveur est légèrement sucrée).

Faute de croquer le Panicaut champêtre, une Mante religieuse (Mantis religiosa) tente de croquer les papillons...

C'est surtout en tant que plante hôte d'un champignon que le Panicaut champêtre est connu: dans la partie sud de la France, pousse depuis la souche de ses racines la Pleurote du panicaut (Pleurotus eryngii). Cultivée dans le reste du pays (les kits de culture domestique sont assez faciles à dénicher), la Pleurote du panicaut présente une chaire tendre et savoureuse qui en fait un met de premier choix dans la cuisine méridionale.

Les racines bouillies du Panicaut champêtre ont autrefois été utilisés pour leurs vertus diurétique (calculs rénaux...) et apéritive. Mais c'est une toute autre coutume que retiendront les plus baroudeurs d'entre vous : jadis, celui qui partait à l'aventure loin de ses terres et loin des siens emportait avec lui une tête fleurie de Panicaut champêtre, cueillie dans son village; une manière de souhaiter bon voyage à celui qui roule vers de nouveaux horizons, comme une inflorescence de «Chardon roulant» poussée par les vents!

Pour aller plus loin:

- Eryngium campestre sur Tela-botanica

- Eryngium campestre: identification assistée par ordinateur