26/06/2017

26/06/2017

Fer-à-cheval, Beauvoir (86)

Hippocrepis comosa (Fer-à-cheval ou Hippocrepis à toupet) est un membre du clan Fabaceae, au côté de célébrités telles que les Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses... Des plantes, sauvages ou cultivées, qui produisent généralement des fruits en gousse (on les surnomme «Légumineuses» lorsque c'est le cas). C'est d'ailleurs à ses fruits que Hippocrepis comosa doit son surnom équestre. Hippos est le «cheval» en grec, crepis la «chaussure»: ses gousses se tortillent curieusement, dessinant une guirlande de fers à cheval!

Fruits caractéristiques (gousses) du Fer-à cheval, Beauvoir (86)

Hippocrepis comosa est une vivace qui plante ses souches légèrement ligneuses sur les prairies «à papillons», rases et sèches à tendance calcaire, à la limite de la rocaille. Elle est plutôt commune dans le Poitou, comme dans le reste de la France, à l'exception du Limousin où la belle tend à disparaître. Ses fleurs jaunes pointent entre avril et juin au dessus d'un méli-mélo de verdure: si la Sauvage est qualifiée de «chevelue» (comosus en grec), c'est à cause du couvert des ses feuilles entremêlées.

Feuille du Fer-à-cheval: imparipennée, 7 à 17 folioles obovales à linéaires.

Regarde papa, un papillon!

(Je suis une légende, Francis Lawrence)

Le calice des fleurs jaunes, réunies par 5 à 12 en ombelles, présentent les atouts caractéristiques des «Papilionacées» (voir notre article consacré à ce sujet): un étendard redressé et échancré (en haut), deux ailes (sur les côtés) et une carène (en bas).

Fleurs du Fer-à-cheval, comme autant de rondes de papillons jaunes!

Faute de se pencher suffisamment, on pourrait confondre ses fleurs avec celles de quelques autres spécimens de Fabacées. A commencer par celles du Lotier corniculé (Lotus corniculatus). Ce dernier fleurit un poil plus tard (mai) que le Fer-à-cheval (dès avril). Le Lotier corniculé préfère les prairies mésophiles, mais nos deux Sauvages se fréquentent souvent au printemps. L'examen des feuilles évitera tout amalgame: elles sont strictement trifoliées chez le Lotier corniculé, nombreuses et imparinpennées chez le Fer-à-cheval.

Lotier corniculé: un étendard bombé vers l’avant, comme s’il avait le vent dans le dos!

La Petite Coronille (Coronilla minima), une autre habituée des prairies sèches qui fleurit dès le mois de mai, ressemble aussi à notre Fer-à-cheval. Mais la Petite Coronille présente des folioles charnues, comme cartilagineuses, d'un vert glauque caractéristique qui se repère de loin avec un peu d'habitude.

Petite Coronille: des feuilles imparipennées en 7 à 9 folioles glauques et charnues.

Les «Papilionacées» doivent leur appellation à la forme de leurs fleurs; mais il se trouve qu'elles intéressent souvent les lépidoptères, ou plus exactement, leurs chenilles qui en font leur festin. Le Fer-à-cheval est assez représentatif en la matière (c'est aussi vrai pour le Lotier corniculé et la Petite Coronille), au point que sa découverte par le promeneur précède forcément celle d'un carnaval de papillons, et vice versa!

Le Fer-à-cheval constitue en effet un véritable banquet pour nombre de rhopalocères (dits, pour simplifier, «papillons de jour») qui l’ont adoptée pour la bouloter (chenilles) et/ou pour la butiner (adultes). Dès lors, quoi de plus naturel que de laisser Olivier Pourvreau, notre lépidoptériste maison, poursuivre le récit de cet article...

Présentons le papillon le plus distingué de ce groupe d’habitués de l’hôtel-restaurant du Fer-à-cheval: le Bel Argus (Polyommatus bellargus). S’il est le plus remarquable, c’est qu’il est à coup sûr le plus remarqué: de mai à septembre, se balader sur un coteau calcaire suffit souvent pour voir miroiter le bleu céleste des mâles (les anglais ont baptisé ce papillon adonis blue, c’est dire s’il est un canon de beauté grecque chez les papillons).

Au rendez-vous du Fer-à-cheval: une cantine pour les chenilles du Bel Argus, open bar pour les adultes!

Le Bel Argus ne s’écarte que très rarement des stations de Fer-à-cheval, même réduites. Il m’est arrivé une unique fois d’observer un mâle posé sur la berge d’une rivière, loin de la moindre touffe de sa plante préférée. Ce n’est que plus tard que je découvris, à une centaine de mètres de là, un rocher colossal dont le sommet était tapissé de touffes jaunes... Le papillon s’était simplement écarté de sa colonie pour s’abreuver sur la terre humide.

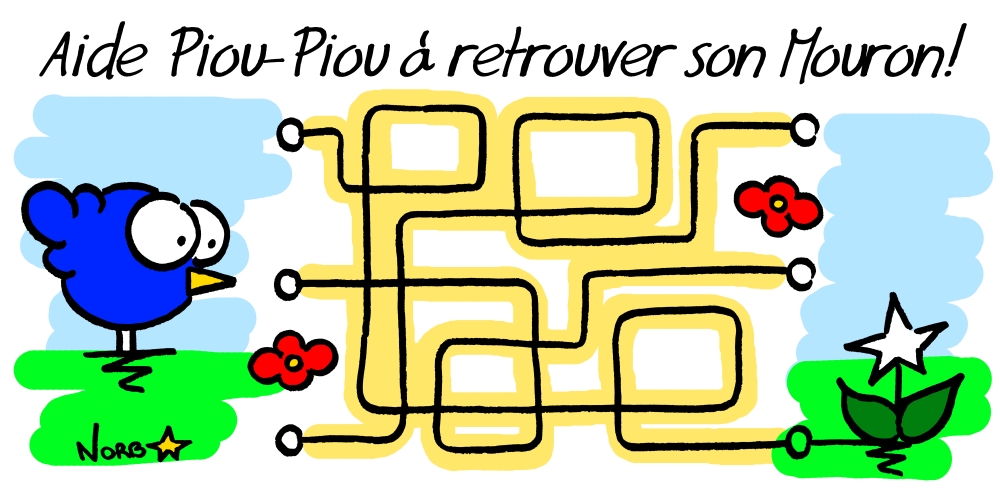

Trois Bel Argus se cachent dans cette colonie de Fer-à-cheval, saurez-vous les retrouver?

- Mais qu’est-ce que c’est que cette matière? Mais c’est de la merde!

- Non, c’est kloug.

(Le père noël est une ordure, Jean-Marie Poiré)

Les mâles apparaissent une dizaine de jours avant les femelles et sont plus abondants qu’elles (règle courante chez les papillons). On peut alors les observer virevolter ensemble, se rassemblant parfois en paquets autour d’excréments ou sur le sol humide qu’ils pompent de leur trompe. On dit qu’ils vont «aux sels minéraux», substances qui amélioreraient leur fécondité! Les femelles sont bien plus discrètes: d’abord par leurs couleurs, leur recto étant brun chocolat, même s’il n’est pas rare qu’elles arborent des suffusions bleues, certaines femelles finissant même pas ressembler à des mâles (on les appelle les «femelles bleues»); ensuite par leur comportement, moins «toutes façades dehors» que leurs géniteurs: elles volent moins, souvent posées dans la végétation basse.

Le Bel Argus peut butiner le nectar des fleurs ou les excréments... Un goût pour le sucré/salé bien à lui!

D’après le lépidoptériste Tristan Lafranchis, les fleurs butinées par le Bel Argus dépendent du sexe et de la période de l’année. Au printemps, les mâles butinent le Fer-à-cheval alors que les femelles préfèrent les fleurs du Lotier corniculé. Durant l’été, le Lotier cette fois-ci intéresse les mâles tandis que les femelles vont siroter une plus large gamme de fleurs…

Au printemps et en été (le Bel Argus ayant deux générations dans le Poitou), la femelle dépose entre 50 et 100 œufs sur les feuilles et les tiges du Fer-à-cheval. Les petites chenilles sont nocturnes. A leur troisième stade, elles sont prises en charge par les fourmis. Cette association chenille/fourmis (la chenille fournissant aux fourmis un miellat en échange de leur protection contre les prédateurs) est courante dans la famille des Lycaenidae à laquelle appartient le Bel Argus: on la nomme «myrmécophilie».

Œuf de Bel Argus au revers d’une foliole de Fer-à-cheval.

Chenille de Bel argus en insolation sur une foliole de Fer-à-cheval. 2 millimètres au plus!

Un autre «petit bleu» virevolte au-dessus des pelouses sèches : le Bleu nacré (Polyommatus coridon). Moins commun que le Bel argus dans nos contrées, il s’en rapproche par son goût pour les mêmes milieux où trône notre Sauvage ainsi que par les mœurs de sa chenille, nocturne et myrmécophile. Il s’en écarte par contre sur deux points: il ne vole qu’en une seule génération estivale (entre juillet et septembre) et son butinage porte plutôt sur les composées, les Sauvages à la mode scabieuses et les lamiacées.

Bleu nacré mâle perché sur une graminée.

Le Fluoré (Colias alfacariensis) est également un habitué des stations de Fer-à-cheval. Il s’agit d’un papillon de taille moyenne qui pilote en Formule 1 et butine en fast-food! Pire: non seulement il ne se laisse pas facilement observer, mais il est de plus confondu avec un de ses cousins, le Soufré (Colias hyale)...

À tel point qu'on ne fit du Fluoré une espèce distincte du Soufré qu’en 1944. Il s’avère qu’il n’est de toute façon pas chose aisée de distinguer les deux espèces dans la nature mais que, pour simplifier, si vous trouvez un de ces papillons jaunes sur une pelouse sèche calcicole, il y a de fortes chances pour que ce soit un Fluoré, le Soufré préférant les champs de trèfles ou de luzernes.

Une fois qu’un mâle a fécondé une femelle, celle-ci pond isolément ses œufs sur les folioles du Fer-à-cheval.

Fluoré femelle sirotant une Dipsacacée, une famille de Sauvages dont certains membres sont très prisés par nombre de papillons pour leur nectar.

Cette exploration du petit monde du Fer-à-cheval s’achève par l’excentrique Zygène transalpine (Zygaena transalpina). Les zygènes sont des papillons diurnes à l’aspect typique: ailes élégantes, d’un noir métallisé constellées de taches généralement rouges, tels des dandys en redingote! Comme de nombreux insectes aux couleurs vives (le rouge notamment), leur aspect est un signal aux prédateurs signifiant: «halte là, je suis toxique!». Si quelques prédateurs n’en pâtissent pas (comme certaines punaises ou araignées), la grande majorité évite ainsi de croquer les zygènes car elles secrètent des alcaloïdes toxiques et du cyanure qui auraient de quoi faire chanter un Requiem aux mantes religieuses, grandes chasseresses d’insectes!

La Zygène transalpine se rencontre en été. Attention, elle peut être vite confondue avec sa cousine, plus commune, la Zygène de la filipendule (Zygaena filipendula)… mais s’en distingue notamment par le somment clair de ses antennes. Comme la plupart de ses consœurs, cette zygène aime butiner certaines Dipsacacées (les fausses jumelles Scabiosa columbaria et Knautia arvensis) et le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), autres locataires des pelouses sèches, ces milieux si riches en surprises floristiques et faunistiques! »

Zygène transalpine: une empoisonneuse en imperméable noir à pois rouges…

Pour aller plus loin:

- Hippocrepis comosa sur Tela-botanica.

- Lotus corniculatus sur Tela-botanica.

- Coronilla minima sur Tela-botanica.

16/04/2017

16/04/2017

Mouron des oiseaux, Poitiers bords de Boivre

Stellaria media (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux ou Maurion en poitevin-saintongeais) appartient aux Caryophyllacea, une famille dont les membres présentent souvent un squelette caractéristique: lorsqu'une fleur apparait au bout d'un rameau, la croissance de ce dernier s'arrête. Deux axes secondaires poussent alors sous la fleur, au bout desquels apparaitront les fleurs suivantes, et ainsi de suite...

Stellaria media est une annuelle qui se resème efficacement (jusqu'à cinq générations peuvent se succéder par an depuis une seule plante). Ses graines ont besoin de lumière pour germer; c'est pourquoi on la voit surgir de toute part dans les potagers dès que le sol est brassé et retourné, les semences remontant à la surface.

Stellaire intermédiaire au printemps, Poitiers bords de Boivre

Ses colonies sont rarement mal considérées: son feuillage lisse et persistant offre un couvert appréciable — et nourricier car elle capte l'azote — pour le sol en hiver (bien qu’annuelle, Stellaria media survit parfois au delà de son premier anniversaire). Ses colonies les plus imposantes peuvent être le signe d'un

sol équilibré et fertile, où les bactéries aérobies assurent une bonne

fonction digestive de la matière organique. Mais n'en faites pas un credo absolu: la Sauvage sait aussi se contenter de parcelles moins classieuses, voir d'un simple trottoir!

Stellaria media fleurit toute l'année durant, en dehors des périodes de gel. Ses petites fleurs blanches présentent cinq pétales entièrement échancrés, à tel point qu'elles semblent composer une étoile à dix branches: Stella est l'«étoile» en latin.

Fleurs de la Stellaire intermédiaire: 5 pétales entièrement échancrés plus courts que les 5 sépales, 3 à 5 étamines autour de 3 styles (contre 5 styles pour la plupart des Céraistes).

Par coquetterie sans doute, la tige est parcourue d'une seule ligne de poils qui passe d'un côté à un autre à chaque nœud; assurément un bon moyen de ne pas confondre la belle avec les nombreux Céraistes (Cerastium sp), d'autres Sauvages du clan Caryophyllacea aux fleurs blanches et aux allures similaires (du moins de loin).

Tige de la Stellaire intermédiaire: une ligne de poil bien caractéristique.

La Stellaire intermédiaire est une Sauvage au visage familier. Il existe pourtant d'autres taxons plus confidentiels qui devraient nous inciter à vérifier deux fois son identité lorsqu'on la croise: à commencer par la Grande Stellaire (Stellaria negleta), une sœur jumelle probablement confondue la plupart du temps avec la Stellaire intermédiaire, d'où le peu de données dont on dispose quant à sa répartition. Elle se distingue par sa grande taille, ses pétales égalant ou dépassant les sépales et sa dizaine d'étamines (l'observation à la loupe binoculaire des semences est un critère plus fiable, mais délicat sur le terrain). En second lieu, la Stellaire pâle (Stellaria pallida) qui affectionne les sols pauvres et secs (avec une répartition essentiellement méditerranéenne): nettement plus petite que la Stellaire intermédiaire, la Stellaire pâle présente des fleurs fermées, généralement dépourvues de pétales, ou avec des pétales minuscules. En botanique, rien n'est jamais définitivement simple, mais c'est là que réside le jeu et surtout le plaisir!

C’qui est embêtant dans les oiseaux c’est le bec.

(Bernie, Albert Dupontel)

Les graines que Stella media produit en grande quantité (2.000 à 20.000 graines par pieds!) dans ses capsules sont appréciées des volatiles, d'où son surnom de «Mouron des oiseaux». En réalité, pas besoin d'avoir un bec et des ailes pour apprécier la belle: Stella media est une célèbre comestible, crue ou cuite, riche en calcium, silice, magnésium et vitamine C. Jadis, c'est la corporation des marchands de Mouron qui se chargeait d'aller cueillir la Sauvage pour la vendre sur les marchés en criant «Du mouron pour les p’tits oiseaux, un sou la botte!» (je vous recommande vivement la lecture de l'article haut en couleur du site France Pittoresque: Chasseurs de plantes des environs de Paris).

Feuilles ovales de la Stellaire intermédiaires, longuement pétiolées à la base, sessiles en haut des tiges, bonnes pour la salade!

Au Japon, la tradition fête les «sept herbes» au début du mois de janvier. Ce jour (Nanakusa-no-sekku) célèbre le retour de la végétation et le printemps à venir. Les japonais partagent en famille un gruau de riz accompagné des pousses de sept herbes sauvages, notre Mouron des oiseaux faisant partie du lot. Si le mélange est aujourd'hui vendu en sachet dans les supermarchés, il convenait autrefois de hacher sa récolte tout en chantant une comptine: «Avant que les oiseaux du continent s'envolent vers le Japon, je hache les sept herbes...». Bonne idée: mangeons le Mouron avant que les oiseaux ne le mangent!

Attention si vous partez en quête d'un casse-croute nippon à travers le jardin: prenez garde à un dernier piège, le Mouron rouge (Anagallis arvensis), un faux cousin légèrement toxique, présente des parties aériennes proches du Mouron des oiseaux hors floraison (les fleurs vermeilles du Mouron rouge signalant facilement la traitresse à maturité). En l'absence de fleurs, les petits points bruns sous les feuilles du Mouron rouge peuvent nous aider à identifier la Sauvage impropre à la consommation, et d'éviter de se faire du mouron intestinal!

Sous les feuilles du Mouron rouge (Anagallis arvensis)

Pour aller plus loin:

- Des idées recettes autour du Mouron des oiseaux sur le blog Sauvagement-bon

- Le Mouron des oiseaux à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Stellaria media: identification assistée par ordinateur

- Stellaria media sur Tela-botanica

- Stellaria negleta sur Tela-botanica

- Stellaria pallida sur Tela-botanica

Stellaire aquatique (Myosoton aquaticum), une Caryophyllacée des zones humides qui se distingue de la Stellaire intermédiaire de par ses grandes feuilles ovales et pointues (2 à 8 cm) et ses grandes fleurs (15 mm) à 10 étamines.

30/03/2017

30/03/2017

Lathrée écailleuse, Poitiers bords de Boivre

Lathraea squamaria (Lathrée écailleuse ou Clandestine écailleuse) appartient au clan Orobanchaceae dans les classifications récentes (anciennement Scrophulariaceae), au côté des nombreuses Orobanches, des Sauvages qui parasitent d'autre plantes, souvent de manière spécifique (à chaque Orobanche sa victime de prédilection). Autant de plantes dépourvues de chlorophylle et aux silhouettes quelque peu... Extra-terrestres!

- Une chose s'est collée à sa figure.

- Quoi exactement?

- Un organisme...

(Alien, le huitième passager, Ridley Scott)

La Lathrée écailleuse plante généralement ses suçoirs sur les racines du Noisetier commun (Corylus avellana), des Ormes (Ulmus sp), de l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ou du Lierre grimpant (Hedera helix). Mais notre Sauvage ratisse large et peut parasiter d'autres espèces (Épicéa commun, Peuplier tremble, Hêtres, Chênes, Noyers et même la Vigne selon certains auteurs...). On la rencontrera dans les milieux respectifs de ses hôtes, avec une nette préférence pour les sols ombragés, frais et humides. Ses tiges, ses écailles (en réalité des feuilles spécialisées dans la mise en réserve ou l'évacuation des substances qu'elle puise) et ses suçoirs sont invisibles au regards. Sous des allures étranges et sommaires en surface, Lathraea squamaria dissimule sous terre des organes imposants et complexes; elle tire d'ailleurs son nom du grec lathraïos signifiant «caché».

Tiges blanches, «feuilles» écailleuses et suçoirs de la Lathrée écailleuse: sous terre, personne ne vous entend crier!

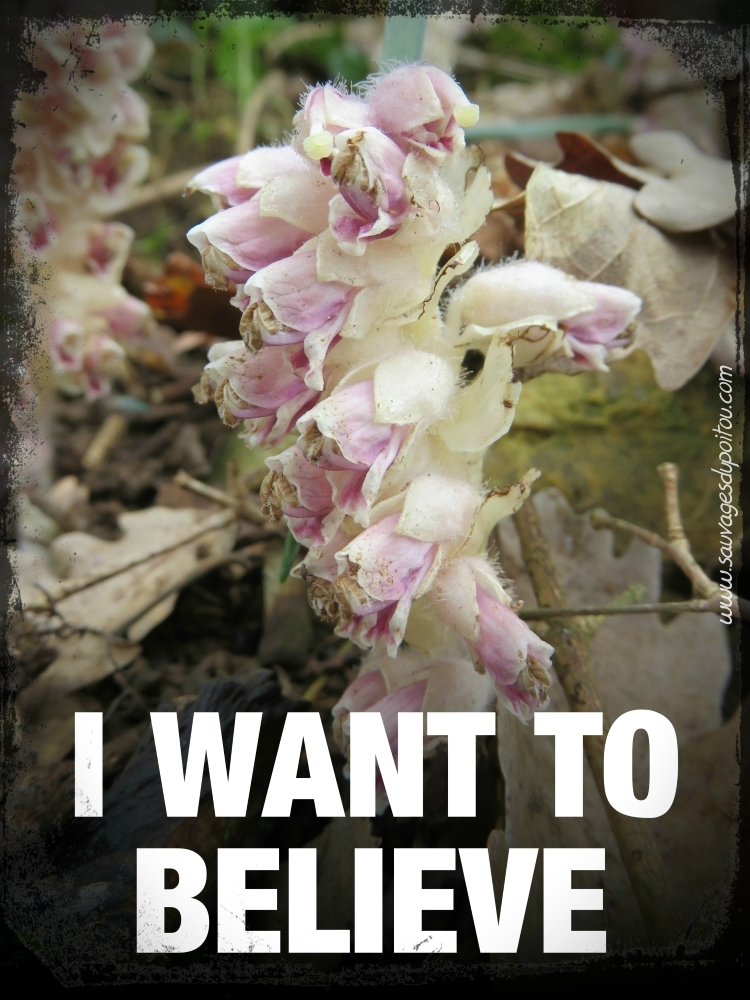

Au printemps, les rhizomes de Lathraea squamaria produisent (parfois) des fleurs aériennes blanchâtres ou rosées, disposés en épis compacts et recourbés, toutes du même côté. Si l'identification de la plupart de Orobanchacées requiert des compétences aiguisées en botanique alien, les fleurs de notre Lathrée sont caractéristiques et plutôt faciles à reconnaître.

Fleurs en épis de la Lathrée écailleuse: un calice velu en cloche d'où dépasse une corolle à deux lèvres... Une Sauvage à nulle autre pareille.

Lathrée écailleuse au printemps, Biard (86) bords de Boivre

Très loin des vagues d'invasion extra-terrestre chères aux romans de science-fiction, Lathraea squamaria se fait en réalité rare dans le pays (la faute à sa discrétion?). Considérée comme une espèce déterminante en Charente, en Charente-Maritime et en Vienne (elle est à priori absente en en Deux-Sèvres), la Sauvage est placée sous divers statuts de protection dans de nombreuses autres départements.

C'est la première fois qu'on rencontre une telle espèce... Il faut le ramener et l'étudier!

(Alien, le huitième passager, Ridley Scott)

Car malgré son statut d'alien, le développement des rares colonies de Lathrea squamaria s'avère plutôt lent et laborieux. La Sauvage ne cause d'ailleurs guère de dommages à ses hôtes. Elle se contente de besoins modestes la plus grande partie de l'année, attendant la montée de sève printanière de l’arbre pour tenter de fleurir et fructifier. Au bout du compte, là où on observe la Sauvage, les hôtes ne semble en rien affaiblis par rapport aux arbres ou arbustes voisins. Alors si vous croisez la Lathrée écailleuse sur votre chemin, n'oubliez pas d’immortaliser l'extraordinaire rencontre en photo... Car en botanique comme en ufologie, seules importent les preuves!

Pour aller plus loin:

- Lathraea squamaria sur Tela-botanica

Rencontre du troisième type avec un autre vampire (parasite) à floraison printanière, la Lathrée clandestine (Lathrea clandestina), localisée dans l'ouest de la France. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment "Dead man's fingers" (les doigts de cadavre), car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!