19/03/2017

19/03/2017

Anémone sylvie, Persac (86)

Anemone nemorosa (Anémone sylvie ou Anémone des bois) appartient au clan éclectique Ranunculaceae, dont la plupart des membres sont toxiques et recherchent la proximité de l'eau (rena est la «grenouille en latin). Anemone nemorosa n'échappe guère aux traditions familiales: sa consommation est proscrite pour l'homme comme pour les animaux, sa sève fraîche pouvant même provoquer des dermites de contact... On raconte que les habitants du Kamtschatka (Russie) badigeonnaient leurs flèches avec le suc extrait de ses racines pour les rendre mortelles!

Elle vit avec la forêt et mourra avec elle.

(Princesse Mononoké, Hayao Miyazaki)

Si l'Anémone des bois ne cherche pas à avoir les pieds dans l'eau, elle colonise les terres toujours fraiches des sous bois de feuillus. Rappelons au passage que le prénom Sylvie qu'on attribue à la Sauvage trouve ses origines dans le latin silva, la «forêt».

Les fleurs de l'Anémone des bois bardées d'étamines, comme de coutume chez les Renonculacées.

Forestière oblige, l'Anémone des bois programme sa floraison tôt dans l'année, dès le mois de mars: il s'agit de profiter des premiers rayons de soleil avant que le milieu ne se ferme avec le retour du feuillage des grands arbres. Histoire de ne pas perdre un photon, ses fleurs blanches suivent la course du soleil tout au long de la journée, un excellent moyen pour réfléchir la lumière et aguicher les premiers butineurs. Ces derniers ne sont pas légions et la Sauvage doit se contenter de syrphes ou de minuscules coléoptères, d'autant plus que ses fleurs dénuées de nectar n'attirent guère les abeilles et les bourdons affamés au sortir de l'hiver.

Sous chaque fleur de l'Anémone des bois, un trio de folioles palmatisequées.

A l'image de sa meilleure copine, la Petite Pervenche (Vinca minor), l'Anémone des bois est capable d'occuper d'imposantes parcelles. Ses colonies les plus importantes attestent de l'ancienneté de la forêt (sa souche traçante croît de 2 à 3 centimètres par an). Ses fleurs se déplacent au fur et à mesure de l'avancée de son rhizome, n'apparaissant pas au même endroit d'une année sur l'autre... Qui a dit que l'immobilité est une caractéristique du monde végétal?

Colonie d'Anémone des bois, Persac (86)

Le bon bois a toujours des fourmis!

(Proverbe camerounais)

Les fruits de l'Anémone des bois sont de petits akènes poilus regroupés au bout d'une tige recourbée. Surplombés d'un appendice huileux (l'élaiosome), les fruits appâtent les fourmis qui entrainent les générations futures vers de nouveaux horizons et de nouvelles aventures forestières (myrmécochorie).

Pour aller plus loin:

- Anemone nemorosa sur Tela-botanica

- Anemone nemorosa: identification assistée par ordinateur

- Isopyrum thalictroides sur Tela-botanica

Isopyre faux-pigamon, Biard bords de Boivre

09/03/2017

09/03/2017

Drave de printemps, Poitiers quartier Chilvert

Draba verna (Drave de printemps) appartient à la famille Brassicaceae (ex Crucifères), dont les membres présentent des fleurs à quatre pétales «en croix». En la croisant sur le trottoir, on pensera immédiatement à ses sœurs les plus urbaines: Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), Capselle bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris) ou Arabette des dames (Arabidopsis thaliana)...

- À quand le printemps a votre avis?

- Je le prédis pour le 21 Mars.

- Ha ha, oui, ça serait chouette!

(Un Jour sans fin, Harold Ramis)

Draba verna est aux vieux murs, aux pelouses rases et aux trottoirs ce que les hirondelles sont au ciel: l'annonciatrice du retour du printemps. Ses grappes de fleurs éphémères s'observent entre la fin de l'hiver et le mois d'avril. Mais cette prophète des beaux jours reste bien discrète et on risque fort de lui marcher dessus avant que de l'entendre: Draba verna est une des Sauvages les plus précoces de nos villes, mais aussi une des plus petites (une dizaine de centimètres pour les spécimens les plus costauds)!

Drave party sur les gravillons ! (Drave de Printemps, Poitiers bords de Boivre)

Un examen superficiel pourrait laisser penser que les minuscules fleurs blanches de Draba verna affichent huit pétales. Il n'en est rien: la Sauvage fait honneur aux armoiries de son clan en brandissant quatre pétales seulement, mais si profondément échancrés qu'ils semblent doublés. Reste à attendre une éclaircie pour observer ses atouts, les fleurs ne s'ouvrant qu'en présence d'un ciel lumineux et sans nuages.

Fruits ovales et fleurs de la Drave de Printemps: 4 pétales profondément échancrés, 6 étamines autour du pistil au centre.

Draba verna réserve souvent des surprises à ses observateurs. Polymorphe, la belle présente des variations (pilosité, taille des fleurs...) d'une localité à une autre, pouvant laisser croire aux botanistes les plus aguerris qu'ils viennent peut-être de dénicher le Saint Graal du macadam: une nouvelle espèce! Le piège est redoutable même sous les microscopes, certaines populations pouvant afficher leurs différences jusque dans le décompte de leurs chromosomes.

Feuilles spatulées de la Drave de printemps en rosette (jamais de feuilles caulinaires).

Il faut dire que la Sauvage dispose de peu de temps pour tenter de se reproduire, l'univers minéral qu'elle fréquente devenant un enfer aride dès la fin de sa première saison. Annuelle trop précoce pour pouvoir compter sur les butineurs, Draba verna est une Sauvages autogame qui assure toute seule sa pollinisation en un temps record (la plante est capable de se féconder elle même). Ses parties aériennes disparaitront complètement avant l'arrivée de l'été.

La variabilité de ses populations repose plus sur d'éventuelles mutations que sur le brassage génétique entre individus, ce qui peut expliquer pourquoi ses populations semblent «fixer» localement leurs spécificités avec le temps, telles de nouvelles espèces (les mutations pertinentes vis-à-vis du milieu risquant moins de se diluer au fil des générations que dans le jeu des croisements).

La mutation, c’est la clé de notre évolution. C’est elle qui nous a mené de l’état de simple cellule à l’espèce dominante sur notre planète!

(X-Men, Bryan Singe)

Alexis Jordan, botaniste lyonnais du 19ème siècle, collectionna dans son jardin des spécimens de Draba verna issus d'horizons variés. Après 30 années de culture, il dénombrait pas moins de 200 groupes différents pouvant répondre à la définition d’espèce (des groupes d'individus interféconds entre eux et morphologiquement proche mais peu enclins à se reproduire avec les membres des autres groupes). Nul doute que la Sauvage n'a pas fini d'alimenter les débats universitaires et botaniques.

Mais plutôt que de couper les tiges en quatre, retenons que chaque plante est unique et mérite qu'on lui prête notre attention!

Les fruits (siliques courtes ou «silicules») de la Drave de printemps, guère plus impressionnants que les capsules d'une mousse! Le vent se chargera de disperser les minuscules graines...

Malgré sa discrétion, Draba verna est bien présente sur les cinq continents habités. Nommée Whitlowgrass par les anglophones à cause des adorables tapis formés par ses colonies (littéralement «la petite herbe blanche»), la Sauvage chante le printemps dans toutes les langues, tout autour du globe.

Une autre Drave qui fréquente les lieux secs, les rochers et les trottoirs, la Drave des murailles (Draba muralis). Elle se distingue avec ses feuilles dentées, les caulinaires embrassant la tige avec leurs oreillettes arrondies.

Pour aller plus loin:

- Draba verna: identification assistée par ordinateur

- Draba verna sur Tela-botanica

- La théorie de la mutation et les travaux d'Alexis Jordan par Hector Lebrun

- Draba muralis sur Tela-Botanica

Drave de Printemps représentée à l'échelle par Marie Corneille, artiste et botaniste des Deux-Sèvres (1889)... Un travail de fourmi! Une planche dénichée parmi les trésors du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers.

20/02/2017

20/02/2017

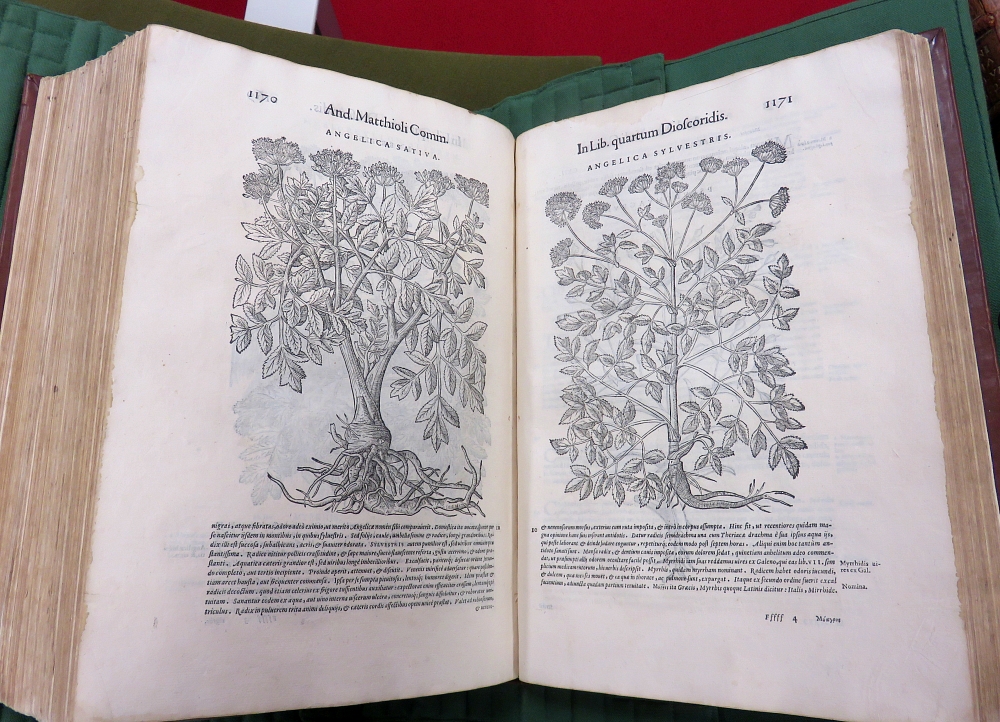

Divines Angéliques d'après Matthiole (1565)

En plein cœur de février, plusieurs botanistes se retrouvent sur le campus de Poitiers... Une Sauvage précoce et rare aurait-elle été repérée près d'un parking? Pas vraiment, même si les capitules discrets du Senecio vulgaris, solitaires et banals en cette saison, suffisent à leur ravissement. C'est un tout autre genre de trésors, faits d'encre et de papier, qui attirent ces passionnés de nature: Anne-Sophie Traineau-Durozoy, conservatrice du Fonds ancien de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, ouvre les portes de sa caverne aux merveilles pour présenter plusieurs grimoires botaniques, sélectionnés parmi les 40.000 ouvrages qui reposent sur les rayonnages.

Tous les murs étaient couverts d’étagères, et toutes les étagères chargées de livres. Et les livres étaient tous, ou presque, des livres anciens, des livres de magie!

(Jonathan Strange et Mr Norrell, Susanna Clarke)

Anne-Sophie Traineau-Durozoy enclenche la machine à remonter le temps en propulsant ses invités dans la première moitié du 16ème siècle. En ce temps, les auteurs naturalistes cherchent avant tout à copier, collecter et compiler le savoir des anciens, à commencer par ceux de Théophraste et Dioscoride, aux origines grecques de la botanique et de la phytothérapie. Dans un élan d'audace, les auteurs du 16ème se risquent parfois à compléter de leur propre observations les textes fondateurs, sans chercher à critiquer ou à réinventer l'approche. Les imprimés les plus anciens présentés ce jour là restent impénétrables: rédigés en latin et non illustrés, ils passent respectueusement de main en main, inspirant peu de commentaires...

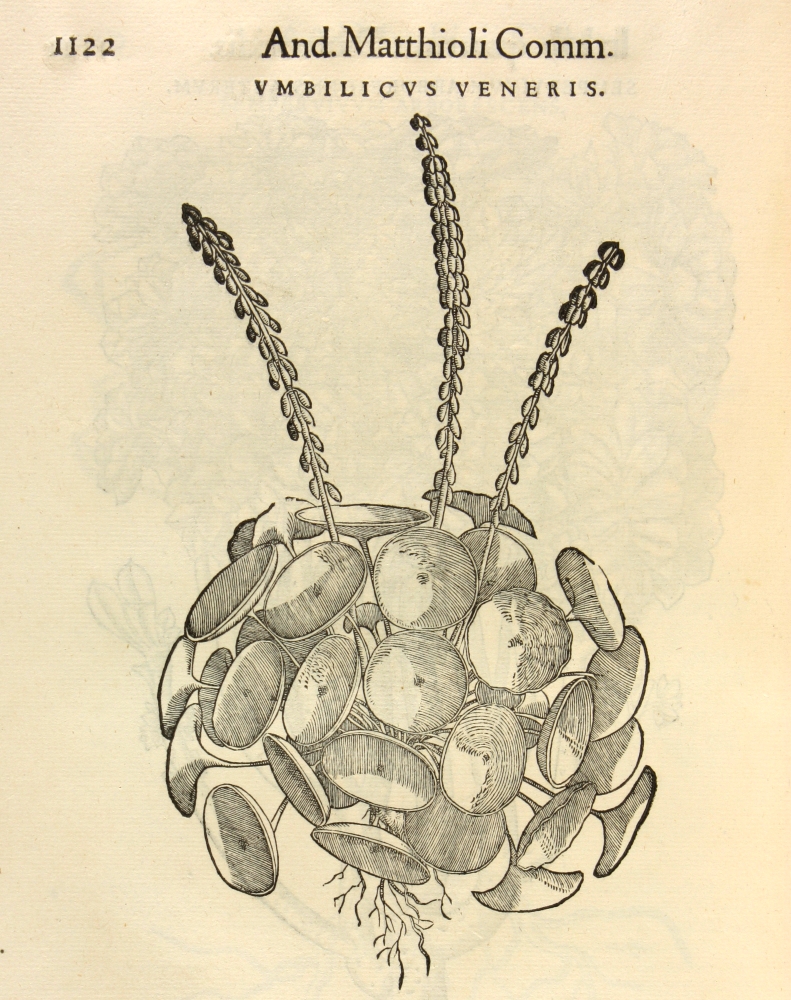

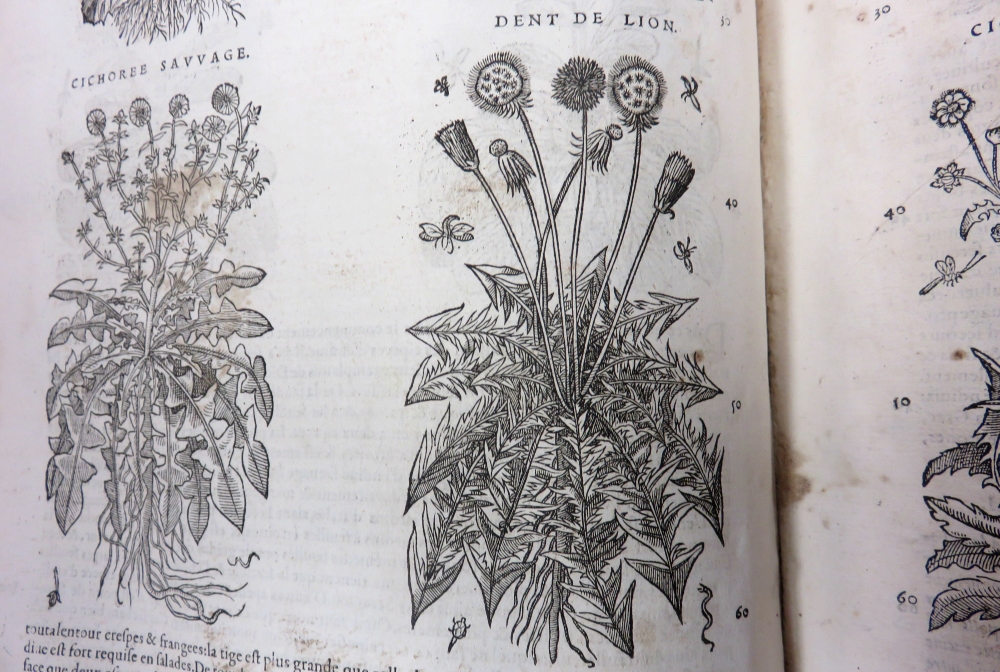

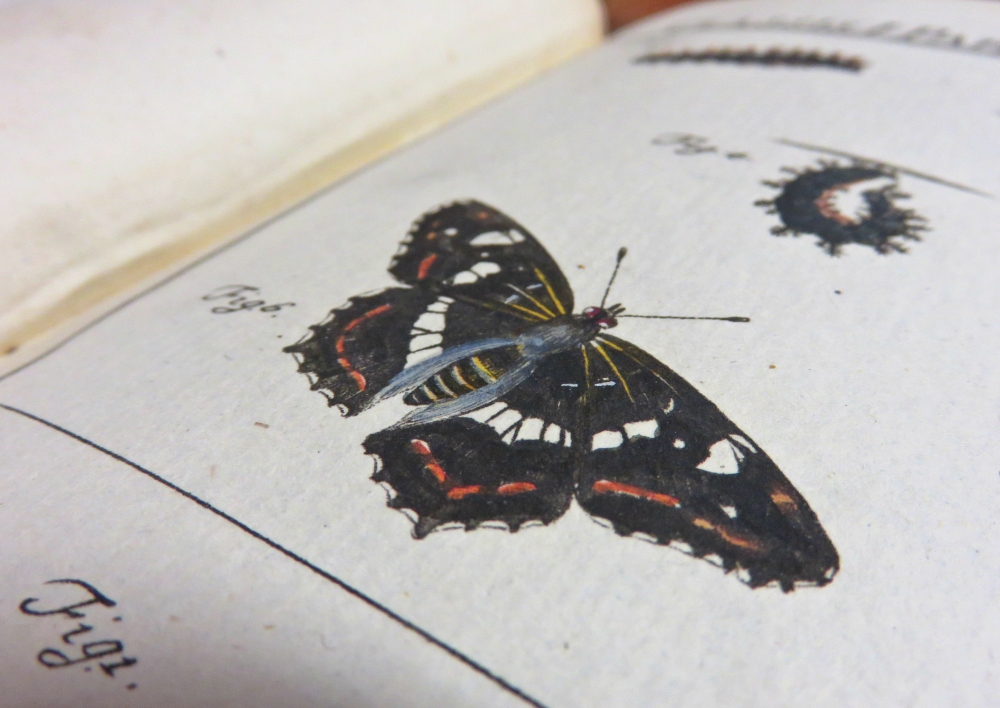

Les premières gravures marquantes de cette visite guidée surgissent d'ouvrages rédigés par le botaniste italien Pierre André Matthiole («Commentaires de M. Pierre-Andre Matthiole, medecin senois, sur les six livres de P. Dioscoride», 1565 et 1566). Au 16ème siècle, les illustrateurs cherchent à produire un travail esthétique et pragmatique (fleurs et fruits peuvent apparaitre simultanément sur un même spécimen) plutôt qu'une reproduction fidèle de la réalité. La technique de la gravure sur bois impose un trait épais. Au bout du compte, les dessins semblent un brin fantastiques, dignes d'un comic strip anachronique: loin de paraître vieillottes, les vignettes semblent au contraire sortir d'une bande dessinée contemporaine!

L'incroyable Nombril-de-Vénus (Umbilicus rupestris) version Matthiole (1565), un sérieux prétendant pour le Fauve d'Or du festival d'Angoulème?

L'illustrateur des ouvrages de Matthiole s'autorise une autre fantaisie: chaque plante est escortée d'une joyeuse farandole d'insectes virevoltant. Les tableaux respirent la vie, loin des planches froides que la rigueur anatomique encouragera les siècles suivants.

Le Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) et autres Astéracées version Matthiole (1566), un coup de crayon qui fleure bon la biodiversité!

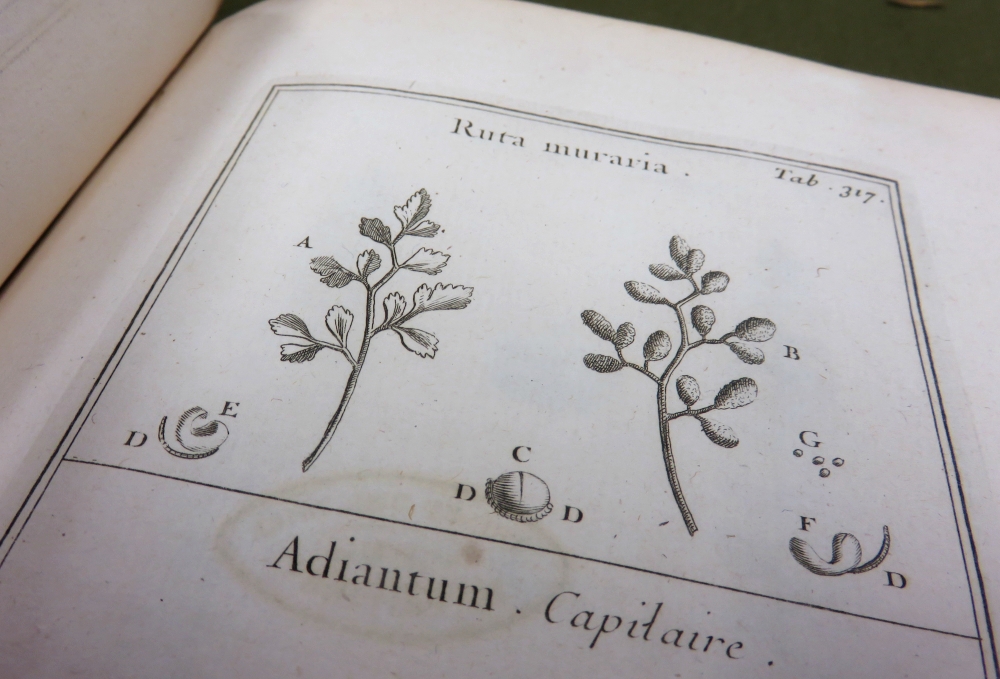

Bien sûr, toute science requiert rigueur et précision. Dès le 17ème siècle, les illustrations gagnent en netteté: la gravure sur cuivre l'emporte sur le bois, les traits s'affinent. Les artistes cherchent à traduire le réel. Le détail est roi, le microscope vient d'ailleurs de faire son apparition dans les laboratoires. C'est une période cruciale et féconde dans l'approche naturaliste: fini le «copier/coller», on révise et on critique les textes fondateurs mâchés et remâchés. A ce point, tout reste à (ré)inventer, à l'image du botaniste français Joseph Pitton de Tournefort qui sème les premières graines de la classification binominale dans ses ouvrages (un nom de genre et un nom d’espèce pour chaque plante).

Rue des murailles (Ruta muraria) dans «Institutiones rei herbariae» de Joseph Pitton de Tournefort (1719)... Un trait précis qui n'incite pas franchement à la rigolade!

Le monde s'ouvre, les explorateurs ramènent de leurs voyages en terra incognita des plantes et des bestiaires fantastiques. C'est l'époque des cabinets de curiosités; les sciences sont à la mode, des Jardins du Rois jusqu'aux diners mondains. Cet incroyable barnum raisonne jusque dans les ouvrages botaniques où se croisent plantes banales et exotiques, pissenlits et ananas! Cette curiosité insatiable se prolonge au 18ème, siècle éclairé et encyclopédique s'il en est un. L'effort de vulgarisation permet au plus grand nombre de s'initier aux joies de l'herborisation. Les noms vernaculaires (français) complètent les noms latins dans les flores. Les gravures, toujours plus fines et coloriées à la main, sont éblouissantes, à l'image des lichens de l'ouvrage du botaniste allemand Georg-Franz Hoffmann (1790-1801) qui semblent incrustés à même le papier.

Apothécies en trompe l’œil de lichens dans «Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnaei quae lichenes dicuntur» de Georg-Franz Hoffmann (1790-1801)

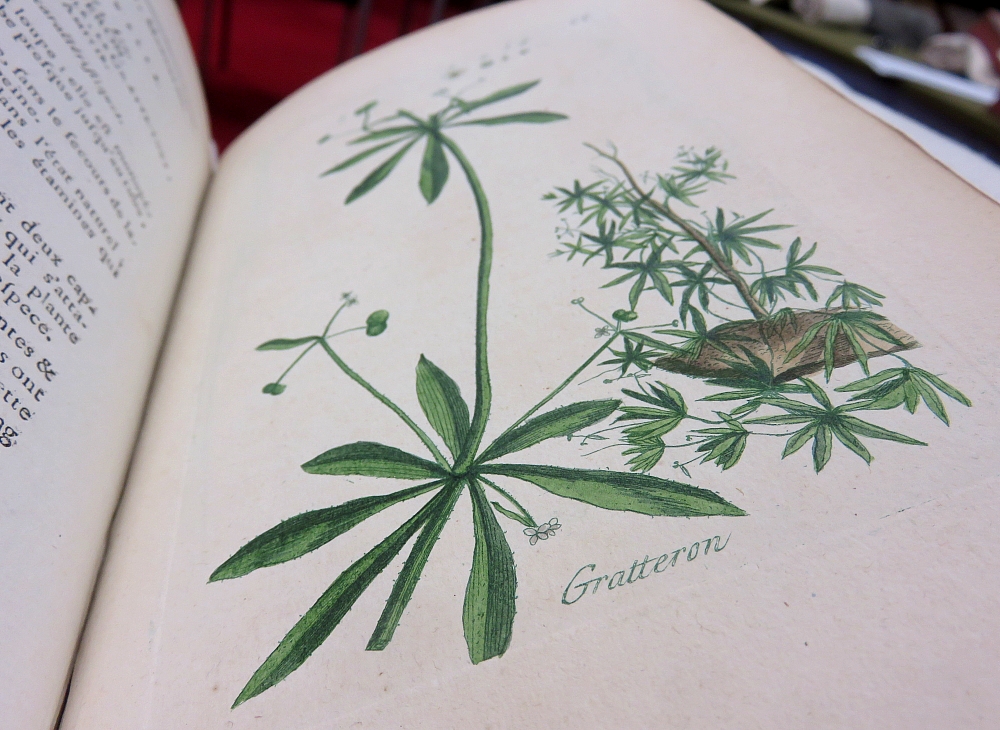

«Flora Parisiensis» (1776-1783) du botaniste français Pierre Bulliard est un bon exemple du mariage réussit entre rigueur scientifique et excellence artistique. Le scientifique étudia l'art de l'illustration naturaliste auprès de François Nicolas Martinet, l'auteur des gravures des ouvrage du comte de Buffon, intendant des jardins du roi. Les dessins de Bulliard attrapent l’œil comme un Gaillet grateron accroche un bas de pantalon!

Gaillet Grateron (Galium aparine) dans «Flora Parisiensis» de Pierre Bulliard (1776-1783)

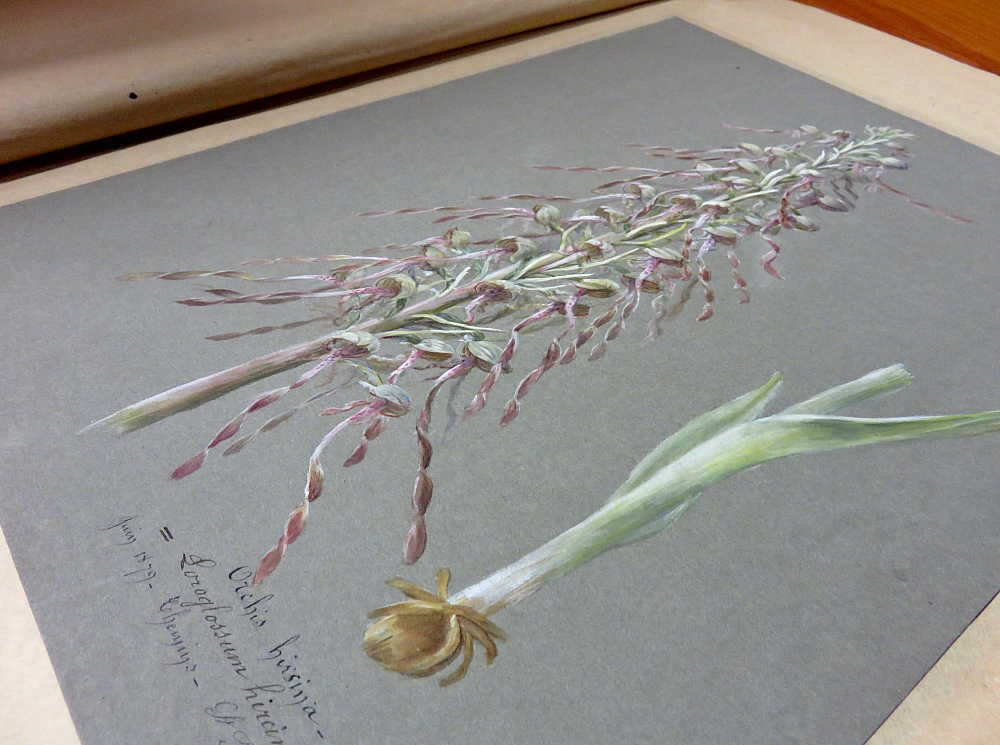

En guise de conclusion, Anne-Sophie Traineau-Durozoy propose à ses invités d'ouvrir un dernier coffre à trésor. Le Fonds Ancien de la Bibliothèque universitaire de Poitiers détient une collection d'aquarelles inédites signées Marie Corneille, une naturaliste locale de la fin du 19ème siècle dont on ne sait rien. Dès les premières planches, je pense aux propos du botaniste français Francis Hallé:

«Il me semble indispensable d'aller à la rencontre de chaque plante en prenant le temps de la regarder, un crayon à la main. Aucune photographie ne peut remplacer cette lenteur nécessaire, cette intimité avec ce qu'on dessine.»

Le travail de Marie Corneille atteste de son sens de l'observation, de son expertise, de sa patience et de son goût de la nature. Chaque page arrache des soupirs admiratifs aux botanistes qui s'amusent à identifier les spécimens d'après peintures, tant ils semblent frais et bien vivants!

Dominique Provost, Fabien Zunino, Yves Baron... La fine fleure de la botanique poitevine découvre les œuvres de Marie Corneille, illustre artiste, botaniste... Et inconnue!

- On m’avait dit, monsieur, que votre bibliothèque était une des merveilles du monde moderne. Toutefois, je ne l’imaginais pas à moitié aussi fournie.Ce court aperçu est loin de citer l'ensemble des ouvrages présentés lors de cette rencontre. La salle de lecture du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers est ouverte à tous et gratuite: libre à vous d'aller toucher, sentir et contempler l'ensemble de ces vénérables grimoires, témoins de la grande aventure botanique à travers les siècles.

(Jonathan Strange et Mr Norrell, Susanna Clarke)

Pour aller plus loin:

- Site du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers

- «Institutiones rei herbariae» de Joseph Pitton de Tournefort sur Gallica (BNF)

- Ouvrages de Georg-Franz Hoffmann consultables en ligne

- «Flora Parisiensis» de Pierre Bulliard sur Gallica (BNF)

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) par Marie Corneille, 1879 à Saint-Florent (79)