20/07/2017

20/07/2017

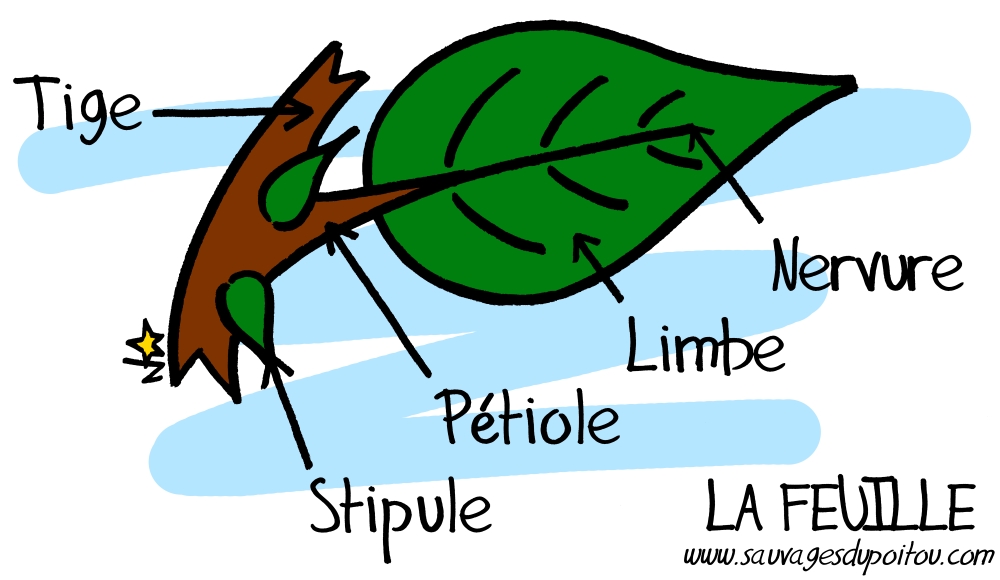

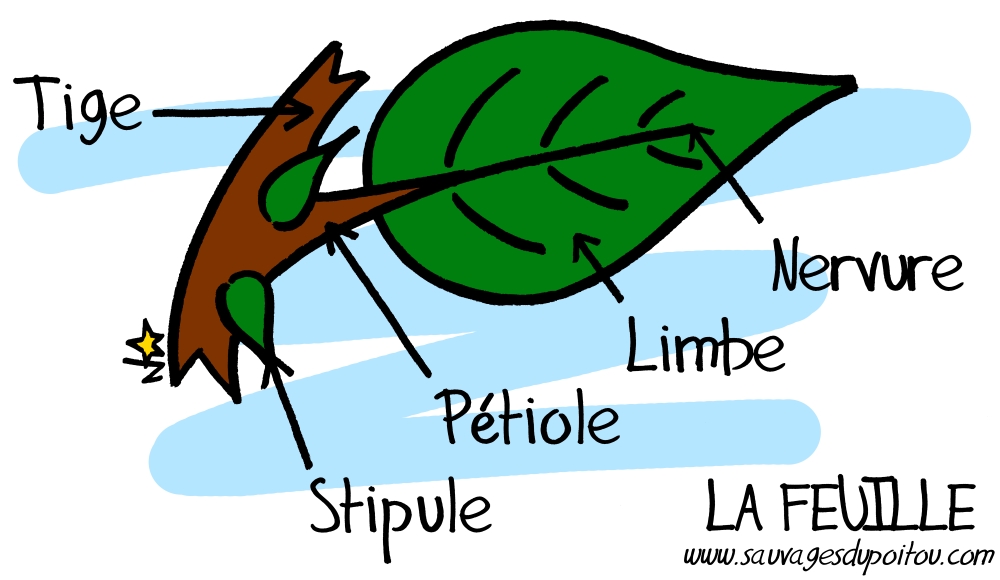

Cet article fait suite au premier billet consacré aux mots de la botanique, «décrire les feuilles (1)». Nous avions, en première exploration, découvert le vocabulaire rocambolesque relatif aux feuilles simples. Pour rappel, une feuille se présente ainsi à nos yeux:

Regardons maintenant le dessin des nervures qui parcourent le limbe: on appelle nervure principale la nervure qui prolonge le pétiole (c'est généralement la plus épaisse). Les nervures qui s'y rattachent sont les nervures secondaires, celles qui se rattachent à ces dernières les nervures tertiaires, etc. Un peu comme un grand fleuve, ses rivières et leurs petits affluents! La comparaison est intéressante, car chez une plante, la sève élaborée (issue de la photosynthèse) prend sa source au niveau des feuilles avant de s'écouler vers le reste de la plante (à l'inverse de la sève brute qui prend sa source dans les racines pour monter vers la plante et les feuilles).

La géographie, c'est quand même plus simple avec une carte épinglée au mur!

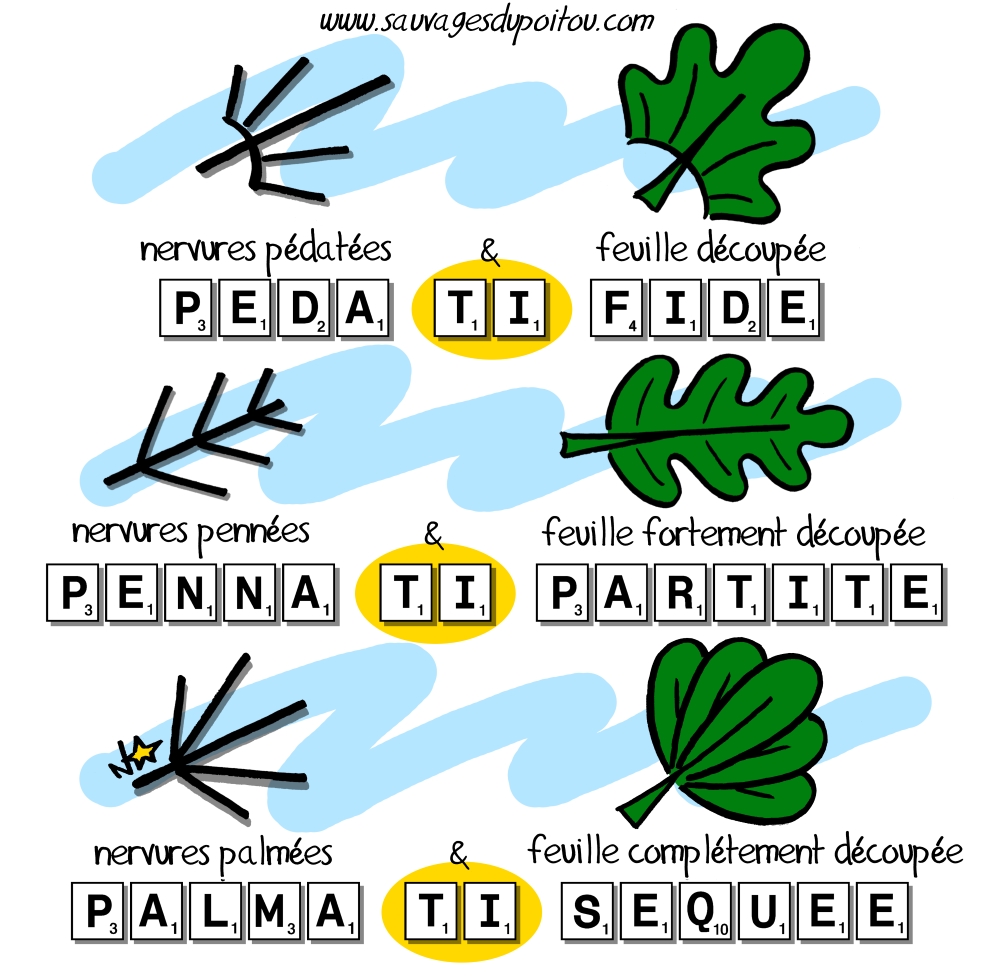

Pennées: nervures secondaires opposées deux par deux, de chaque côté d'un axe (comme des arrêtes de poisson).

Palmées: nervures primaires bifurquant depuis un seul point, comme les doigts autour de la paume de la main.

Pédalées: deux nervures principales divergent depuis le bout du pétiole.

Parallèles: nervures orientées dans l'axe de la feuille, sans intersection.

Arquées: nervures secondaires arquées vers le sommet de la feuille.

Réticulées: nervures formant un réseau complexe.

Apprenez-moi des gros mots justement, c'est important les gros mots quand on découvre une langue!(Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon)

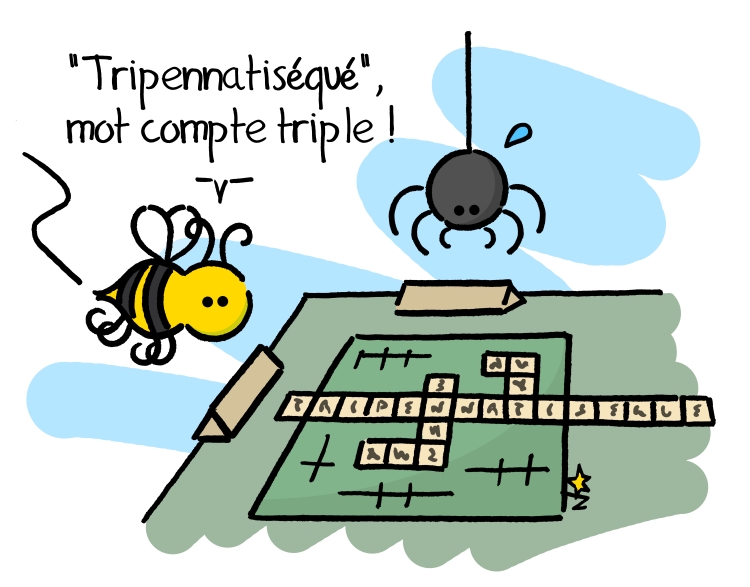

Penna...: nervures pennées.La fin du mot décrit la nature et/ou l'amplitude du découpage de la feuille:

Palma...: nervures palmées.

Péda...: nervures pédalées.

...lobée: feuille doucement lobée.On pourrait imaginer par exemple lors d’une partie de Scrabble :

...fide: feuille découpée (environ jusqu'à la moitié du limbe).

...partite: feuille fortement découpée (au-delà de la moitié du limbe).

...sequée: feuille découpée jusqu'à la nervure principale (ou quasiment).

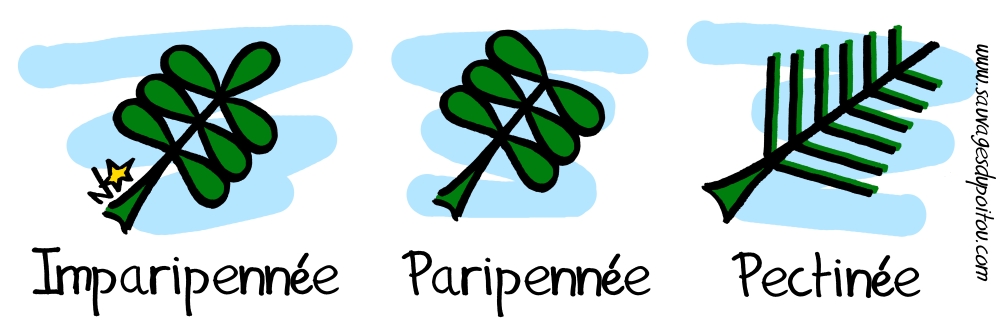

Composée imparipennée : pennée et composée d'un nombre de folioles impair (présence d'une foliole au sommet).

Composée paripennée : pennée et composée d'un nombre de folioles pair (absence de foliole au sommet).

Composée pectinée : composée de fines lamelles disposées de part et d'autre de l'axe (comme un peigne).

Composée palmée : composée de plusieurs folioles partant en éventail depuis le sommet du pétiole.

Composée trifoliée : composée de trois folioles (comme le célèbre Trèfle).

Composée pédalée : chaque foliole semble rattachée au petit pétiole (le pétiolule) de la foliole précédente.

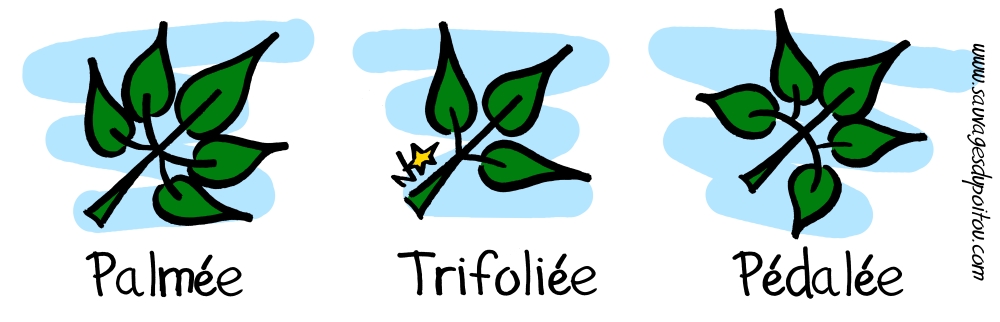

Ce n'est pas tout: une feuille composée pennée, dont chaque partie (ou foliole) est elle même composée de plusieurs petites parties (les foliolules), est dite bipennée (elle est pennée deux fois)... Et si les foliolules sont eux même composées? La feuille est tripennée!

Comment savoir s'il l'on observe plusieurs feuilles simples ou une seule feuille composée? C'est la présence ou non d'un bourgeon axillaire au point de jonction entre le pétiole et la tige qui peut nous renseigner (munissez vous d'une loupe). Si on trouve un bourgeon à la base de chaque feuille, il s'agit de plusieurs feuilles simples. Si pour plusieurs limbes distincts, on ne trouve qu'un seul bourgeon, c'est une seule et unique feuille composée.

Pourquoi certaines Sauvages arborent-elles des feuilles ainsi découpées ? Les plantes aux feuilles fortement divisées laissent passer un maximum de lumière vers les étages inférieurs de leur feuillage. Une stratégie d’autant plus pertinente que rien n’est laissé au hasard, la disposition des feuilles sur la tige étant savamment orchestrée, comme nous le verrons dans l'article consacré à la phyllotaxie.

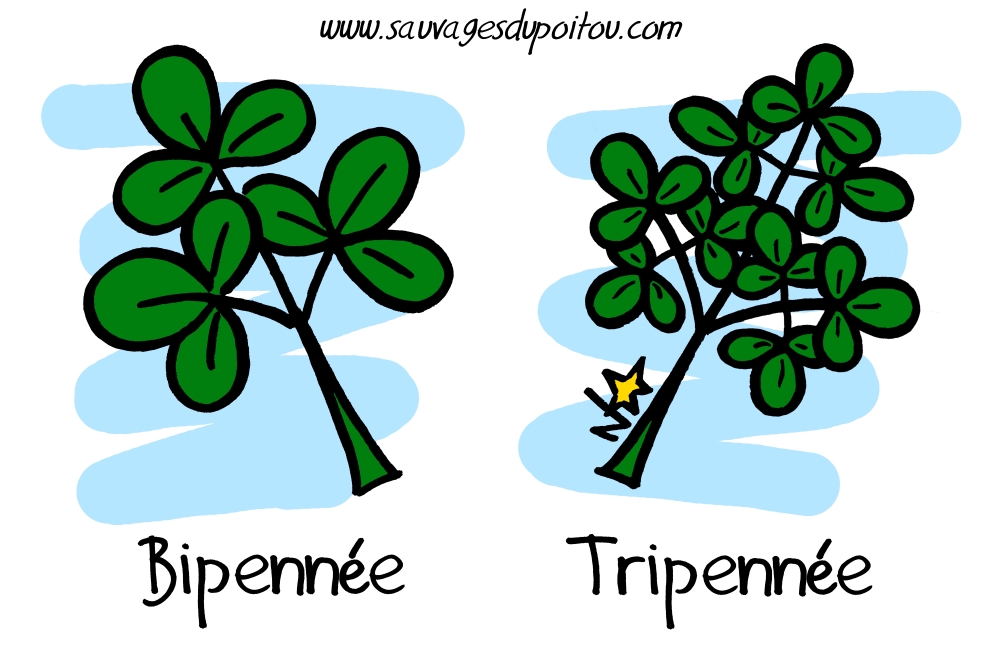

A ce point, vous méritez bien une récompense pour vos efforts studieux! Fermez les yeux (pas trop) et imaginez une feuille dont les nervures sont pennées, et dont les échancrures atteignent (ou presque) la nervure centrale. On pourrait donc dire qu'elle est pennatiséquée. Mais voilà, chaque partie dessinée par les échancrures est aussi découpée en de plus petites parties... Elles mêmes découpées en de minuscules parties... Holà, je crois qu'on tient un joli mot: tripennatiséquée!

Ne vous découragez pas si votre cerveau fume un peu: lorsqu'on compare les descriptions proposées dans les guides et les flores, on découvre qu'il n'existe pas une seule et unique bonne manière de décrire un végétal: tous les moyens sont bons! On fait comme on peut, avec le vocabulaire dont on dispose, l'objectif étant de rapprocher son discours au plus près de ce qui se présente à nous et surtout de réussir à se faire comprendre. Sur ce, je vous souhaite d'agréables promenades botaniques... Entre deux victoires écrasantes au Scrabble!

De gauche à droite et de haut en bas: feuilles palmatifides de la Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus), composées pédalées de l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus), composées paripennées (ou imparipennées si on considère que les vrilles comptent pour des folioles!) de la Vesce des haies (Vicia sepium) et tripennatiséquées du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris).

D'autres leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (1): feuilles simples

- Le vocabulaire de la botanique (3): pétiole et phyllotaxie

Pour aller plus loin:

- Les formes foliaires sur Wikipédia

- Description générale de la feuille sur le site des Jardins du Gué

10/07/2017

10/07/2017

Ce billet est le premier d'une catégorie d'articles sur le blog, «La botanique joyeuse», qui sera consacrée à l'initiation sauvage et décomplexée de la biologie végétale. L'occasion, j’espère, de faire quelques découvertes dignes de l'université de magie de Poudlard (l'école du jeune sorcier Harry Potter)... Car l'étude du vivant est rarement chose ennuyante.

Notons au passage la présence (ou l’absence) de stipules: une paire de petites feuilles situées de part et d’autre de la base du pétiole. Celles-ci peuvent être foliacées (c’est-à-dire avoir l’apparence d’une feuille), membraneuses, exubérantes, miniaturisées à l’extrême, réduites à l’état d’épine, de glande ou inexistantes… La nature, bien plus que la langue française, fourmille de cas particuliers!

Nous commençons avec des adjectifs permettant de décrire des feuilles «simples», c'est à dire des feuilles dont le limbe est composé d'une seule et unique partie continue. Et si les feuilles sont simples, le vocabulaire qui leur est associé ne l’est pas toujours… Notre imagination (dans imagination se cache le mot image) sera d’une grande aide pour mémoriser les planches suivantes :

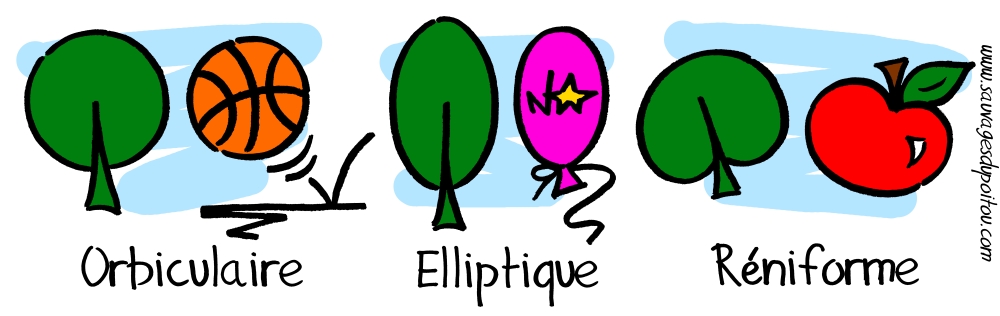

Orbiculaire : de forme circulaire.

Elliptique : de forme ovale.

Réniforme : en forme de rein ou de haricot (arrondie au sommet).

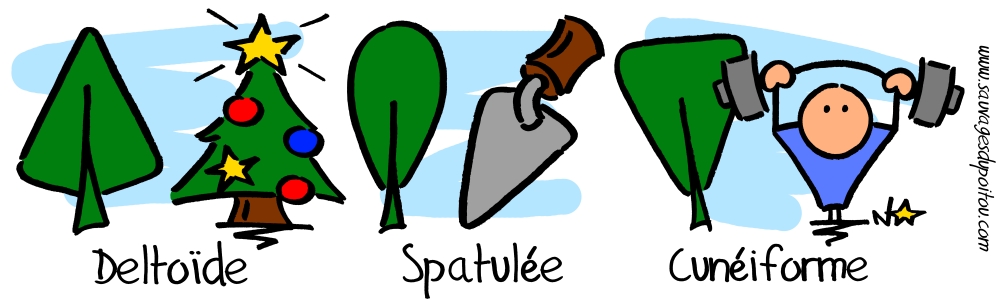

Deltoïde : de forme triangulaire.

Spatulée : en forme de spatule (arrondie au sommet, graduellement rétrécie à la base).

Cunéiforme : en forme de triangle inversé.

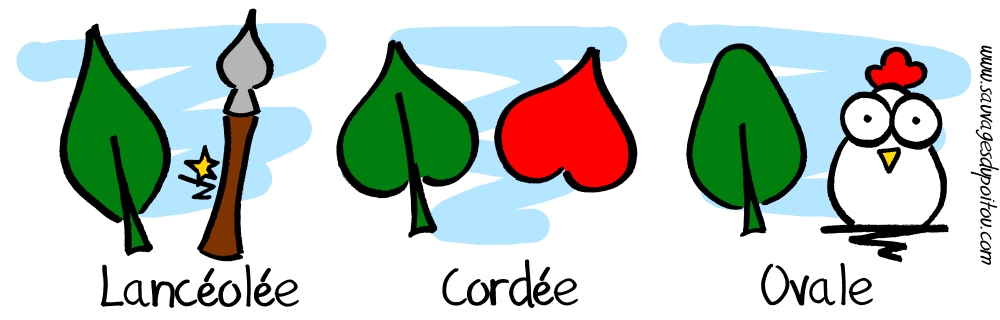

Lancéolée : en pointe aux deux extrémités, plus large du côté de la base.

Cordée : dont la base forme deux arrondis, à l’image d'un cœur.

Ovale : en forme d’œuf (plus large à la base qu'au sommet).

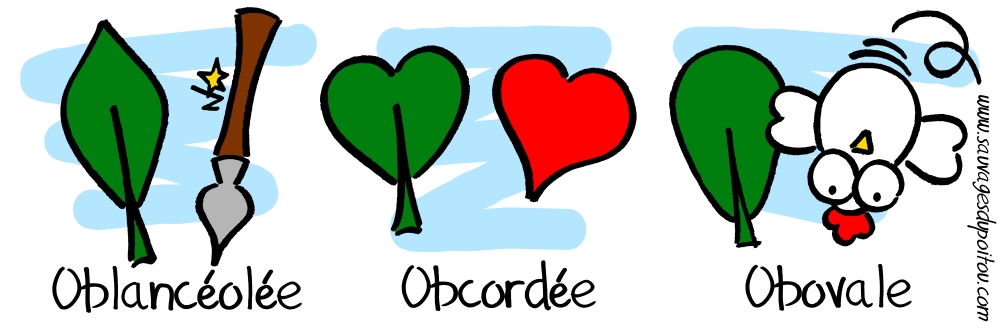

Oblancéolée : en pointe aux deux extrémités, plus large du côté du sommet.

Obcordée : dont le sommet forme deux arrondis, à l'image d'un cœur.

Obovale : en forme d’œuf (plus large au sommet qu'à la base).

Aciculaire : en forme d'aiguille.

Oblongue : allongée, base et sommet presque parallèles ou arrondis.

Linéaire : allongée et étroite, bords parallèles.

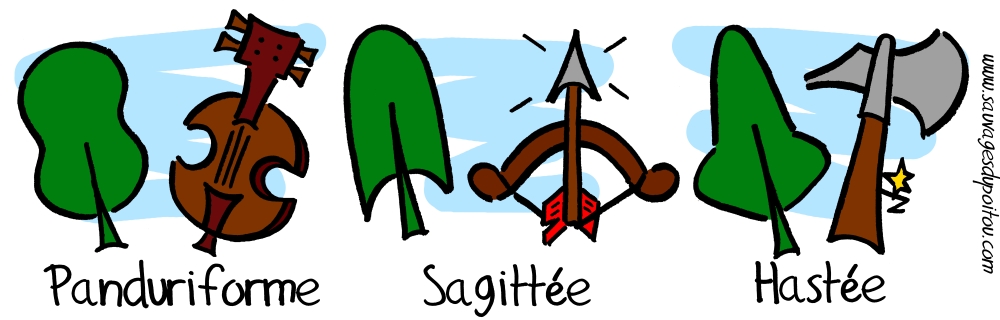

Panduriforme : étranglée ou échancrée sur les côtés, à l'image d'un violon.

Sagittée : dont la base présente deux lobes étroits, en forme de fer de flèche.

Hastée : dont la base présente deux lobes divergents, en forme de fer de hallebarde.

Ensiforme: en forme de glaive, épaisse le long de la nervure centrale, tranchante sur les bords.

Lyrée: dont le lobe supérieur est arrondi et plus grand que les lobes inférieurs, à l’image d’une lyre.

Falciforme: en forme de faux.

Rhomboïdale : en forme de losange.

Flabellée : en forme d’éventail, semi circulaire.

Tronquée : dont le sommet est comme coupé.

Aristée : dont le sommet se termine par une arête (pointe longue et dure).

Acuminée : dont le sommet se termine brusquement en pointe.

Émarginée : dont le sommet est taillé en angle rentrant, comme coupé aux ciseaux.

La vie rentrant difficilement dans des cases bien rangées, un terme n'exclut pas forcément les autres. C'est pourquoi il est recommandé d'user et d'abuser de ce vocabulaire en combinant autant de mots que nécessaire pour parvenir à décrire ce qui se présente sous nos yeux (Quelle est la forme générale de la feuille? Comment est sa base? Son sommet?). Et avant de faire nos premiers travaux pratiques, observons également le bord du limbe (la marge):

La liste est loin d'être exhaustive... Déjà, ces quelques définitions en appellent d'autres! Par exemple, en fonction du nombre de lobes sur le bord de la feuille, on parle de feuille bilobée (2 lobes), triolobée (3 lobes), quadrilobée (4 lobes), pentalobée (5 lobes ), etc. Le réservoir à mots semble inépuisable!

De gauche à droite et de haut en bas: feuilles rhomboïdales de l'Arroche halime (Atriplex halimus), spatulées crénelées de la Pâquerette (Bellis perennis), panduriformes de la Patience élégante (Rumex pulcher) et réniformes denticulées du Pétasite odorant (Petasites pyrenaicus).

Suite des leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (2): nervures et feuilles composées

- Le vocabulaire de la botanique (3): pétiole et phyllotaxie

Pour aller plus loin :

- Les formes foliaires sur Wikipédia

- Description générale de la feuille sur le site des Jardins du Gué

26/06/2017

26/06/2017

Fer-à-cheval, Beauvoir (86)

Hippocrepis comosa (Fer-à-cheval ou Hippocrepis à toupet) est un membre du clan Fabaceae, au côté de célébrités telles que les Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses... Des plantes, sauvages ou cultivées, qui produisent généralement des fruits en gousse (on les surnomme «Légumineuses» lorsque c'est le cas). C'est d'ailleurs à ses fruits que Hippocrepis comosa doit son surnom équestre. Hippos est le «cheval» en grec, crepis la «chaussure»: ses gousses se tortillent curieusement, dessinant une guirlande de fers à cheval!

Fruits caractéristiques (gousses) du Fer-à cheval, Beauvoir (86)

Hippocrepis comosa est une vivace qui plante ses souches légèrement ligneuses sur les prairies «à papillons», rases et sèches à tendance calcaire, à la limite de la rocaille. Elle est plutôt commune dans le Poitou, comme dans le reste de la France, à l'exception du Limousin où la belle tend à disparaître. Ses fleurs jaunes pointent entre avril et juin au dessus d'un méli-mélo de verdure: si la Sauvage est qualifiée de «chevelue» (comosus en grec), c'est à cause du couvert des ses feuilles entremêlées.

Feuille du Fer-à-cheval: imparipennée, 7 à 17 folioles obovales à linéaires.

Regarde papa, un papillon!

(Je suis une légende, Francis Lawrence)

Le calice des fleurs jaunes, réunies par 5 à 12 en ombelles, présentent les atouts caractéristiques des «Papilionacées» (voir notre article consacré à ce sujet): un étendard redressé et échancré (en haut), deux ailes (sur les côtés) et une carène (en bas).

Fleurs du Fer-à-cheval, comme autant de rondes de papillons jaunes!

Faute de se pencher suffisamment, on pourrait confondre ses fleurs avec celles de quelques autres spécimens de Fabacées. A commencer par celles du Lotier corniculé (Lotus corniculatus). Ce dernier fleurit un poil plus tard (mai) que le Fer-à-cheval (dès avril). Le Lotier corniculé préfère les prairies mésophiles, mais nos deux Sauvages se fréquentent souvent au printemps. L'examen des feuilles évitera tout amalgame: elles sont strictement trifoliées chez le Lotier corniculé, nombreuses et imparinpennées chez le Fer-à-cheval.

Lotier corniculé: un étendard bombé vers l’avant, comme s’il avait le vent dans le dos!

La Petite Coronille (Coronilla minima), une autre habituée des prairies sèches qui fleurit dès le mois de mai, ressemble aussi à notre Fer-à-cheval. Mais la Petite Coronille présente des folioles charnues, comme cartilagineuses, d'un vert glauque caractéristique qui se repère de loin avec un peu d'habitude.

Petite Coronille: des feuilles imparipennées en 7 à 9 folioles glauques et charnues.

Les «Papilionacées» doivent leur appellation à la forme de leurs fleurs; mais il se trouve qu'elles intéressent souvent les lépidoptères, ou plus exactement, leurs chenilles qui en font leur festin. Le Fer-à-cheval est assez représentatif en la matière (c'est aussi vrai pour le Lotier corniculé et la Petite Coronille), au point que sa découverte par le promeneur précède forcément celle d'un carnaval de papillons, et vice versa!

Le Fer-à-cheval constitue en effet un véritable banquet pour nombre de rhopalocères (dits, pour simplifier, «papillons de jour») qui l’ont adoptée pour la bouloter (chenilles) et/ou pour la butiner (adultes). Dès lors, quoi de plus naturel que de laisser Olivier Pourvreau, notre lépidoptériste maison, poursuivre le récit de cet article...

Présentons le papillon le plus distingué de ce groupe d’habitués de l’hôtel-restaurant du Fer-à-cheval: le Bel Argus (Polyommatus bellargus). S’il est le plus remarquable, c’est qu’il est à coup sûr le plus remarqué: de mai à septembre, se balader sur un coteau calcaire suffit souvent pour voir miroiter le bleu céleste des mâles (les anglais ont baptisé ce papillon adonis blue, c’est dire s’il est un canon de beauté grecque chez les papillons).

Au rendez-vous du Fer-à-cheval: une cantine pour les chenilles du Bel Argus, open bar pour les adultes!

Le Bel Argus ne s’écarte que très rarement des stations de Fer-à-cheval, même réduites. Il m’est arrivé une unique fois d’observer un mâle posé sur la berge d’une rivière, loin de la moindre touffe de sa plante préférée. Ce n’est que plus tard que je découvris, à une centaine de mètres de là, un rocher colossal dont le sommet était tapissé de touffes jaunes... Le papillon s’était simplement écarté de sa colonie pour s’abreuver sur la terre humide.

Trois Bel Argus se cachent dans cette colonie de Fer-à-cheval, saurez-vous les retrouver?

- Mais qu’est-ce que c’est que cette matière? Mais c’est de la merde!

- Non, c’est kloug.

(Le père noël est une ordure, Jean-Marie Poiré)

Les mâles apparaissent une dizaine de jours avant les femelles et sont plus abondants qu’elles (règle courante chez les papillons). On peut alors les observer virevolter ensemble, se rassemblant parfois en paquets autour d’excréments ou sur le sol humide qu’ils pompent de leur trompe. On dit qu’ils vont «aux sels minéraux», substances qui amélioreraient leur fécondité! Les femelles sont bien plus discrètes: d’abord par leurs couleurs, leur recto étant brun chocolat, même s’il n’est pas rare qu’elles arborent des suffusions bleues, certaines femelles finissant même pas ressembler à des mâles (on les appelle les «femelles bleues»); ensuite par leur comportement, moins «toutes façades dehors» que leurs géniteurs: elles volent moins, souvent posées dans la végétation basse.

Le Bel Argus peut butiner le nectar des fleurs ou les excréments... Un goût pour le sucré/salé bien à lui!

D’après le lépidoptériste Tristan Lafranchis, les fleurs butinées par le Bel Argus dépendent du sexe et de la période de l’année. Au printemps, les mâles butinent le Fer-à-cheval alors que les femelles préfèrent les fleurs du Lotier corniculé. Durant l’été, le Lotier cette fois-ci intéresse les mâles tandis que les femelles vont siroter une plus large gamme de fleurs…

Au printemps et en été (le Bel Argus ayant deux générations dans le Poitou), la femelle dépose entre 50 et 100 œufs sur les feuilles et les tiges du Fer-à-cheval. Les petites chenilles sont nocturnes. A leur troisième stade, elles sont prises en charge par les fourmis. Cette association chenille/fourmis (la chenille fournissant aux fourmis un miellat en échange de leur protection contre les prédateurs) est courante dans la famille des Lycaenidae à laquelle appartient le Bel Argus: on la nomme «myrmécophilie».

Œuf de Bel Argus au revers d’une foliole de Fer-à-cheval.

Chenille de Bel argus en insolation sur une foliole de Fer-à-cheval. 2 millimètres au plus!

Un autre «petit bleu» virevolte au-dessus des pelouses sèches : le Bleu nacré (Polyommatus coridon). Moins commun que le Bel argus dans nos contrées, il s’en rapproche par son goût pour les mêmes milieux où trône notre Sauvage ainsi que par les mœurs de sa chenille, nocturne et myrmécophile. Il s’en écarte par contre sur deux points: il ne vole qu’en une seule génération estivale (entre juillet et septembre) et son butinage porte plutôt sur les composées, les Sauvages à la mode scabieuses et les lamiacées.

Bleu nacré mâle perché sur une graminée.

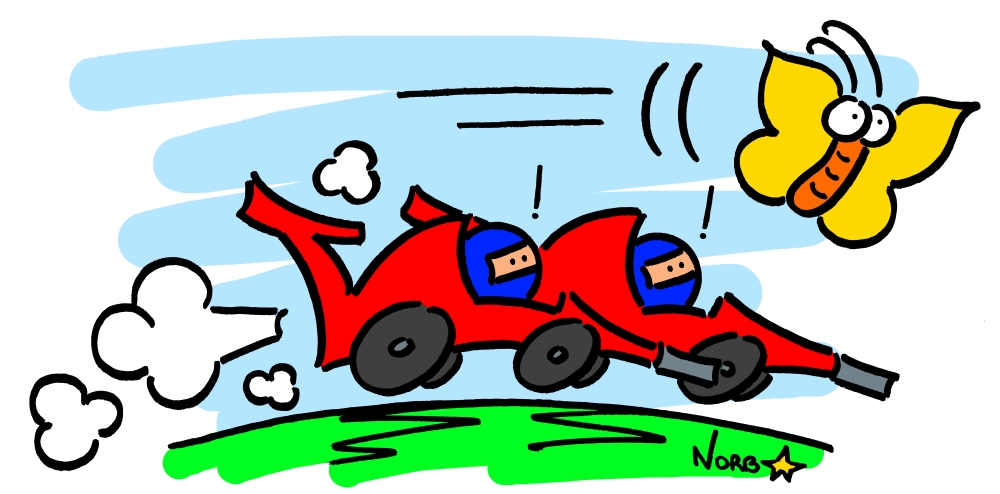

Le Fluoré (Colias alfacariensis) est également un habitué des stations de Fer-à-cheval. Il s’agit d’un papillon de taille moyenne qui pilote en Formule 1 et butine en fast-food! Pire: non seulement il ne se laisse pas facilement observer, mais il est de plus confondu avec un de ses cousins, le Soufré (Colias hyale)...

À tel point qu'on ne fit du Fluoré une espèce distincte du Soufré qu’en 1944. Il s’avère qu’il n’est de toute façon pas chose aisée de distinguer les deux espèces dans la nature mais que, pour simplifier, si vous trouvez un de ces papillons jaunes sur une pelouse sèche calcicole, il y a de fortes chances pour que ce soit un Fluoré, le Soufré préférant les champs de trèfles ou de luzernes.

Une fois qu’un mâle a fécondé une femelle, celle-ci pond isolément ses œufs sur les folioles du Fer-à-cheval.

Fluoré femelle sirotant une Dipsacacée, une famille de Sauvages dont certains membres sont très prisés par nombre de papillons pour leur nectar.

Cette exploration du petit monde du Fer-à-cheval s’achève par l’excentrique Zygène transalpine (Zygaena transalpina). Les zygènes sont des papillons diurnes à l’aspect typique: ailes élégantes, d’un noir métallisé constellées de taches généralement rouges, tels des dandys en redingote! Comme de nombreux insectes aux couleurs vives (le rouge notamment), leur aspect est un signal aux prédateurs signifiant: «halte là, je suis toxique!». Si quelques prédateurs n’en pâtissent pas (comme certaines punaises ou araignées), la grande majorité évite ainsi de croquer les zygènes car elles secrètent des alcaloïdes toxiques et du cyanure qui auraient de quoi faire chanter un Requiem aux mantes religieuses, grandes chasseresses d’insectes!

La Zygène transalpine se rencontre en été. Attention, elle peut être vite confondue avec sa cousine, plus commune, la Zygène de la filipendule (Zygaena filipendula)… mais s’en distingue notamment par le somment clair de ses antennes. Comme la plupart de ses consœurs, cette zygène aime butiner certaines Dipsacacées (les fausses jumelles Scabiosa columbaria et Knautia arvensis) et le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), autres locataires des pelouses sèches, ces milieux si riches en surprises floristiques et faunistiques! »

Zygène transalpine: une empoisonneuse en imperméable noir à pois rouges…

Pour aller plus loin:

- Hippocrepis comosa sur Tela-botanica.

- Lotus corniculatus sur Tela-botanica.

- Coronilla minima sur Tela-botanica.