13/04/2020

13/04/2020

Jacinthe des bois, Poitiers bords de Boivre

Hyacinthoides non-scripta (Jacinthe sauvage ou Jacinthe des bois) appartient à la famille Liliaceae dans la classification classique, ou Asparagaceae dans la classification contemporaine. Elle rejoint donc le clan des Asperges (Asparagus, le genre type), du Muguet de mai, des Sceaux de Salomon, des Ornithogales («Dame d'onze heures» et «Aspergette») ou encore du Fragon.

Tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or mon ami!

(Pirates de Caraïbes, Gore Verbinski)

Dieu, c’est un type hyper jaloux.(P.S. I Love You, Richard LaGravenese)

06/11/2018

06/11/2018

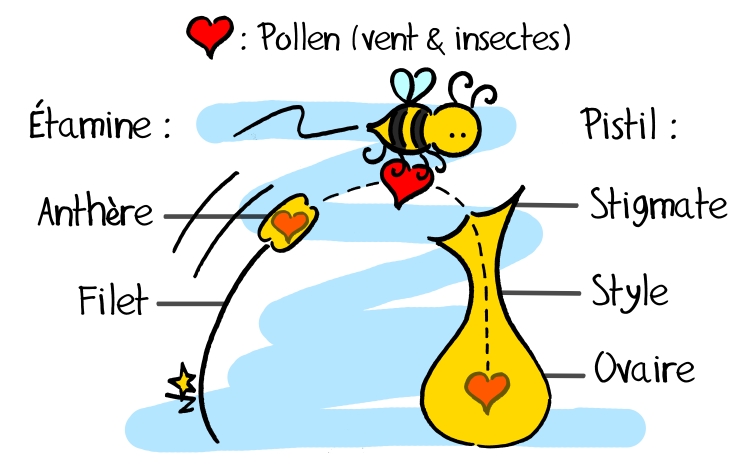

Souvenez-vous de notre petite leçon de botanique joyeuse consacrée aux fleurs. Il était question de sexualité et du rôle indispensable des insectes (ou du vent) dans la reproduction des Sauvages:

Cette nouvelle série d'articles vous propose d'explorer plus avant les mécanismes de la pollinisation mis en œuvre par les insectes. Laissons Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou, nous conter quelques fables naturalistes, en commençant par celle de la Sauvage et du coléoptère...

Au cours de vos pérégrinations champêtres, il vous est sûrement arrivé de rencontrer une Cétoine dorée (Cetonia aurata), ce coléoptère aux reflets métalliques qui tient autant de l’insecte que du bijou. En vous approchant de la bestiole, accrochée à une Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), vous l’avez peut-être vue brouter comme une vache les fleurs de la Sauvage, se remplissant la panse de pollen.

Cétoine dorée visitant une Reine-des-prés: la Reine et son joyau!

A première vue, on pourrait croire qu'en tordant ainsi les étamines et le pistil, cette Cétoine castre la plante. En réalité - c’est là un des arrangements géniaux que la nature a concocté - le coléoptère féconde la fleur tout en l'esquintant. En effet, au cours de son broutage, la Cétoine s'est couverte de grains de pollen qui se sont collés sur son corps. Alors, au passage, l'insecte en dépose une partie sur le pistil. Ce phénomène, non recherché par notre Cétoine, parfaitement aléatoire (tout comme le vent, un autre grand pollinisateur), fonde le principe de base de la pollinisation des plantes par les insectes floricoles. Mais celle-ci est plus ou moins efficace et varie selon les différents ordres d’insectes, comme nous le verrons au cours de cette série d'articles dédiés aux pollinisateurs à six pattes.

L'interlocuteur me semble, comment dirais-je... Un peu rustique, le genre agricole.

(Les Tontons flingueurs, Georges Lautner)

Revenons à notre Cétoine et à ses cousins coléoptères. Leur relation de pollinisation avec les fleurs se nomme cantharophilie et correspond, du point de vue de l‘évolution des insectes pollinisateurs, au stade le plus archaïque. Pourquoi? Parce que la plupart des coléoptères possède des pièces buccales de type broyeur, non des langues sophistiquées comme celles des mouches ou des abeilles, encore moins des trompes comme celles des papillons. Autant dire que du point de vue des techniques de prélèvement du nectar, les coléoptères ne font pas dans la dentelle.

Gros plan sur la bouche (appelée clypeus) de cette Trichie fasciée (Trichius fasciatus): un petit côté bec de canard, une ergonomie de brouteur plus appropriée à la tonte des étamines qu’à l’absorption du nectar.

Notre Cétoine, comme certains coléoptères, ne se nourrit pas de nectar mais de pollen. Les dégâts qu’elle cause aux fleurs ne concernent pas seulement les organes sexuels mais aussi les pétales et d’autres pièces florales, ce qui en fait une pollinisatrice bourrue. Il arrive même que les dégâts causés à la fleur ne soient pas compensés par l’acte de pollinisation; le risque est d'autant plus grand lorsque le coléoptère est glabre, le pollen s'agrippant difficilement sur les insectes non poilus.

Duo de Draps mortuaires (Oxythyrea funesta) sur Marguerite commune (Leucanthemum vulgare). Ces cétoines

n'ont pas ménagé le capitule de la fleur: étamines, pistils, pétales, tout y passe!

D’autres espèces, comme celles du genre des Cérambycidés (ou longicornes), plus distinguées, se nourrissent tant de pollen (qu’elles ramassent avec leurs mandibules) que de nectar (qu’elles lèchent avec les autres pièces buccales mieux adaptées). Quel est le secret de cette adaptation? Plutôt que d'avoir des mandibules perpendiculaires à l’axe du corps, les longicornes ont un cou et des mâchoires dirigées vers l’avant, dans le prolongement du corps, ce qui leur permet de siroter le nectar en profondeur dans la fleur.

Les fleurs sont aussi des lieux de rencontre: ici un couple de Pseudovadonies livides (Pseudovadonia livida) dont on note la forme des pièces buccales mieux adaptées au butinage que d'autres coléoptères.

Ici, un couple de Petits Capricornes (Cerambyx scopolii), des longicornes floricoles… et sans pudeur à table!

Les coléoptères apprécient avant tout les fleurs aux odeurs fortes et fruitées offrant des nectars très sucrés. Les Sauvages les plus visitées présentent des inflorescences larges regroupant des petites fleurs (Apiacées, Sureau, Sorbier…), mais également des fleurs isolées à large corolle (Rosacées, Renonculacées…). D’ailleurs, ne surnomme-t-on pas notre Cétoine dorée «Hanneton des roses»? Par leur planitude et leur ouverture, ces fleurs offrent des pistes d’atterrissage de premier choix, ainsi qu'un accès facilité au pollen et au divin breuvage.

L'inflorescence plate de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium) en fait une Sauvage très courue par les coléoptères. Ce Sténoptère roux (Stenopterus rufus) ne s'y est pas trompé… et l’Achillée non plus : son pollen s'agglomère facilement dans les poils de l’insecte, ce qui lui permet d’être facilement transporté de pistil en pistil.

«Plus lourd que l’air, à peine dirigeable, têtu et ronchonnant, il arrive tout de même au but, avec ses ailes en chocolat.»

(Chapitre «Hanneton» dans «Histoires naturelles», Jules Renard)

Dans nos contrées tempérées, s’ils sont d’indéniables pollinisateurs, les coléoptères n’arrivent cependant pas à la patte des mouches, abeilles et autres papillons car ils sont nettement plus statiques qu’eux. Pourquoi dépenser de l’énergie de fleur en fleur alors que, protégés par leur carapace et leurs sécrétions répulsives, ils peuvent se la couler douce dans les corolles durant des heures? Bref, la cantharophilie, c’est un peu de la pollinisation peinarde: on choisit des fleurs faciles à butiner pour y faire bronzette. Pas étonnant que notre Cétoine soit aussi dorée!

Pour aller plus loin:

- La Cétoine dorée (Cetonia aurata) sur le site Quel est cet animal?

- Le Drap mortuaire (Oxythyrea funesta) sur le site Quel est cet animal?

- Le Petit Capricorne (Cerambyx scopolii) sur le site Quel est cet animal?

- Le Sténoptère roux (Stenopterus rufus) sur le site Quel est cet animal?

- Les Coléoptères et les fleurs sur le site de l'Inra.

Ces deux espèces de chrysomèles du genre Cryptocephalus passent leur temps en chaise longue sur cette renoncule, transformée en terrasse!

17/06/2017

17/06/2017

Ornithogale des Pyrénées, Vouneuil-sous-Biard (86)

Loncomelos pyrenaicus (ex Ornithogalum pyrenaicum, Ornithogale des Pyrénées) appartient à la famille Asparagaceae (ex Liliaceae), au côté des Asperges, mais aussi du Muscari à Toupet, de la Dame d'Onze heures, du célèbre Muguet de mai ou de l’inénarrable Fragon déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou.

L'Ornithogale des Pyrénées est une espèce d'ombre ou de demi ombre qui colonise les sols riches et forestiers. Elle apparait après le tiercé gagnant des fleurs vernales, à savoir (dans l'ordre d'arrivée): Petite pervenche (Vinca minor), Anémone des bois (Anemone nemorosa) et Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta). Comme ces dernières, le spectacle de l'Ornithogale des Pyrénées est éphémère: ses parties aériennes disparaissent en moins de deux mois, puis la Sauvage roupille sous terre (elle est vivace de par son bulbe) jusqu'au printemps suivant.

Inflorescence en boutons de l'Ornithogale des Pyrénées: la saison de l'Aspergette commence!

Les ornithogales empruntent leur nom à une expression grecque: ornithos est l'oiseau, gala le lait. Le lait d'oiseau étant chose fantastique, il désignait chez les grecs une chose rare et merveilleuse! Si la rareté de notre Ornithogale des Pyrénées varie considérablement d'une région à une autre, sa magie ne fait aucun doute, où que l'on soit...

L'Ornithogale des Pyrénées est une Asparagacée, et c'est d'ailleurs en tant qu'«Asperge» qu'elle est le plus souvent connue, même si, botaniquement parlant, elle n'en est pas une (les Asperges appartiennent au genre Asparagus). Surnommée Aspergette ou Asperge des bois, l'Ornithogale des Pyrénées est une excellente comestible: ses jeunes pousses, crues ou cuites (plongées 5 minutes dans de l'eau bouillante), ont un goût agréable, bien que peu prononcé. Mais ceux qui ont eu la chance de goûter l'Aspergette se souviennent surtout de sa texture: tendre et croquante. Sous la dent, la Sauvage donne envie de crier à la merveille, ô lait d'oiseau!

Les récoltes toujours abondantes d'Ornithogale des Pyrénées en Poitou, région bénie des Dieux de l'Aspergette!

Quiche à l'Aspergette (journée Botanique & Cuisine avec Sauvages du Poitou et What's for dinner)

Je peux pas manger: j’ai les dents qui poussent.

(Marche à l’ombre, Michel Blanc)

Malheureusement pour nos assiettes (et heureusement pour notre Sauvage), l'Ornithogale des Pyrénées est protégée dans bon nombre de régions en France (liste complète sur Tela-botanica). Reste alors les étals des marchés au mois de mai, où l'Aspergette d'importation peut se vendre jusqu'à 10 euros le kilo (le lait d'oiseau est à ce prix). On peut aussi se procurer quelques bulbes en jardinerie, mais l’expansion des colonies d'Ornithogale reste lente (même si sa culture est plutôt facile), et les récoltes risque d'être maigres pendant plusieurs années.

Fleurs à six tépales de l'Ornithogale des Pyrénées, Vouneuil-sous-Biard (86)

Fruits (capsules à trois loges) de l'Ornithogale des Pyrénées, Béruges (86)

Les longues feuilles étalées en rosette basale disparaissent généralement dès la floraison. Au mois de juin, ne restent plus que les hampes tordues (le prix de la course à la lumière) garnies des capsules. Puis, longtemps, les tiges sèches perdurent seules, discrètes, mais ne manquant pas de rappeler au promeneur éclairé le goût du lait d'oiseau, et de lui promettre d'autres festins à venir!

Pour aller plus loin:

- Loncomelos pyrenaicus sur Tela-botanica

- Aspergette: des idées et des recettes sur le blog Sauvagement bon

- Salade de pâtes aux asperges des bois: une recette originale de La Cuisine de Gin