15/07/2019

15/07/2019

Chicorée amère en été, Poitiers bords de Boivre

Cichorium intybus (Chicorée amère) appartient au vaste clan Asteraceae (la première famille en France en nombre d’espèces), celui des Sauvages à capitules réunies sous la bannière du Pissenlit dent-de-lion et de sa reine Pâquerette. C'est en été que la Chicorée amère dresse des capitules aux fleurons bleus, tous ligulés, comme un écho céleste aux célèbres pompons d'or du roi des herbes folles. Outre-manche, on la surnomme parfois Blue Dandelion: entendez le «Pissenlit bleu».

J’ai été fiancé une fois... Une semaine!(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Vivace et pionnière, la Chicorée amère dresse ses tiges ramifiées (jusqu'à un mètre de hauteur) dans les friches sèches, les prés et au bord des routes où elle apprécie les excès d'azote et le tassement du sol. Elle aime la lumière et boude ostensiblement en son absence: ses capitules restent clos la nuit comme les jours couverts. Surnommée la «Fiancée du soleil», la belle incarne selon les légendes une jeune fille changée en fleur malgré elle, condamnée à fixer son amant éconduit et revanchard, l'astre solaire: nul ne divorce impunément du soleil.

Le soleil aurait-il versé une larme sur son ex-fiancée, la Chicorée amère? Plus probablement une oothèque (blattes?), à moins que ce ne soit les restes d'un chewing-gum!

Un conte «fleur bleue» bien qu'un peu amer, quoi de plus normal pour notre Chicorée. Pour enfoncer le clou de sa fidélité quelque peu forcée, la Chicorée amère a renoncé à s'envoler: ses fruits (akènes) sont hérissés d'écailles, en lieu et place des soies chères aux membres de sa famille Astéracée. Ce qui ne l'empêche pas de profiter de l'agréable compagnie des routards et des routiers: les bords d'asphalte sont ses bastions favoris. En Allemagne, on la nomme Wegwarte, qu'on pourrait traduire par «celle qui attend au bord du chemin».

Chicorée amère: quand les salades font de l'auto-stop?

Malgré son triste sort, d'autres prétendants courtisent les capitules matinaux et éphémères de la Chicorée amère, à commencer par les abeilles et les syrphes, ses principaux pollinisateurs. La Sauvage ouvre chaque jour de nouveaux capitules qui se fanent ou se ferment dans la journée, avant midi lors des fortes chaleurs.

Chaque jour, la Sauvage déroule le même rituel: tôt le matin, chaque fleuron ligulé pointe un stigmate bifide fermé. Cinq étamines chargées de pollen sont accolées autour; la Sauvage n'exprime que son potentiel masculin afin de favoriser la reproduction croisée avec d'autres spécimens (1). Au fur et à mesure de la matinée, les stigmates s'ouvrent, comme fendus. La Sauvage révèle sa part féminine, acceptant d'être fécondée par le pollen transporté par les butineurs (2). Finalement, les deux parties du stigmate s'enroulent, léchant le pollen des étamines en dessous: en dernier recours et faute de visiteurs, la Sauvage tente de faire un bébé toute seule (3)!

La Chicorée amère est une plante comestible, consommée depuis des temps immémoriaux. Son nom trouverait ses origines en Égypte: elle est mentionnée sur des papyrus datant de quelques 4000 ans. A partir de ses sous espèces sélectionnées par l'homme, on produit des salades plutôt amères, telle la chicorée pain de sucre. Cultivée dans des caves obscures, l'ex «Fiancée du soleil» perd de sa rancune et donc de son amertume, nous offrant la délicieuse barbe-de-capucin ou les célèbres endives ou chicons (c'est en revanche une autre espèce proche qui est à l'origine des chicorées scaroles ou frisées, Cichorium endivia).

Grandes feuilles basales découpées et petites feuilles caulinaires entières de la Chicorée amère.

D'autres variétés sélectionnées pour la générosité de leur racine pivotante permettent de confectionner un succédané de café, après torréfaction des parties souterraines. Cette boisson s'est implanté au fil de l'histoire de France, sous la Révolution car le café devient une denrée rare et onéreuse, lors du blocus continental décrété par Napoléon au début du 19ème siècle, puis lors des deux guerres au 20ème siècle.

En tant que plante médicinale, les vertus digestives et apéritives de la Chicorée amère sont connues depuis les pharaons d'hier jusqu'à ceux d'aujourd'hui (feuilles et racines de la Chicorée amère sont inscrites à la liste A des plantes médicinales de la pharmacopée française). Entre temps, elle a offert d'autres services plus fantasques: remède contre les coups de chaleur, la jaunisse (on en attendait pas moins de la part de l'ex fiancée du soleil), la mélancolie, potion pour «briller» en société, philtre d'amour (mais d'amour chaste alors, car la Sauvage était considérée comme une plante anaphrodisiaque au Moyen-âge)... Bref, la Chicorée amère est bonne à tout faire, peut-être parce qu'elle est apéritive: c'est bien connu, quand l’appétit va, tout va!

Pour aller plus loin:

- Cichorium intybus sur Tela-botanica

- Cichorium intybus: identification assistée par ordinateur

- A travers la longue histoire médicale de la Chicorée par Alain Leroux

- La Chicorée sauvage à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Le chic insoupçonné de la Chicorée sur le site Planet vie

Avis à tous les aventuriers: on raconte que celui qui cueille à midi, le jour de la Saint Jacques, une fleur (capitule) blanche de Chicorée amère pourra ouvrir la serrure de tous les trésors... A bon entendeur!

Identifier la Chicorée amère ne cause généralement pas de difficultés... Reste à ne pas la confondre avec la superbe et trop rare Laitue vivace (Lactuca perennis), aux feuilles profondément pennatipartites, une espèce déterminante pour tout le Poitou!

03/04/2019

03/04/2019

Système racinaire: l'autre côté du miroir! (Platane commun, Saint Benoît 86)

Les habitués des rendez-vous de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou sont maintenant aptes à décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les bourgeons, les fleurs régulières, irrégulières, leur agencement (inflorescences) et finalement les fruits. Nous sommes forts d'un vocabulaire fourni, probablement suffisant pour trier nos premières découvertes sur le terrain. Nous n'avons pourtant observé que la moitié supérieure de nos Sauvages préférées, négligeant leur part la plus secrète... Par pudeur et par prudence peut-être, il ne serait guère courtois de déraciner un spécimen inconnu (ou même connu) pour faire connaissance. Cette nouvelle leçon n'est bien sûr pas une incitation à l'arrachage inconsidéré, mais plutôt l'occasion de partager quelques indiscrétions souterraines, tout en mettant en avant l'incroyable diversité - visible ou invisible - du vivant.

- T'avais raison...

- A propos de quoi?

- On est bien mieux tout au fond... C'est là qu'il faut être.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Les racines prolongent la tige (ou le tronc) sous le sol. Elles sont la plante à l'envers, l'autre côté du miroir. Alors que la tige s'élève vers le ciel, la racine s'enfonce dans les profondeurs, à l'exact opposé, écartelant la plante entre le désir ardant de lumière et l'appel des profondeurs. Songez un peu: c'est un peu comme si les aspirations d'Icare et de l'apnéiste Jacques Mayol ne faisaient qu'une. Autant dire que si le monde aérien de nos sauvages est riche en couleur, en acteurs et en rebondissements (bourgeons, feuilles, fleurs, pollinisation, fruits...), leur univers souterrain l'est tout autant.

Les racines remplissent une pléthore de fonctions qui ne se résument pas à ancrer les végétaux dans le sol. C'est bien connu, les racines recherchent l'eau et les nutriments du sol pour les absorber, compensant de par leur élasticité l'immobilité du végétal. Elles assurent aussi le rôle d'excrétion de la plante, participant à la fabrication même du sol de par leurs sécrétions. Elles peuvent également servir d'organe de réserve chez les vivaces: c'est la cachette à provisions que la plante remplit à la belle saison, afin d'y puiser les mois de disette ou les années suivantes. Ce sont aussi les racines qui assurent le lien avec les nombreux micro-organismes (bactéries, champignons...) qui vivent en symbiose avec chaque plante (voir par exemple notre article sur la Luzerne tâchetée et ses nodosités). Enfin, les racines sont le réseau de télécommunication - le World Wild Web - du règne végétal, permettant à des plantes d'une même espèce de partager des ressources ou même d'échanger des informations sur le monde environnant (prévenant la colonie de l'arrivée d'une sécheresse, de l'attaque d'un prédateur ou d'une maladie fongique). C'est bien connu: les plantes ont inventé la fibre bien avant l'homme!

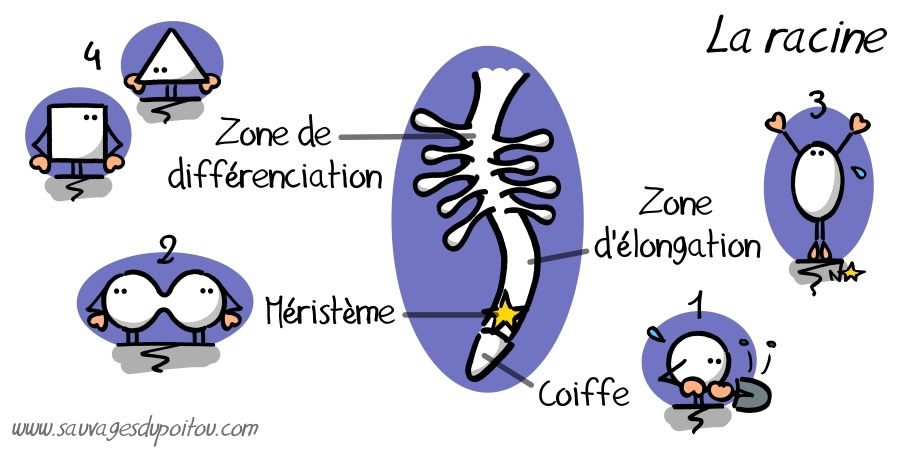

On pourrait transposer à l'envers, la tête en bas, quelques principes développés lors de notre leçon consacrée aux rameaux et aux bourgeons. De même que le rameau grandit via son bourgeon apical, une racine se développe depuis son extrémité, même si celle-ci n'est pas un bourgeon à proprement parler: le bout du bout d'une racine se nomme la coiffe (1). Celle-ci oriente et facilite le forage grâce à la substance visqueuse qui la recouvre (le mucigel). Un peu à l'image des écailles d'un bourgeon, la coiffe sert de bouclier au méristème. Ce petit paquet de cellules indifférenciées assure le renouvellement permanent de la coiffe (creuser est une activité usante, surtout quand on est en première ligne), ainsi que le développement de l'ensemble des tissus racinaires, par le jeu de divisions cellulaires (2). Les jeunes cellules situées quelques millimètres derrière le méristème (zone d'élongation) s'allongent, jusqu'à dix fois leur taille initiale, enfonçant la racine toujours plus profondément dans le sol (3). En amont, les cellules se spécialisent (zone de différenciation), renforçant les tissus de la racine, formant ses différents accessoires (poils racinaires-absorbants, etc.) ou amorçant de nouvelles ramifications (4).

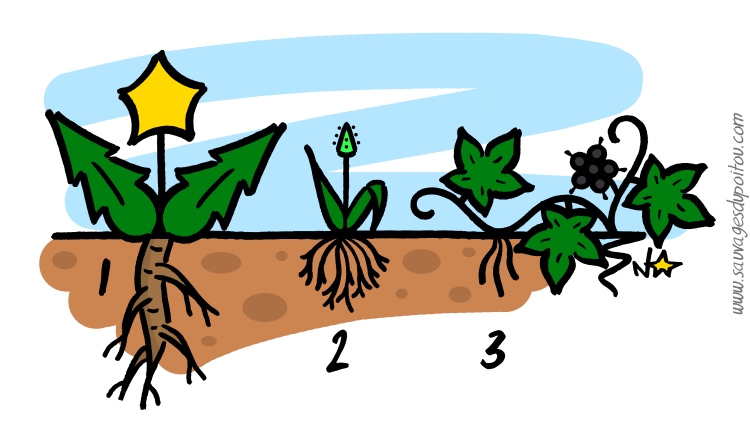

Souvenez-vous des bourgeons: en fonction des espèces, chaque Sauvage affichait un «style» de ramification prédéterminé, donnant à la plante un port étiré et pyramidal ou, au contraire, ramassé et ramifié. Il en va de même pour les racines, qui vont tantôt miser sur un axe principal s'enfonçant profondément dans le sol, tantôt opter pour une multitude de ramifications plus superficielles. Il en découle trois grands types de racines:

(1) Pivotante : la racine principale est plus importante que les racines secondaires (ex: Pissenlit).

(2) Fasciculée : il est impossible de différencier la racine principale des racines secondaires (ex: Pâturin annuel).

(3) Adventives : se dit des racines qui se forment ailleurs qu'à la base de la tige, généralement à d'autres endroits sur la tige (ex: Lierre grimpant).

Il est facile d'imaginer les stratégies associées: la racine pivotante ancre solidement la plante, puisant ses ressources jusque dans les profondeurs du sol (une racine pivotante n'a pas forcément un tour de taille XXL, auquel cas on dit qu'elle est grêle). La racine fasciculée (ou fibreuse, fibrous comme disent les anglais) couvre à l'inverse la partie superficielle du sol, captant l'eau d'une légère averse avant tout le monde. Bien sûr, une palette très variée de variantes, d'accessoires et de spécialisations peuvent s'exprimer autour de ces schémas de base. On peut citer quelques exemples remarquables (la liste n'est pas exhaustive):

La racine pivotante de la Carotte sauvage (Daucus carota) est tubérisée: elle s'épaissit en accumulant des réserves nutritives dans lesquelles la plante puise lors de sa deuxième année (la Carotte sauvage est bisanuelle). Cette cave à provision se nomme tubercule.

Les racines fasciculées aussi peuvent être tubérisées. C'est le cas de la Ficaire (Ficaria verna), une sauvage précoce des sous-bois humides, dont les racines évoqueront aux jardiniers celles des Dahlias qu'on divise en fin de saison.

Les racines adventives du Lierre grimpant (Hedera helix) forment des crampons qui lui permettent de s'accrocher aux murs et aux végétaux qu'il escalade. Lorsqu'il court au sol, d'autres racines adventives au niveau des nœuds sur la tige lui permettent de se multiplier.

Les racines de l'énigmatique Lathrée clandestine (Lathraea clandestine) sont des suçoirs - ses dents de vampire - qui lui permettent de puiser sa subsistance dans les racines des végétaux qu'elle parasite sous terre. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment Dead man's fingers (les doigts de cadavre) car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

Les racines du Cyprès chauve (Taxodium distichum), un conifère des milieux humides qui rougit puis perd ses épines en automne, forment des pneumatophores. Ces excroissances renforcent son ancrage, tout en lui permettant de respirer malgré les inondations, un peu comme des tubas de plongée!

Toute extraordinaire qu'elle soit, notre excursion souterraine ne présente pour l'instant guère de difficultés. Mais bien sûr (le contraire aurait été décevant), un piège botanique attend les apprentis lombrics que nous sommes: tout ce qui est souterrain n'est pas forcément racine.

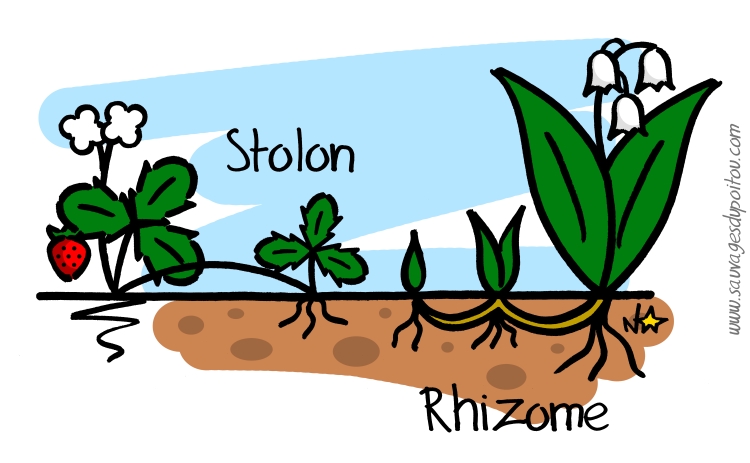

On parle de stolons lorsque la tige d'un végétal se prolonge horizontalement et court au ras du sol, comme pour les fraisiers. Si la tige se prolonge horizontalement sous la surface du sol, on ne parle pas de racine mais encore de tige, ou plus exactement de rhizome. Une tige souterraine, ou rhizome, se démarque d'une racine de par ses feuilles atrophiées (dépourvues de fonction chlorophyllienne bien sûr): sous terre comme sur terre, qui dit feuilles dit forcément tige.

On peut généralement différencier stolon et rhizome en fonction de leur milieu, respectivement aérien ou souterrain, mais ce n'est pas un critère strict et quelques cas ambigus peuvent subsister. Il convient de préciser :

- Un stolon est grêle, fragile, éphémère, ses entrenœuds sont longs. Son bourgeon apical peut donner un nouveau rejet capable de s'enraciner au contact avec le sol.

- Un rhizome peut être renflé (il peut servir d'organe de réserve), il est résistant, pérenne, ses entrenœuds sont courts. Des racines adventives ou de nouvelles tiges peuvent surgir à chaque nœud.

Attention, accrochez-vous au lombric: on parle de rhizome stolonifère lorsque des stolons émergent d'un rhizome!

Sous terre, le paquet de nouille formé par les rhizomes - un réseau de tiges souterraines - de l'Egopode podagraire (Aegopodium podagraria): le secret de son aptitude à envahir le jardin.

Un rhizome ramassé sur lui-même, tubérisé au point d'être gras comme un loukoum, gagne aussi le droit de s'appeler tubercule. N'en faites pas une racine pour autant! C'est par exemple le cas de nos célèbres pommes de terre, en fait des grosses tiges sur lesquelles on trouve des bourgeons et des feuilles atrophiées. Ce sont ces dernières que les jardiniers surnomment les «yeux». Impossible de remplir une friteuse avec les racines qui sont de leur côté fines et fasciculées.

Tubercules (en fait des grosse tiges souterraines) versus racines fasciculées chez la Pomme de terre (Solanum tuberosum).

Le bulbe est un autre exemple de tige souterraine spécifique, faisant office d'organe de réserve: il est court, formé par des feuilles - on parle plutôt d'écailles - charnues et imbriquées. L'Oignon en est un exemple... Et le dernier du jour, car j'en vois déjà qui pleurent devant tant de mystères chthoniens (à moins que ce ne soit la faute des oignons) révélés au grand jour!

Bulbe de l'Oignon (Allium cepa): une drôle de tige qui donne envie de pleurer. Séchez vos larmes, c'est tout pour aujourd'hui!

D'autres leçons de botanique sur Sauvages du Poitou:

10/05/2018

10/05/2018

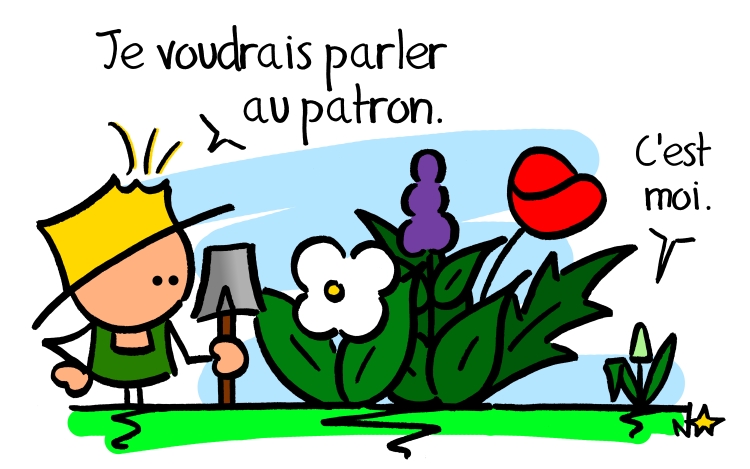

Pâturin annuel: c'est qui le patron? C'est Poa!

Poa annua (Pâturin annuel) appartient à l'incontournable clan des Poaceae, qu'on aura pourtant vite fait de contourner par manque de patience tant leur étude peut sembler ardu. Et pourtant... Les Poaceae — c'est à dire les herbes, les céréales, les pelouses et les gazons — sont la première famille végétale en terme de couverture terrestre: 20% de la couverture verte de la planète! Elles doivent leur nom de «Poacées» (anciennement «Graminées») à notre discret Pâturin annuel (Poa annua, Poa étant l'«herbe» en grec), qui se trouve être en tête du top 10 des sauvages les plus observées dans les villes de France (source Sauvages de ma rue).

Poa annua est donc le véritable boss du gang des herbes folles citadines. Pourtant, peu sont ceux qui le remarquent, le Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) lui volant généralement le titre et la vedette auprès du grand public. Mais si vous y prêtez attention, vous verrez que Poa annua est omniprésent (on le retrouve dans toute les régions tempérées du monde) et finirez surement par pousser un soupir admiratif devant son incroyable faculté d'adaptation. Chétif en milieu hostile, piétiné ou fier (jusqu'à 30cm) sur les sols généreux, Poa annua fait preuve d'une étonnante plasticité.

Pâturin annuel: ignoré, fauché, écrasé, piétiné, mais toujours vivant!

Les filles, le patron est revenu! Il est la! Le patron est revenu!

(Le bonheur est dans le pré, Étienne Chatiliez)

Poa annua, comme son nom et ses racines fibreuses le laisse penser, est une annuelle qui affectionne les sols nus et dégradés, les bords de routes (voire les routes), les trottoirs, les gazons ou les prairies dégarnies et piétinées. La Sauvage fleurit sans interruption durant toute sa vie qui dépasse souvent douze mois, assurant jusqu'à six générations par an en dehors des périodes de grand froid. Les semences peuvent germer dans les semaines qui suivent leur dispersion si les conditions de température et d'humidité sont réunies.

Pâturin annuel: premier sur le macadam.

Malgré son ahurissante capacité de reproduction, le frêle et discret Poa annua ne cause généralement guère de sueurs froides aux jardiniers... A l'exception des amateurs de pelouses parfaites: sa couleur claire et sa tendance à sécher rapidement en été pouvant faire tâche sur la moquette parfaite et mortifère d'un fairway de golf.

Pâturin annuel, Poitiers bords de Boivre

La Panicule (inflorescence) de Poa annua, lâche et peu fournie, dresse des rameaux caractéristiques quasiment disposés à angle droit. Reste que l'identification d'un membre du clan Poacée exige l’observation minutieuse de nombreux détails : le chaume de Poa annua est glabre, ses feuilles molles, un peu rugueuses au toucher, plissées en U ou en V. On note la présence d'une ligule courte (environ 3mm), mais pas d'oreillettes.

Épillets aplatis du Pâturin annuel

Ses épillets sont aplatis, les fleurs dépassent nettement des glumes. Les glumelles sont imbriquées et dénuées d’arêtes... Et pour tout ceux qui, face à ce vocabulaire ésotérique, se sentent égarés comme une fourmi amnésique dans un champ de Pâturin, rendez-vous sur notre article consacré au sujet.

Le genre Poa offre une vingtaine d'autres espèces. Plus grandes, vivaces et stolonifères, Poa trivialis (Pâturin commun) et Poa pratensis (Pâturin des prés) sont deux autres Sauvages communes qui peuvent se dresser jusqu'à un mètre de hauteur, comme une version XXL de notre Pâturin annuel. Histoire de ne assommer d'avantage le vaillant lecteur qui a probablement son comptant de mots savants pour l'heure, je laisse en bas d'article les liens vers leurs cartes d’identités exhaustives publiées sur l'excellent site Botarela.

Ligule longue et pointue du Pâturin commun.

Ligule courte et tronquée du Pâturin des prés.

Puisqu'il est de bon ton de se quitter sur de jolies histoire, prenons le temps d'en raconter quelques unes: Il était une pôa le Pâturin bulbeux (Poa bulbosa), un autre Pâturin citadin (bords de chemin, rocailles, vieux murs mais aussi prairies sèches...), discret et vivace, qui devait son nom à ses tiges renflées comme des bulbes à leur base.

Tiges renflées du Pâturin bulbeux, Poitiers porte de Paris

— Je suis affreuse...

— Une femme enceinte est toujours belle, ma chérie!

(Les parapluies de Cherbourg, Jacques Demy)

Le Pâturin bulbeux possède souvent l'étrange caractéristique d'être vivipare (on le considère alors comme la sous espèce Poa bulbosa var. vivipara), à l'image des mammifères que nous sommes: plutôt que d'abandonner ses semences aux graviers, les épillets de Poa bulbosa se transforment en bulbilles qui commencent à germer avant même d'avoir quitté l'inflorescence parentale.

Alors que nous commençons notre existence — pourtant terrienne — en un milieu secret et aquatique (le ventre de notre mère), le Pâturin bulbeux débute la sienne à quelques centimètres du sol, en un milieu ouvert et aérien, avant que de rejoindre le plancher des vaches... L'incroyable spectacle de son inflorescence devenue nursery est à la hauteur de l'histoire, jugez plutôt:

Pâturin bulbeux: une famille nombreuse en guise d'inflorescence.

Famille nombreuse, famille heureuse: on peut donc imaginer qu'ils vécurent comblés et que leur progéniture abonda comme du Pâturin annuel en ville. Et puisqu'on parle de progéniture, laissons l'histoire de la fin à Olivier Pouvreau, le conteur lépidoptériste de Sauvages du Poitou:

Si les Poa ne font pas partie des plantes les plus remarquées par le promeneur, elles sont cependant les cibles convoitées d’une importante sous-famille de papillons diurnes appelée Satyrinae. Nommons-les d’emblée:

De gauche à droite et de haut en bas: Tircis (Pararge aegeria), Myrtil (Maniola jurtina), Amaryllis (Pyronia tithonus), Procris (Coenonympha pamphilus), Tristan (Aphantopus hyperantus) et Mégère (Lasiommata megera).

Cet attrait qu’ils manifestent pour les Poa, quel est-il? Culinaire, bien entendu! Les Poa servent en effet de réserve de nourriture aux chenilles qui les consomment pendant la nuit, se cachant ensuite dans la base touffue de leur plante préférée durant le jour. Il se peut d’ailleurs que cette activité nocturne soit une des garanties de leur abondance, car les parasitoïdes (des espèces de diptères et d’hyménoptères, causes importantes de mortalité chez les papillons) sont diurnes. Et si vous tombez sur une de leurs chenilles (vu leur mimétisme, nous vous souhaitons bonne chance!), notez que toute chenille Satyrinae qui se respecte possèdera forcément deux petites cornes à l’extrémité de son abdomen.

Point commun entre cette bande de sauvageons ailés et nos discrètes Sauvages: tous sont aussi peu spectaculaires qu'abondants. Chercher l’exotisme des formes et des couleurs chez ces papillons serait comme faire concourir notre pâturin au concours de Miss Sauvages du Poitou (dont la gagnante remporte toujours une couronne de Pissenlits). Chez les Satyrinae, les espèces sont souvent sombres et presque monochromes même s’ils nous révèlent, de plus près, des dessins subtils et de beaux camaïeux de bruns, de gris, de fauves ainsi que de superbes ocelles (lorgnez un peu les dessous de la mégère). Ces papillons riment avec chaleur, agrémentant nos belles journées d’été de leur vol anarchique et sautillant dans les chemins, les champs et les bois. Myrtils, Procris, Tircis et Amaryllis sont encore abondants en Poitou et font partie des papillons les plus communs de France. La Mégère est localement commune, préférant les milieux ouverts et secs. Le Tristan, quant à lui, est forestier, plus rare et localisé.

Pour aller plus loin :