19/11/2018

19/11/2018

Grand Plantain, Poitiers quartier gare

Plantago major (Grand Plantain) fait office de chef de clan chez les Plantaginaceae, une famille bigarrée qui regroupe des Sauvages aussi diverses que les Véroniques (Veronica spp), les Digitales (Digitalis spp), les Linaires (Linaria spp) ou la délicate Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis)... A moins d'être généticien (ou papillon), difficile de trouver un fil conducteur dans ce grand bazar.

La célèbre rosette de feuilles ovales et entières, aux nervures parallèles, du Grand Plantain: en réalité, des feuilles alternes disposées en spirale, chaque feuille s'écartant de la précédente selon un angle immuable de 144°.

- A-t-elle l’air pâle ou verte?

- Elle a l’air écrabouillée!

(La fée Clochette, Bradley Raymond)

Le Grand Plantain est une vivace très commune (c'est généralement une des première plantes qu'on apprend à identifier) qui s'installe sur les sols fortement piétinés et baignés de soleil. Un poil masochiste, le Sauvageon s'implante jusque sur les parkings, ou devant une sortie de garage, ses parties aériennes pouvant résister jusqu'au passage d'une roue de voiture.

Si le Grand Plantain préfère les sols tassés, c'est parce que la concurrence s'y fait rare. Mais tous les terrains lui conviennent, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Sa capacité d'adaptation lui a permis de s'exporter jusque dans les colonies européennes au 16ème siècle; les amérindiens l'avaient surnommé White man's footprint, «l'empreinte de l'homme blanc», car sa présence marquait les terres foulées par les européens. Chose amusante, les européens avaient eux-mêmes choisi le nom Plantago pour désigner la Sauvage, planta étant la plante du pied en latin, une référence à la forme de ses feuilles. Des histoires de pied, quoi de plus normal pour un végétal qui se laisse volontiers piétiner?

Grand sur un sol riche (jusqu'à 50 cm), chétif sur un terrain misérable, tolérant face aux herbicides comme aux pollutions urbaines, le Grand Plantain fait partie de ces Sauvages dont la plasticité et la capacité d'adaptation forcent le respect.

Un des secrets de la résistance du Grand Plantain repose sur ses feuilles épaisses. En déchirant une feuille transversalement, on voit apparaitre des fils (correspondants aux nervures) capables de s’allonger tels des élastiques. Les enfants peuvent s'amuser à étirer ces «cordes» végétales, la plus longue remportant le concours, à condition qu'elle ne casse pas. Des feuilles en forme de banjo, un jeu de cordes élastiques: le Grand Plantain a un peu l'allure d'un instrument fantastique. Il est parfois surnommé outre manche Angel's Harp («La harpe des anges»), ou plus récemment Beatles'Guitar («La guitare des Beatles»)!

Un terrain abandonné par l’agriculture, une friche, un lieu où la nature reprend ses droits... Voilà un décor idéal pour notre Plantain qui vient jouer les colons. Et avec lui, un papillon que l’on qualifie également d’espèce pionnière: la Mélitée du plantain (Melitaea cinxia). C'est un papillon assez commun sous nos latitudes, que l’on croise d’avril à août en Poitou.

Imago de Mélitée du plantain fraîchement émergé... Tremblez, Plantains!

Vous l’aurez donc compris, avec un nom pareil, notre bestiole compte sur les Plantains pour élever sa progéniture. Au printemps, sitôt qu’elle a repéré un site avec une bonne densité de Plantains, la femelle Mélitée dépose ses œufs en tas de 50 à 300 sous les feuilles. Une fois écloses, les petites chenilles se mettent à tisser une sorte de chapiteau de fortune en toile de soie où elles commencent à se faire les dents. Et si, à force de se bâfrer de feuilles, notre Sauvage est mise à nue, aucun souci: les mini-larves partent à la recherche d’un autre pied de Plantain en filant des corridors de soie.

Chenilles de Mélitée du Plantain ayant tissé leur chapiteau.

Les mois se succèdent. Avec l'arrivée des mauvais jours, les chenilles nées durant l’été (la Mélitée du Plantain produisant deux générations par an, une au printemps et une l’été) se ménagent un nid de feuilles reliées par des fils de soie. Elles y passent l’hiver par groupes de 10 à 60. Puis, au mois de mars de l’année suivante, elles pointent de nouveau le bout de leur nez, même par quelques degrés seulement. Il n’est alors pas rare de les observer en train de se dorer la pilule au soleil, aidées par leur livrée sombre… Si toutefois vous parvenez à les trouver car elles ressemblent alors étrangement aux épis des Plantains en boutons.

Parvenus à leur ultime mue, les chenilles de la Mélitée du plantain se dispersent pour aller se nymphoser. A ce moment, il n’est pas rare de les trouver galopant sur les chemins. Celles-ci, trouvées sur une piste cyclable étaient en cours de sauvetage!

- Pâtisseries empoisonnées, beignets mortels, macaron foudroyants...- Pas mal!(Astérix et Cléopâtre, René Goscinny et Albert Uderzo)

Notons que deux autres espèces de Mélitées poitevines pondent sur les Plantains (on compte en France une cinquantaine d’espèces de papillons susceptibles de profiter de leurs feuilles): la Mélitée orangée (Melitaea didyma) et la Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides), toutes deux moins communes que la Mélitée du plantain.

Imago et chenille de Mélitée orangée

Imago et chenille de Mélitée des scabieuses

- Plantago major sur Tela-botanica

- Plantago lanceolata sur Tela-botanica

- Plantago coronopus sur Tela-botanica

- Plantago media sur Tela-botanica

- L'usage médicinal des Plantains à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- La relation toxique d’une Mélitée avec un Plantain sur le site de Zoom Nature

06/11/2018

06/11/2018

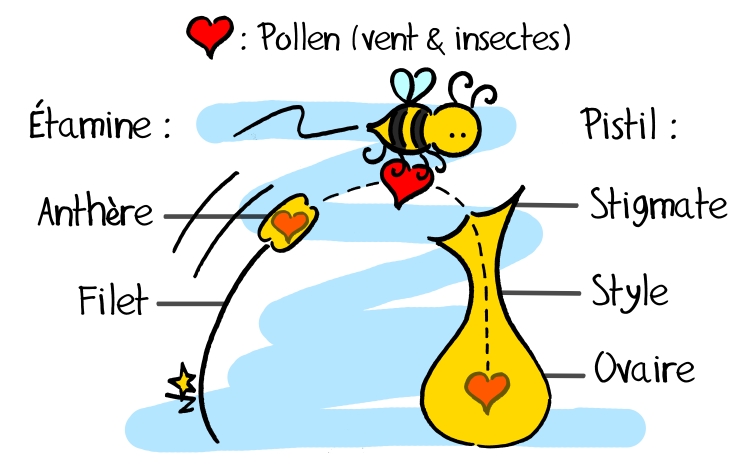

Souvenez-vous de notre petite leçon de botanique joyeuse consacrée aux fleurs. Il était question de sexualité et du rôle indispensable des insectes (ou du vent) dans la reproduction des Sauvages:

Cette nouvelle série d'articles vous propose d'explorer plus avant les mécanismes de la pollinisation mis en œuvre par les insectes. Laissons Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou, nous conter quelques fables naturalistes, en commençant par celle de la Sauvage et du coléoptère...

Au cours de vos pérégrinations champêtres, il vous est sûrement arrivé de rencontrer une Cétoine dorée (Cetonia aurata), ce coléoptère aux reflets métalliques qui tient autant de l’insecte que du bijou. En vous approchant de la bestiole, accrochée à une Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), vous l’avez peut-être vue brouter comme une vache les fleurs de la Sauvage, se remplissant la panse de pollen.

Cétoine dorée visitant une Reine-des-prés: la Reine et son joyau!

A première vue, on pourrait croire qu'en tordant ainsi les étamines et le pistil, cette Cétoine castre la plante. En réalité - c’est là un des arrangements géniaux que la nature a concocté - le coléoptère féconde la fleur tout en l'esquintant. En effet, au cours de son broutage, la Cétoine s'est couverte de grains de pollen qui se sont collés sur son corps. Alors, au passage, l'insecte en dépose une partie sur le pistil. Ce phénomène, non recherché par notre Cétoine, parfaitement aléatoire (tout comme le vent, un autre grand pollinisateur), fonde le principe de base de la pollinisation des plantes par les insectes floricoles. Mais celle-ci est plus ou moins efficace et varie selon les différents ordres d’insectes, comme nous le verrons au cours de cette série d'articles dédiés aux pollinisateurs à six pattes.

L'interlocuteur me semble, comment dirais-je... Un peu rustique, le genre agricole.

(Les Tontons flingueurs, Georges Lautner)

Revenons à notre Cétoine et à ses cousins coléoptères. Leur relation de pollinisation avec les fleurs se nomme cantharophilie et correspond, du point de vue de l‘évolution des insectes pollinisateurs, au stade le plus archaïque. Pourquoi? Parce que la plupart des coléoptères possède des pièces buccales de type broyeur, non des langues sophistiquées comme celles des mouches ou des abeilles, encore moins des trompes comme celles des papillons. Autant dire que du point de vue des techniques de prélèvement du nectar, les coléoptères ne font pas dans la dentelle.

Gros plan sur la bouche (appelée clypeus) de cette Trichie fasciée (Trichius fasciatus): un petit côté bec de canard, une ergonomie de brouteur plus appropriée à la tonte des étamines qu’à l’absorption du nectar.

Notre Cétoine, comme certains coléoptères, ne se nourrit pas de nectar mais de pollen. Les dégâts qu’elle cause aux fleurs ne concernent pas seulement les organes sexuels mais aussi les pétales et d’autres pièces florales, ce qui en fait une pollinisatrice bourrue. Il arrive même que les dégâts causés à la fleur ne soient pas compensés par l’acte de pollinisation; le risque est d'autant plus grand lorsque le coléoptère est glabre, le pollen s'agrippant difficilement sur les insectes non poilus.

Duo de Draps mortuaires (Oxythyrea funesta) sur Marguerite commune (Leucanthemum vulgare). Ces cétoines

n'ont pas ménagé le capitule de la fleur: étamines, pistils, pétales, tout y passe!

D’autres espèces, comme celles du genre des Cérambycidés (ou longicornes), plus distinguées, se nourrissent tant de pollen (qu’elles ramassent avec leurs mandibules) que de nectar (qu’elles lèchent avec les autres pièces buccales mieux adaptées). Quel est le secret de cette adaptation? Plutôt que d'avoir des mandibules perpendiculaires à l’axe du corps, les longicornes ont un cou et des mâchoires dirigées vers l’avant, dans le prolongement du corps, ce qui leur permet de siroter le nectar en profondeur dans la fleur.

Les fleurs sont aussi des lieux de rencontre: ici un couple de Pseudovadonies livides (Pseudovadonia livida) dont on note la forme des pièces buccales mieux adaptées au butinage que d'autres coléoptères.

Ici, un couple de Petits Capricornes (Cerambyx scopolii), des longicornes floricoles… et sans pudeur à table!

Les coléoptères apprécient avant tout les fleurs aux odeurs fortes et fruitées offrant des nectars très sucrés. Les Sauvages les plus visitées présentent des inflorescences larges regroupant des petites fleurs (Apiacées, Sureau, Sorbier…), mais également des fleurs isolées à large corolle (Rosacées, Renonculacées…). D’ailleurs, ne surnomme-t-on pas notre Cétoine dorée «Hanneton des roses»? Par leur planitude et leur ouverture, ces fleurs offrent des pistes d’atterrissage de premier choix, ainsi qu'un accès facilité au pollen et au divin breuvage.

L'inflorescence plate de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium) en fait une Sauvage très courue par les coléoptères. Ce Sténoptère roux (Stenopterus rufus) ne s'y est pas trompé… et l’Achillée non plus : son pollen s'agglomère facilement dans les poils de l’insecte, ce qui lui permet d’être facilement transporté de pistil en pistil.

«Plus lourd que l’air, à peine dirigeable, têtu et ronchonnant, il arrive tout de même au but, avec ses ailes en chocolat.»

(Chapitre «Hanneton» dans «Histoires naturelles», Jules Renard)

Dans nos contrées tempérées, s’ils sont d’indéniables pollinisateurs, les coléoptères n’arrivent cependant pas à la patte des mouches, abeilles et autres papillons car ils sont nettement plus statiques qu’eux. Pourquoi dépenser de l’énergie de fleur en fleur alors que, protégés par leur carapace et leurs sécrétions répulsives, ils peuvent se la couler douce dans les corolles durant des heures? Bref, la cantharophilie, c’est un peu de la pollinisation peinarde: on choisit des fleurs faciles à butiner pour y faire bronzette. Pas étonnant que notre Cétoine soit aussi dorée!

Pour aller plus loin:

- La Cétoine dorée (Cetonia aurata) sur le site Quel est cet animal?

- Le Drap mortuaire (Oxythyrea funesta) sur le site Quel est cet animal?

- Le Petit Capricorne (Cerambyx scopolii) sur le site Quel est cet animal?

- Le Sténoptère roux (Stenopterus rufus) sur le site Quel est cet animal?

- Les Coléoptères et les fleurs sur le site de l'Inra.

Ces deux espèces de chrysomèles du genre Cryptocephalus passent leur temps en chaise longue sur cette renoncule, transformée en terrasse!

10/09/2018

10/09/2018

Sous le soleil de la Carline commune, Buxerolles (86)

Carlina vulgaris (Carline commune) appartient au vaste clan Asteraceae, celui du roi Pissenlit et de la reine Pâquerette. En la croisant, on pensera surtout à leur garde rapprochée: les «Chardons», une appellation fourre tout derrière laquelle se cache une grande diversité de Sauvages piquantes et mal rasées (Carduus, Cirsium et autres fausses consœurs). Si la Carline se confond parfois avec quelques Cirses défraichis en fin d'été, un œil averti remarquera immédiatement les reflets dorés de ses inflorescences (certains la surnomme Chardon doré), signant l'apothéose solaire de son existence plutôt qu'une fin de carrière.

Carline commune à gauche versus Cirse des champs (Cirsium arvense) à droite, même site, même jour et même piquants! (Buxerolles, 86)

Il faut dire que les feuilles et les bractées de la Carline commune empruntent leur allure à celles de certains «Chardons»: oblongues, pennatilobées et surtout piquantes. Les bractées externes (sous les inflorescences) forment un enchevêtrement d'épines, quelque part entre la dentelle fine et un instrument de supplice tout droit sorti d'un roman de Clive Barker.

Bouton floral de Carline commune: un trésor mellifère sous la garde d'une boule d'épine.

Mais pas de quoi cauchemarder: la Carline commune est une bisanuelle qui pointe ses capitules entre juillet et septembre sur les sols pauvres et secs, dans toute la France. Des lieux chauds et lumineux, fréquentés par nos papillons préférés qui se régalent à butiner la Sauvage très nectarifère. Les abeilles ne sont pas en reste. Par un beau jour d'été, le défilé semble incessant.

Azuré bleu céleste (Polyommatus bellargus) et Carline commune: quand le ciel a rendez-vous avec le soleil.

- Il y a des règles que vous devez suivre.

- Oui, et quelles sont ces règles?

- (...) Tenez le éloigné de l’eau. Ne le mouillez pas.

(Gremlins, Joe Dante)

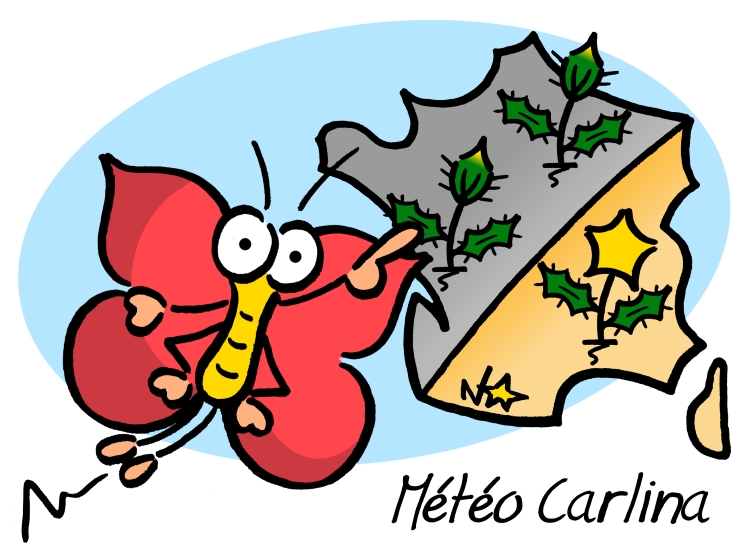

Si les inflorescences de la Carline commune évoquent le soleil, le rapport que la Sauvage entretien avec l'astre de feu est sans équivoque: lui vouant une loyauté absolue, ses capitules ne s'offrent que par temps sec. Réagissant à l'humidité ambiante, ses bractées internes — qui ressemblent à une couronne de pétales — se referment immédiatement au contact de l'eau. En réalité, cette mécanique permet de protéger des intempéries les précieux fleurons (tous tubulés). Autrefois surnommée Herbe à la pluie, la Carline commune pourrait faire office de baromètre naturel. Pour les plus curieux, l'expérience peut se pratiquer à l'aide d'un brumisateur, au risque de vexer notre fleur hydrophobe.

La Carline doit son nom à Carolus, soit Charles. Pour certain auteurs, il s'agirait d'une référence à Charles Quint, à moins que ce ne soit Charlemagne: on raconte qu'un ange offrit au souverain un pied de Carline pour remédier à l'ensemble des maux de l'humanité. Dans d'autres versions, il s'agit de soigner la peste, pas moins. Bref, la Carline, c'est du lourd!

En dehors des contes et légendes, on trouve pourtant de références quant à l'utilisation de la Carline commune (elle est toutefois comestible, croquée à l'occasion par les chèvres et les moutons). La Carline à feuilles d'acanthe (Carlina acanthifolia) et la Carline acaule (Carlina acaulis), deux Sauvages plutôt alpines et courtes sur tige, sont en revanche réputées pour leur vertus culinaires et médicinales; la première pour son goût proche de celui de l'artichaut, la seconde pour ses vertus supposées tonifiantes, stomachiques et diurétiques. Dans le sud du pays, les grandes inflorescences de ces deux espèces sont parfois clouées sur les portes afin de servir de baromètre, leur capitule se refermant à l'approche de la pluie (même après avoir séché).

Carline est également un prénom révolutionnaire, fêté le 21ème jour de Thermidor, le mois des chaleurs forcément. Bien plus rare que la Sauvage, son usage n'a jamais transcendé les modes (au summum une vingtaine de petites filles en France en 2003). Alors qui sait, si vous cherchez un prénom original, solaire, pour une petite sauvageonne susceptible de guérir les maux de l'humanité (à l'exception des jours de pluie), l'idée est semée!

Pour aller plus loin:

- Carlina vulgaris sur Tela-botanica

- Carlina vulgaris: identification assistée par ordinateur