13/11/2015

13/11/2015

Achillée millefeuille, Saint-Auvent (67)

Achillea millefolium (Achillée millefeuille) appartient au vaste clan Asteracea, les plantes aux très nombreuses fleurs réunies en un gros «capitule» (Pâquerettes, Pissenlits, Marguerites...). Un piège initiatique pour les apprentis botanistes, car en le voyant, on est immédiatement tenté de le ranger parmi les Apiaceae (Ombellifères), les plantes à «ombelles» (inflorescence en forme de parapluie). Il se trouve que dans le cas d'Achillea millefolium, les botanistes utilisent le terme «corymbe» plutôt que celui d'«ombelle», qui renvoie à une inflorescence en grappe plate, où les fleurs (ici les capitules) sont alignées sur un même plan horizontal.

La Sauvage tire son nom d'Achille, héros mythique de la guerre de Troie, qui s'en servit pour guérir des blessures (pas les siennes, mais celle d'un roi, car en dehors de son célèbre talon, Achille était invulnérable).

Tu connaîtras la gloire mon fils, on écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir, le monde n'oubliera jamais ton nom : Achille.

(Troie, Wolfgang Petersen)

C'est en tant que plante-médecine qu'Achillea millefolium a tissé sa légende à travers l'histoire, depuis les tombes néandertaliennes (où des traces de la Sauvage ont été observées, parmi d'autres pharmacopées rudimentaires), en passant par les Celtes, jusqu'à la première guerre mondiale (où elle — «l'Herbe aux militaires» — faisait partie du kit de premier secours fourni à chaque soldat). Mais avant de revenir sur les pouvoirs de cet infirmier végétal, observons le de plus près:

Feuilles alternes, bipennatisequées de l'Achillée millefeuille, Poitiers sous Blossac

Ses inflorescences blanches roses caractéristiques (qui apparaissent à la belle saison, entre juin et octobre), disposées en «corymbe», combinées à ses «mille feuilles» vertes foncées, en réalité des feuilles finement découpées (comme des plumes) devraient nous permettre de l'identifier sans grandes difficultés.

Corymbe de capitules très fréquenté de l'Achillée millefeuille, Beauvoir (86)

Achillea millefolium est une vivace et se propage autant par ses racines traçantes (reproduction végétative) que par ses graines grises qu'il ressème spontanément chaque année. Il affectionne les terrains dégagés, riches et secs, les prairies, mais aussi les bords des routes et des chemins, où il dresse ses tiges raides de 20 à 70cm de hauteur (à moins qu'une tondeuse à gazon ne les raccourcisse, ce qui ne perturbe pas outre mesure notre Sauvage).

Des tiges qui vous permettront de fabriquer, dans le respect des traditions, un set de baguettes pour pratiquer le rituel du Yi-Jing, le célèbre livre divinatoire de l'empire du milieu (un autre Achillée fut aussi utilisée pour fabriquer les baguettes du Yi-Jing, l'Achillée ptarmique, Acchillea ptarmica). Reconnaissez que notre Sauvage a su faire sa place dans l'histoire, que ce soit aux côtés des traités fondateurs de Chine, ou dans les récits mythologiques européens.

Au cœur de la terre naissent les racines (c'est en accumulant petit à petit qu'on parvient à ce qui est grand et élevé).

(Tirage n°46 «Croissance» du Yi-Jing)

Achillée millefeuille, Dagneux 0()

Lorsqu'il s'incruste au potager, Achillea millefolium devient un excellent auxiliaire. Dans les allées, il couvre le sol au même titre qu'un gazon, car il supporte le piétinement. Mais contrairement à une simple pelouse, la Sauvage est très serviable: elle donne de la vigueur aux plantes alentour, son odeur âcre repousse nombre de prédateurs pendant que ses fleurs attirent les pollinisateurs (abeilles, papillons...) et les syrphes (redoutables prédateurs des pucerons).

Fauchée, Achillea millefolium fournit un paillage généreux. Sa décoction (100g de fleurs pour 1l d'eau) accélère la formation du compost, ou (diluée à 1 pour 10) fait office de traitement anti-fongique... Bref, Achillea millefolium est une véritable manne pour le jardinier!

Sexe, pollen et Achillée millefeuille : les trois ingrédients d'une bonne légende? (couple de Pseudovadonia livida)

Ses jeunes pousses, ses fleurs et ses feuilles sont comestibles. L’Achillée millefeuille dégage une saveur amère et intense. Elle sera généralement utilisée comme condiment dans les salades, les soupes ou les omelettes, plutôt que comme plat principal. Dans les pays nordiques, ses inflorescences ont parfois servi à aromatiser la bière. Autre particularité culinaire : un sachet de graines de la sauvage était jadis placé dans les tonneaux de vin pour aider à la bonne conservation de ce dernier.

Un joli ton rosé pour cette Achillée millefeuille, alias «Saigne nez»

Mais revenons à ce qui à fait la popularité d'Achillea millefolium: son utilisation médicale. Difficile d'être exhaustif sur le sujet... La Sauvage mériterait quelques chapitres à elle seule. Les études lui reconnaissent plus de 120 composés chimiques dont 82 huiles essentielles. Néanmoins, on peut retenir les usages les plus courants:

En poitevin saintongeais, Achillea millefolium est plus connue sous le nom de Saigne nez. La Sauvage ne pratique pas la boxe à ses heures perdues, mais se révèle hémostatique en usage externe. La tisane de ses parties aériennes fleuries (fraîches ou séchées) appliquée en cataplasme, en friction douce ou en bain, est anti-inflammatoire et cicatrisante. Une recette qui a traversé l'histoire, des chevaliers du moyen-âge jusqu'au poilus des tranchées de la première guerre mondiale! Dans une version plus contemporaine, le randonneur peut appliquer directement quelques feuilles mâchées pour arrêter le saignement d'une (légère) coupures.

En usage interne, la même tisane soulage les douleurs menstruelles ainsi que les douleurs abdominales digestives. En inhalation, elle fera également bon effet dans le traitement des infections des voies respiratoires (rhumes, maux de gorge...).

Voilà une Sauvage qui, depuis des dizaines de milliers de siècles, œuvre pour ne jamais se voir affubler du sobriquet de «mauvaise herbe»... Gageons que la renommée et la légende d'Achillea millefolium perdurent longtemps!

Pour aller plus loin:

- Achillea millefolium sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

06/11/2015

06/11/2015

Saponaire officinale, Poitiers bords de Boivre

Saponaria officinalis (Saponaire officinale) appartient à la grande famille Caryophyllaceae, aux côtés des Silènes. Saponaria officinalis partage avec ces dernières un certain penchant pour la vie nocturne; entre juin et septembre, la Sauvage parfume agréablement ses fleurs roses pâles et active sa production de nectar après le coucher du soleil pour attirer les papillons de nuit qui participent à sa pollinisation.

La vie est tout de même une chose bien curieuse... Pour qui sait observer entre minuit et trois heures du matin.

(Le quai des brumes, Marcel Carné)

Fleur de la Saponaire officinale: un calice en tube à 5 dents, 5 pétales, 10 étamines libres autour d'un pistil à 2 styles.

Saponaria officinalis est une vivace dont les rhizomes et les semis spontanés assurent une expansion efficace sur les terres riches, humides et baignées de soleil.

Feuilles de la Saponaire officinale: opposées, ovales avec un sommet pointu, entières.

Son usage interne (en tant que médicament ou en tant qu'aliment) peut soulever des problèmes (elle est hémolytique, c'est à dire qu'elle détruit les globules rouges); par prudence, on retiendra qu'il convient d'éviter de consommer la belle en dehors d'un cadre botanique ou médical averti.

En revanche, on aurait tort de se priver des vertus astringentes de Saponaria officinalis en usage externe: les romains en mettaient des feuilles dans leur bain pour soigner les maladies de peau. La Sauvage était recommandée pour nettoyer les plaies des lépreux. Les chinois s'en servaient pour traiter la gale. Plus proche de nous, la décoction de Saponaria officinalis s'utilise en massage pour traiter les problèmes dermatologiques, comme l’eczéma, le zona, le psoriasis ou l’acné.

Saponaire officinale, Poitiers quartier Chilvert

Sapo en latin est le «savon»: la plante contient des saponines

en grande quantité, des substances qui permettent aux végétaux qui les

produisent de se protéger contre les insectes et les maladies... Et qui

ont la propriété, lorsque frottées avec de l'eau, de mousser comme du savon (la mousse est verte, forcément)! Dans le Poitou, la Sauvage est surnommée Savonnette!

Je fabrique et je vends du savon, l’objet qui indique le degré de civilisation.

(Fight Club, David Fincher)

Se laver les mains avec une poignée de feuilles de Saponaire officinale!

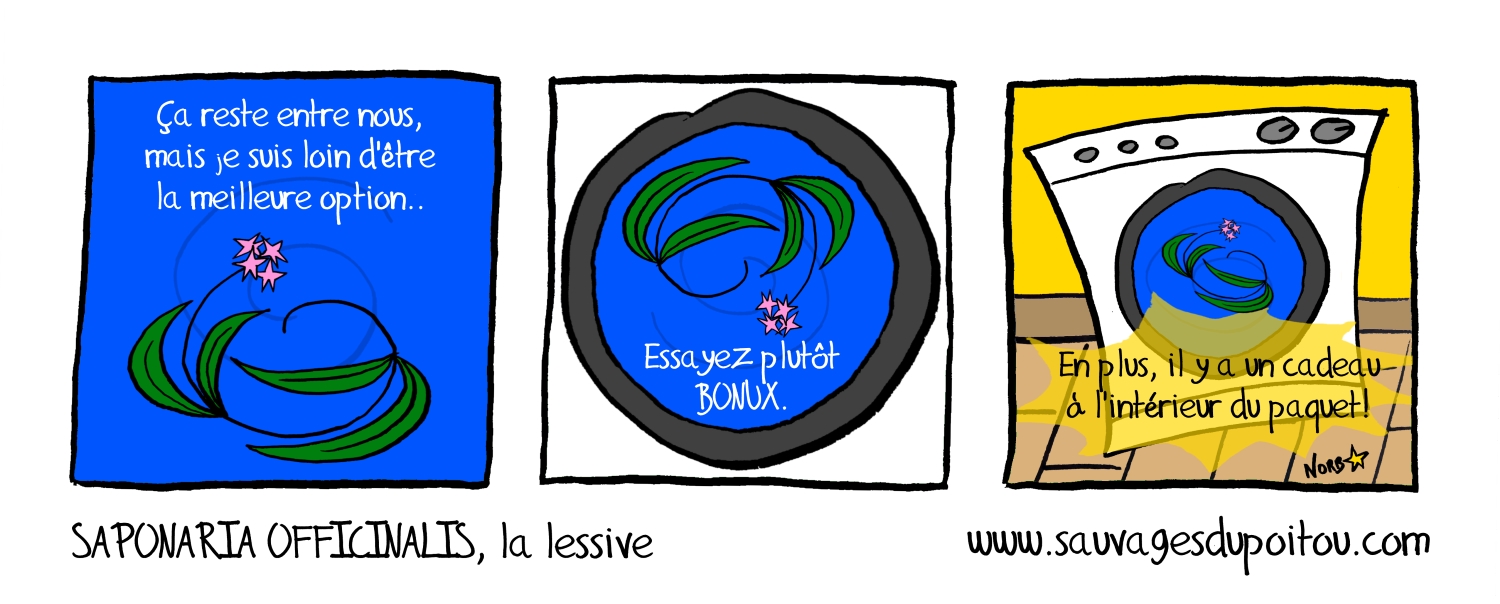

Une décoction (10mn à ébullition) de racines de Saponaria officinalis (les saponines y sont plus concentrées que dans les parties aériennes) permet de fabriquer un savon liquide qui a été utilisée autrefois pour se laver les mains, les cheveux, ou le linge délicat; il doit en revanche être utilisé rapidement. Pour une longue conservation, on préférera confectionner une poudre, en séchant les racines avant de les broyer. Celle ci pourra faire office de lessive dans le tambour de la machine à laver! La méthode est ancienne, mais le résultat risque de décevoir les habitués de la chimie moderne que nous sommes: le pouvoir détachant de la plante s'avère nettement moins efficace que celui des nouvelles lessives de synthèse.

Pour aller plus loin:

- Saponaria officinalis sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

Fruits (capsules allongées) de la Saponaire officinale à la fin de l'été, Buxerolles (86)

23/10/2015

23/10/2015

Lamier blanc, Poitiers quartier Chilvert

Lamium album (Lamier blanc) appartient à la famille Lamiaceae, les plantes à tige carrée. Dans la mythologie grecque, la jeune Lamia était l'amante de Zeus. La femme du Dieu, Héra la jalouse, tua leur enfant illégitime. Lamia, inconsolable, décida qu'aucune mère n'avait le droit d'être heureuse, et se transforma en une ogresse qui mangeait les enfants des autres! Ainsi, les Lamiaceae doivent leur nom à la terrible dévoreuse et à leurs fleurs en forme de gueule ouverte, qui semblent avaler les butineurs qui les visitent!

De toutes les Lamiers (pourpre, maculé, jaune...), le Lamier blanc est celle qui souffre le plus du délit de faciès qui consiste à les confondre avec les piquantes Orties (et pour que la confusion soit complète, il n'est pas rare que le Sauvageon pousse au beau milieu des Orties). A tel point que le Lamier blanc est très souvent nommée Ortie morte (car elle ne pique pas) ou encore Ortie blanche, et donc Ortige blanche en poitevin-saintongeais. En l'absence de fleurs, la reconnaitre au milieu d'une colonie d'Ortie demande un peu de familiarisation!

Fleur du Lamier blanc: une corolle en tube recourbé, une lèvre supérieure entière, bordée de longs cils, une lèvre inférieure trilobée (les deux lobes latéraux ne forment guère plus que deux petites dents; le lobe médian, beaucoup plus large, sert de piste d’atterrissage pour le butineurs).

Le Lamier blanc est une vivace qui s'installe généralement sur les terres fraîches et riches en azote. A l'image des autres Lamiers (voir nos articles sur les Lamier pourpre et Lamier jaune), ce sont les fourmis qui disséminent ses graines et dispersent les générations à venir sur le territoire (les fruits du Lamier blanc contiennent huiles et substances appréciées des fourmis pour nourrir leur couvain). Autour du pied, le rhizome multiplie les rejets, assurant l'expansion de la colonie.

Malgré sa propagation efficace, le Sauvageon se montre plutôt sympathique à côtoyer au jardin. Ses fleurs agréablement à l'odeur de miel sont riches en nectar et régalent les bourdons d'avril à septembre. De plus, entre les rangs de pomme de terre au potager, le parfum du Lamier blanc a la réputation de repousser les doryphores.

«Ortie blanche», Persac (86)

Et si le Lamier blanc prend trop ses aises, reste à en faire la récolte! Il est une riche comestible (au goût peu marqué cependant): ses feuilles peuvent être consommées crues en salade, ou cuites (comme des épinards).

Feuilles du Lamier blanc: opposées décussées, fortement dentées, de forme générale ovale, deltoïdes ou cordées.

- C’est pour quel type de cheveux?

- Euh... cheveux sales!

(Chouchou, Merzak Allouache)

En médecine populaire, le Lamier blanc était recommandé (en décoction ou en infusion) pour remédier à des problèmes intimes et féminins, tels que les règles trop abondantes, douloureuses ou irrégulières, ainsi que les leucorrhées (pertes blanches).

Le Sauvageon est également apprécié au rayon cosmétique: il permet de confectionner des shampoings «maison», utiles face aux problèmes de séborrhée du cuir chevelu (cheveux gras, démangeaisons, pellicules...). L'infusion filtrée d'un bouquet de Lamier blanc peut s'appliquer directement, comme en shampoing. Son parfum n'étant pas spécialement sexy, on peut agrémenter de quelques clous de girofle. On peut aussi épaissir la solution avec de l'agar-agar en poudre, c'est plus pratique! (Comme toute préparation végétale, conserver au frigo, mais jamais au delà d'une semaine).

Pour aller plus loin:

- Lamium album: identification assistée par ordinateur

- Lamium album sur Tela-botanica