15/08/2017

15/08/2017

Panicaut champêtre, Biard (86)

Eryngium campestre (Panicaut champêtre) appartient aux Apiaceae (ex Ombellifères), les Sauvages à fleurs en ombelles. Si, par maladresse, on s'assoit sur les feuilles coriaces et épineuses de la Sauvage lors d'un pique-nique, on pensera peut-être qu'il s'agit d'un «chardon» (Cirsium, Carduus...), de la famille des Astéracées. Il n'en n'est rien: le Panicaut champêtre est bel et bien le frère des carottes, persils, cerfeuils, panais ou céleris... Un piège bien connu des apprentis botanistes qui retiendront à l'inverse que l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium), avec ses airs de carotte, est en fait une Astéracée. Panicaut et Achillée ont-ils été échangés à la naissance, pour grandir chacun de leur côté dans un clan étranger?

À gauche, le Panicaut champêtre de la famille des Carottes. À droite, l'Achillé millefeuille de la famille des «chardons» (Cirsium, Carduus...)... Deux Sauvages qui poussent à contre courant de notre intuition!

Une investigation plus poussée nous apprendra que personne ne s'est trompé, et que tout le monde est à sa place: les fleurs à 5 pétales du Panicaut champêtre (qui apparaissent en été) sont regroupées en des ombelles arrondies (les rayons de ses ombelles sont nuls, d'où la confusion), et l'analyse de ses fruits (diakènes) lèvera nos derniers doutes. De son côté, l'Achillée millefeuille regroupe une multitude de capitules, et non des fleurs, dans ses corymbes (voir notre article consacré à la Sauvage), une des signatures du clan Astéracée.

Panicaut champêtre: sous la garde d'une collerette de bractées épineuses, les fleurs à 5 pétales recourbés vers l'intérieur, regroupées en ombelles. Dans la mesure où les rayons de ses ombelles sont nuls, on est aussi en droit de dire qu’il s’agit d’un capitule!

Allez basta, roule, on y va!

(La Carapate, Gérard Oury)

Reste que le Panicaut champêtre est parfois surnommé Chardon Roland, Chardon à cent têtes ou Chardon d'âne. Dans le Poitou, il est le Chardon roulant («Chardon Roland» vient probablement de cette même origine), à cause de ses inflorescences séchées qui se détachent en hiver et roulent au sol, poussées par les tempêtes. C'est une forme d'anémochorie atypique (voyage des semences avec le vent), car rien ne prédispose les graines à quitter le plancher des vaches, comme le feraient les fruits plumeux d'un véritable chardon. Mais bref, chardon ou non, la Sauvage pique celui qui s'y frotte: un excellent moyen de défense contre les ruminants.

Le Panicaut champêtre est une vivace, qui installe durablement ses longues racines (jusqu'à 5 mètres de long) sur les sols misérables et déstructurés. On le croisera partout où la vie est mise à rude épreuve: terrains vagues, chemins piétinés, sableux, prairies usées par le surpâturage... Et surtout sur les plateaux calcaires brûlés par le soleil, un milieu très apprécié des papillons comme des lépidoptéristes de tout poil.

Mercure (Arethusana arethusa) sur Panicaut champêtre: la Sauvage, très mellifère, intéresse de nombreux butineurs.

Si le Panicaut champêtre est comestible (Panicaut vient du latin médiéval pane cardus, le «pain de cardon»), ses piquants dissuaderont tous ceux qui n'ont pas une mâchoire de requin d'en faire leur pique-nique, à l’exception des très jeunes feuilles qui peuvent se déguster en salade. La plante adulte peut toutefois servir de «bouquet garni» pour parfumer les sauces et les bouillons. Certains lui trouve un goût d’artichaut, et faute d'en avoir le cœur, elle en a au moins la douceur (sa saveur est légèrement sucrée).

Faute de croquer le Panicaut champêtre, une Mante religieuse (Mantis religiosa) tente de croquer les papillons...

C'est surtout en tant que plante hôte d'un champignon que le Panicaut champêtre est connu: dans la partie sud de la France, pousse depuis la souche de ses racines la Pleurote du panicaut (Pleurotus eryngii). Cultivée dans le reste du pays (les kits de culture domestique sont assez faciles à dénicher), la Pleurote du panicaut présente une chaire tendre et savoureuse qui en fait un met de premier choix dans la cuisine méridionale.

Les racines bouillies du Panicaut champêtre ont autrefois été utilisés pour leurs vertus diurétique (calculs rénaux...) et apéritive. Mais c'est une toute autre coutume que retiendront les plus baroudeurs d'entre vous : jadis, celui qui partait à l'aventure loin de ses terres et loin des siens emportait avec lui une tête fleurie de Panicaut champêtre, cueillie dans son village; une manière de souhaiter bon voyage à celui qui roule vers de nouveaux horizons, comme une inflorescence de «Chardon roulant» poussée par les vents!

Pour aller plus loin:

- Eryngium campestre sur Tela-botanica

- Eryngium campestre: identification assistée par ordinateur

28/07/2017

28/07/2017

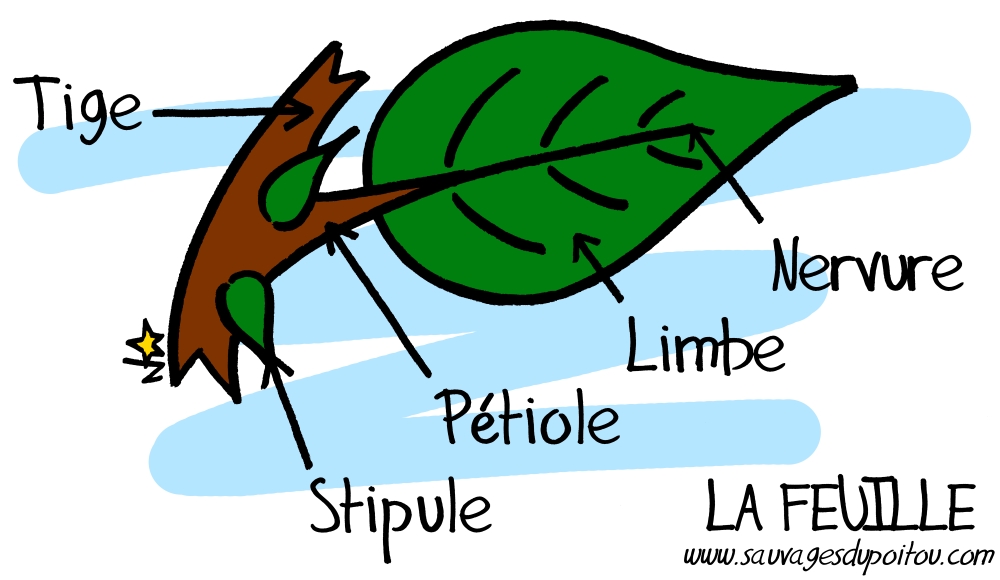

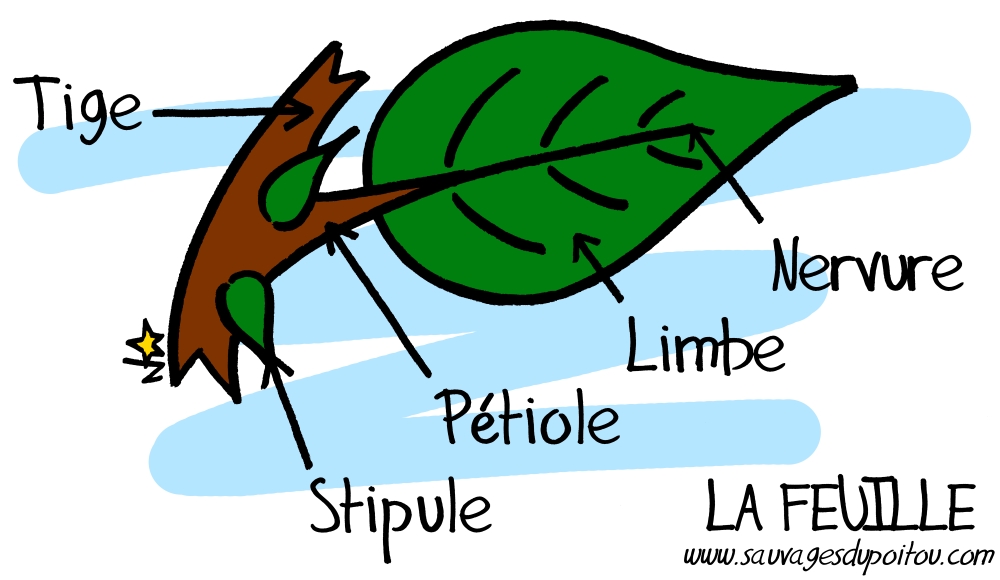

Cet article fait suite à «décrire les feuilles (1)» et «décrire les feuilles (2)», où nous avions respectivement appris à décrire les feuilles simples, puis les feuilles composées. Pour rappel, une feuille se présente ainsi à nos yeux:

La forme du limbe de la feuille, ainsi que le dessin des nervures, n'ont plus beaucoup de secrets pour vous (bien sûr, il reste toujours des secrets quelque part!). Reste à regarder de près la répartition des feuilles sur la plante...

Mais avant tout chose, rapprochons nous de la base du limbe et pointons nos loupes en direction du pétiole... Si pétiole il y a!

Mais... Vous n’avez plus de pieds Lieutenant Dan!

(Forrest Gump, Robert Zemeckis)

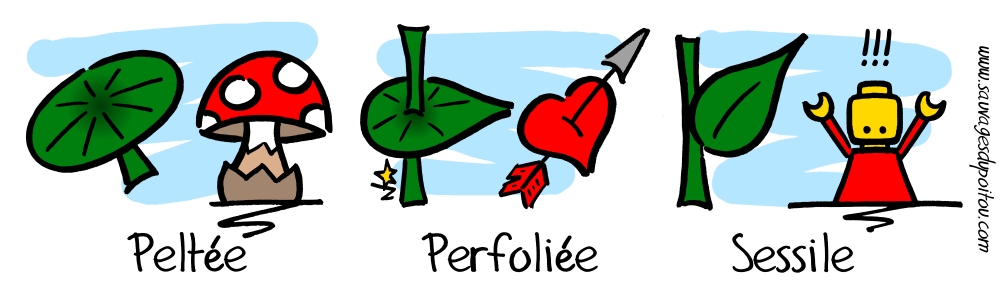

Le plus souvent, il y a un pétiole, et il n'y a pas grand chose de plus à dire de plus que la feuille est pétiolée. Certains cas particuliers méritent d'être gribouillés:

Peltée: le pétiole est fixé au centre du limbe.

Perfoliée: la tige semble transpercer le limbe.

Sessile: absence de pétiole.

Embrassante (ou Amplexicaule): la base de la feuille entoure la tige qui la porte.

Engainante: la base de la feuille est enroulée autour de la tige, formant une gaine plus ou moins cylindrique et/ou fendue.

Décurrente: la feuille se prolonge le long de la tige, vers le bas.

Rangeons nos loupes pour regarder l'allure générale de la plante. Son architecture doit beaucoup à la répartition des feuilles sur sa tige...

Les feuilles qui semblent directement issues des racines de la plante (au niveau du sol) sont appelées «radicales», celles rattachées à la tige (en l'air) «caulinaires». Jusque là, rien de très sophistiqué...

La disposition des feuilles est pourtant un sujet d'étude aussi profond que sérieux; d'ailleurs, les botanistes ne parlent pas de «disposition», mais de «phyllotaxie». À matière honorable, mot honorable! Les première études passionnées de l'implantation des organes sur le végétal remontent à l’Égypte ancienne... Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet en examinant quelques papyrus séculaires:

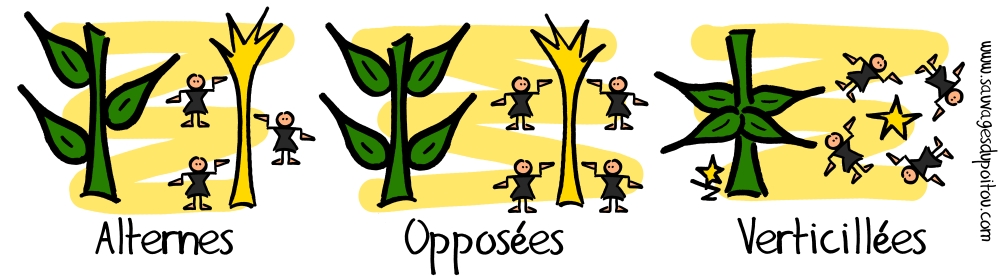

Prenez le temps qu'il faut pour retenir cette première ligne, qui recouvre tous les possibles:

Alternes: feuilles disposées une par une (une seule feuille par nœud).

Opposées: feuilles disposées deux par deux, face à face (deux feuilles par nœud).

Verticillées: feuilles disposées en couronne (au delà de deux feuilles par nœud).

La ligne suivante illustre quelques cas particuliers qui en découlent (la liste des cas particuliers, vous vous en doutez, n'est pas exhaustive):

Hélicoïdales: feuilles alternes disposées en spirale le long de la tige (disposition la plus courante).

Décussées: feuilles opposées, chaque paire est disposée à 90 degrés par rapport à celle qui la précède.

En rosette: feuilles regroupées et étalées à la base (au «collet») de la plante.

En dehors de la disposition verticillée (plus de deux feuilles disposées en couronne autour d'un nœud), l'ordonnance des feuilles dessine généralement une spirale le long de la tige. Peut être parce que les feuilles ainsi placées sont assurées d'un ensoleillement maximum... Quoi qu'il en soit, la nature semble avoir inventé les mathématiques: chaque espèce répond à une règle stricte, inscrite jusque dans ses gènes. Chaque feuille (ou chaque paire) pousse selon un angle précis par rapport à la feuille (ou à la paire) qui la précède.

Grand Plantain (Plantago major): feuilles ovales et entières, aux nervures parallèles, disposées en rosette, longuement pétiolées (on dit aussi que les pétioles sont «ailés», car ils sont bordés par deux parties minces de limbe)

Autre exemple de discipline géométrique : les feuilles de la Menthe à feuilles rondes sont opposées. La rotation entre chaque paire de feuilles marque un angle régulier de 90°. Cet agencement est suffisamment courant pour porter un nom spécifique: on dit que les feuilles sont décussées.

Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens): feuilles ovales (parfois presque orbiculaires), crénelées, reticulées, sessiles, opposées décussées.

Avec tout ça, impossible de dire que la mauvaise herbe fait désordre! Et vous l'avez sans doute remarqué, cette rigueur géométrique ne s'applique pas seulement aux feuilles; c'est elle qui sublime les fleurs (à travers la disposition de leurs pétales), les fruits, les cônes, etc. Songez à l'incroyable «mandala» dessiné par les écailles d'une pomme de pin.

Léonard de Vinci s'est intéressé en son temps à cette spectaculaire ordonnance du monde végétal. Il avait mesuré que dans la plupart des cas, l'angle («de divergence») entre deux feuilles ou deux pétales avoisinait les 137,5°. Dans le cas des feuilles, cet angle permet une occupation de l'espace et une exposition à la lumière optimales.

Certains d'entre vous auront peut-être reconnu un nombre célèbre: l'«angle d'or». Au même titre que le nombre d'or (1,618), à partir duquel il se calcule (angle d'or=360/nombre d'or²), l'angle d'or a permis aux architectes et aux artistes de s'appuyer sur les mathématiques pour insuffler la beauté harmonieuse du monde naturel dans leurs créations; et ce depuis l’Égypte ancienne (encore), les pyramides en étant la première application connue.

Nous voilà presque arrivés au terme de cette trilogie consacrée aux feuilles et au vocabulaire associé en botanique. Notez qu'au même titre que des adjectifs communs comme «court», «long», «vert», tous les mots que nous avons vus peuvent s'appliquer dans d'autres champs que celui de la feuille. Par exemple, le vocable étudié nous sera utile lorsque nous pointerons nos loupes du côté des fleurs: on observera des pétales lancéolés, d'autres obovales ou encore acuminés... Et après tout, libre à vous, au détour d'un périple en Égypte, de briller en disant des pyramides qu'elles sont parfaitement deltoïdes!

Les feuilles charnues de l’Orpin blanc (Sedum album) ressemblent un peu à des saucisses... En botanique, il faut aussi savoir improviser ! Elles sont aussi sessiles et disposées un peu n'importe comment. On peut utiliser le mot éparse pour décrire ce genre de répartition anarchique.

D'autres leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (1): feuilles simples

- Le vocabulaire de la botanique (2): nervures et feuilles composées

Pour aller plus loin:

10/07/2017

10/07/2017

Ce billet est le premier d'une catégorie d'articles sur le blog, «La botanique joyeuse», qui sera consacrée à l'initiation sauvage et décomplexée de la biologie végétale. L'occasion, j’espère, de faire quelques découvertes dignes de l'université de magie de Poudlard (l'école du jeune sorcier Harry Potter)... Car l'étude du vivant est rarement chose ennuyante.

Notons au passage la présence (ou l’absence) de stipules: une paire de petites feuilles situées de part et d’autre de la base du pétiole. Celles-ci peuvent être foliacées (c’est-à-dire avoir l’apparence d’une feuille), membraneuses, exubérantes, miniaturisées à l’extrême, réduites à l’état d’épine, de glande ou inexistantes… La nature, bien plus que la langue française, fourmille de cas particuliers!

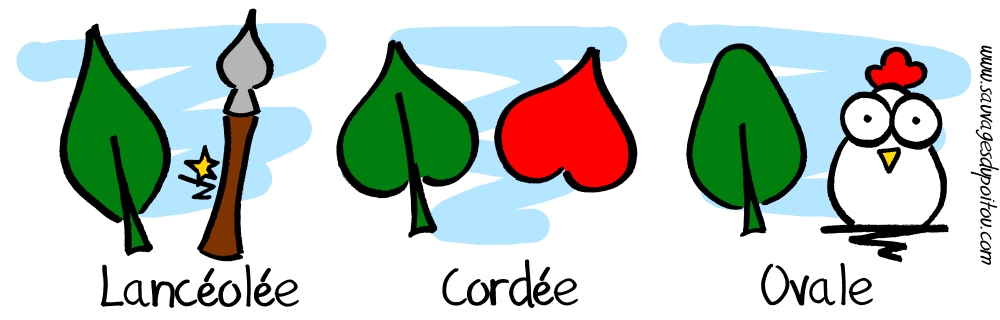

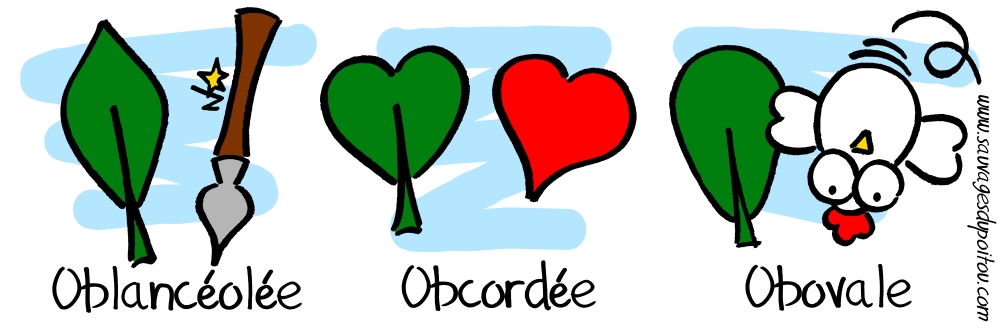

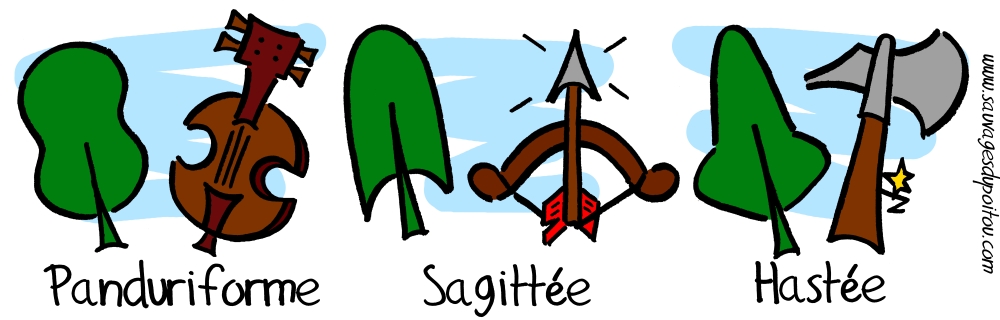

Nous commençons avec des adjectifs permettant de décrire des feuilles «simples», c'est à dire des feuilles dont le limbe est composé d'une seule et unique partie continue. Et si les feuilles sont simples, le vocabulaire qui leur est associé ne l’est pas toujours… Notre imagination (dans imagination se cache le mot image) sera d’une grande aide pour mémoriser les planches suivantes :

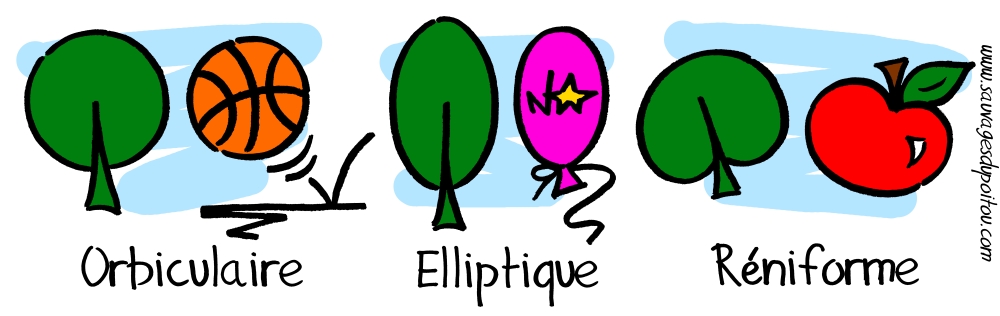

Orbiculaire : de forme circulaire.

Elliptique : de forme ovale.

Réniforme : en forme de rein ou de haricot (arrondie au sommet).

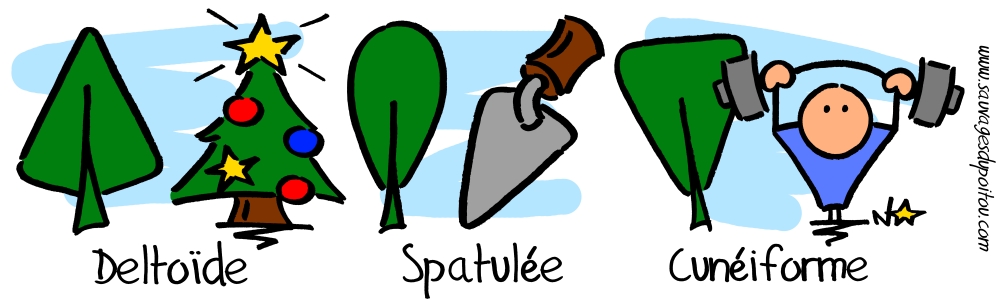

Deltoïde : de forme triangulaire.

Spatulée : en forme de spatule (arrondie au sommet, graduellement rétrécie à la base).

Cunéiforme : en forme de triangle inversé.

Lancéolée : en pointe aux deux extrémités, plus large du côté de la base.

Cordée : dont la base forme deux arrondis, à l’image d'un cœur.

Ovale : en forme d’œuf (plus large à la base qu'au sommet).

Oblancéolée : en pointe aux deux extrémités, plus large du côté du sommet.

Obcordée : dont le sommet forme deux arrondis, à l'image d'un cœur.

Obovale : en forme d’œuf (plus large au sommet qu'à la base).

Aciculaire : en forme d'aiguille.

Oblongue : allongée, base et sommet presque parallèles ou arrondis.

Linéaire : allongée et étroite, bords parallèles.

Panduriforme : étranglée ou échancrée sur les côtés, à l'image d'un violon.

Sagittée : dont la base présente deux lobes étroits, en forme de fer de flèche.

Hastée : dont la base présente deux lobes divergents, en forme de fer de hallebarde.

Ensiforme: en forme de glaive, épaisse le long de la nervure centrale, tranchante sur les bords.

Lyrée: dont le lobe supérieur est arrondi et plus grand que les lobes inférieurs, à l’image d’une lyre.

Falciforme: en forme de faux.

Rhomboïdale : en forme de losange.

Flabellée : en forme d’éventail, semi circulaire.

Tronquée : dont le sommet est comme coupé.

Aristée : dont le sommet se termine par une arête (pointe longue et dure).

Acuminée : dont le sommet se termine brusquement en pointe.

Émarginée : dont le sommet est taillé en angle rentrant, comme coupé aux ciseaux.

La vie rentrant difficilement dans des cases bien rangées, un terme n'exclut pas forcément les autres. C'est pourquoi il est recommandé d'user et d'abuser de ce vocabulaire en combinant autant de mots que nécessaire pour parvenir à décrire ce qui se présente sous nos yeux (Quelle est la forme générale de la feuille? Comment est sa base? Son sommet?). Et avant de faire nos premiers travaux pratiques, observons également le bord du limbe (la marge):

La liste est loin d'être exhaustive... Déjà, ces quelques définitions en appellent d'autres! Par exemple, en fonction du nombre de lobes sur le bord de la feuille, on parle de feuille bilobée (2 lobes), triolobée (3 lobes), quadrilobée (4 lobes), pentalobée (5 lobes ), etc. Le réservoir à mots semble inépuisable!

De gauche à droite et de haut en bas: feuilles rhomboïdales de l'Arroche halime (Atriplex halimus), spatulées crénelées de la Pâquerette (Bellis perennis), panduriformes de la Patience élégante (Rumex pulcher) et réniformes denticulées du Pétasite odorant (Petasites pyrenaicus).

Suite des leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (2): nervures et feuilles composées

- Le vocabulaire de la botanique (3): pétiole et phyllotaxie

Pour aller plus loin :

- Les formes foliaires sur Wikipédia

- Description générale de la feuille sur le site des Jardins du Gué