23/01/2019

23/01/2019

Cardinal et Centaurée rude

Dans notre dernier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons exploré le monde des diptères (mouches et moustiques) et constaté que ceux-ci ont fait mieux que la mâchoire des coléoptères en adoptant un outil plus perfectionné pour butiner : la langue. Cela dit, si la langue est un progrès, on peut encore faire mieux. Comment? Par un instrument plus long et précis: la trompe. D’où vient-elle? Des papillons.

- Un café avec 5 pailles, Madame!

- Fais le malin, toi! Tout le monde consomme ici!

(Le péril jeune, Cédric Klapisch)

La trompe est un appendice filiforme que tout le monde a probablement déjà observé, en regardant un papillon butiner une fleur, une pomme pourrie, une crotte ou même la sueur sur la peau…

Mâles de Bel argus (Polyommatus bellargus) sur déjections animales.

Un Mercure (Arethusana arethusa) profite des sels minéraux contenus dans la sueur.

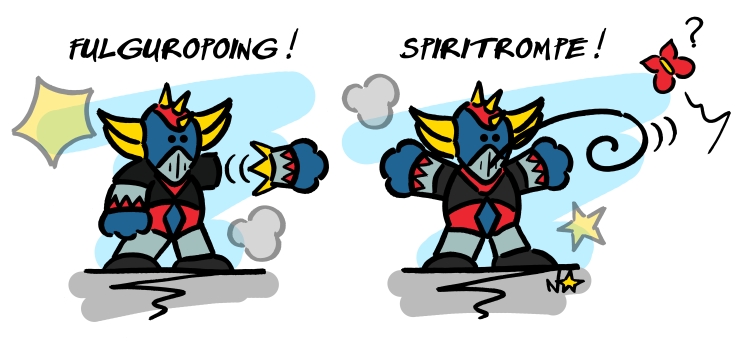

La trompe est un organe que nous qualifierons d’homogène: à la différence des diptères dont les pièces buccales présentent des formes diverses, tous les papillons (de nuit comme de jour) possèdent une trompe. Celle-ci est spiralée, s'enroulant et se déroulant facilement, d’où son autre nom : spiritrompe.

Lorsqu'on observe la (spiri)trompe dans le détail, on note qu’elle est formée de deux gouttières (appelées galéas maxillaires)

réunies pour former un tube aspirant - la trompe proprement dite - idéal pour atteindre les nectars

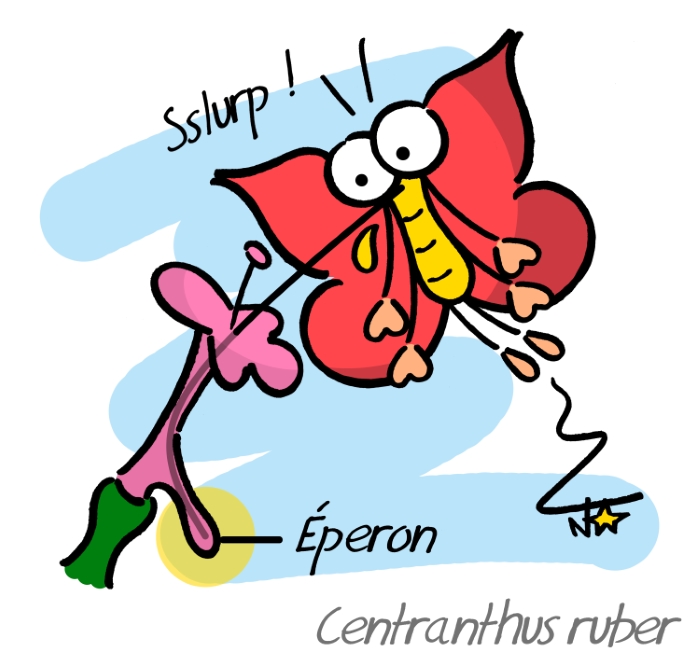

difficiles d’accès, nichés au fond des fleurs à longues corolles étroites ou au fond de leur éperons quand elles en sont munies (voir notre article consacré à la Valériane rouge, Centranthus ruber)

En guise d'illustration, ce Vulcain (Vanessa atalanta) accepte de vous tirer la trompe, dont les deux parties (galéas) sont bien visibles,

crochetées ensemble tel un système de fermeture Éclair.

Le déroulement de la trompe s’effectue au moyens de muscles miniatures. Cependant, aux environs du premier tiers de sa longueur, elle ne se déroule plus: elle forme une sorte d’angle droit permettant au papillon de l’orienter dans la fleur selon l’inclinaison de celle-ci et de la sonder dans ses moindres recoins. En somme, quand nous sirotons avec une paille coudée, nous ne faisons que singer les papillons en train de butiner.

Cette femelle de Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) manie avec virtuosité la paille à angle droit sur les fleurs de la Valériane officinale (Valeriana officinalis).

La trompe des papillons est de longueur variable. Elle peut être rudimentaire et non fonctionnelle, comme chez certains hétérocères (ceux qu’on appelle par commodité «papillons de nuit») tels les Bombyx qui sont incapables de s’alimenter. Elle peut être plus développée, de 4 millimètres chez les Pyrales jusqu’à 120 millimètres chez le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli). Chez les rhopalocères (les «papillons de jours»), la trompe varie généralement entre 7 et 20 millimètres.

Les papillons embarquent le pollen à leur insu sur leur trompe ou sur leur tête. Notez ici les quelques grains de pollen clairs collés sur la trompe, les palpes et les yeux de ce Bleu nacré (Polyommatus coridon).

Je pompe, donc je suis.

(Devise Shadok)

Armés de cette pipette sophistiquée, les papillons passent leur temps à convoiter le nectar, cette idée fixe des butineurs de toutes ailes.

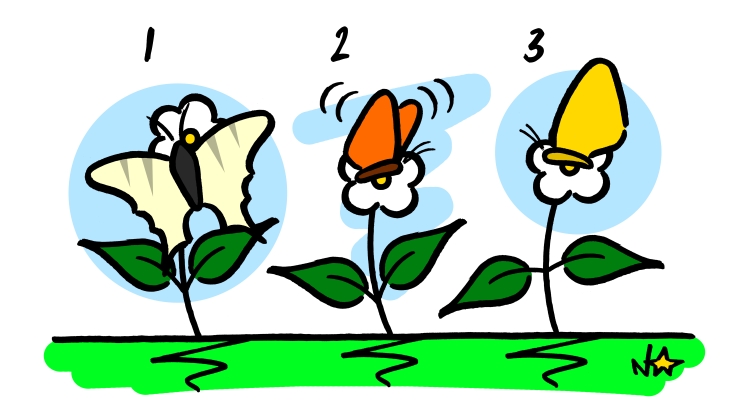

Ouvrons ici une petite parenthèse entomologique: lorsqu’ils butinent, les papillons ont un style. Toute trompe dehors, le Flambé (1) garde par exemple ses grandes ailes ouvertes de manière rigide tandis que la Petite Violette (2) bat doucement les siennes. Le Fluoré (3) n’ouvre jamais sa voilure tandis que les Azurés font un peu de tout, frottant leurs ailes, les fermant ou les déployant en insolation selon l’intensité des rayons du soleil…

Ces styles de butinage peuvent être modifiés selon

la température ambiante, l’ensoleillement, la force du vent etc. Mais lors de conditions

météorologiques normales, ils permettent d’orienter son identification vers telle famille ou tel genre, alors même qu’on se trouve assez loin du papillon. C'est une approche

qui ne s’apprend guère dans les guides d'identification, mais qui permet de développer sa propre intuition sur le terrain. Bien entendu, ce

«flair» ne dispense pas de confirmer puis d'affiner sa diagnose du spécimen de plus

près. Ceci

étant suggéré, fermons la parenthèse et revenons à nos Sauvageons et à leurs Sauvages favorites.

Quelles fleurs fréquentent nos lépidoptères de toutes ailes? On qualifie de psychophiles les fleurs préférées des papillons de jour. Ces derniers recherchent principalement les fleurs de couleur jaune, violette ou blanche, notamment celles des Astéracées, des Lamiacées et des Fabacées. Leurs parfums sont légers, leur nectar généralement peu abondant et peu concentré en sucre. Nous l’avons dit, l’avantage des papillons sur la plupart des pollinisateurs est de pouvoir accéder au fond des fleurs tubulaires étroites. N’avez-vous jamais observé nos sauvageons ailés affairés à butiner les fleurs aux corolles profondes du Buddleia de David, appelé à juste titre «Arbre à papillons»? Les abeilles, par exemple, sont peu enclines à oser butiner dans une fleur pareille.

Ce Vulcain (Vanessa atalanta) a presque entièrement introduit sa trompe dans le long tube de la corolle d'un Buddléia de David (Buddleja davidii). Une fleur dont la forme est peu attractive pour les abeilles (qui lui préfèrent le Buddléia jaune).

Les fleurs favorites des papillons nocturnes sont dites phanaérophiles. Ces noctambules sont, après les abeilles, les champions de la pollinisation, grâce à la longueur de leur trompe capable de puiser le nectar dans les corolles les plus profondes. Le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli) par exemple est capable d’atteindre le fond des fleurs longilignes des Chèvrefeuilles. Les fleurs phanaérophiles sont blanches ou roses pour être mieux repérables dans l’obscurité et n’ont pas besoin d’être de couleur vive car les papillons de nuit voient uniquement en noir et blanc. Elles se présentent souvent sous la forme d’un tube évasé et s’épanouissent au crépuscule ou en pleine nuit. Certaines s’ouvrent en journée puis augmentent leur production de nectar et de parfum dès que le jour décline (c'est le cas des Tilleuls par exemple). Dans l’obscurité, nombre de papillons se repèrent principalement grâce aux fragrances des fleurs.

Si la plupart des Sphinx vole la nuit, le Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum) est une espèce diurne encore commune dans nos régions. On l'observe en vol stationnaire devant des fleurs à corolles profondes.

S’activant le jour, au crépuscule et en pleine nuit selon les espèces, l’intérêt des papillons en tant que pollinisateurs est évidente: non seulement ces virtuoses du pompage de nectar passent l’essentiel de leur vie adulte à butiner les fleurs mais ils le font de manière rentable (un papillon peut butiner plus de 25 petites fleurs à la minute, soit 2 secondes par fleur) et s’y affairent en service 24h/24h.

Pour finir, peut-être vous demandez-vous qui, de la fleur ou du papillon à trompe, est apparu le premier? On a longtemps cru que les papillons, primitivement munis d’un appareil buccal masticatoire, s’étaient munis d’une trompe après que les plantes aient décidé d’égayer la nature de leurs fleurs, lesquelles se seraient mises à proliférer il y a environ 145 millions d’années. Toutefois, en 2018, plusieurs scientifiques (voir lien en bas d'article) font état de la trouvaille d’ailes fossilisés datées de 200 millions d’années. Damned: certaines écailles ont intrigué les chercheurs car elles se sont révélées être creuses… Une caractéristique des papillons à trompe! Les papillons à trompe auraient donc vécu avant l'invention du nectar? Pour les auteurs de l’étude, l’hypothèse est la suivante: les papillons de cette époque se seraient nourris de petites gouttelettes sécrétées par les gymnospermes, le groupe des conifères (entre autres), dominant entre le Trias et le Jurassique. Cette ressource aurait servi d’hydratation aux papillons lors d'épisodes de chaleur et de sécheresse intenses vers la fin du Trias. L’invention de la trompe aurait donc précédé celle de la fleur… Mais saura-t-on un jour la vérité? Parce que 200 millions d'années, ça commence à faire une paille!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Pour aller plus loin:

- A Triassic-Jurassic window into the evolution of Lepidoptera sur le site Science Advances

08/01/2019

08/01/2019

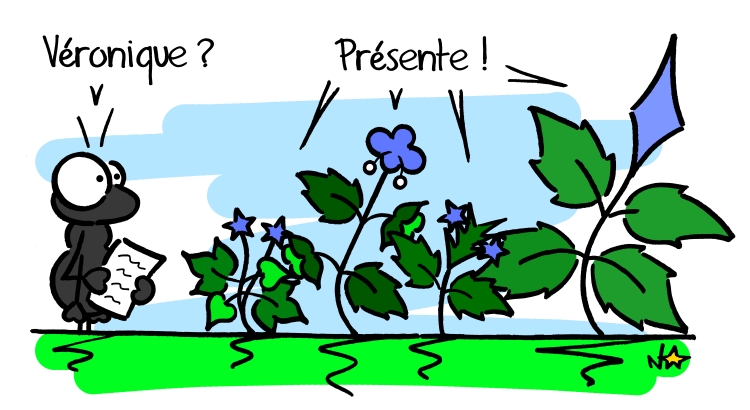

Véronique de Perse, Poitiers bords de Boivre

Veronica persica (Véronique de Perse ou Arrouil en poitevin-saintongeais) appartient aux Plantaginaceae. Ce clan réunit des sauvages très diverses sous la houlette des Plantains qui font office de chefs de famille. Au delà du patrimoine génétique, difficile de trouver des points communs entre une Véronique, un Plantain, une Digitale, une Linaire ou la belle Cymbalaire des murs... L'exercice serait peut-être plus évident si nous étions des papillons: la Mélitée du Plantain abandonne ses chenilles aux Plantains comme à quelques Véroniques, la Mélitée orangée oscille entre Plantains, Linaires, Digitales ou Véroniques. Comme quoi, dans le domaine de la botanique, les insectes possèdent un feeling qui nous fait parfois défaut!

La Véronique de Perse est probablement la plus répandue et la plus connue de son genre. Annuelle, elle fleurit presque toute l'année (de mars à octobre, parfois au-delà lors des hivers doux), de partout, même si sa préférence va aux sols riches en azote et en matière organique comme les potagers et les terres cultivées.

Feuilles larges, rondes à ovales et dentées de la Véronique de Perse.

L’évasion est un droit, je dirais même plus, un devoir!

(Mesrine: l’Instinct de mort, Jean-François Richet)

L'introduction de la Véronique de Perse en Europe est pourtant récente, située autour du 19ème siècle. Originaire du Sud-Ouest de l'Asie, on raconte qu'elle se serait évadée du célèbre jardin botanique de Karlsruhe en Allemagne (les jardins botaniques du monde entier sont de formidables vecteurs de propagations pour nos indomptables Sauvages). Sa naturalisation rapide et sa prolifération repose sur sa capacité à fleuri, à grainer et à germer quatre saisons sur quatre, en toutes circonstances.

Les Veroniques sont des plantes basses qui affichent le plus souvent ce type de fleurs à quatre pétales inégaux, d'où pendent deux étamines comme une jolie paire de boucles d'oreille. On recense une quarantaine d’espèces sur le territoire français, dont la détermination n'est pas toujours aisée. Le temps passé à dénicher et à reconnaitre les Veronica est largement récompensé par le spectacle de leurs floraisons. Parmi les plus célèbres (ou les plus communes):

Véronique officinale, la médicinale.

La Véronique officinale (Veronica officinalis) est une vivace qui pousse sur les sols secs et pauvres, dans les prairies ou les cultures. Ses feuilles ovales ou obovales sont mollement velues et finement dentées en scie; ses fleurs sont réunies en grappes grêles (presque en épis).

De nos jours, la Véronique officinale est pourtant la seule de son genre à être considérée comme plante médicinale par la pharmacopée française. L'infusion de ses sommités fleuries est réputée tonique, expectorante, diurétique et surtout digestive. Autrefois, elle fut utilisée en application externe pour soigner les plaies ou les maladies de peau chroniques, comme la gale ou la lèpre. C'est d'ailleurs à Sainte Véronique que les toutes les Veronica empruntent leur nom: la légende raconte que Véronique, une femme pieuse de Jérusalem, essuya à l'aide d'un tissu le visage du Christ lors de son ascension au Calvaire. Le visage du Christ s'imprima sur le linge, devenu relique sacrée (la «Sainte face»). Véronique aurait ensuite guérit miraculeusement l'empereur Tibère de la lèpre en lui révélant le tissu...

Véronique petit-chêne, la forestière.

Terminons notre promenade en un bouquet final de Véroniques qui, loin d'être exhaustif, illustre la richesse, la diversité et la beauté du genre. A vous de jouer, «attrapez-les toutes» comme le propose la devise des chasseurs de Pokémon! Un conseil avant de partir: pensez à photographier les capsules et à observer de près la pilosité de la plante avant de consulter votre flore préférée, ce sont souvent des critères discriminants pour les cas les plus ardus.

Véronique faux mouron d'eau (Veronica anagalloides), une locataire des zones humides, et Véronique cymbalaire (Veronica cymbalaria), une habituée des littoraux atlantiques et méditerranéens, ici égarée sur un trottoir à Poitiers!

Véronique en épi (Veronica spicata), plutôt montagnarde en France à l'état naturel, aux inflorescences spectaculaires, et Véronique luisante (Veronica polita), une adventice plus discrète que la Véronique de Perse, aux feuilles presque luisantes, aux capsules non aplaties recouvertes de poils glanduleux.

Véronique couchée (Veronica prostrata), une locataire des pelouses calcaires sèches, et Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia), une belle adventice des jardins.

Pour aller plus loin:

- Veronica persica sur Tela-botanica

- Veronica persica : identification assistée par ordinateur

- Le thé de l'Europe, ou les propriétés des Véroniques par Nicolas Andry de Boisregard (1704) 04/12/2018

04/12/2018

Les fleurs, comme on le sait, sont des êtres délicats. Or, dans notre premier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons survolé un gang de rustres plus proches de la tondeuse à étamines que de la paille à nectar: les coléoptères. Nous avons vu que ceux-ci correspondent au stade le plus primitif des butineurs. Heureusement, l’évolution des espèces a donné vie à des amateurs de fleurs plus courtois, j’ai nommé les diptères, c’est-à-dire les mouches et les moustiques. Suceurs, piqueurs, casse-pieds, ces insectes n’ont pas bonne presse chez l’homme mais ce serait commettre un délit de faciès que de les rejeter d’un bloc car si les mouches et les moustiques nous font râler, les fleurs, de leur côté, les considèrent comme des alliés précieux.

Comparés aux coléoptères, les diptères possèdent de nombreux avantages. D’abord, leur poids plume qui n’abîme pas les fleurs. Leur vol est souvent rapide et sûr, faisant d’eux des butineurs précis qui ne perdent pas de temps à chercher le nectar. D’autre part, leur corps est velu, mieux à même de fixer le pollen (certains coléoptères sont glabres). Enfin, leur appareil buccal les apparente plus à des siroteurs qu’à des vaches, ce qui leur évite de ravager l’intérieur des fleurs. Exit les bouches broyeuses, bonjour l’invention de la trompe, brevet qui sera repris par les papillons! Sur ce point, distinguons deux types de diptères:

Le labium entièrement déployé de cette mouche (Stomorhina lunata) sur le disque nectarifère d’une fleur de Lierre grimpant lui permet de lever une patte tout en gardant l’équilibre!

Hélas pour l’ensemble de nos Sauvages, les diptères n’ont pas tous les mêmes performances de pollinisation. Certains sont même de piètres butineurs car s’ils savent tirer la langue, celle-ci

est un poil courte. De fait, ils ne peuvent utiliser que des fleurs aux nectaires (glandes

produisant le nectar) facilement accessibles comme celles de certaines Apiacées. A la belle saison, rapprochez vous des ombelles de la Carotte sauvage (Daucus carota) ou de l'Angélique des bois (Angelica sylvestris) pour observer de nombreuses mouches très affairées. Ou mieux: posez vous derrière un massif de Lierre grimpant en automne, les allées et venues autour de ses fleurs généreuses sont incessantes...

En l’automne, le nectar du Lierre grimpant attire une foule de diptères: ici un groupe de moucherons (Apiloscatopse flavicollis et des Chironomidae)...

...Là une mouche Tachinaire (Tachina sp., probablement Tachina fera)

(Californication, Tom Kapinos)

Parmi ces mouches, remarquons toutefois certaines un peu mieux outillées. Il s’agit de membres de la famille des Syrphidae. Les syrphes possèdent un labium un peu plus long (5-10 mm) que la moyenne des mouches, ce qui leur permet de sonder des fleurs plus profondes et d’élargir la gamme des Sauvages visitées: on les observe ainsi sur un grand nombre de familles de fleurs (Apiacées, Rosacées, Astéracées…). De plus, comme ils sont essentiellement floricoles (alors que de nombreux diptères sont polyphages), les syrphes sont des pollinisateurs plus assidus que les autres mouches. Autre particularité: ils consomment le nectar mais aussi le pollen, comportement plus rare chez les diptères. Tout le monde connaît les plus petits des syrphes, à l'abdomen fin rayé de noir et jaune, qui savent voler sur place, souvent à hauteur d’homme. Les autre syrphes, plus gros, sont souvent confondus avec les guêpes, les bourdons ou les abeilles qu’ils imitent pour dissuader leurs prédateurs.

Le Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) n’a rien à envier à la Patrouille de France : c'est un adepte du vol stationnaire et des pirouettes aériennes!

Parmi les syrphes, les éristales se font passer pour des abeilles… Ici: l’Éristale gluante, Eristalis tenax, sur une fleur de Séneçon du Cap.

Les éristales se ruent vers ce bar à sirops qu’est l’Angélique sylvestre (Angelica sylvestris)!

Enfin, c’est parmi les prédateurs et les parasites - ceux dotés d’une langue bien développée - qu’on trouve les diptères les plus aptes au butinage: ils sont capables de trouver le nectar jusqu’au fond des fleurs à corolle étroite. Il en va ainsi de nos célèbres moustiques dont les mâles (qui ne nous piquent jamais) et les femelles (qui nous piquent à l’occasion) peuvent utiliser leur trompe pour aspirer le nectar au plus profond des fleurs. Toutefois, attention: ce n’est pas parce que l’outil de travail des moustiques est performant qu’ils comptent parmi les plus gros pollinisateurs, loin de là!

Parmi ces champions de l’aspiration en profondeur, la palme d’or revient aux bombyles, ces étranges mouches (et parasites d’autres insectes) à langue effilée (10-12 mm), ultra-réactives et capables de butiner en vol stationnaire comme les colibris! Contrairement à l’ensemble des diptères convoitant des nectars moyennement riches en sucres, syrphes et bombyles ont besoin de beaucoup d’énergie pour effectuer leurs vols virtuoses, ce qui en fait de grands amateurs de nectars concentrés.

Un colibri en peluche (idéal pour ramasser le pollen) avec une épée en guise de bec? Non, un Grand Bombyle (Bombylius major) butinant un Muscari à grappe (Muscari neglectum).

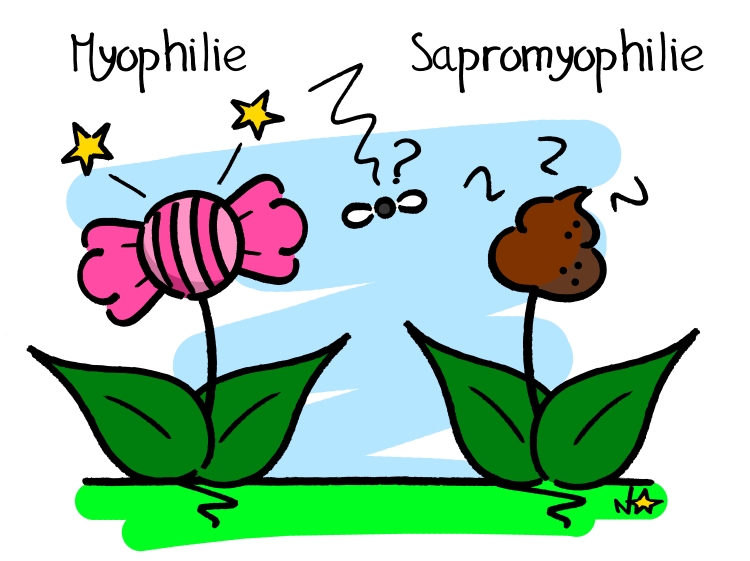

Comment les fleurs font-elles pour attirer mouches et moustiques? Là encore, il faut distinguer deux écoles: celle du bonbon et celle de la crotte.

La première, la myophilie, est la plus répandue: c’est la relation entre diptères et fleurs parfumées. Ces dernières offrent souvent un nectar facile d’accès, sont bien ouvertes, plates, et exhalent des odeurs douces mais non sucrées. Elles sont de couleur blanche, jaune, verdâtre ou violette.

Un milliard de mouches ne peuvent pas se tromper: il faut manger de la merde.

(Road house, Rowdy Herrington)

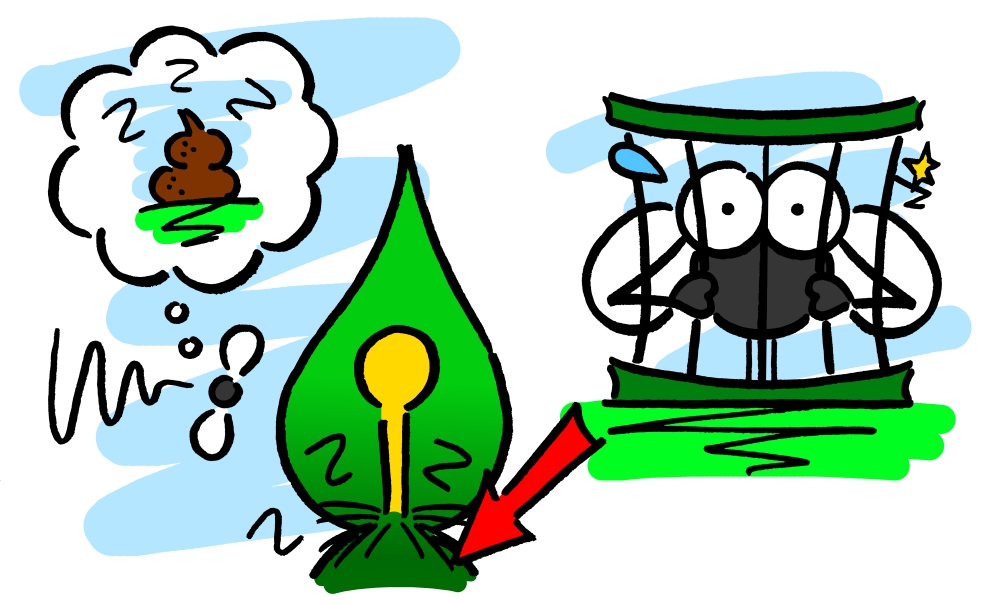

L’autre école nous est ignoble, il s’agit de la sapromyophilie. Dans ce cas, l’attirance des diptères va aux fleurs qui offriront des odeurs similaires à leurs lieux de ponte, à savoir celles de la chair en décomposition, des excréments ou des champignons... Ces fleurs trompent les insectes (les piègent même parfois) car elles n'ont aucun nectar à offrir à leurs visiteurs. Il faut comprendre que de nombreux diptères (à l’exception de certains, strictement floricoles, telle la grande majorité des syrphes) apprécient autant le nectar que le sang (hématophagie, tels les moustiques) ou que les excréments (coprohpagie, telles de nombreuses mouches). Pour en savoir davantage sur ces amateurs de pestilence, (re)lisez notre article consacré au Gouet d'Italie (Arum italicum), une Sauvage qui kidnappe de petites mouches de la famille des Psychodides pour assurer sa pollinisation.

Par leur travail de pollinisation, l'apport qu'offrent les diptères à l'humanité et à la nature n’est pas mince. Certaines petites fleurs pauvres en nectar, boudées par les autres insectes, ne pourraient pas se reproduire sans l’aide de diptères minuscules. Par ailleurs, les diptères favorisent généreusement quelques pollinisations croisées comme celles des arbres fruitiers ou du colza (où les syrphes jouent un rôle important). Enfin, les diptères occupent une très large variété de milieux et de conditions climatiques défavorables à d’autres insectes pollinisateurs (altitude, froid...), ce qui leur permet d’atteindre des fleurs qui seraient bien seules sans eux. Alors à l’avenir, lorsque vous verrez une mouche sur la tarte ou un moustique près du lit… Faites comme vous voulez!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Les articles consacrés aux fleurs (botanique) sur Sauvages du Poitou:

- Vocabulaire de la botanique: fleurs régulières

- Vocabulaire de la botanique: fleurs irrégulières

- Vocabulaire de la botanique: inflorescences et capitules

Pour aller plus loin:

- Le Syrphe à ceinture (Episyrphus balteatus) sur le site Quel est cet animal?

- L’Éristale gluante (Eristalis tenax) sur le site Quel est cet animal?

- Le Grand Bombyle (Bombylius major) sur le site Quel est cet animal?