09/06/2019

09/06/2019

Vesce cultivée: moitié fleur, moitié papillon!

Vicia sativa (Vesce cultivée) appartient à la famille Fabaceae dont les membres dressent généralement des feuilles composées et des fleurs irrégulières caractéristiques qu'on dit «papilionacées». On trouve parmi les Fabacées des stars du potager, à la culture aisée, comme les haricots ou les pois. La Vesce cultivée n'est pas en reste: elle est souvent semée comme «engrais vert». A l'image d'autres Fabacées (voir notre article sur la Luzerne tachetée), la Vesce cultivée possède sur ses racines de petites boules blanches nommées nodosités. Celles-ci logent des bactéries très utiles, capables d'utiliser l'azote atmosphérique pour fabriquer des ressources qu'elles partagent volontiers avec leur hôte. Ainsi, la Vesce cultivée est une pionnière à l'aise en toute circonstance, quelle que soit la misère ou la richesse du sol. On croisera cette annuelle en tous lieux, de préférence près des cultures et des jardins où l'homme la sème volontiers.

Feuille imparipennée (n'oubliez pas que la vrille compte pour une foliole!) de la Vesce cultivée.

Dent cassée ne vaut pas fève.Le distrait, Pierre Richard

Mais laissons veaux, vaches, cochons et pigeons pour se pencher sur les insectes. Les fleurs mellifères de la Vesce cultivée enchantent les butineurs et de par la même les apiculteurs. C'est pourtant avec d'autres créatures que la Sauvage a signé un pacte ancestral: des nectaires situées à la base de ses feuilles entretiennent la présence des fourmis qui s'en régalent. En contrepartie, ces dernières patrouillent sur les tiges, assurant la garde rapprochée de la plante et tenant à l'écart les insectes parasites ou autres prédateurs. On désigne ce genre de contrat amical avec le peuple fourmi par le terme myrmécophilie.

Vicia sativa subsp. sativa et compagnie: gare au sac de nœuds!

Plus généralement, le genre Vicia compte une quarantaine d’espèce en France; la moitié d'entre elles sont méditerranéennes. Avec la «petite» quinzaine d’espèces recensée en Poitou, je dois me rendre à l'évidence: entre Poitiers et Marseille, en botanique comme en football, on ne joue pas dans la même division! On ne citera ici que quelques spécimens communs:

Vesce hérissée (Vicia hirsuta, aujourd'hui Ervilia hirsuta), une annuelle discrète des friches et des terrains vagues. Ses petites fleurs sont blanches et ses nombreux folioles (4 à 10 paires) linéaires.

Vesce des haies (Vicia sepium), une vivace qui fréquente les sols frais et riches. Ses fleurs, regroupées par quatre ou plus, sont d’un violet «sale». Ses folioles (3 à 9 paires) sont oblongues à elliptiques; leur extrémité est obtuse. Elle aussi cache des nectaires à la base de ses feuilles, principalement fréquentées par les fourmis.

Vesce cracca (Vicia cracca), une vivace qui forme des colonies denses dans les prairies, près des cultures ou des haies, aux nombreuses folioles (8 à 12 paires). Ses fleurs bleues sont réunies en grappes, toutes situées du même côté de la tige. De même que pour Vicia sativa, le cas Vicia cracca demande un examen attentif pour départager plusieurs espèces proches (V.benghalensis, V.villosa ou V.tenuifolia). On n'en attendait pas moins de la part de Sauvages dont le sport principal consiste à faire des nœuds et à s’emmêler les vrilles!

Pour aller plus loin:

- Vicia sativa sur Tela-botanica

- Vicia sativa : identification assistée par ordinateur

12/05/2019

12/05/2019

Coquelicots: le bonheur est-il dans le pré?

Papaver rhoeas (Coquelicot) est probablement le membre le plus connu de la petite famille Papaveraceae, un clan dans lequel s'affiche quelques spécimens déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou, tels que la Grande Chélidoine (Chelidonium majus) ou le Pavot californien (Eschscholzia californica). Ces sauvages affichent des fleurs spectaculaires et éphémères à quatre pétales (chiffonnées dans leur bouton), flanquées d’une bardée d’étamines. Les célèbres Fumeterres et autres Corydales ont également rejoint ce clan à l'issu d'un des derniers mercatos de la botanique (classification APG III).

- Qu’est ce que vous êtes belle Georgette quand vous rougissez. On dirait une fleur des champs.

(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet)

Sépales velus du Coquelicot qui tombent à la floraison, Biard (86)

On retourne les pétales, les attachant avec une tige de plantain pour former la taille et les bras. Une brindille plantée sous la jupe fait office de deuxième jambe... Hello Poppy!

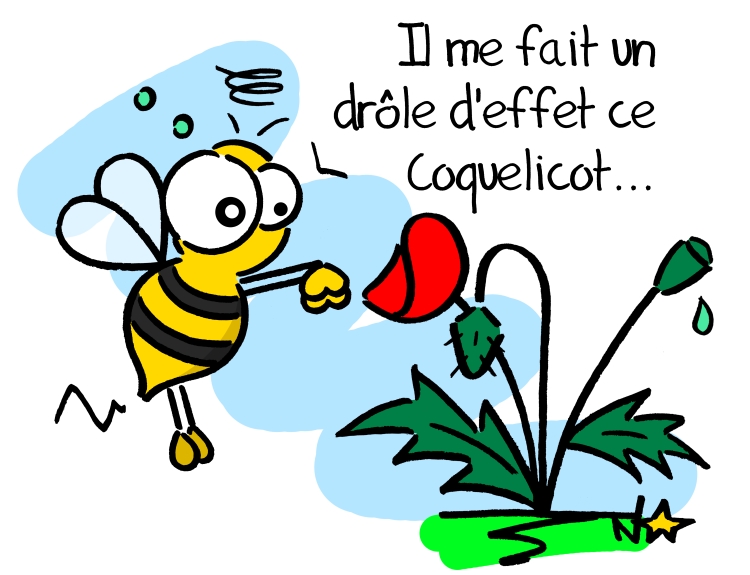

Étrangement, la toxicité du Coquelicot est souvent exagérée. J'ai pour ma part grandi avec la consigne de me laver les mains après avoir joué avec ses pétales rouges, sous peine de finir ma journée sous le joug d'une effroyable colique... D'autres agrémentent les plats ou les pains de ses graines, quand ils ne décorent pas les salades avec ses fleurs. Alors, le coquelicot est-il comestible ou non?

Quand le Coquelicot dévoile sa cape de Superman... Aurait-il quelques supers pouvoirs?

- Tu t'y connais un peu en cocaïne?

(Scarface, Brian De Palma)

Pour le quidam, Coquelicots et Pavots, c'est un peu Schtroumpf vert et vert Schtroumpf (en fait Schtroumpf rouge et rouge Schtroumpf): les espèces les plus communes, regroupées sous le genre Papaver, sont souvent confondues. Presque toutes contiennent un cocktail d'alcaloïdes aux propriétés somnifères, sédatives ou analgésiques, potentiellement toxiques à forte dose. En réalité, il faudrait considérer les substances narcotiques concernées espèce par espèce (l'ouvrage Opium Poppy: Botany, Chemistry, and Pharmacology de L.D. Kapoor est riche d'informations en la matière).

Fleur éphémère du Pavot officinal au jardin: de nombreuses variétés ont été développées par l'horticulture, pour le plaisir des yeux.

La dangerosité supposée des Coquelicots viendrait d'une confusion avec celle du Pavot officinal (Papaver somniferum). Ce dernier renferme une grande concentration d'alcaloïdes opiacés, telles la codéine ou la morphine, surtout chez certaines variétés cultivées dans ce but. On extrait l'opium à partir de son latex, dont les produits dérivés médicinaux ou narcotiques (héroïne...) sont connus pour la forte dépendance qu'ils développent chez leurs consommateurs. Le Pavot officinal, souvent planté au jardin pour la beauté de ses fleurs éphémères, peut donc légitimement être considéré comme étant toxique, à commencer par ses tiges et ses capsules, les feuilles renfermant peu de latex.

Papaver vient du celtique papa signifiant «bouillie», parce que l'on mélangeait autrefois les graines du Pavot officinal dans la bouillie des enfants pour mieux les faire dormir. Les graines du Pavot officinal ne présentent théoriquement aucun risque: ce sont d'ailleurs ces mêmes graines, dépourvues d'alcaloïdes, qu'on utilise en cuisine (là aussi, des variétés ont été sélectionnées en ce sens). En pratique, il arrive cependant que les graines soient souillées par le latex des capsules lors de leur préparation. Des études récentes révèlent la présence, certes minime, de morphine jusque dans les urines des amateurs de pain aux graines de pavot (voir cet article du Monde)... Pas de quoi se priver d'une tranche de pain bien sûr!

Les feuilles du Coquelicot, généralement alternes, présentent des formes très variables, souvent fortement découpées.

De son côté, notre Coquelicot (Papaver rhoeas) contient aussi une belle palette d'alcaloïdes. La morphine en fait partie, mais dans une proportion infime et seulement au niveau des capsules. Chez lui, c'est surtout la rhoeadine qui importe, présente dans toutes les parties de la plante, des racines jusqu'aux pétales. L'usage de ses pétales, recensés dans la liste A de la pharmacopée française, lui reconnait un léger pouvoir sédatif et calmant, mais pas soporifique. Il n'est donc pas complètement innocent mais son usage ponctuel ne recèle à priori pas de grands dangers (quelques cas d'intolérances ont été évoqués ici et là). Ses jeunes feuilles ou ses boutons floraux sont d'ailleurs consommées, crus ou cuits, dans de nombreux pays (confère Le Régal végétal de l'ethnobotaniste François Couplan). La prudence nous invite à ne pas en consommer un plein saladier ou en faire des cures prolongées. Reste à ne pas le confondre avec d’autres espèces proches…

Mais quel est ce Coquelicot? Quand le Pavot douteux (Papaver dubium) nous fait douter... Notez les poils appliqués sur la tige, contre des poils hérissés chez le Coquelicot.

Le genre Papaver est riche de 8 espèces en France (110 dans le monde). On peut mentionner: le Pavot douteux (Papaver dubium), commun en tout lieu, ou le Pavot argémone (Papaver argemone) et le Pavot hybride (Papaver hybridum), deux messicoles moins répandues. Ces Pavots se rapprochent sensiblement du Coquelicot en apparence comme en qualités. En cas de confusion, leur consommation raisonnable ou ponctuelle ne présente pas de risques, même si le Pavot douteux peut nous insuffler quelques doutes de par sa teneur en aporéine (le botaniste Paul-Victor Fournier le considère comme potentiellement toxique). Surtout, il serait dommage de croquer le Pavot argémone ou le Pavot hybride, tant leurs rangs se parsèment au fil des années, à l'image de la plupart des messicoles.

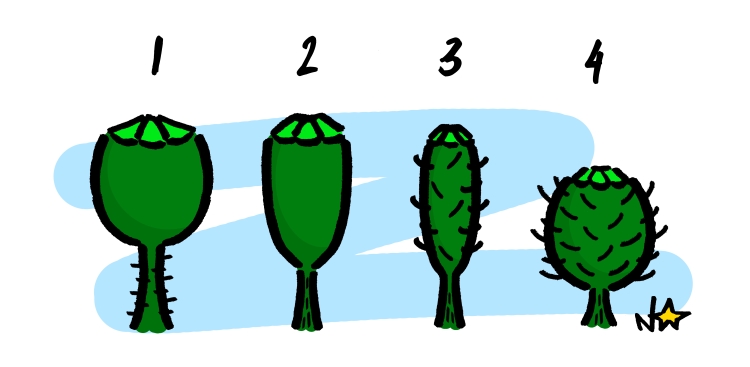

Alors comment distinguer les Coquelicots/Pavots les plus courants? Le critère d'identification le plus abordable repose sur l'observation des capsules: elles sont en forme de vase et glabres chez P.Rhoeas (1), allongées et glabres chez P.dubium (2), allongées et hérissées chez P.agremone (3), courtes, arrondies et hérissées chez P.hybridum (4).

Si l’identification des Pavots repose en partie sur leurs capsules, une petite guêpe (Aylax papaveris) peut brouiller les pistes. En pondant dans les fruits, elle provoque une « galle » (ici sur Papaver dubium) qui fait enfler la capsule jusqu’à trois fois sa taille ! A l’intérieur du fruit atrophié, plusieurs loges servent d’abri et de garde-manger bien rempli aux larves de l’insecte.

Pour aller plus loin:

- Papaver Rhoeas sur Tela-botanica

- Papaver Rhoeas: identification assistée sur ordinateur

- Papaver dubium sur Tela-botanica

- Papaver dubium: identification assistée sur ordinateur

- Le coquelicot, un emblème anti-pesticide ambigu? sur Zoom Nature

- Le Coquelicot à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

Lecture recommandée:

- Le Coquelicot poète des champs de Bertrand Bernard

- Plantes de poilus de Denis Richard

- Opium Poppy: Botany, Chemistry, and Pharmacology de L.D. Kapoor

Coquelicot: il est interdit de franchir la ligne blanche!

26/02/2019

26/02/2019

Vous seriez surprise de voir ce avec quoi on peut vivre.

(Docteur House, David Shore)

Mais ne brulons pas les étapes et revenons au commencement: on pourrait partir à la rencontre de nos pionnières en visitant des paysages hostiles à la végétation: terres nues, rocailles, macadam... Les parterres citadins que l'on foule au quotidien sont de bons terrain pour observer l'art de la conquête végétale: lichens, mousses, puis cortège des Sauvages... Inlassablement, la vie répète la même partition, depuis sa victoire sur le minéral il y a 500 millions d'années jusqu'à l'assaut d'un trottoir devant votre arrêt de bus.

* La forêt arrive !

Je vous propose une expérience sur ce thème bien plus absurde, mais je l’espère, tout aussi inspirante: laissons les aventurières venir à nous! Le protocole est assez simple à réaliser puisqu'il s'agit de mettre en place un semblant de misère et de voir ce qu'il advient. Libre à vous d'adapter le principe à votre sauce, il ne s'agit dans le fond que de s'émerveiller à partir de trois fois rien!

L'idéal eut été de partir d'un simple caillou et d'attendre le premiers lichens, mais il m'aurait fallu plus d'une vie pour vous livrer cet article. Un récipient rempli de sable ou de graviers permettrait probablement à un substrat de s'installer au fil du temps; le jeu tentera peut-être les plus patients. Partons plutôt d'un substrat déjà bien établi: remplissons quelques godets d'un terreau quelconque. Les plus pressés ramasseront de la terre au bord d'un chemin, en des endroits variés, récoltant de par là même un stock de semences aussi prometteur qu'aléatoire.

Les pots sont placés dans des endroits différents (exposition, environnement...), au jardin ou au balcon, et laissés aux bons soins de la météo et du temps qui passe. La terre séchant très rapidement dans les pots ou les godets, un petit coup d’arrosoir de temps en temps favorisera la l'accueil des invitées à venir.

L'Euphorbe omblette (Euphorbia peplus), première surprise dans notre petit jardin du hasard!