29/10/2016

29/10/2016

Cet article fait suite à deux épisodes déjà publiés, consacrés aux grandes familles en botanique. Nous avions croisé dans le premier les prestigieuses lignées Asterceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae et Brassicaceae. Le second nous avait présenté les clans Apiaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Ranunculaceae et Orchidaceae. Le feuilleton continue, avec six nouvelles familles plus modestes en terme d’espèces présentes sur le sol français, mais tout aussi remarquables de par leurs spécificités...

Une barbe monumentale le couvrait des pommettes aux cuisses, tant et si bien qu’on pouvait difficilement dire où s’achevait le poil et où débutait la fourrure.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Boraginacées (une centaine d’espèces en France) présentent généralement des tiges et des feuilles simples, entières, alternes, recouvertes de poils raides (un bon moyen de défense contre les escargots et les limaces). Leur nom viendrait du latin burra, la «burre», une étoffe en laine rêche et grossière qui habillait les moines. Leurs fleurs à cinq pétales et cinq sépales (parfois irrégulières comme chez la Vipérine) arborent souvent un bleu céleste. L’inflorescence peut former une «queue de scorpion» (cyme scorpioïde). Leurs fruits sont des tétrakènes (ovaire supère).

C'est la clan de la Bourrache officinale (Borrago officinalis), symbole ancestral du courage, de la généreuse Consoude (Symphytum officinale), mais aussi des Myosotis (Myosotis sp), qui font office de bardes délicats dans cette fratrie de poilus au grand cœur!

Inflorescences en «queue de scorpion» du Myosotis des champs.

En fait d’objets de valeur, je ne possède rien d’autre qu'une couronne.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Rubiacées (environ 75 espèces en France) se démarquent de par leurs feuilles souvent verticillées (disposées en couronne ou en étoile) autour d’une tige à section carrée. Leurs fleurs sont généralement discrètes, régulières, à quatre ou cinq pétales. Leurs fruits sont une paire d’akènes, souvent hérissés (sauf ceux des Garances, Rubia spp, qui sont des baies).

Feuilles coriaces, agrippantes et verticillées de la Garance voyageuse.

Les Rubiacées comptent dans leurs rangs des membres exotiques très célèbres: les Caféiers (Coffea sp). Ces derniers sont bien trop capricieux pour pouvoir tolérer les saisons françaises... Dommage pour nous, mais notez que les petits fruits du Gaillet gratteron (Galium aparine) grillés à sec, écrasés et finalement mis à bouillir dans de l'eau fournissent un excellent succédané de café... Un goût de famille?

Gaillet gratteron: le café à la française!

Une douzaine de clochettes tintaient pour peu qu’il bougeât... C’est-à-dire en permanence, car il ne tenait guère en place.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Campanulacées (64 espèces en France) se distinguent par leurs fleurs à cinq pétales soudés, dont la corolle forme souvent une cloche: campanula est la «clochette» en latin. Leur tige renferme généralement un latex. C'est le clan des nombreuses Campanules (Campanula spp), difficiles à différencier (et pourtant, chaque cloche à son ton!), ou encore celui des Raiponces (Phyteuma spp).

Les clochettes du Campanule des murailles (Campanula portenschlagiana).

Les bras costauds gouvernent ce monde: hors de cela, tu te goberges d’illusions.C'est le clan des Chénopodes, des Arroches ou des Amarantes... Des végétaux riches, souvent bons pour la soupe ; on ne s'étonnera donc pas de trouver dans ce clan de nombreuses espèces potagères, cultivées pour leurs racines, leurs feuilles ou leurs graines, comme les betteraves, les bettes, les quinoas ou les célèbres épinards de Popeye (très fournis en vitamines et en minéraux).

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Minuscules fleurs vertes en panicule de l'Amarante couchée (Amaranthus deflexus), indétrônable bodybuildeuse du macadam et des trottoirs!

- Comment, alors?

- Par le seul autre moyen: la magie!

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Latex de l'Euphorbe épurge (Euphorbia lathyris)

Les Euphorbiacées (une soixantaine d’espèces en France) sont principalement représentées par les Euphorbes. Celles-ci se distinguent par leurs feuilles simples, par le suc laiteux nommé latex contenu dans leur tige et par l'originalité de leurs «fausses» fleurs (en fait une inflorescence complexe) souvent vertes ou jaunâtres, dénuées de pétales et organisées en ombelles. Les latex des Euphorbes sont généralement toxiques et irritants par simple contact cutané. Mais ils intéressent la médecine ou l'industrie pour les secrets qu'ils renferment, comme celui de l'Hévéa (Hevea brasiliensis), une Euphorbiacée d'Amazonie, à partir duquel on fabrique le caoutchouc. C'est d'ailleurs à un médecin, Euphorbus (Grèce, 40-19 av. J.-C.), que cette famille emprunte son nom. Ce clan est aussi celui des Mercuriales, des herbacées dépourvues de latex très différentes des Euphorbes.

De gauche à droite: Euphorbe d'Irlande (Euphorbia hiberna), Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias) et Euphorbe réveil matin (Euphorbia helioscopia).

Les Crassulacées (50 espèces en France) sont des végétaux glabres, à feuilles ou à tiges charnues. Leurs feuilles sont généralement simples, entières, sessiles ou munies d'un court pétiole. Leurs fleurs peuvent présenter des aspect variés, mais arbore souvent 5 pétales et 5 sépales. C'est le clan des nombreux Sédums (Sedum spp), délicats à différencier, mais aussi celui des Joubarbes (Sempervivum spp) ou du célèbre Nombril de Vénus (Umbilicus rupestris).

Feuilles ronds et charnues du Nombril de Vénus.

Je serai bientôt grosse, je vous le promets. J’en prie la Mère d’En-Haut, tous les soirs.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

On désigne souvent les membres de ce clan comme étant des plantes «grasses», «succulentes» ou «crassulescentes»; trois synonymes pour exprimer leurs vertes rondeurs (crassus signifie «épais» en latin). Leurs organes enflés et gorgés de suc assurent leur survie en situation misérable ou aride; c'est pourquoi elles colonisent les lieux misérables, souvent bien exposés: rochers, sables, murs ou toits. A travers le monde, les Crassulacées font parties des championnes de la survie en milieu hostile.

Orpin blanc (Sedum album)

Ainsi se termine notre tour d'horizon des principales familles en botanique pour le territoire français. Vous vous en doutez, ce n'est que la face émergée de l'iceberg: les clans des Sauvages sont très nombreux, bigarrés, fascinants de par leurs coutumes, même lorsque qu'il ne sont composés que par un unique membre (comme le clan Aquifoliaceae dont le seul représentant en France est le Houx, Ilex aquifolium). De quoi nourrir l'inspiration pour une prochaine saison?

Game of thrones et botanique, les autres épisodes:

- Épisode 1: Asterceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae et Brassicaceae.

- Épisode 2: Apiaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Ranunculaceae et Orchidaceae.

- Épisode 4: Polygonaceae, Geraniaceae, Papaveraceae, Malvaceae, Solanaceae et Plantaginaceae.

- Le cycle fantasy Le Trône de fer par George R. R. Martin!

20/10/2016

20/10/2016

Cardère sauvage, Iteuil (86)

Dipsacus fullonum (Cardère sauvage) appartient à la famille Caprifoliaceae qui a subit de profond remaniement dans les classifications botaniques les plus récentes (voir article sur les classifications phylogénétiques). Plutôt que de perdre son latin, on retiendra que la Sauvage côtoie aujourd'hui dans les flores les nombreux Chèvrefeuilles, ou encore la Centranthe rouge (Centranthus ruber) que nous avions déjà croisée sur Sauvages du Poitou. Une parenté «génétique» qui ne saute pas aux yeux: la Cardère sauvage, avec ses gros capitules, évoquerait plutôt un gros «chardon» de la famille Asteraceae... Mais contrairement à ces derniers, les fruits de la Cardère sauvage ne sont pas munis de petites plumes qui leur permettraient de se disperser avec le vent.

Inflorescence de la Cardère sauvage: des minuscules fleurs roses, serrées au milieu d'une armée de courtes bractées piquantes. Les fleurs éphémères sont d'abord situées au milieu de l'inflorescence, puis «se déplacent» progressivement vers le haut et vers le bas au fur et à mesure de leur fécondation.

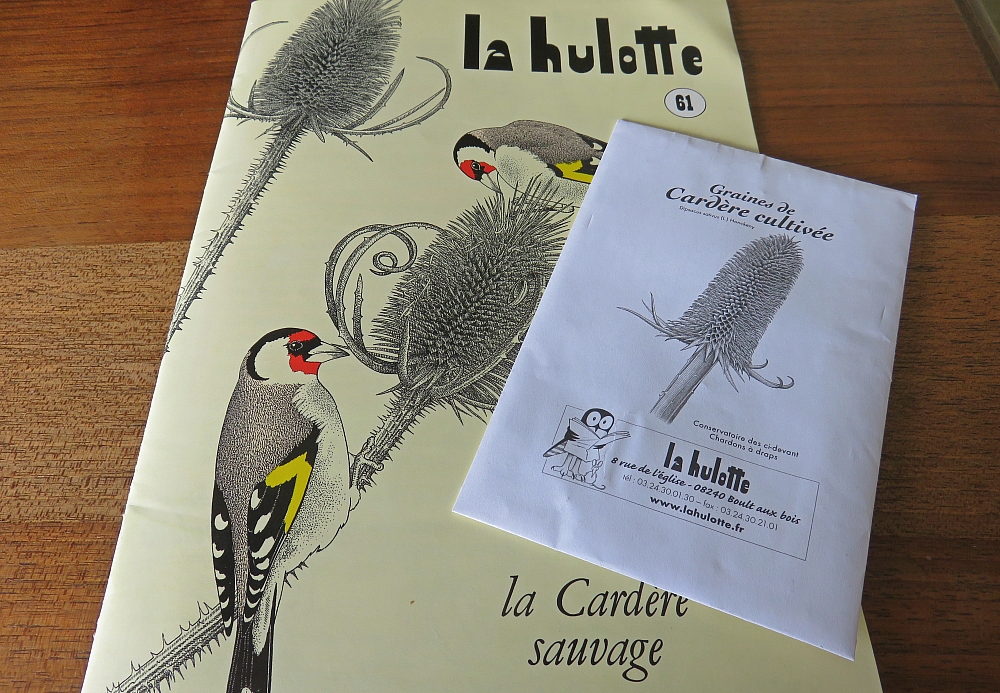

Ses capitules, posés sur une couronne de longues bractées, ne vous sont surement pas étrangers... Les Cardères doivent leur nom à leurs longues pointes (involucre), recouvertes d'aiguillons, qui auraient permis de carder (c'est à dire démêler) la laine. A vrai dire, ce sont les inflorescences de la Cardère cultivée (Dipsacus sativus), aux pointes courtes, recourbées, bien plus robustes que celles de la Cardère sauvage, qui servirent autrefois de peigne dans l'industrie textile.

La Cardère cultivée a peu à peu disparue des cultures et des jardins particuliers avec l'arrivée des machines à lainer. Aujourd'hui, il est rare d'en croiser des descendants spontanés et l’espèce est probablement destinée à disparaître (il est encore possible de trouver des graines sur la toile, grâce à l'opération «Sauvez la cardère cultivée» lancée par la revue La Hulotte, n'hésitez pas à l'adopter).

Il existe un imbroglio autour des cardères, qu'il vaut mieux avoir à l'esprit lorsqu'on épluche les vieilles flores... Pour le botaniste suédois Carl von Linné, le nom Dipsacus fullonum renvoyait à la Cardère Sauvage. Selon Philip Miller l'écossais, Dipsacus fullonum était plutôt la Cardère cultivée, car c'est elle qui était utilisée dans l'industrie textile et ses foulons (la Cardère sauvage étant alors Dipsacus sylvestris). Il faudra attendre le vingtième siècle pour que ce sac de nœuds soit unanimement démêlé (ou plutôt cardé) par les botanistes: la Cardère sauvage est aujourd'hui très officiellement nommée Dipsacus fullonum, alors que la Cardère cultivée est Dipsacus sativus.

C'est cependant sous un autre nom que Dipsacus fullonum s'est rendue célèbre: le «Cabaret des oiseaux». Ses jeunes feuilles, opposées par paires et soudées à leur base, forment une coupe qui retient l'eau de pluie, pour mieux l'offrir aux oiseaux. Dipsacus dérive d'ailleurs du grec dipsan akeomaï «je guéris la soif».

Il n'est pas rare de trouver de petits insectes noyés dans les coupoles de la Sauvage. Certains observateurs affirment que les spécimens qui accumulent les cadavres d'insectes auraient une fructification de 30% supérieure à la normale... La Cardère sauvage serait-elle une plante carnivore, comme le pensait Francis Darwin (le fils du célèbre biologiste)? Serait-elle capable d'absorber l'azote d'origine animale piégé dans ses bassins? C'est peu probable, mais prudence, les voies de la nature sont impénétrables!

Happy hour à la jonction des feuilles du Cabaret des oiseaux!

Dipsacus fullonum est une bisanuelle qui forme une rosette de feuilles gaufrées la première année, puis des tiges et des fleurs l'année suivante, dès le début de l'été. Dans les zones en friche que la Sauvage colonise, les capitules surplombent fièrement les hautes herbes (ses tiges peuvent faire jusqu'à 2 mètres de hauteur).

Jeunes rosettes de Cardère Sauvage, Poitiers bords de Boivre

Les feuilles caulinaires flétries dessinent d'étranges signes sorciers en automne. Finalement, les inflorescences séchées perdurent tout l'hiver, parfois jusqu'au printemps suivant, perchées sur leur tige comme des totems indiens.

La Cardère sauvage en automne, Rochefort (17)

Autrefois, la racine de Dipsacus fullonum aurait été consommée en décoction pour traiter les troubles cutanés (verrues, eczéma, impétigo, psoriasis...). On racontait que l'eau retenue dans ses feuilles, recueillie au matin, pouvait soigner la peau, ou faire disparaitre les taches de rousseurs... Le «Cabaret des oiseaux» se transformait alors en institut de beauté, la Sauvage répondant également au nom de Baignoire de Vénus.

Cardère sauvage, l'amie des oiseaux!

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte le Cabaret des oiseaux au micro de France Bleu Poitou

- Dipsacus fullonum: identification assistée par ordinateur

- Dipsacus fullonum sur Tela-botanica

- Dipsacus sativus sur Tela-botanica

- Une fiche sur l'histoire de la Cardère cultivée sur le site de La Hulotte

Le revue La Hulotte, fournisseuse officielle de connaissances, de bonne humeur et de graines de Cardère Cultivée!

Lecture recommandée:

- n°61 et n°62 de la revue La Hulotte, consacrés à la Cardère des villes et à la Cardère des champs!

- Fleurs et insectes de Margot et Roland Spohn aux éditions Delachaux et Niestlé

Avec la douceur et l'humidité de l'automne poitevin, il arrive que les bébés Cardères germent en l'air, «sur pied»!

11/10/2016

11/10/2016

Norb au micro de Radio Gâtine a Parthenay

Sauvages du Poitou se décline aussi en une série de chroniques radiophoniques diffusée sur les radios de la Vienne et des Deux-Sèvres. En 2015, Radio Écho des Choucas (103.7 FM à Chauvigny) et Radio D4B (101.4 FM à Niort et 90.4 FM à Melle) plantent les premières graines sonores en invitant les Sauvages sur leur antenne.

Coupez! Bon, OK, elle est bonne! C'est formidable Billy! Aller, préparez moi le décor suivant!

(Le jeu de la mort, Bruce Lee)

Sauvages du Poitou en plein air, au micro de Médéric Bouillon de France Bleu Poitou!

En 2017, Norb intervient chaque mercredi sur France Bleu Poitou, (87.6 FM à Poitiers, 103.3 FM à Châtellerault, 101.0 FM à Niort et 106.4 FM à Parthenay), pour parler de la nature ordinaire, mais pas moins extraordinaire, de nos villes et de nos villages! Toutes les chroniques peuvent être réécoutées sur le site de France Bleu Poitou: Hellébore fétide, Fragon, Lierre grimpant, Asplenium, Mercuriale annuelle, Lamier pourpre, Séneçon commun, Pâquerette, Alliaire, Myosotis, Herbe-à-Robert, «Boutons d'or», Cabaret des oiseaux, Grande Ortie, Laitue scariole, Gaillet gratteron, Arum d'Italie, Clématite vigne-blanche, Orchis bouc... Bonne écoute!