03/04/2019

03/04/2019

Système racinaire: l'autre côté du miroir! (Platane commun, Saint Benoît 86)

Les habitués des rendez-vous de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou sont maintenant aptes à décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les bourgeons, les fleurs régulières, irrégulières, leur agencement (inflorescences) et finalement les fruits. Nous sommes forts d'un vocabulaire fourni, probablement suffisant pour trier nos premières découvertes sur le terrain. Nous n'avons pourtant observé que la moitié supérieure de nos Sauvages préférées, négligeant leur part la plus secrète... Par pudeur et par prudence peut-être, il ne serait guère courtois de déraciner un spécimen inconnu (ou même connu) pour faire connaissance. Cette nouvelle leçon n'est bien sûr pas une incitation à l'arrachage inconsidéré, mais plutôt l'occasion de partager quelques indiscrétions souterraines, tout en mettant en avant l'incroyable diversité - visible ou invisible - du vivant.

- T'avais raison...

- A propos de quoi?

- On est bien mieux tout au fond... C'est là qu'il faut être.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Les racines prolongent la tige (ou le tronc) sous le sol. Elles sont la plante à l'envers, l'autre côté du miroir. Alors que la tige s'élève vers le ciel, la racine s'enfonce dans les profondeurs, à l'exact opposé, écartelant la plante entre le désir ardant de lumière et l'appel des profondeurs. Songez un peu: c'est un peu comme si les aspirations d'Icare et de l'apnéiste Jacques Mayol ne faisaient qu'une. Autant dire que si le monde aérien de nos sauvages est riche en couleur, en acteurs et en rebondissements (bourgeons, feuilles, fleurs, pollinisation, fruits...), leur univers souterrain l'est tout autant.

Les racines remplissent une pléthore de fonctions qui ne se résument pas à ancrer les végétaux dans le sol. C'est bien connu, les racines recherchent l'eau et les nutriments du sol pour les absorber, compensant de par leur élasticité l'immobilité du végétal. Elles assurent aussi le rôle d'excrétion de la plante, participant à la fabrication même du sol de par leurs sécrétions. Elles peuvent également servir d'organe de réserve chez les vivaces: c'est la cachette à provisions que la plante remplit à la belle saison, afin d'y puiser les mois de disette ou les années suivantes. Ce sont aussi les racines qui assurent le lien avec les nombreux micro-organismes (bactéries, champignons...) qui vivent en symbiose avec chaque plante (voir par exemple notre article sur la Luzerne tâchetée et ses nodosités). Enfin, les racines sont le réseau de télécommunication - le World Wild Web - du règne végétal, permettant à des plantes d'une même espèce de partager des ressources ou même d'échanger des informations sur le monde environnant (prévenant la colonie de l'arrivée d'une sécheresse, de l'attaque d'un prédateur ou d'une maladie fongique). C'est bien connu: les plantes ont inventé la fibre bien avant l'homme!

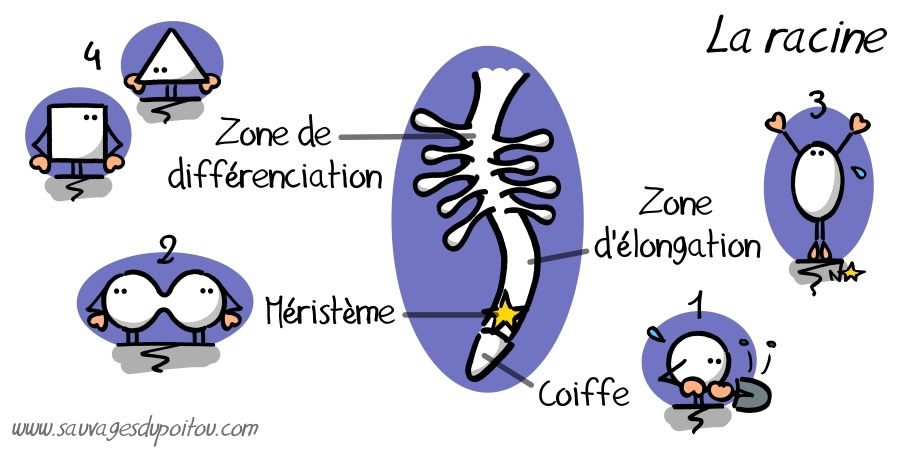

On pourrait transposer à l'envers, la tête en bas, quelques principes développés lors de notre leçon consacrée aux rameaux et aux bourgeons. De même que le rameau grandit via son bourgeon apical, une racine se développe depuis son extrémité, même si celle-ci n'est pas un bourgeon à proprement parler: le bout du bout d'une racine se nomme la coiffe (1). Celle-ci oriente et facilite le forage grâce à la substance visqueuse qui la recouvre (le mucigel). Un peu à l'image des écailles d'un bourgeon, la coiffe sert de bouclier au méristème. Ce petit paquet de cellules indifférenciées assure le renouvellement permanent de la coiffe (creuser est une activité usante, surtout quand on est en première ligne), ainsi que le développement de l'ensemble des tissus racinaires, par le jeu de divisions cellulaires (2). Les jeunes cellules situées quelques millimètres derrière le méristème (zone d'élongation) s'allongent, jusqu'à dix fois leur taille initiale, enfonçant la racine toujours plus profondément dans le sol (3). En amont, les cellules se spécialisent (zone de différenciation), renforçant les tissus de la racine, formant ses différents accessoires (poils racinaires-absorbants, etc.) ou amorçant de nouvelles ramifications (4).

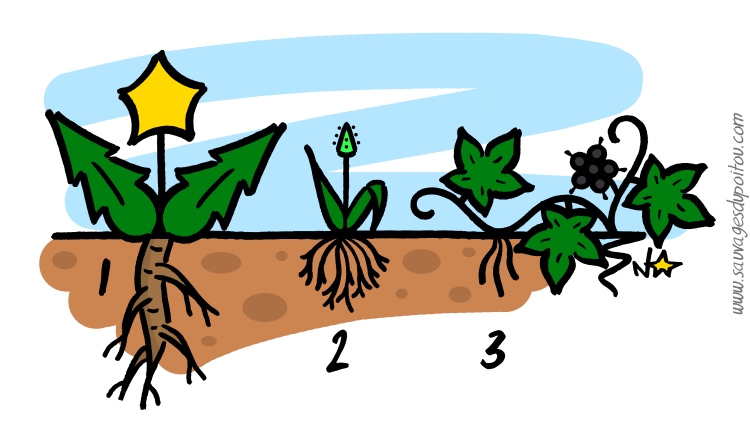

Souvenez-vous des bourgeons: en fonction des espèces, chaque Sauvage affichait un «style» de ramification prédéterminé, donnant à la plante un port étiré et pyramidal ou, au contraire, ramassé et ramifié. Il en va de même pour les racines, qui vont tantôt miser sur un axe principal s'enfonçant profondément dans le sol, tantôt opter pour une multitude de ramifications plus superficielles. Il en découle trois grands types de racines:

(1) Pivotante : la racine principale est plus importante que les racines secondaires (ex: Pissenlit).

(2) Fasciculée : il est impossible de différencier la racine principale des racines secondaires (ex: Pâturin annuel).

(3) Adventives : se dit des racines qui se forment ailleurs qu'à la base de la tige, généralement à d'autres endroits sur la tige (ex: Lierre grimpant).

Il est facile d'imaginer les stratégies associées: la racine pivotante ancre solidement la plante, puisant ses ressources jusque dans les profondeurs du sol (une racine pivotante n'a pas forcément un tour de taille XXL, auquel cas on dit qu'elle est grêle). La racine fasciculée (ou fibreuse, fibrous comme disent les anglais) couvre à l'inverse la partie superficielle du sol, captant l'eau d'une légère averse avant tout le monde. Bien sûr, une palette très variée de variantes, d'accessoires et de spécialisations peuvent s'exprimer autour de ces schémas de base. On peut citer quelques exemples remarquables (la liste n'est pas exhaustive):

La racine pivotante de la Carotte sauvage (Daucus carota) est tubérisée: elle s'épaissit en accumulant des réserves nutritives dans lesquelles la plante puise lors de sa deuxième année (la Carotte sauvage est bisanuelle). Cette cave à provision se nomme tubercule.

Les racines fasciculées aussi peuvent être tubérisées. C'est le cas de la Ficaire (Ficaria verna), une sauvage précoce des sous-bois humides, dont les racines évoqueront aux jardiniers celles des Dahlias qu'on divise en fin de saison.

Les racines adventives du Lierre grimpant (Hedera helix) forment des crampons qui lui permettent de s'accrocher aux murs et aux végétaux qu'il escalade. Lorsqu'il court au sol, d'autres racines adventives au niveau des nœuds sur la tige lui permettent de se multiplier.

Les racines de l'énigmatique Lathrée clandestine (Lathraea clandestine) sont des suçoirs - ses dents de vampire - qui lui permettent de puiser sa subsistance dans les racines des végétaux qu'elle parasite sous terre. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment Dead man's fingers (les doigts de cadavre) car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

Les racines du Cyprès chauve (Taxodium distichum), un conifère des milieux humides qui rougit puis perd ses épines en automne, forment des pneumatophores. Ces excroissances renforcent son ancrage, tout en lui permettant de respirer malgré les inondations, un peu comme des tubas de plongée!

Toute extraordinaire qu'elle soit, notre excursion souterraine ne présente pour l'instant guère de difficultés. Mais bien sûr (le contraire aurait été décevant), un piège botanique attend les apprentis lombrics que nous sommes: tout ce qui est souterrain n'est pas forcément racine.

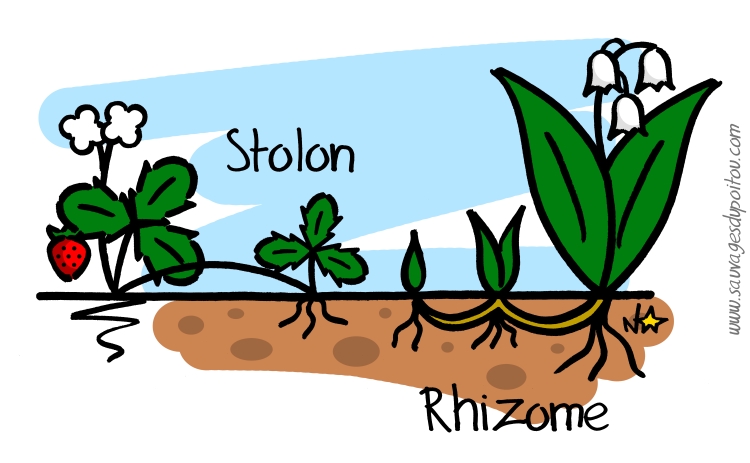

On parle de stolons lorsque la tige d'un végétal se prolonge horizontalement et court au ras du sol, comme pour les fraisiers. Si la tige se prolonge horizontalement sous la surface du sol, on ne parle pas de racine mais encore de tige, ou plus exactement de rhizome. Une tige souterraine, ou rhizome, se démarque d'une racine de par ses feuilles atrophiées (dépourvues de fonction chlorophyllienne bien sûr): sous terre comme sur terre, qui dit feuilles dit forcément tige.

On peut généralement différencier stolon et rhizome en fonction de leur milieu, respectivement aérien ou souterrain, mais ce n'est pas un critère strict et quelques cas ambigus peuvent subsister. Il convient de préciser :

- Un stolon est grêle, fragile, éphémère, ses entrenœuds sont longs. Son bourgeon apical peut donner un nouveau rejet capable de s'enraciner au contact avec le sol.

- Un rhizome peut être renflé (il peut servir d'organe de réserve), il est résistant, pérenne, ses entrenœuds sont courts. Des racines adventives ou de nouvelles tiges peuvent surgir à chaque nœud.

Attention, accrochez-vous au lombric: on parle de rhizome stolonifère lorsque des stolons émergent d'un rhizome!

Sous terre, le paquet de nouille formé par les rhizomes - un réseau de tiges souterraines - de l'Egopode podagraire (Aegopodium podagraria): le secret de son aptitude à envahir le jardin.

Un rhizome ramassé sur lui-même, tubérisé au point d'être gras comme un loukoum, gagne aussi le droit de s'appeler tubercule. N'en faites pas une racine pour autant! C'est par exemple le cas de nos célèbres pommes de terre, en fait des grosses tiges sur lesquelles on trouve des bourgeons et des feuilles atrophiées. Ce sont ces dernières que les jardiniers surnomment les «yeux». Impossible de remplir une friteuse avec les racines qui sont de leur côté fines et fasciculées.

Tubercules (en fait des grosse tiges souterraines) versus racines fasciculées chez la Pomme de terre (Solanum tuberosum).

Le bulbe est un autre exemple de tige souterraine spécifique, faisant office d'organe de réserve: il est court, formé par des feuilles - on parle plutôt d'écailles - charnues et imbriquées. L'Oignon en est un exemple... Et le dernier du jour, car j'en vois déjà qui pleurent devant tant de mystères chthoniens (à moins que ce ne soit la faute des oignons) révélés au grand jour!

Bulbe de l'Oignon (Allium cepa): une drôle de tige qui donne envie de pleurer. Séchez vos larmes, c'est tout pour aujourd'hui!

D'autres leçons de botanique sur Sauvages du Poitou:

08/01/2019

08/01/2019

Véronique de Perse, Poitiers bords de Boivre

Veronica persica (Véronique de Perse ou Arrouil en poitevin-saintongeais) appartient aux Plantaginaceae. Ce clan réunit des sauvages très diverses sous la houlette des Plantains qui font office de chefs de famille. Au delà du patrimoine génétique, difficile de trouver des points communs entre une Véronique, un Plantain, une Digitale, une Linaire ou la belle Cymbalaire des murs... L'exercice serait peut-être plus évident si nous étions des papillons: la Mélitée du Plantain abandonne ses chenilles aux Plantains comme à quelques Véroniques, la Mélitée orangée oscille entre Plantains, Linaires, Digitales ou Véroniques. Comme quoi, dans le domaine de la botanique, les insectes possèdent un feeling qui nous fait parfois défaut!

La Véronique de Perse est probablement la plus répandue et la plus connue de son genre. Annuelle, elle fleurit presque toute l'année (de mars à octobre, parfois au-delà lors des hivers doux), de partout, même si sa préférence va aux sols riches en azote et en matière organique comme les potagers et les terres cultivées.

Feuilles larges, rondes à ovales et dentées de la Véronique de Perse.

L’évasion est un droit, je dirais même plus, un devoir!

(Mesrine: l’Instinct de mort, Jean-François Richet)

L'introduction de la Véronique de Perse en Europe est pourtant récente, située autour du 19ème siècle. Originaire du Sud-Ouest de l'Asie, on raconte qu'elle se serait évadée du célèbre jardin botanique de Karlsruhe en Allemagne (les jardins botaniques du monde entier sont de formidables vecteurs de propagations pour nos indomptables Sauvages). Sa naturalisation rapide et sa prolifération repose sur sa capacité à fleuri, à grainer et à germer quatre saisons sur quatre, en toutes circonstances.

Les Veroniques sont des plantes basses qui affichent le plus souvent ce type de fleurs à quatre pétales inégaux, d'où pendent deux étamines comme une jolie paire de boucles d'oreille. On recense une quarantaine d’espèces sur le territoire français, dont la détermination n'est pas toujours aisée. Le temps passé à dénicher et à reconnaitre les Veronica est largement récompensé par le spectacle de leurs floraisons. Parmi les plus célèbres (ou les plus communes):

Véronique officinale, la médicinale.

La Véronique officinale (Veronica officinalis) est une vivace qui pousse sur les sols secs et pauvres, dans les prairies ou les cultures. Ses feuilles ovales ou obovales sont mollement velues et finement dentées en scie; ses fleurs sont réunies en grappes grêles (presque en épis).

De nos jours, la Véronique officinale est pourtant la seule de son genre à être considérée comme plante médicinale par la pharmacopée française. L'infusion de ses sommités fleuries est réputée tonique, expectorante, diurétique et surtout digestive. Autrefois, elle fut utilisée en application externe pour soigner les plaies ou les maladies de peau chroniques, comme la gale ou la lèpre. C'est d'ailleurs à Sainte Véronique que les toutes les Veronica empruntent leur nom: la légende raconte que Véronique, une femme pieuse de Jérusalem, essuya à l'aide d'un tissu le visage du Christ lors de son ascension au Calvaire. Le visage du Christ s'imprima sur le linge, devenu relique sacrée (la «Sainte face»). Véronique aurait ensuite guérit miraculeusement l'empereur Tibère de la lèpre en lui révélant le tissu...

Véronique petit-chêne, la forestière.

Terminons notre promenade en un bouquet final de Véroniques qui, loin d'être exhaustif, illustre la richesse, la diversité et la beauté du genre. A vous de jouer, «attrapez-les toutes» comme le propose la devise des chasseurs de Pokémon! Un conseil avant de partir: pensez à photographier les capsules et à observer de près la pilosité de la plante avant de consulter votre flore préférée, ce sont souvent des critères discriminants pour les cas les plus ardus.

Véronique faux mouron d'eau (Veronica anagalloides), une locataire des zones humides, et Véronique cymbalaire (Veronica cymbalaria), une habituée des littoraux atlantiques et méditerranéens, ici égarée sur un trottoir à Poitiers!

Véronique en épi (Veronica spicata), plutôt montagnarde en France à l'état naturel, aux inflorescences spectaculaires, et Véronique luisante (Veronica polita), une adventice plus discrète que la Véronique de Perse, aux feuilles presque luisantes, aux capsules non aplaties recouvertes de poils glanduleux.

Véronique couchée (Veronica prostrata), une locataire des pelouses calcaires sèches, et Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia), une belle adventice des jardins.

Pour aller plus loin:

- Veronica persica sur Tela-botanica

- Veronica persica : identification assistée par ordinateur

- Le thé de l'Europe, ou les propriétés des Véroniques par Nicolas Andry de Boisregard (1704) 18/12/2018

18/12/2018

De gauche à droite et de haut en bas: Chêne pubescent, Saule marsault, Cornouiller sanguin, Aubépine à un style, Figuier commun et Noisetier.

Grandir apporte tellement d’inconvénients... Et de poussées de boutons!

(Peter Pan, Paul John Hogan)

Continuant notre tour d'horizon du vocabulaire permettant de décrire les plantes (feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, fleurs régulières ou irrégulières, leur agencement en inflorescence, fruits), cet article vous propose une nouvelle activité propice en cette saison de repos végétal, mais pas de repos des méninges: l'observation des bourgeons.

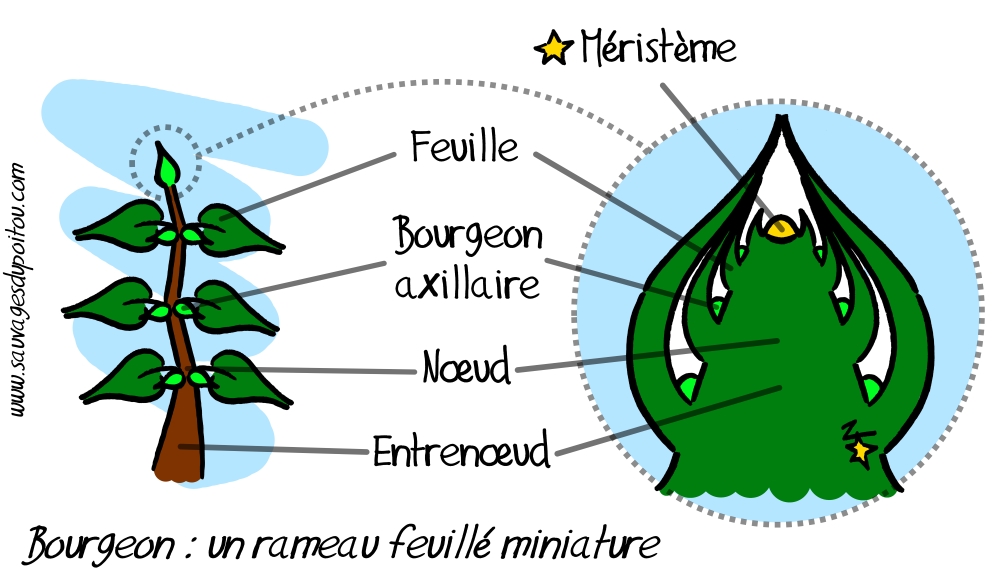

Chez nos Sauvages, les bourgeons correspondent à de petites excroissances, composées de très jeunes pièces foliaires, qui peuvent évoluer pour donner naissance à un rameau feuillé ou à une fleur. On distingue le bourgeon apical (ou terminal), situé au sommet de la tige et les bourgeons axillaires, situés en dessous, aux aisselles des feuilles.

Bourgeons violets d'un rameau d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa): l'apical en haut, les axillaires en dessous, à l'aisselle des feuilles.

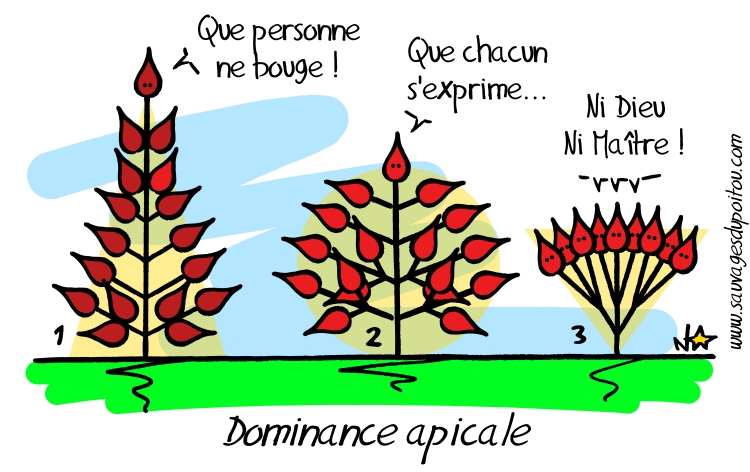

Le développement d'une tige ou d'un rameau (principal ou secondaire) se fait via le bourgeon apical: c'est lui le patron. Dessous, les bourgeons axillaires attendent généralement leur heure, en embuscade. Le bourgeon apical libère une hormone végétale (l'auxine) qui inhibe leur croissance. De plus, il s’octroie une bonne partie des substances nutritives, au détriment des autres bourgeons. Si le bourgeon apical vient à disparaitre (arraché par une tempête, taillé, tondu, mordu...), les bourgeons axillaires les plus proches en profitent pour prendre le relais, devenant à leur tour des bourgeons apicaux chargés d'assurer le développement de leur propre rameau. Une plante peut aussi organiser un putsch en «destituant» un bourgeon apical (par le jeu des hormones végétales). Cette hiérarchie pleine de rebondissements s'appelle la dominance apicale.

- Aller, tout le monde va se coucher!

- Mais chef c'est le début de l'après-midi...

- J'veux pas le savoir, bonne nuit!

(RRRrrrr!!!, Alain Chabat)

Ainsi, plus la dominance apicale est forte, plus le végétal présente une silhouette triangulaire et un centre de gravité près du sol: depuis le sommet de son rameau, le bourgeon apical exerce son autorité sur les bourgeons les plus proches de lui, paralysés par la trouille (1). A l'inverse, plus le patron est complaisant, plus le végétal est ramifié, chaque bourgeon s'exprimant de son côté (2 et 3).

Le «style managérial» des bourgeons (autoritaire, participatif, permissif...) varie en fonction des espèces et façonne le port d'une plante, c'est à dire sa silhouette générale (bien sûr, l'environnement et les aléas de la vie participent aussi); une allure qu'il est utile de remarquer dans nos efforts d'identification.

Dominance apicale chez la Molène (Verbascum sp.): «Chef oui chef!»

Dominance apicale chez la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), ou l'art du management participatif. Son port ramifié nous permet de la différencier de la Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) qui ne tolère aucune ramification.

Jusqu'à présent, les leçons de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou se sont surtout intéressées aux détails morphologiques des végétaux, utiles sur le terrain car visibles à l’œil nu. Le bourgeon va nous permettre d'aller un peu plus loin et d'évoquer (en toute simplicité) quelques notions d'anatomie végétale, c'est à dire de dévoiler quelques secrets intimes de nos Sauvages. Très schématiquement, on pourrait représenter le bourgeon nu d'un végétal ainsi:

Le bourgeon est un concentré de rameau feuillé, en miniature: on retrouve des nœuds, des entrenœuds, des ébauches de feuilles et leurs bourgeons axillaires associés. Lors du «débourrement» (au printemps pour les arbres), le bourgeon révèle sa véritable nature: un minuscule rameau feuillé se déploie. Le nouveau rameau grandit sous l'effet de l'allongement cellulaire, les jeunes entrenœuds pouvant plus ou moins s'étirer en fonction de l’espèce (les vieilles ramifications perdent cette souplesse). Puis le rameau, fier de ce nouveau prolongement, reprend son inexorable développement par le haut, grâce au travail incessant de son bourgeon apical que seul l'hiver freine.

Sous les petits bourgeons hémisphériques de l'Ailanthe (Ailanthus altissima), les cicatrices foliaires en forme de cœur laissées par les feuilles qui sont tombées en automne. Au printemps suivant, le rameau qui naîtra de chaque bourgeon sera équipé de nouvelles feuilles. Ainsi, une feuille qui est tombée n'est jamais remplacée au même endroit, mais compensée par d'autres feuilles, qui apparaissent sur de nouveaux rameaux.

Au cœur du bourgeon, se cache un précieux trésor, emmitouflé parmi les ébauches d'organes: le méristème. Il s'agit d'un petit paquet de cellules indifférenciées, très actives. C'est le méristème qui a fabriqué le bourgeon et c'est lui qui fabriquera les rameaux, les feuilles et donc les bourgeons à venir, dupliquant indéfiniment le même schéma, depuis le bourgeon originel issu de la graine: le bourgeon devient rameau portant des bourgeons qui deviennent rameaux portant des bourgeons qui deviennent rameaux...

Tant qu’on ne choisit pas, tout le reste est possible.(Mr. Nobody, Jaco Van Dormael)

Mieux encore: la force du végétal, c'est que rien n'est programmé à l'avance. Le méristème n'a pas encore choisit son orientation définitive. Son devenir est incertain, il peut devenir un nouveau rameau feuillé comme on l'a vu, mais aussi une fleur, en fonction des besoins et de la situation.

Bien sûr, le méristème ne s'en remet pas au hasard pour décider de sa future vocation. Il est guidé par les régulateurs hormonaux de la plante qui assurent le rôle d'architecte et de chef de chantier. Ceux-ci distribuent les rôles, destinant certains bourgeons au développement du végétal (tige ou rameau) et d'autres à sa reproduction (fleur). En fonction des espèces, il faut commencer par réunir un certain nombre de conditions (âge et maturité de la plante, nombre d’entrenœuds, température, durée du jour...) pour qu'une floraison soit envisageable. Si c'est le choix de la fleur qui l'emporte, la croissance végétative du rameau arrive à son terme... Place à la sexualité! Notez que dans le fond, une fleur n’est jamais qu’un rameau « atrophié » munis de feuilles modifiées et optimisées pour la reproduction (voir notre article consacré aux fleurs).

Ainsi, la plante conserve tout au long de sa vie, et en tout point, la possibilité de modifier sa stratégie (continuer de pousser ou non, de grandir ici plutôt que là, de se reproduire ou non...). Les plantes n'ont pas la possibilité de se mouvoir comme les animaux, mais elles compensent grâce à une grande souplesse structurelle: face à une situation critique, l'animal bouge, la plante s'adapte!

Sous nos latitudes, les bourgeons des espèces ligneuses sont recouverts, à quelques exceptions près, d'écailles (chez les herbacées, le bourgeon nu est la règle) qui font office de carapace protectrice pour le précieux méristème. Il s'agit de feuilles modifiées, plus ou moins dures, imperméables à l'eau, chargées de préserver la promesse de rameau ou de fleur face aux rigueurs climatiques (le bourgeon est fortement déshydraté pour limiter au maximum les risques de gel). Ce minuscule paquet peut-être rembourré d'un duvet cotonneux, la bourre.

La diversité d'aspect des bourgeons peut nous aider à identifier les arbres et arbustes au cœur de l'hiver, nous offrant de surcroît un spectacle très réjouissant. Avis aux amateurs de macrophotographie!

Pour ce faire, on prendra soin de noter le nombre d'écailles et la manière dont elles s'imbriquent, leur forme, leur couleur, leur texture (enduit, pilosité...) et bien sûr, comme pour les feuilles, la disposition des bourgeons sur les rameaux: sont-ils alternes ou opposés? Sous les bourgeons, les cicatrices foliaires ont des signatures caractéristiques qu'il est intéressant d'observer. Enfin on notera l'aspect des taches colorées sur l'écorce, nommées lenticelles (sortes de pores qui permettent la respiration de l'arbre). N'oubliez pas vos thermos, nous partons sans tarder pour une courte promenade, à la fraîche...

En l'absence d'écailles, on dit que le bourgeon est nu. C'est le cas (peu courant pour les arbres et les arbustes sous nos latitudes) des bourgeons opposés, couverts de poils gris, de la Viorne lantane (Viburnum lantana). On distingue sur le second cliché le renflement caractéristique du bourgeon en passe de devenir fleur.

D'autres leçons de botanique joyeuse sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique : les feuilles

- Le vocabulaire de la botanique : les fleurs

- Le vocabulaire de la botanique : les fruits

Pour aller plus loin:

- La dominance apicale chez les Molènes sur le site Zoom Nature

- L'appareil végétatif des végétaux supérieurs par Jean-Marie Savoie

- Le système caulinaire sur le site Plantes et botanique