19/11/2018

19/11/2018

Grand Plantain, Poitiers quartier gare

Plantago major (Grand Plantain) fait office de chef de clan chez les Plantaginaceae, une famille bigarrée qui regroupe des Sauvages aussi diverses que les Véroniques (Veronica spp), les Digitales (Digitalis spp), les Linaires (Linaria spp) ou la délicate Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis)... A moins d'être généticien (ou papillon), difficile de trouver un fil conducteur dans ce grand bazar.

La célèbre rosette de feuilles ovales et entières, aux nervures parallèles, du Grand Plantain: en réalité, des feuilles alternes disposées en spirale, chaque feuille s'écartant de la précédente selon un angle immuable de 144°.

- A-t-elle l’air pâle ou verte?

- Elle a l’air écrabouillée!

(La fée Clochette, Bradley Raymond)

Le Grand Plantain est une vivace très commune (c'est généralement une des première plantes qu'on apprend à identifier) qui s'installe sur les sols fortement piétinés et baignés de soleil. Un poil masochiste, le Sauvageon s'implante jusque sur les parkings, ou devant une sortie de garage, ses parties aériennes pouvant résister jusqu'au passage d'une roue de voiture.

Si le Grand Plantain préfère les sols tassés, c'est parce que la concurrence s'y fait rare. Mais tous les terrains lui conviennent, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Sa capacité d'adaptation lui a permis de s'exporter jusque dans les colonies européennes au 16ème siècle; les amérindiens l'avaient surnommé White man's footprint, «l'empreinte de l'homme blanc», car sa présence marquait les terres foulées par les européens. Chose amusante, les européens avaient eux-mêmes choisi le nom Plantago pour désigner la Sauvage, planta étant la plante du pied en latin, une référence à la forme de ses feuilles. Des histoires de pied, quoi de plus normal pour un végétal qui se laisse volontiers piétiner?

Grand sur un sol riche (jusqu'à 50 cm), chétif sur un terrain misérable, tolérant face aux herbicides comme aux pollutions urbaines, le Grand Plantain fait partie de ces Sauvages dont la plasticité et la capacité d'adaptation forcent le respect.

Un des secrets de la résistance du Grand Plantain repose sur ses feuilles épaisses. En déchirant une feuille transversalement, on voit apparaitre des fils (correspondants aux nervures) capables de s’allonger tels des élastiques. Les enfants peuvent s'amuser à étirer ces «cordes» végétales, la plus longue remportant le concours, à condition qu'elle ne casse pas. Des feuilles en forme de banjo, un jeu de cordes élastiques: le Grand Plantain a un peu l'allure d'un instrument fantastique. Il est parfois surnommé outre manche Angel's Harp («La harpe des anges»), ou plus récemment Beatles'Guitar («La guitare des Beatles»)!

Un terrain abandonné par l’agriculture, une friche, un lieu où la nature reprend ses droits... Voilà un décor idéal pour notre Plantain qui vient jouer les colons. Et avec lui, un papillon que l’on qualifie également d’espèce pionnière: la Mélitée du plantain (Melitaea cinxia). C'est un papillon assez commun sous nos latitudes, que l’on croise d’avril à août en Poitou.

Imago de Mélitée du plantain fraîchement émergé... Tremblez, Plantains!

Vous l’aurez donc compris, avec un nom pareil, notre bestiole compte sur les Plantains pour élever sa progéniture. Au printemps, sitôt qu’elle a repéré un site avec une bonne densité de Plantains, la femelle Mélitée dépose ses œufs en tas de 50 à 300 sous les feuilles. Une fois écloses, les petites chenilles se mettent à tisser une sorte de chapiteau de fortune en toile de soie où elles commencent à se faire les dents. Et si, à force de se bâfrer de feuilles, notre Sauvage est mise à nue, aucun souci: les mini-larves partent à la recherche d’un autre pied de Plantain en filant des corridors de soie.

Chenilles de Mélitée du Plantain ayant tissé leur chapiteau.

Les mois se succèdent. Avec l'arrivée des mauvais jours, les chenilles nées durant l’été (la Mélitée du Plantain produisant deux générations par an, une au printemps et une l’été) se ménagent un nid de feuilles reliées par des fils de soie. Elles y passent l’hiver par groupes de 10 à 60. Puis, au mois de mars de l’année suivante, elles pointent de nouveau le bout de leur nez, même par quelques degrés seulement. Il n’est alors pas rare de les observer en train de se dorer la pilule au soleil, aidées par leur livrée sombre… Si toutefois vous parvenez à les trouver car elles ressemblent alors étrangement aux épis des Plantains en boutons.

Parvenus à leur ultime mue, les chenilles de la Mélitée du plantain se dispersent pour aller se nymphoser. A ce moment, il n’est pas rare de les trouver galopant sur les chemins. Celles-ci, trouvées sur une piste cyclable étaient en cours de sauvetage!

- Pâtisseries empoisonnées, beignets mortels, macaron foudroyants...- Pas mal!(Astérix et Cléopâtre, René Goscinny et Albert Uderzo)

Notons que deux autres espèces de Mélitées poitevines pondent sur les Plantains (on compte en France une cinquantaine d’espèces de papillons susceptibles de profiter de leurs feuilles): la Mélitée orangée (Melitaea didyma) et la Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides), toutes deux moins communes que la Mélitée du plantain.

Imago et chenille de Mélitée orangée

Imago et chenille de Mélitée des scabieuses

- Plantago major sur Tela-botanica

- Plantago lanceolata sur Tela-botanica

- Plantago coronopus sur Tela-botanica

- Plantago media sur Tela-botanica

- L'usage médicinal des Plantains à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- La relation toxique d’une Mélitée avec un Plantain sur le site de Zoom Nature

14/10/2018

14/10/2018

Forts de notre vocabulaire permettant de décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les fleurs régulières, irrégulières et leur agencement (inflorescences), nous sommes fin prêts à aborder l'automne, saison des fruits s'il en est une. Si les fleurs l'emportent généralement dans le cœur des promeneurs, les fruits qui leurs succèdent n'en sont pas moins pourvus d'élégance ou d'ingéniosité: souvenez-vous de notre comédie musicale consacrée aux grand voyage des semences, où il était question des milles et une ruses inventées par les Sauvages pour propulser leurs graines vers de nouveaux horizons.

Au jour, on est partis chez moi discuter de l'amour et des fruits (...)

Des pommes, des poires et des scoubidoubi-ou ah!

(Des pommes des poires, Sacha Distel)

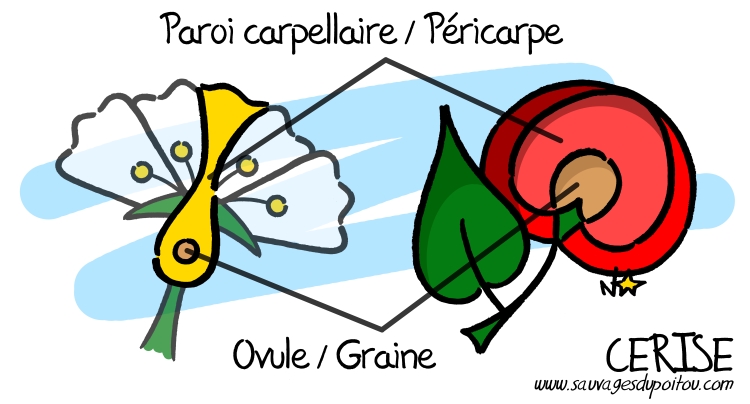

En botanique, le fruit est un organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Il est issu de la transformation du pistil - c'est à dire du (ou des) carpelle(s) - après la fécondation des ovules. Souvenez-vous de notre fleur «vraie»: après fécondation, les ovules deviennent des graines alors que les parois carpellaires deviennent l'enveloppe protectrice des graines qu'on appelle péricarpe. Considérons une cerise:

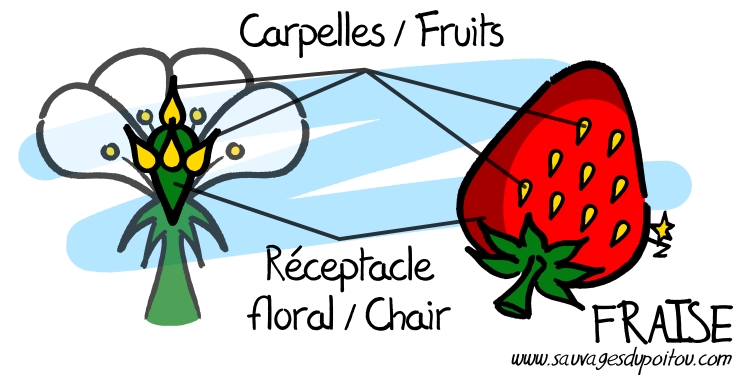

Si la cerise est un fruit simple (ce qui n'enlève rien à ses qualités), la métamorphose d'autres fruits peut-être plus tarabiscotée. Ainsi, chez la fraise, la partie charnue est issue de la transformation du réceptacle floral. Les petits points jaunes à sa surface correspondent à chaque carpelle et sont pour ainsi dire les véritables fruits... Pour la fraise, on parle de «faux fruit», car ce qu'on considère communément comme étant le fruit ne résulte pas seulement de la transformation du pistil.

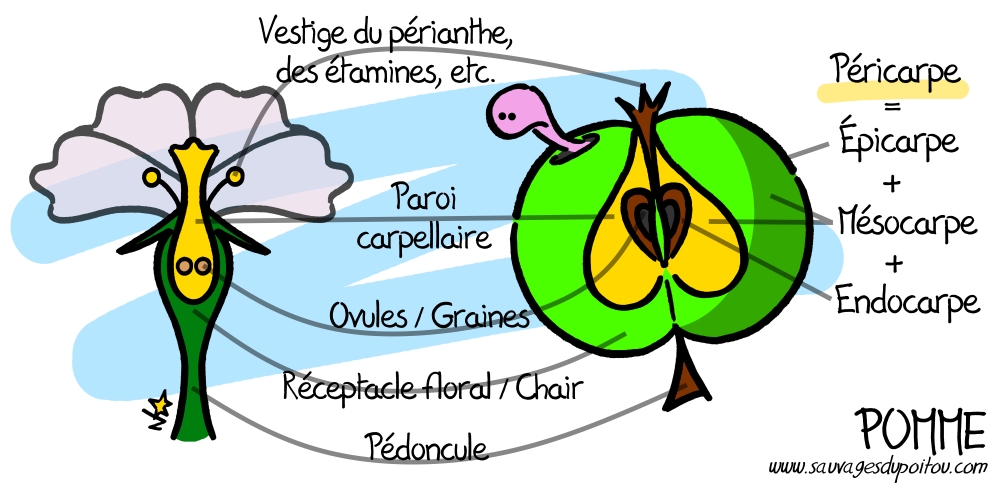

Coupons maintenant les cheveux en quatre, ou plus exactement une pomme en deux. La partie que l'on croque se compose de l'ancien réceptacle floral ET de la paroi carpellaire, formant ensemble une masse charnue continue.

Le péricarpe (l'ensemble de l'enveloppe protectrice des graines) est toujours formé de trois couches distinctes. Dans le cas de cette pomme, la première couche est la peau à l'extérieure, ou épicarpe. La seconde est la partie médiane charnue, ou mésocarpe. Enfin, au cœur, l'endocarpe cartilagineux délimite les loges qui renferment les graines.

La crête iroquoise des akènes plumeux de la Clématite vigne blanche

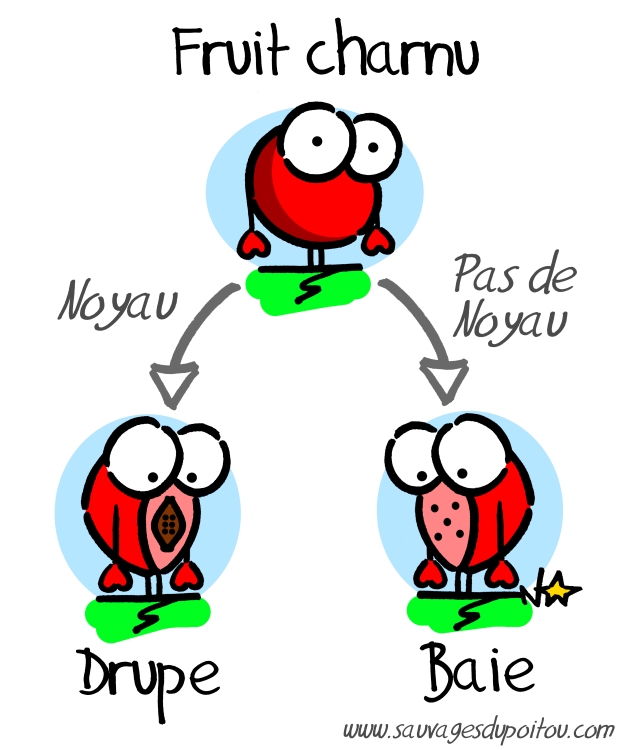

Les fruits charnus sont de deux sortes: les drupes et les baies. C'est la qualité de l'endocarpe, la couche la plus proche de la graine, qui nous permet de distinguer l'une de l'autre. Si l'endocarpe est dur, autrement dit si un noyau protège les graines, c'est une drupe (cerise, olive, noix...). A l'inverse, si l'endocarpe est tendre, autrement dit si la graine est directement en contact avec la partie charnue, c'est une baie (tomate, raisin, concombre...).

A moins d'autopsier minutieusement les fruits, la distinction n'est pas toujours pas évidente... De plus, certains spécimens viennent compliquer l'examen. Une datte ou un avocat, pour les exemples les plus connus, ne possèdent pas de noyau, mais une grosse graine très dure: ce sont des baies. Une mûre est composée d'un amas de petits «fruits» contenant un minuscule noyau (suffisamment gros pour se coincer dans nos dents). On parle dans ce cas d'un amas de drupes, ou plus exactement de polydrupe.

Fruit de la Ronce (Rubus sp): une polydrupe... La mûre (l'amour?) est plus fort que tout!

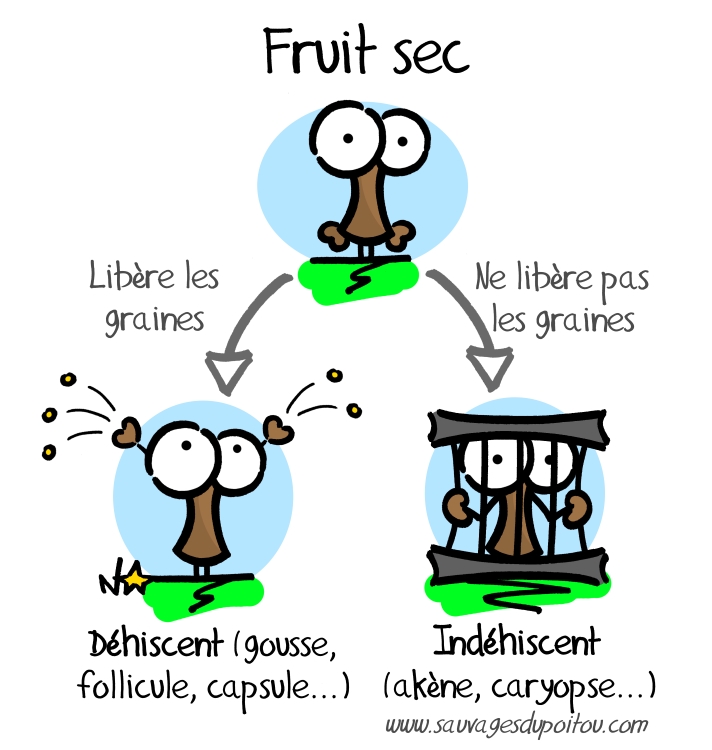

Intéressons-nous maintenant aux fruits secs; pas tant les raisins ou les bananes séchées que vous cachez dans votre besace, mais aux fruits dont le péricarpe est constitué de tissus durs et minces. Là aussi, on distingue deux sortes de fruits secs: les fruits secs déhiscents et les fruits secs indéhiscents.

Les fruits secs déhiscents sont des fruits secs qui s'ouvrent spontanément pour libérer leurs graines, avant même d'être tombé sur le sol. La palette des possibilités est riche, on ne donnera ici que quelques exemples courants:

La gousse (que les botanistes appellent aussi «légume», ça se complique sur la carte du menu) est typique des «légumineuses» et s'ouvre par deux fentes de chaque côté. Ici les gousses toxiques de la Coronille changeante (Coronilla varia).

Le follicule, qui ne s'ouvre que par une seule fente. Ici, les follicules de l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus).

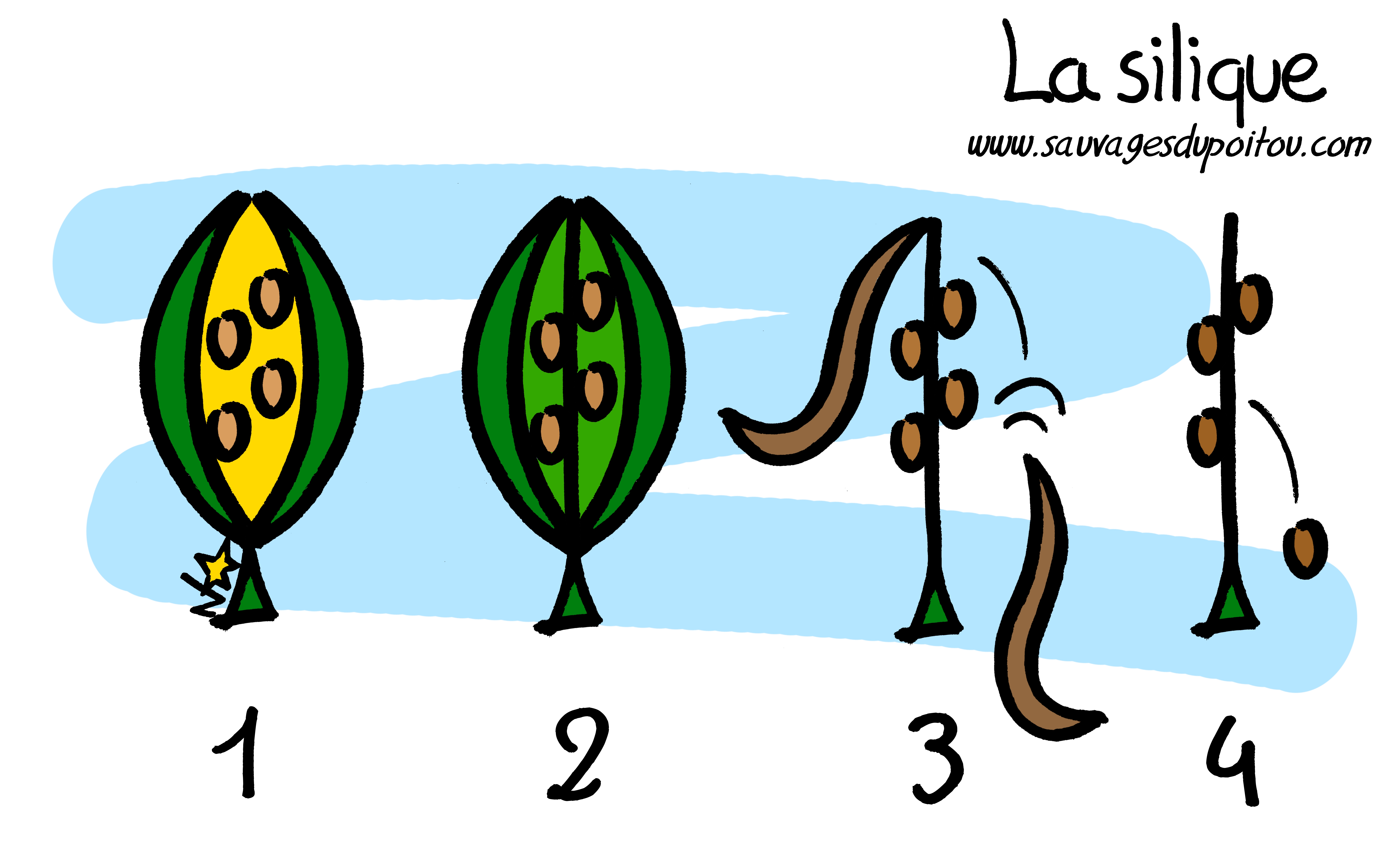

Enfin, la capsule qui s'ouvre selon des fentes (ou des dents, des pores, des clapets, des couvercles...) multiples, spécifiques et/ou successives... A titre d'exemple et pour faire court - les capsules mériteraient un article à elles seules - ne citons ici que la modalité d'ouverture la plus courante chez les capsules des Brassicacées, nommées siliques.

De l'autre côté, les fruits secs indéhiscents sont des fruits secs qui ne s'ouvrent pas spontanément pour libérer leurs graines. Il faudra donc que l'embryon de la plante déchire son enveloppe en germant ou que l'enveloppe se décompose. Le plus grand représentant des fruits secs indéhiscents est l'akène, qui est constitué d'une graine unique (on parlera plutôt de caryopse chez les Poacées).

Chez les Astéracées, l’akène est souvent équipé de soies (réunies en un bouquet nommé aigrette) permettant aux semences de voler. Le fruit étant un critère d’identification important, il n’est pas rare de lire dans les flores des descriptifs poussés sur leur aspect: sont-ils lisses, ridés, glabres, pubescents…? De même, on peut dépeindre avec précision jusqu’aux soies d’un akène volant: sont-elles lisses, denticulées, plumeuses (hérissées de poils fins)…?

Observons quelques akènes pris au piège dans une toile d'araignée au jardin... de haut en bas et de gauche à droite: plumeux pour la Picride éperviaire (Picris hieracioides) / Rougeâtres, surmontés d'un long pied qui porte les soies plumeuses pour la Picride fausse viéprine (Helminthotheca echioides) / Ovales, écrasés et surmontés de plusieurs rangées de soies lisses pour le Laiteron potager (Sonchus oleraceus) / Allongés avec un sommet épineux, surmontés d'un long pied qui porte les soies lisses pour le roi Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia).

Pour aller plus loin:

- Les différents types de fruits sur le site de l'université de la Sorbonne

- Les différents type de fruits sur le site Floranet

10/09/2018

10/09/2018

Sous le soleil de la Carline commune, Buxerolles (86)

Carlina vulgaris (Carline commune) appartient au vaste clan Asteraceae, celui du roi Pissenlit et de la reine Pâquerette. En la croisant, on pensera surtout à leur garde rapprochée: les «Chardons», une appellation fourre tout derrière laquelle se cache une grande diversité de Sauvages piquantes et mal rasées (Carduus, Cirsium et autres fausses consœurs). Si la Carline se confond parfois avec quelques Cirses défraichis en fin d'été, un œil averti remarquera immédiatement les reflets dorés de ses inflorescences (certains la surnomme Chardon doré), signant l'apothéose solaire de son existence plutôt qu'une fin de carrière.

Carline commune à gauche versus Cirse des champs (Cirsium arvense) à droite, même site, même jour et même piquants! (Buxerolles, 86)

Il faut dire que les feuilles et les bractées de la Carline commune empruntent leur allure à celles de certains «Chardons»: oblongues, pennatilobées et surtout piquantes. Les bractées externes (sous les inflorescences) forment un enchevêtrement d'épines, quelque part entre la dentelle fine et un instrument de supplice tout droit sorti d'un roman de Clive Barker.

Bouton floral de Carline commune: un trésor mellifère sous la garde d'une boule d'épine.

Mais pas de quoi cauchemarder: la Carline commune est une bisanuelle qui pointe ses capitules entre juillet et septembre sur les sols pauvres et secs, dans toute la France. Des lieux chauds et lumineux, fréquentés par nos papillons préférés qui se régalent à butiner la Sauvage très nectarifère. Les abeilles ne sont pas en reste. Par un beau jour d'été, le défilé semble incessant.

Azuré bleu céleste (Polyommatus bellargus) et Carline commune: quand le ciel a rendez-vous avec le soleil.

- Il y a des règles que vous devez suivre.

- Oui, et quelles sont ces règles?

- (...) Tenez le éloigné de l’eau. Ne le mouillez pas.

(Gremlins, Joe Dante)

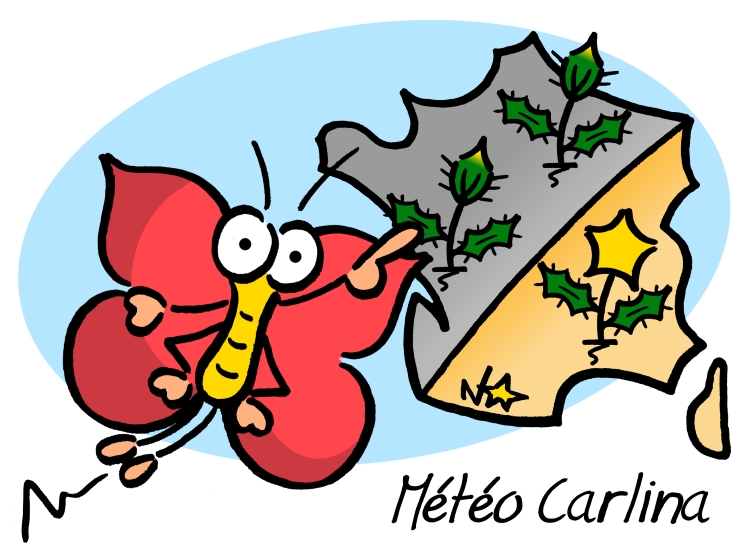

Si les inflorescences de la Carline commune évoquent le soleil, le rapport que la Sauvage entretien avec l'astre de feu est sans équivoque: lui vouant une loyauté absolue, ses capitules ne s'offrent que par temps sec. Réagissant à l'humidité ambiante, ses bractées internes — qui ressemblent à une couronne de pétales — se referment immédiatement au contact de l'eau. En réalité, cette mécanique permet de protéger des intempéries les précieux fleurons (tous tubulés). Autrefois surnommée Herbe à la pluie, la Carline commune pourrait faire office de baromètre naturel. Pour les plus curieux, l'expérience peut se pratiquer à l'aide d'un brumisateur, au risque de vexer notre fleur hydrophobe.

La Carline doit son nom à Carolus, soit Charles. Pour certain auteurs, il s'agirait d'une référence à Charles Quint, à moins que ce ne soit Charlemagne: on raconte qu'un ange offrit au souverain un pied de Carline pour remédier à l'ensemble des maux de l'humanité. Dans d'autres versions, il s'agit de soigner la peste, pas moins. Bref, la Carline, c'est du lourd!

En dehors des contes et légendes, on trouve pourtant de références quant à l'utilisation de la Carline commune (elle est toutefois comestible, croquée à l'occasion par les chèvres et les moutons). La Carline à feuilles d'acanthe (Carlina acanthifolia) et la Carline acaule (Carlina acaulis), deux Sauvages plutôt alpines et courtes sur tige, sont en revanche réputées pour leur vertus culinaires et médicinales; la première pour son goût proche de celui de l'artichaut, la seconde pour ses vertus supposées tonifiantes, stomachiques et diurétiques. Dans le sud du pays, les grandes inflorescences de ces deux espèces sont parfois clouées sur les portes afin de servir de baromètre, leur capitule se refermant à l'approche de la pluie (même après avoir séché).

Carline est également un prénom révolutionnaire, fêté le 21ème jour de Thermidor, le mois des chaleurs forcément. Bien plus rare que la Sauvage, son usage n'a jamais transcendé les modes (au summum une vingtaine de petites filles en France en 2003). Alors qui sait, si vous cherchez un prénom original, solaire, pour une petite sauvageonne susceptible de guérir les maux de l'humanité (à l'exception des jours de pluie), l'idée est semée!

Pour aller plus loin:

- Carlina vulgaris sur Tela-botanica

- Carlina vulgaris: identification assistée par ordinateur